鏡を見るたびに気になる抜け毛や薄毛、髪のパサつき。これらの悩みの背景には、日々の「タンパク質不足」が隠れているかもしれません。

髪の毛の約90%はタンパク質(ケラチン)でできており、健康な髪を育む頭皮もまたタンパク質を必要とします。

この記事では、タンパク質が不足することが、なぜ髪や頭皮に深刻な影響を与え、抜け毛や薄毛、パサつきといったトラブルを引き起こすのかを詳しく解説します。

ご自身の食生活と照らし合わせながら、健やかな髪を取り戻すヒントを探しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の毛とタンパク質の基本的な関係

私たちの髪の健康は、日々の栄養摂取と深く結びついています。特に「タンパク質」は、髪の毛そのものを作り上げるための最も重要な材料です。

この基本的な関係を理解することが、ヘアケアの第一歩となります。

髪の主成分はケラチンというタンパク質

髪の毛の構造を見ると、その大部分(約90%以上)が「ケラチン」という種類のタンパク質で構成されています。ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできており、髪の強度や弾力性を保つ役割を担っています。

つまり、体内に十分なタンパク質がなければ、髪の主材料であるケラチンを十分に作り出すことができません。これが、タンパク質不足が直接的に髪の健康を損なう最大の理由です。

タンパク質が髪の強さとしなやかさを生む

ケラチンタンパク質が豊富にある髪は、外部からの刺激(紫外線、摩擦、ドライヤーの熱など)に対して強い抵抗力を持ちます。また、髪内部の水分を保持し、しなやかさやツヤを生み出します。

タンパク質が不足すると、このケラチンの構造がもろくなり、髪は弱く、切れやすく、乾燥しやすくなります。

髪の「コシ」や「ハリ」が失われると感じる場合、タンパク質の不足が影響している可能性があります。

健康な頭皮環境にもタンパク質が重要

髪を育む土壌である「頭皮」も、皮膚の一部であり、タンパク質(主にコラーゲンやエラスチン)から作られています。

頭皮の健康が損なわれると、毛根にある毛母細胞の働きが鈍り、健康な髪を育てることが難しくなります。

タンパク質が不足すると、頭皮のターンオーバー(新陳代謝)が乱れたり、乾燥しやすくなったりして、フケやかゆみ、炎症などの頭皮トラブルを引き起こす原因にもなります。

タンパク質不足が髪に与える具体的な影響

食事から摂取するタンパク質が不足すると、体は生命維持に重要な臓器や筋肉へ優先的にタンパク質を供給しようとします。

そのため、生命維持の優先度が低い髪の毛や頭皮への供給は後回しにされがちです。その結果、様々な髪のトラブルが現れ始めます。

髪が細くなる・弱くなる

髪の毛を作る毛母細胞がタンパク質(アミノ酸)を受け取れないと、十分な太さの髪を作ることができません。

新しく生えてくる髪が以前より細く、弱々しくなるのは、タンパク質不足のサインの一つです。髪一本一本が細くなると、全体のボリュームも減少し、地肌が透けて見える原因にもなります。

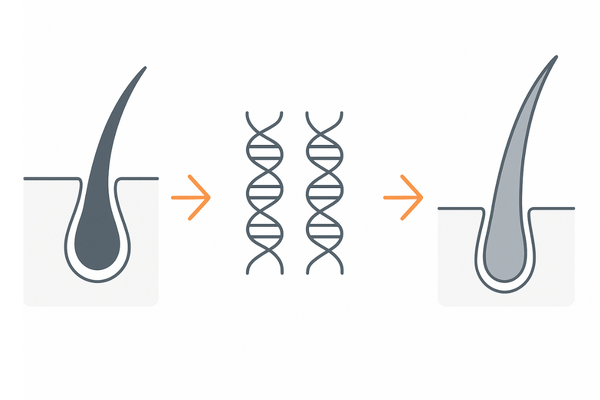

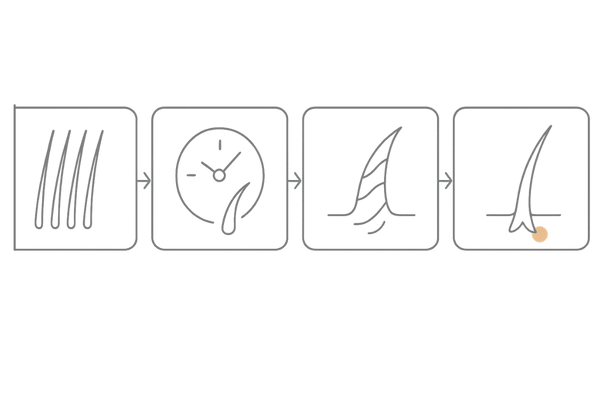

髪の成長が遅れる(ヘアサイクルの乱れ)

髪には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)があります。健康な髪は、数年間にわたる「成長期」に太く長く成長します。

しかし、タンパク質が不足すると、この成長期を維持するためのエネルギーや材料が足りなくなり、成長期が短縮されることがあります。

髪が十分に成長する前に「退行期」や「休止期」に移行してしまうため、髪の成長が遅れたり、短いまま抜け落ちたりします。

髪のツヤがなくなりパサつく

髪の表面は「キューティクル」というウロコ状の組織で覆われており、これもタンパク質からできています。

キューティクルは、髪内部の水分やタンパク質が流れ出ないように守り、髪にツヤを与える役割を持っています。

タンパク質不足でキューティクルの結びつきが弱くなると、キューティクルが剥がれたり、めくれたりしやすくなります。

その結果、内部の水分が蒸発し、髪はツヤを失い、パサパサとした手触りになります。

切れ毛や枝毛が増える

タンパク質不足によって髪の強度が低下すると、少しの摩擦やブラッシングでも髪が耐えきれず、途中で切れてしまう「切れ毛」が増加します。

また、キューティクルが損傷して髪の内部が露出すると、毛先が縦に裂けてしまう「枝毛」も発生しやすくなります。これらは、髪が栄養不足で悲鳴を上げているサインと言えます。

タンパク質不足と抜け毛・薄毛の関連性

タンパク質の不足は、髪の質感を損なうだけでなく、より深刻な「抜け毛」や「薄毛」の直接的な引き金にもなります。髪の毛と頭皮の材料が足りない状態が続けば、当然の結果と言えるでしょう。

髪の土台となる頭皮の健康悪化

前述の通り、頭皮もタンパク質からできています。タンパク質が不足すると、頭皮のバリア機能が低下し、乾燥や炎症を起こしやすくなります。

頭皮環境が悪化すると、毛穴が詰まったり、血行不良になったりして、毛根に十分な栄養が届かなくなります。健康な土壌でなければ良い作物が育たないように、不健康な頭皮では健康な髪は育ちません。

髪の毛が十分に育たず抜けやすくなる

栄養不足(タンパク質不足)の状態で生えてくる髪は、細く弱いだけでなく、毛根との結びつきも弱くなりがちです。

しっかりと頭皮に根を張ることができず、本来抜けるべき時期ではない「成長期」の途中であっても、シャンプーやブラッシングなどのわずかな刺激で簡単に抜け落ちてしまう「抜け毛」が増加します。

ヘアサイクルにおける成長期の短縮

タンパク質不足によるヘアサイクルの乱れは、抜け毛・薄毛に直結します。髪が太く長く成長する「成長期」が短くなり、髪が抜けてから新しい髪が生えるまでの「休止期」が長くなる傾向があります。

これにより、生えている髪の総数が減少し、全体として「薄毛」の状態が進行します。

全体的なボリュームダウン(薄毛)

「髪が細くなる」「成長が遅れる」「抜け毛が増える」という3つの要因が組み合わさることで、頭部全体のボリュームは急速に失われていきます。

特定の部位だけが薄くなるのではなく、全体的に髪が少なくなり、地肌が目立つようになるのが、栄養不足、特にタンパク質不足による薄毛の特徴の一つです。

なぜタンパク質不足に陥るのか

現代の食生活において、なぜタンパク質が不足してしまうのでしょうか。無意識のうちにタンパク質不足を招いている生活習慣がいくつか考えられます。

過度なダイエットや食事制限

体重を減らすために、食事量全体を極端に減らしたり、「野菜だけ」「春雨だけ」といった特定の食品に偏ったダイエットをしたりすると、タンパク質の摂取量も大幅に減少します。

特に自己流の無理な食事制限は、健康を害するだけでなく、髪や頭皮にも深刻なダメージを与えるため注意が必要です。

偏った食生活と栄養バランス

忙しい日々の中で、朝食を抜いたり、昼食をパンやおにぎり、カップ麺だけで済ませたりすることが多くないでしょうか。

炭水化物や脂質に偏った食事は、カロリーは足りていてもタンパク質が不足しがちです。

外食やコンビニ食が多い人も、意識的にタンパク質を含む食品を選ばないと、知らず知らずのうちにタンパク質不足に陥っていることがあります。

消化・吸収能力の低下

タンパク質を摂取しても、それを体内でアミノ酸に分解し、吸収する能力が低下していると、実質的なタンパク質不足になります。胃腸の不調、加齢による消化酵素の減少などが原因として考えられます。

よく噛まずに食べる習慣も、消化・吸収の効率を下げてしまいます。

加齢による身体の変化

年齢を重ねると、食が細くなったり、さっぱりしたものを好むようになったりして、肉や魚などのタンパク質源を避ける傾向が出ることがあります。

また、前述の消化・吸収能力の低下も加わり、必要なタンパク質を確保しにくくなります。

年代別タンパク質推奨量(男性・目安)

| 年代 | 推奨量(g/日) | 体重1kgあたり(g/日) |

|---|---|---|

| 18~64歳 | 65g | 約1.0~1.2g |

| 65歳以上 | 60g | 約1.2~1.5g(※) |

※日本人の食事摂取基準(2020年版)より。65歳以上は筋肉量維持のため、目標量の下限値が高めに設定されています。

髪と頭皮のために意識すべきタンパク質の摂取方法

タンパク質不足を解消し、健康な髪と頭皮を取り戻すためには、毎日の食事で「質」と「量」を意識したタンパク質の摂取が重要です。

1日に必要なタンパク質の目安量

前掲の表にもある通り、成人男性の1日のタンパク質推奨量は65g(18~64歳)です。これはあくまで目安であり、体重や活動量によって必要な量は異なります。

デスクワーク中心の人よりも、体をよく動かす人の方が多くのタンパク質を必要とします。まずはご自身の体重1kgあたり1.0g(例:体重70kgなら70g)を目標にしてみましょう。

動物性タンパク質と植物性タンパク質

タンパク質には、肉・魚・卵・乳製品などに含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品・穀物などに含まれる「植物性タンパク質」があります。

動物性タンパク質は体内で作れない必須アミノ酸をバランス良く含みますが、脂質も多くなりがちです。植物性タンパク質は脂質が少ない一方、特定の必須アミノ酸が少ない場合があります。

どちらかに偏るのではなく、両方をバランス良く摂ることが理想です。

髪に良いタンパク質を含む食品例

| 分類 | 主な食品例 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 動物性 | 鶏むね肉、ささみ、卵、青魚(サバ、イワシ)、鮭 | 高タンパク・低脂質なものを選ぶ。魚は良質な脂質(EPA/DHA)も摂れる。 |

| 植物性 | 豆腐、納豆、豆乳、レンズ豆、ブロッコリー | 大豆製品はイソフラボンも含む。他の栄養素も同時に摂れる。 |

| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ | 手軽に摂取できる。脂質の摂りすぎには注意。 |

バランスの良い食事を心がける

タンパク質だけを大量に摂取しても、それが効率よく利用されるとは限りません。タンパク質の代謝にはビタミンやミネラルが必要です。

主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル)がそろったバランスの良い食事を心がけることが、結果的に髪の健康につながります。

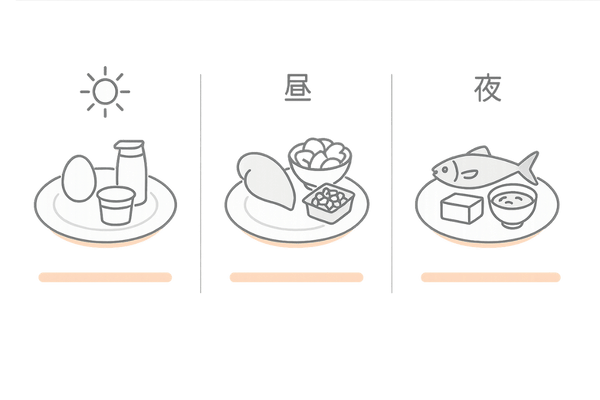

一度にまとめて摂るより分けて摂る

体内で一度に吸収・利用できるタンパク質の量には限りがあります。

夕食にステーキを大量に食べるよりも、朝・昼・夕の3食に分けてタンパク質を摂取する方が、効率的に体内に取り込まれ、髪や頭皮の材料として使われやすくなります。

特に朝食でタンパク質を摂ることは、1日の活動エネルギーとしても重要です。

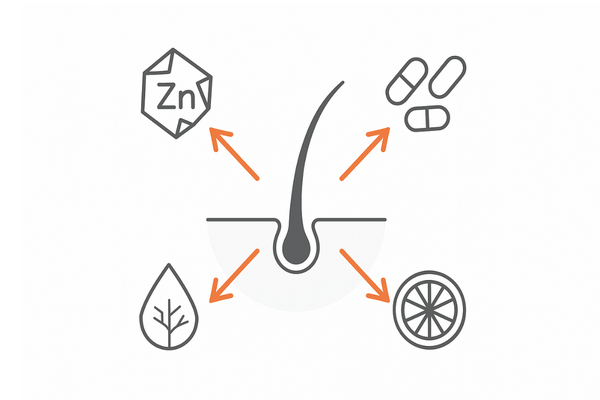

タンパク質以外に髪の健康に必要な栄養素

健康な髪を育てるためには、タンパク質(ケラチン)の材料を補給するだけでは不十分です。

摂取したタンパク質が効率よく髪の毛になるのを助けたり、頭皮環境を整えたりする他の栄養素も同時に摂取することが大切です。

タンパク質の働きを助ける亜鉛

亜鉛は、タンパク質がケラチンに再合成される際に重要な役割を果たすミネラルです。また、細胞分裂を活発にし、毛母細胞の働きをサポートします。

亜鉛が不足すると、タンパク質をいくら摂ってもうまく髪の毛に変換できず、抜け毛や髪の成長不良につながることがあります。

亜鉛を多く含む食品

| 食品カテゴリー | 主な食品例 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣(かき)、うなぎ | 牡蠣は特に含有量が多い。 |

| 肉類 | レバー、赤身肉 | タンパク質と同時に摂取できる。 |

| その他 | チーズ、ナッツ類、大豆製品 | 間食や副菜で補う。 |

頭皮環境を整えるビタミンB群

ビタミンB群は、エネルギー代謝を助け、頭皮の健康を維持するために重要な役割を果たします。特にビタミンB2やB6は、皮脂の分泌をコントロールし、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を促進します。

これらが不足すると、脂漏性皮膚炎やフケ、かゆみなど、頭皮トラブルの原因となり、抜け毛につながります。

主なビタミンB群とその働き

- ビタミンB2(リボフラビン):皮脂分泌の調節、皮膚や粘膜の健康維持

- ビタミンB6(ピリドキシン):タンパク質の代謝(アミノ酸への分解・再合成)を助ける

- ビオチン:皮膚や髪の健康を保つ

これらはレバー、青魚、卵、納豆、緑黄色野菜などに多く含まれます。

血行を促進するビタミンE

ビタミンEには、末梢血管を拡張させて血行を良くする働きがあります。頭皮の血流が改善されると、毛根にある毛母細胞まで酸素や栄養素(アミノ酸や亜鉛など)がしっかりと運ばれるようになります。

これにより、毛母細胞が活発に働き、健康で強い髪が育ちやすくなります。ビタミンEはナッツ類、アボカド、植物油などに豊富です。

コラーゲン生成に関わるビタミンC

ビタミンCは、頭皮の弾力や強度を保つコラーゲンの生成を助けます。また、優れた抗酸化作用を持ち、ストレスや紫外線による頭皮の老化を防ぎます。

さらに、鉄分の吸収を助ける働きもあり、貧血による抜け毛予防にも間接的に貢献します。

ビタミンCを多く含む食品

| 分類 | 主な食品例 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| 野菜 | 赤ピーマン、黄ピーマン、ブロッコリー、じゃがいも | じゃがいものビタミンCは熱に強い。 |

| 果物 | キウイフルーツ、イチゴ、柑橘類(レモン、オレンジ) | 生で食べられるため効率よく摂れる。 |

食生活の見直しと生活習慣の改善

タンパク質不足やその他の栄養不足を解消するためには、特定の食品を食べるだけではなく、食生活全体、さらには生活習慣そのものを見直すことが重要です。

まずは自分の食生活を振り返る

まずは直近1週間の食事内容を書き出してみましょう。「朝食を抜いている」「昼は炭水化物ばかり」「夕食の時間が不規則」など、問題点が見えてくるはずです。

タンパク質を含む食品(肉、魚、卵、大豆製品)を毎食摂れているか、野菜は十分かを確認し、できるところから改善を始めましょう。

質の良い睡眠で髪の成長を促す

髪の毛は、私たちが寝ている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長が促進されます。睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられ、頭皮の修復も十分に行われません。

毎日6〜7時間程度の質の良い睡眠時間を確保するよう努めましょう。

睡眠と髪の健康

| 睡眠の状態 | 髪・頭皮への影響 |

|---|---|

| 十分な質の良い睡眠 | 成長ホルモンの分泌促進、頭皮の修復、血行改善 |

| 睡眠不足・質の低下 | 成長ホルモンの減少、頭皮の血行不良、ストレス増加 |

ストレス管理も頭皮環境に影響

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。これにより頭皮の血行が悪化し、毛根に栄養が届きにくくなります。

また、ストレスは皮脂の過剰分泌を引き起こし、頭皮環境を悪化させることもあります。栄養バランスの取れた食事に加え、リラックスできる時間を持つことも、健やかな髪のためには大切です。

適度な運動で血行を良くする

ウォーキングやジョギングなどの適度な有酸素運動は、全身の血行を促進します。もちろん、頭皮の血流改善にもつながり、栄養素を毛根に届けやすくします。

運動はストレス解消にも役立つため、一石二鳥の効果が期待できます。日常生活に軽い運動を取り入れる習慣をつけましょう。

血行促進に役立つ運動の例

| 運動の種類 | 目安 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 1日20~30分 | 全身の血行促進、ストレス軽減 |

| 軽いジョギング | 週2~3回、20分程度 | 心肺機能向上、血流アップ |

| ストレッチ | 毎日(特に首・肩周り) | 筋肉の緊張をほぐし、頭部への血流を改善 |

タンパク質不足と髪に関するよくある質問

最後に、タンパク質と髪の毛に関する、読者の皆様からよく寄せられる質問にお答えします。

- プロテイン(サプリメント)を飲めば髪は生えますか?

-

プロテインはタンパク質を手軽に補給する手段の一つですが、それだけを飲めば髪が生えたり、増えたりするわけではありません。

髪の成長には、タンパク質以外にも亜鉛やビタミンB群、ビタミンEなど多種多様な栄養素が必要です。

プロテインは、あくまで日常の食事でタンパク質が不足しがちな場合の「補助」として考えるべきです。基本はバランスの取れた食事から栄養を摂ることが最も重要です。

- タンパク質を摂りすぎるとどうなりますか? 髪に良い影響がありますか?

-

体が必要とする量を超えてタンパク質を摂取しても、その全てが髪の毛に使われるわけではありません。過剰なタンパク質はエネルギーとして使われるか、体外に排出されます。

排出の際には腎臓に負担がかかる可能性があります。

また、動物性タンパク質の摂りすぎは、同時に脂質の摂取量も増やしてしまい、かえって皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させることも考えられます。

何事も「適量」と「バランス」が大切です。

- 髪のために特に意識して摂るべきタンパク質源はありますか?

-

髪のケラチンは様々なアミノ酸から構成されています。特定のアミノ酸だけを摂っても、他のアミノ酸が不足していれば効率よくケラチンは作られません。

これを「アミノ酸スコア」と呼びます。肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など、様々な食品を組み合わせ、アミノ酸バランス良くタンパク質を摂取することを推奨します。

特に、髪の主成分ケラチンに多く含まれるメチオニン(必須アミノ酸)は、肉類や魚類、卵、乳製品などに豊富です。

- タンパク質不足の影響は、どれくらいで髪に現れますか?

-

髪の毛は1ヶ月に約1cm程度しか伸びません。そのため、タンパク質不足や栄養バランスの乱れが、すぐに抜け毛や髪質の悪化として現れるわけではありません。

影響が目に見えて現れるまでには、数週間から数ヶ月かかることが一般的です。逆に言えば、食生活を改善しても、すぐに効果が出るわけではないということです。

今生えている髪は、数ヶ月前の栄養状態を反映しています。未来の健康な髪のために、継続的な食生活の改善が重要です。

Reference

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.

NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.