「セサミンは効果なし」という噂を耳にして、不安に感じていませんか。特に育毛への期待を持つ方にとって、その真偽は重要な問題です。

この記事では、「セサミンは効果なし」と言われる理由を分析し、セサミンが持つ本来の健康効果について詳しく解説します。

ゴマの希少成分であるセサミンが、私たちの体にどのような影響を与えるのか、科学的な知見も交えて探求します。

さらに、過剰摂取がもたらすリスクや、サプリメントの賢い選び方まで、セサミンに関する情報を網羅的にお届けします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「セサミンは効果なし」と言われる背景

セサミンに対して「効果がない」という否定的な声が聞かれることには、いくつかの理由が考えられます。

健康食品やサプリメント全般に言えることですが、期待が大きすぎると、実際の体感とのギャップから「嘘だ」と感じてしまうことがあります。

ここでは、なぜ「セサミンは効果なし」という意見が生まれるのか、その背景を探ります。

誇張された広告への反動

一部の製品広告では、セサミンの効果が過度に強調されることがあります。「飲むだけで奇跡が起こる」かのような表現は、消費者の期待を必要以上に高めます。

しかし、セサミンは医薬品ではなく、あくまで健康をサポートする食品成分です。その効果は穏やかであり、個人差も大きいものです。

育毛に関しても、セサミンが直接的に髪を生やすわけではありません。こうした広告と現実との差が、「効果なし」という評価につながる一因となります。

効果を実感しにくい性質

セサミンの主な役割は、体の内側から健康を支えることです。例えば、抗酸化作用による体のコンディション維持や、肝機能のサポートなどが挙げられます。

これらの変化は、体温計の数値のように明確に現れるものではありません。「何となく調子が良い」「疲れにくくなった気がする」といった、主観的な体感が中心となります。

風邪薬のように飲んですぐに症状が改善するものではないため、効果を実感するまでに時間がかかり、途中で「効果がない」と判断してしまうケースも少なくありません。

研究結果の解釈の違い

セサミンに関する研究は多く行われていますが、その結果の解釈は慎重に行う必要があります。研究の多くは、特定の条件下での動物実験や、限られた人数の臨床試験に基づいています。

これらの結果が、すべての人にそのまま当てはまるわけではありません。また、「統計的に有意な差が出た」という研究結果も、日常生活で体感できるほど大きな差ではない場合もあります。

研究結果の一部だけを切り取って「万能薬」のように扱うことや、逆に限定的な結果をもって「全く効果がない」と断じることは、どちらも正確な理解とは言えません。

育毛への直接的な効果の誤解

男性用育毛剤の特集メディアという観点から見ると、「育毛効果」への期待は特に大きいでしょう。

しかし、現時点の研究では、セサミンがAGA(男性型脱毛症)の原因物質を直接抑制したり、毛母細胞を活性化させたりといった、育毛剤のような直接的な発毛効果は確認されていません。

セサミンに期待できるのは、あくまで頭皮の健康維持や血流改善を通じた「間接的なサポート」です。この点を誤解して「飲む育毛剤」のように期待すると、「効果なし」という結論に至りやすくなります。

セサミンとは何か?ゴマに含まれる希少成分

「セサミン」という名前はよく聞きますが、具体的にどのような成分なのかご存知でしょうか。セサミンは、私たちが日頃から食べている「ゴマ」に含まれる特有の成分です。

しかし、ただゴマを食べているだけでは、その恩恵を十分に受けることは難しいかもしれません。ここでは、セサミンの基本的な性質と、その希少性について解説します。

セサミンの基本的な定義

セサミンは、「リグナン類」と呼ばれる化合物の一種です。リグナン類は、植物が紫外線や外敵から自身を守るために作り出す、ポリフェノールに似た働きを持つ成分群です。

ゴマにはセサミンの他にも、セサモリン、セサミノールといった複数のリグナン類が含まれており、これらを総称して「ゴマリグナン」と呼びます。

セサミンは、このゴマリグナンの主要成分であり、その健康効果について最も多くの研究が行われています。

ゴマに含まれるセサミンの割合

セサミンはゴマの健康イメージを代表する成分ですが、実はゴマ全体に含まれる量はごくわずかです。

ゴマの成分の約50%は脂質(油)ですが、セサミン(ゴマリグナン)の割合は、ゴマ一粒あたりわずか0.5%〜1%程度しかありません。

これは、セサミンがいかに希少な成分であるかを示しています。

このため、後述する1日の目安量をゴマから直接摂取しようとすると、かなりの量のゴマを食べる必要があり、脂質の摂り過ぎにつながる懸念があります。

ゴマの種類とセサミン含有量(推定)

| ゴマの種類 | 特徴 | セサミン含有量(対ゴマ粒) |

|---|---|---|

| 白ゴマ | 最も一般的。油分が多く、風味も良い。 | 約0.5%〜1.0% |

| 黒ゴマ | 皮に色素を含む。香りが強い。 | 約0.5%〜1.0% |

| 金ゴマ | 香りが高く、コクがある。希少価値が高い。 | 約0.5%〜1.0% |

表からも分かる通り、ゴマの色(白・黒・金)によるセサミン含有量の大きな差は、一般的にはないとされています。それよりも、品種や産地、栽培方法による個体差の方が影響します。

セサミンが持つ抗酸化作用

セサミンの最も注目すべき特徴は、その強力な「抗酸化作用」です。私たちの体は、呼吸によって酸素を取り込む過程で、一部が「活性酸素」という反応性の高い物質に変化します。

活性酸素は、適量であれば体を守る働きもしますが、ストレス、紫外線、不規則な生活などで過剰に発生すると、正常な細胞を傷つけ、老化やさまざまな不調の原因となると考えられています。

抗酸化作用とは、この過剰な活性酸素の働きを抑え、体へのダメージを防ぐ力のことです。

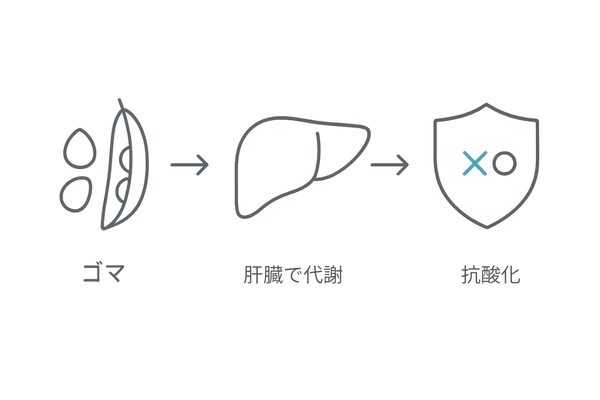

リグナン類としての特徴

セサミンの抗酸化作用には、他の多くの抗酸化物質(例えばビタミンCやE)とは異なる、ユニークな特徴があります。

多くの抗酸化物質が水溶性または脂溶性で、体の特定の場所で主に働くのに対し、セサミンは少し異なります。セサミンは摂取されると、腸から吸収されて門脈を通り、まず「肝臓」に到達します。

そして、肝臓で代謝される過程で、より強力な抗酸化物質に変化してその力を発揮します。この「肝臓で主に働く」という点が、セサミン(ゴマリグナン)の最大の特徴と言えます。

セサミンに期待できる主な健康効果

「効果なし」という声がある一方で、セサミンに関する研究では、さまざまな健康効果が報告されています。

特に、そのユニークな抗酸化作用は、体の重要な「かなめ」である肝臓をはじめ、全身のコンディション維持に役立つ可能性を秘めています。

ここでは、セサミンに期待されている主な健康効果について見ていきましょう。

肝機能のサポート

セサミンの研究において、最も多くの報告がなされているのが「肝機能のサポート」です。前述の通り、セサミンは摂取後に肝臓で代謝されて抗酸化作用を発揮します。

肝臓は、アルコールの分解、栄養素の代謝、解毒など、体内で最も多くの化学反応が行われる「化学工場」のような臓器です。そのため、活性酸素のダメージも受けやすい場所です。

セサミンは、肝臓で発生する活性酸素を除去し、肝臓の負担を軽減するのを助けます。これにより、二日酔いの軽減や、肝臓の健康維持に貢献することが期待されています。

コレステロール値へのアプローチ

健康診断で気になる数値の一つがコレステロール値です。セサミンには、血中の悪玉(LDL)コレステロールの酸化を防ぐ働きが報告されています。

悪玉コレステロール自体が問題なのではなく、それが活性酸素によって酸化されることで、血管の壁に付着しやすくなり、動脈硬化のリスクを高めると考えられています。

セサミンの抗酸化作用が、この酸化を防ぐことで、血管の健康維持をサポートする可能性があります。

セサミンがサポートする健康項目

| 項目 | 期待されるセサミンの役割 | 主な根拠 |

|---|---|---|

| 肝臓の健康 | 肝臓での抗酸化作用による負担軽減。アルコール代謝の補助。 | 動物実験、ヒト試験 |

| コレステロール | LDLコレステロールの酸化抑制。 | 動物実験、ヒト試験 |

| 血圧 | 血管の健康維持による、血圧安定化のサポート。 | ヒト試験 |

血圧の安定化

高めの血圧も、中高年になると気になる健康問題の一つです。いくつかのヒトを対象とした研究では、セサミンを含むゴマリグナンの摂取が、血圧を安定させる方向に働く可能性が示唆されています。

これは、セサミンの抗酸化作用が血管の内皮細胞を守り、血管のしなやかさを保つことや、体内の血圧調節に関わる物質のバランスを整えることなどが関係しているのではないかと推測されています。

ただし、医薬品のような降圧作用ではなく、あくまで健康的な範囲での安定化をサポートするものです。

老化対策としての抗酸化作用

「老化」は、活性酸素による細胞のダメージの蓄積が大きな要因の一つとされています。

セサミンの強力な抗酸化作用は、この酸化ストレスから体を守ることにより、全身の老化対策(エイジングケア)に役立つと考えられています。

肌のシミやシワといった外見的な老化だけでなく、体力や内臓機能の維持など、内面的な若々しさのサポートにもつながります。この働きが、巡り巡って頭皮の健康維持にも関連してきます。

セサミンと育毛の関係性

男性用育毛剤メディアの読者として、最も関心が高いのは「セサミンは育毛に効果があるのか」という点でしょう。「効果なし」という噂が気になるのも、この点への期待が大きいからこそです。

ここでは、セサミンと育毛の関連性について、誇張なく冷静に分析します。

育毛への直接的な効果は限定的

結論から言うと、現在のところ、セサミンがAGA(男性型脱毛症)の原因となる男性ホルモンの働きを阻害したり、毛母細胞に直接働きかけて発毛を促したりする、といった「直接的な育毛効果」を証明する信頼できる科学的データは、十分ではありません。

もしセサミンに医薬品の育毛剤(ミノキシジルやフィナステリドなど)と同等の効果があれば、それはもはや食品成分ではなく、医薬品として扱われているはずです。

この点を誤解していると、「効果なし」という結論に至ってしまいます。

頭皮環境を整える間接的なサポート

では、セサミンは育毛に全く無関係なのでしょうか。そうとも言い切れません。セサミンに期待できるのは、「間接的なサポート」です。髪の毛は、頭皮という「土壌」から生えています。

土壌の状態が悪ければ、良い作物が育たないのと同じで、頭皮環境が悪化すれば、健康な髪は育ちにくくなります。

セサミンの強力な抗酸化作用は、頭皮が紫外線や皮脂の酸化によってダメージを受けるのを防ぎ、頭皮を健やかな状態に保つのを助けます。

育毛への間接的アプローチ

- 抗酸化作用による頭皮の老化防止

- 血流サポートによる栄養供給の補助

- 肝機能サポートによる全身の健康維持

血流改善による栄養供給の可能性

髪の毛が成長するためには、毛根にある毛母細胞に、血液を通じて十分な栄養と酸素が送り届けられる必要があります。

セサミンが持つ、コレステロールの酸化防止や血管の健康維持へのアプローチは、全身の血流をスムーズに保つことにつながります。これには当然、頭皮への血流も含まれます。

頭皮の毛細血管の血流が良くなれば、それだけ毛母細胞に栄養が届きやすくなり、髪の成長をサポートする環境が整うと考えられます。

抗酸化作用と頭皮の健康

頭皮は、顔の皮膚とつながっており、体の中で最も皮脂の分泌が多い場所の一つです。この皮脂が紫外線や空気中の酸素に触れると、「過酸化脂質」という物質に変化します。

これが頭皮にダメージを与え、炎症やかゆみ、フケの原因となり、ひいては抜け毛につながることもあります。

セサミンの抗酸化作用が、この皮脂の酸化を防ぐ手助けをすることで、頭皮環境を清潔で健康な状態に保つことに貢献します。これが、セサミンが育毛を間接的にサポートすると言われる理由の一つです。

セサミンの適切な摂取方法

セサミンの恩恵を受けるためには、どのくらいの量を、どのように摂取すればよいのでしょうか。希少成分であるセサミンを効率よく、かつ安全に摂取するには、いくつかのポイントがあります。

ゴマから直接摂る場合と、サプリメントを利用する場合のそれぞれの特徴を理解しましょう。

1日の摂取目安量

セサミンは食品成分であり、医薬品ではないため、厳密な「摂取量」は定められていません。

ただし、健康維持を目的とした研究や、サプリメントとして販売されている製品の含有量を参考にすると、一般的に1日あたり「10mg〜30mg程度」が目安とされています。

この量は、体感や目的、体格によって調整するものですが、「効果なし」と感じる人の中には、摂取量が少なすぎる可能性もあります。逆に、多ければ多いほど良いというものでもありません。

ゴマから直接摂取する場合の注意点

セサミン10mgをゴマから摂取しようとすると、ゴマ(セサミン含有率を0.5%と仮定)を約2g食べる必要があります。これは計算上の話です。

実際には、ゴマは硬い皮に覆われており、そのまま食べてもほとんど消化・吸収されずに排出されてしまいます。ゴマの栄養を効率よく摂るには、「すりゴマ」や「練りゴマ」にする必要があります。

しかし、ゴマの約50%は脂質です。10mgのセサミンを摂るために大量のゴマを食べると、高カロリー・高脂質になりがちです。

セサミンの摂取方法比較

| 摂取方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ゴマ(粒・すり) | 他の栄養素(脂質、タンパク質、ミネラル)も摂れる。 | 吸収率が低い。脂質・カロリー過多になりやすい。 |

| ゴマ油 | 料理に使いやすい。セサミンが抽出されている。 | 製造法により含有量が異なる。油なので高カロリー。 |

| サプリメント | セサミンを効率的に、低カロリーで摂取できる。 | コストがかかる。ゴマ本来の他の栄養素は摂れない。 |

サプリメントで効率的に摂取する

セサミンを安定して一定量摂取したい場合、やはりサプリメントの利用が最も効率的です。サプリメントであれば、ゴマの脂質やカロリーを気にすることなく、目的のセサミンだけを濃縮して摂取できます。

特に、ゴマ油からセサミンを抽出してカプセルに詰めた製品が多く見られます。

「効果なし」という事態を避けるためにも、まずは信頼できるメーカーの製品で、目安量を継続して摂取してみることが大切です。

他の成分との組み合わせ(ビタミンEなど)

セサミンは、他の栄養素と組み合わせることで、その働きがさらに高まることが知られています。特に有名なのが「ビタミンE」との組み合わせです。

ビタミンEもセサミンと同様に強力な抗酸化作用を持つ脂溶性ビタミンですが、体内(特に肝臓)で消費されやすいという弱点があります。

セサミンは、肝臓でビタミンEが分解されるのを防ぎ、その抗酸化力を長持ちさせる働きがあります。そのため、多くのセサミンサプリメントには、ビタミンEが一緒に配合されています。

セサミンと相性の良い栄養素

| 栄養素 | 期待される相乗効果 |

|---|---|

| ビタミンE | ビタミンEの分解を防ぎ、抗酸化力を高め合う。 |

| ビタミンC | 消費されたビタミンEを再生するのを助ける。 |

| 亜鉛 | (育毛観点)髪の主成分ケラチンの合成に必要。 |

セサミンの過剰摂取リスクと副作用

「体によい」とされるセサミンですが、食品である以上、摂取には適量があります。「効果なし」を恐れるあまり、目安量を大幅に超えて摂取することは、かえって体に負担をかける可能性があります。

セサミンは基本的に安全性の高い成分とされていますが、過剰摂取や体質によるリスクも知っておくことが重要です。

過剰摂取による胃腸への負担

セサミン自体に重篤な毒性はありませんが、サプリメントなどで一度に大量に摂取すると、胃腸に負担がかかることがあります。

特に、ゴマ油をベースにしたソフトカプセルのサプリメントの場合、脂質の摂取量が増えるため、胃もたれや下痢を引き起こす可能性があります。

また、セサミンは肝臓で代謝されるため、極端な過剰摂取は肝臓に余計な負担をかけることにもつながりかねません。

注意すべき初期サイン

- 胃の不快感、胃もたれ

- 軟便、下痢

- 肌のかゆみ、発疹

アレルギー反応の可能性

セサミンは「ゴマ」由来の成分です。したがって、ゴマアレルギーを持つ人は、セサミンのサプリメントを摂取してはいけません。

ゴマアレルギーは、そばやピーナッツと同様に、重篤なアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があるため、細心の注意が必要です。

これまでゴマでアレルギー症状が出たことがない人でも、体調の変化などによって稀に発症することもあります。

サプリメントを飲み始めて、もし体にかゆみや発疹、気分の悪さなどを感じた場合は、すぐに摂取を中止し、医師に相談してください。

薬との相互作用

セサミンは、肝臓の薬物代謝酵素に影響を与える可能性が指摘されています。これは、セサミンが肝機能に働きかけることの裏返しでもあります。

もし、高血圧の薬、脂質異常症の薬、あるいは血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)など、何らかの医薬品を日常的に服用している場合は、セサミンサプリメントを摂取する前に、必ず主治医や薬剤師に相談してください。

薬の効果が強まったり、逆に弱まったりする可能性があるため、自己判断での併用は避けるべきです。

適量を守ることの重要性

結局のところ、セサミンも他の健康成分と同様に、「適量を守って継続すること」が最も重要です。「効果なし」と感じても、焦って摂取量を2倍、3倍にするようなことはしないでください。

製品に記載されている1日の目安量を守り、まずは数ヶ月単位でじっくりと体調の変化を見守る姿勢が大切です。

健康は一日してならず、であり、セサミンはその土台作りをサポートする一つの要素に過ぎません。

セサミンサプリメントの選び方

セサミンを効率的に摂取するためにサプリメントを選ぶ場合、市場には多くの製品があり、どれを選べばよいか迷うかもしれません。

「効果なし」という結果を避けるためにも、自分の目的に合った、信頼できる製品を選ぶことが大切です。ここでは、セサミンサプリメントを選ぶ際の比較ポイントを解説します。

セサミンの含有量を確認する

まず確認すべきは、1日の目安量あたりに「セサミンが何mg含まれているか」です。この数値が、先に述べた一般的な目安量(1日10mg〜30mg)を満たしているかを確認しましょう。

製品によっては「ゴマ抽出物」や「ゴマリグナン」として全体の量しか書かれておらず、セサミン自体の含有量が不明確な場合があります。

主要成分であるセサミンの含有量を明確に記載している製品の方が、信頼性は高いと言えます。

配合されている他の成分

セサミン単体ではなく、他の成分が一緒に配合されている製品も多くあります。

前述の通り、セサミンと非常に相性が良い「ビタミンE(トコフェロール)」が配合されているかは、一つの大きな選択基準になります。

また、育毛サポートを意識するならば、髪の材料となるタンパク質の合成に必要な「亜鉛」や、頭皮の健康維持を助ける「ビタミンB群」などが配合されている製品もよいでしょう。

自分の目的に合わせて、相乗効果が期待できる成分が含まれているかを確認します。

サプリメント選びの比較ポイント

| チェック項目 | 確認する内容 | 備考 |

|---|---|---|

| セサミン含有量 | 1日目安量あたり10mg以上か。含有量が明確か。 | 「ゴマリグナン」量ではなく「セサミン」量を確認。 |

| 配合成分 | ビタミンEなど、相性の良い成分が含まれているか。 | 目的に合わせたサポート成分(亜鉛など)もチェック。 |

| 品質管理 | GMP認定工場での製造か。原料の産地は明確か。 | 大手メーカーや、品質管理を明示している製品を選ぶ。 |

| 継続コスト | 1ヶ月あたりの費用はいくらか。無理なく続けられるか。 | 効果を判断するには最低3ヶ月程度の継続が必要。 |

製造方法と品質管理

サプリメントは毎日口に入れるものですから、その安全性は非常に重要です。

医薬品レベルの品質管理基準である「GMP(Good Manufacturing Practice)」認定を受けた工場で製造されている製品は、品質の信頼性が高いと言えます。

また、セサミンの抽出方法や、使用しているゴマの産地など、製造に関する情報をどれだけ公開しているかも、メーカーの姿勢を判断する材料になります。

継続しやすい価格か

セサミンのような健康食品は、短期間で劇的な変化をもたらすものではありません。肝機能のサポートや抗酸化作用による体質改善には、ある程度の時間が必要です。

「効果なし」と早合点しないためにも、最低でも3ヶ月から半年程度は継続して摂取することが推奨されます。そのためには、経済的に無理なく続けられる価格であることも、サプリメント選びの重要な要素です。

1日あたりのコストを計算し、自分の予算に合っているかを確認しましょう。

サプリメントに戻る

「セサミンは効果なし」に関するよくある質問

- セサミンを飲んでも効果が感じられないのはなぜですか?

-

セサミンの効果は、肝機能のサポートや抗酸化作用といった体の内側からのコンディション維持が中心であり、体感しにくい性質があります。

また、効果を実感するまでには数ヶ月単位での継続が必要です。

摂取量が目安(1日10mg〜)より少ない場合や、生活習慣(食事、睡眠、ストレス)の乱れが大きい場合も、効果が覆い隠されてしまう可能性があります。

- セサミンはどれくらいの期間摂取すればよいですか?

-

セサミンは医薬品ではないため、明確な摂取期間は定められていません。

健康維持や体質改善を目的とする場合、体の細胞が生まれ変わるサイクルを考慮し、まずは3ヶ月から6ヶ月程度、継続して摂取してみることをお勧めします。

その上で、ご自身の体調の変化(目覚めの良さ、疲れにくさなど)を感じられるかを見極めてください。

- 育毛剤とセサミンサプリは併用しても大丈夫ですか?

-

外用薬(塗り薬)の育毛剤と、経口摂取(飲み薬)であるセサミンサプリメントの併用は、基本的に問題ないと考えられます。

ただし、AGA治療薬(フィナステリドやデュタステリドなど)を内服している場合は、セサミンが肝臓での薬の代謝に影響を与える可能性がゼロではありません。

念のため、内服薬を処方している医師に相談することをお勧めします。

- セサミンは薄毛に直接効くのですか?

-

いいえ、セサミンに薄毛やAGAを直接治療するような、医薬品的な発毛効果は認められていません。

セサミンに期待できるのは、あくまで抗酸化作用による頭皮の健康維持や、血流サポートによる間接的な「育毛環境の整備」です。

育毛剤が「攻め」のケアだとすれば、セサミンは「守り」のケア、あるいは土台作りのサポートと位置づけるのが適切です。

Reference

SUBRAHMANIYAN, K., et al. A comprehensive review on nutritional and antioxidant properties of Sesame (Sesamum indicum L.) seed oil with its therapeutic utilization as phytomedicine. Annals of Phytomedicine, 2024, 13.2: 1-9.

GUPTA, Arti; KUMAR, Pentapati Siva Santosh. Ameliorating Effects of Sesame Oil Against Toxicity. In: Sesame: Sustainable Production and Applications. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. p. 209-229.

DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.

MANOSROI, Jiradej, et al. 5α-reductase inhibition and melanogenesis activity of sesamin from sesame seeds for hair cosmetics. Chiang Mai J Sci, 2015, 42.3: 669-80.

MAJEED, Muhammed, et al. Clinical study to evaluate the efficacy and safety of a hair serum product in healthy adult male and female volunteers with hair fall. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2020, 691-700.

KHATOON, Shabana. AN INSIGHT INTO SESAMOL: PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES, AND FUTURE RESEARCH PROSPECTS. 2022. PhD Thesis. Department of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh, India.

SINGLETARY, Keith W. Sesame: potential health benefits. Nutrition Today, 2022, 57.5: 271-287.

WEI, Panpan, et al. Sesame (Sesamum indicum L.): A comprehensive review of nutritional value, phytochemical composition, health benefits, development of food, and industrial applications. Nutrients, 2022, 14.19: 4079.

SHIVAM; SACHAN, Neetu; CHANDRA, Phool. A systematic review on Sesamum indicum L.: bridging traditional information and pharmacological indications for future translational research. Current Traditional Medicine, 2023, 9.3: 87-104.

MAHAJAN, Monika; SADANA, Rohit. Food Applications of Sesame and New Product Development. In: Sesame: Sustainable Production and Applications. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. p. 185-208.