「豆乳は髪に良い」と耳にする一方で、「豆乳を飲み過ぎるとハゲる」という不安をあおるような噂も存在します。特に薄毛や抜け毛に悩む男性にとって、この相反する情報は非常に気になるものでしょう。

この記事では、豆乳に含まれる「大豆イソフラボン」と薄毛・抜け毛の関係性に焦点を当てます。

なぜ良いと言われ、なぜ悪いと言われるのか、その理由を深く掘り下げ、1日の適切な摂取目安量や賢い飲み方について詳しく解説します。豆乳と正しく付き合い、日々の健康管理に役立てましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

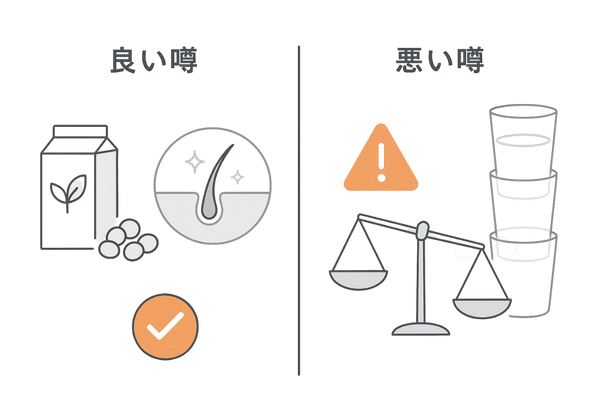

豆乳と薄毛に関する「良い噂」と「悪い噂」

健康飲料として広く認知されている豆乳。その一方で、薄毛や抜け毛に関して「良い」とも「悪い」とも言われることがあり、情報を探している方を混乱させがちです。

まずは、これらの噂がどのような背景から生まれているのかを整理します。

「豆乳は髪に良い」と言われる背景

豆乳が髪に良いとされる主な理由は、豊富に含まれる「大豆イソフラボン」と「タンパク質」にあります。

大豆イソフラボンは、男性ホルモンの働きに関わる特定の酵素へアプローチする可能性が研究で示されています。

また、髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されており、豆乳は良質な植物性タンパク質の補給源となります。

これらの成分が、頭皮環境や髪の健康維持に貢献するという期待から、「髪に良い」という認識が広まっています。

「豆乳の飲み過ぎはハゲる」という不安の声

反対に、「飲み過ぎはハゲる」という不安の声は、主に大豆イソフラボンの「女性ホルモン様作用」という側面に起因します。

イソフラボンは、体内で女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをすることが知られています。

そのため、男性が過剰に摂取すると、体内のホルモンバランスが崩れ、かえって頭皮環境や毛周期に悪影響を与えるのではないか、という懸念が持たれています。

噂の真相に迫る イソフラボンの働き

実際には、大豆イソフラボンが持つ女性ホルモン様作用は、本物のエストロゲンと比較すると非常に穏やかです。

通常の食事や適量の豆乳摂取で、男性のホルモンバランスが深刻に乱れ、直ちに薄毛につながるという科学的根拠は確立されていません。

問題となるのは、あくまで「飲み過ぎ」、つまり極端な過剰摂取のケースです。どちらの噂も一側面を切り取ったものであり、重要なのは摂取量のバランスです。

なぜ豆乳の飲み過ぎが薄毛・抜け毛につながると言われるのか

「体に良いものでも摂り過ぎは毒」という言葉通り、豆乳も例外ではありません。

「飲み過ぎがハゲる」という説がなぜ存在するのか、その根拠とされる「イソフラボンの過剰摂取」が体にどのような影響を与え得るのかを詳しく見ていきましょう。

大豆イソフラボンと女性ホルモンの関係

大豆イソフラボンは、化学構造が女性ホルモン(エストロゲン)に似ているため、「植物性エストロゲン」とも呼ばれます。

体内のエストロゲン受容体と結合し、エストロゲンが不足している時はその働きを補い、逆に過剰な時はその働きを抑制するように作用すると考えられています。

この「似た働き」が、過剰に摂取した場合の懸念点となります。

ホルモンバランスの乱れが髪に与える影響

男性の体内にも微量の女性ホルモンが存在し、男性ホルモンとのバランスを保っています。

しかし、外部からイソフラボンを極端に大量摂取し続けると、この繊細なホルモンバランスが崩れる可能性がゼロではありません。

ホルモンバランスの乱れは自律神経の不調にもつながりやすく、血行不良を引き起こして頭皮へ十分な栄養が届きにくくなったり、皮脂の分泌異常を招いたりするなど、頭皮環境の悪化につながる恐れがあります。

男性におけるイソフラボン過剰摂取のリスク

男性が長期間にわたり大豆イソフラボンを大量摂取した場合の影響については、まだ研究途上の部分も多いです。

しかし、一部の研究では、男性機能への影響や体調の変化が報告された例も存在します。

薄毛との直接的な因果関係は明確ではありませんが、健康な体を維持することが健やかな髪を育む基礎であるため、ホルモンバランスに影響を与え得るほどの過剰摂取は避けるべきです。

イソフラボン摂取量の目安比較

どの程度の量が「過剰」にあたるのか、食品安全委員会が示す目安を見てみましょう。

| 摂取区分 | 大豆イソフラボンアグリコン換算値 (1日あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 安全な上限摂取目安量 | 70〜75mg | 日常的な食事に上乗せする健康食品からの摂取上限は30mg |

| 「飲み過ぎ」の懸念域 | 75mgを大幅に超える量 | 特定の健康影響が報告され始める可能性のあるレベル |

豆乳コップ1杯(200ml)に含まれるイソフラボンは約50mg(無調整の場合)です。これだけ見ると上限に近いですが、これはあくまで「毎日欠かさず」摂取した場合の平均値としての目安です。

他の大豆製品も食べることを考慮すると、豆乳を毎日何リットルも飲むような極端な生活を続けない限り、過剰摂取を過度に恐れる必要は低いと言えます。

逆に豆乳(イソフラボン)が薄毛対策に期待される理由

飲み過ぎへの懸念がある一方で、豆乳(イソフラボン)が薄毛対策として注目されるのには、明確な理由があります。

特に男性型脱毛症(AGA)の要因にアプローチする可能性が期待されています。

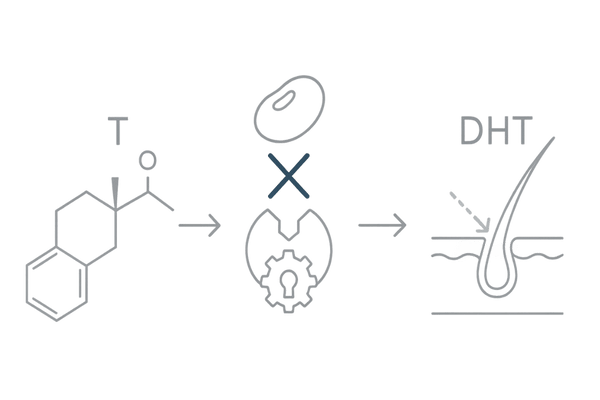

イソフラボンによる5αリダクターゼへのアプローチ

男性型脱毛症(AGA)は、男性ホルモンの一種であるテストステロンが「5αリダクターゼ」という還元酵素によって、より強力な脱毛ホルモン「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることが主な原因です。

大豆イソフラボン(特にゲニステイン)には、この5αリダクターゼの働きを阻害する作用があるのではないか、という研究結果が複数報告されています。

DHTの生成が抑制されれば、抜け毛のシグナルが減少し、ヘアサイクルの乱れを防ぐことにつながる可能性があります。

髪の主成分「タンパク質」の補給源として

髪の毛はケラチンというタンパク質からできています。タンパク質が不足すれば、髪は細く弱々しくなり、抜けやすくなります。

豆乳は、肉や魚に偏りがちなタンパク質摂取において、良質な植物性タンパク質を手軽に補給できる優れた食品です。

動物性脂肪の摂取を抑えつつ、髪の材料をしっかり補給できる点は大きなメリットです。

血流サポートと頭皮環境への期待

豆乳に含まれる「サポニン」や「レシチン」といった成分は、血液中のコレステロールや中性脂肪のバランスを整える働きが期待されています。

血液がサラサラになれば、頭皮の毛細血管まで栄養や酸素がスムーズに運ばれるようになります。栄養不足による抜け毛を防ぎ、健康な髪が育ちやすい頭皮環境を整える上で重要です。

豆乳(無調整)の主な栄養素と髪への期待

豆乳にはイソフラボンやタンパク質以外にも、髪の健康を支える栄養素が含まれています。

| 栄養素 (コップ1杯 200gあたり) | 推定含有量 | 髪や頭皮への期待される役割 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 7.2g | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる |

| 大豆イソフラボン | 約50mg | 5αリダクターゼへのアプローチ、ホルモンバランス調整 |

| ビタミンB群 | 豊富 | 頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)をサポート、皮脂分泌の調整 |

| ビタミンE | 0.4mg | 抗酸化作用による頭皮の老化防止、血行促進サポート |

※含有量は文部科学省「食品標準成分表」等を参考に算出。製品により異なります。

結論 豆乳は薄毛の原因か味方か

ここまでの情報を総合すると、「豆乳は薄毛の原因になる」とも「薄毛対策の味方になる」とも言え、結局どちらなのか迷うかもしれません。

結論としては、「摂取量とバランス次第」ということになります。

「ハゲるは嘘」だが「飲み過ぎ」は要注意

「豆乳を飲んだらハゲる」というのは、極端な表現であり、基本的には「嘘」と考えてよいでしょう。

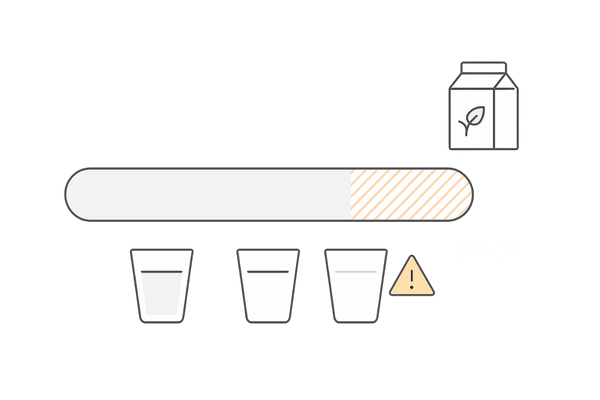

常識的な範囲(1日コップ1〜2杯程度)であれば、豆乳が直接的な原因となって薄毛が進行する可能性は極めて低いです。

ただし、前述の通り「飲み過ぎ」はホルモンバランスの観点から推奨されません。何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。

適量摂取がもたらす頭皮へのメリット

適量の豆乳摂取は、薄毛対策において多くのメリットをもたらす可能性があります。

5αリダクターゼへのアプローチ、良質なタンパク質の補給、血流改善のサポートなど、髪が育ちやすい体内環境・頭皮環境を整える上で役立つ要素を多く含んでいます。

薄毛を気にする男性が、日々の食生活に適量取り入れることは、ポジティブな選択と言えます。

豆乳摂取で薄毛が改善するわけではない

重要なのは、豆乳は「薬」ではなく「食品」であるという認識です。豆乳を飲み始めたからといって、すでに進行している薄毛が劇的に改善したり、髪が生えてきたりすることを期待してはいけません。

豆乳の役割は、あくまで健康な髪を育むための「土台作り」のサポートです。薄毛対策は、食事、睡眠、運動、ストレス管理、適切なヘアケアといった総合的なアプローチが重要です。

薄毛対策を意識した豆乳の賢い飲み方

豆乳を薄毛対策のサポートとして取り入れる場合、やみくもに飲むのではなく、量や種類、タイミングを意識することが大切です。より効果的な摂取方法について解説します。

1日の摂取目安量 どれくらいなら安心か

イソフラボンの安全な上限摂取目安量(70-75mg/日)と、他の大豆製品(納豆、豆腐など)からの摂取も考慮すると、豆乳からの摂取は1日あたりコップ1杯(200ml)から、多くても2杯(400ml)程度に留めておくのが賢明です。

豆乳の種類別イソフラボン含有量と摂取目安

| 豆乳の種類 | イソフラボン含有量 (200mlあたり目安) | 1日の推奨目安 |

|---|---|---|

| 無調整豆乳 | 約50mg | コップ1杯 (約200ml) |

| 調製豆乳 | 約40mg | コップ1杯〜1.5杯 (約200〜300ml) |

| 豆乳飲料 (コーヒー味など) | 約20mg〜 | コップ1〜2杯 (約200〜400ml) |

※製品によって含有量は異なります。パッケージの栄養成分表示を確認しましょう。

無調整豆乳と調製豆乳 どちらを選ぶべきか

薄毛対策や健康維持を第一に考えるならば、「無調整豆乳」を選ぶことを推奨します。

調製豆乳や豆乳飲料は、飲みやすくするために砂糖や油、香料などが添加されていることが多く、余分な糖質やカロリーを摂取してしまう可能性があります。

無調整豆乳と調製豆乳の比較

| 項目 | 無調整豆乳 | 調製豆乳 |

|---|---|---|

| 原材料 | 大豆のみ(大豆固形分8%以上) | 大豆+砂糖、食塩、植物油脂など(大豆固形分6%以上) |

| 栄養価 | タンパク質、イソフラボンが豊富 | 無調整よりやや少ない傾向。糖質は多い。 |

| 推奨する人 | 大豆本来の栄養を摂りたい人、糖質を抑えたい人 | 無調整の風味が苦手な人、飲みやすさ重視の人 |

飲むタイミング 朝か夜か

豆乳を飲むタイミングに厳密な決まりはありませんが、目的に合わせて選ぶのも一つの方法です。 朝に飲めば、日中の活動に必要なタンパク質やエネルギーを補給できます。

一方、夜(就寝1〜2時間前)に飲むと、睡眠中の成長ホルモンの分泌をサポートするタンパク質を補給できます。ただし、夜遅すぎると胃腸に負担がかかるため注意しましょう。

まずは、自分が最も継続しやすいタイミングで飲むことを優先してください。

毎日続けることの重要性

豆乳に含まれるイソフラボンやタンパク質の恩恵は、一度に大量摂取しても得られません。体内に蓄積されにくいため、毎日「適量」を「継続」して摂取することが重要です。

ヘアサイクル(髪が生え変わる周期)は数年単位であり、頭皮環境の改善も時間がかかります。焦らず、食習慣の一つとして長く続けましょう。

豆乳だけに頼らない総合的な薄毛対策

豆乳はあくまで薄毛対策の「サポート役」です。豆乳を飲んでいるから大丈夫、と安心して他の生活習慣が乱れていては本末転倒です。

髪の健康は、体全体の健康状態が反映される場所。多角的なアプローチが必要です。

食事全体のバランスが髪を育てる

髪は「血液」から栄養を受け取って成長します。特定の食品だけを食べるのではなく、バランスの取れた食事が、質の良い血液を作り、頭皮へと栄養を届けます。

特に、豆乳で補うタンパク質以外にも、ビタミンやミネラルは髪の成長に欠かせません。

髪の成長を支える主な栄養素と食品例

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品(豆乳、豆腐など) |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける、5αリダクターゼの抑制 | 牡蠣、レバー、赤身肉、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝促進、皮脂バランス調整 | 豚肉、レバー、青魚、玄米、バナナ |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用(頭皮の老化防止) | アーモンド、うなぎ、かぼちゃ、アボカド |

良質な睡眠とストレス管理

髪は、私たちが眠っている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長が促されます。睡眠不足は、この成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の成長を鈍化させます。

また、過度なストレスは自律神経を乱し、頭皮の血行不良や皮脂の過剰分泌を引き起こし、抜け毛の原因となります。

食事以外の重要な生活習慣

- 十分な睡眠時間の確保(6〜8時間目安)

- 適度な運動(血行促進、ストレス発散)

- ストレスを溜めない工夫(趣味、リラックスタイム)

適切なヘアケアと頭皮環境の整備

頭皮は髪が育つ「土壌」です。土壌が荒れていては、良い作物が育たないのと同じです。

自分の肌質に合わないシャンプーを使い続けたり、洗い残しがあったりすると、頭皮は炎症や乾燥、毛穴の詰まりを起こします。

洗浄力が強すぎないアミノ酸系シャンプーを選び、指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎは徹底的に行うことが基本です。

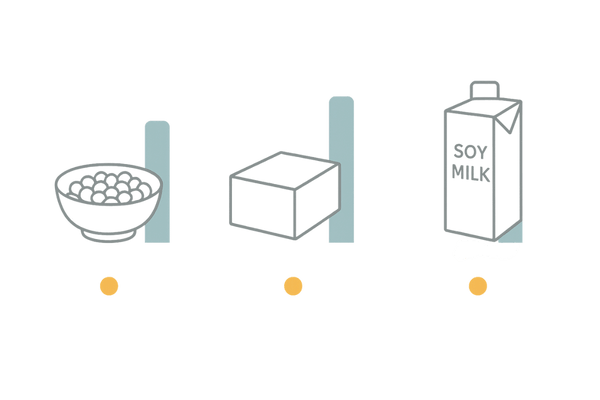

イソフラボンを摂取できる他の大豆製品

イソフラボンの摂取源は豆乳だけではありません。むしろ、様々な大豆製品からバランスよく摂取することが、過剰摂取を防ぎつつ栄養の偏りをなくす上で理想的です。

納豆や豆腐など日常に取り入れやすい食品

日本人にとって最も馴染み深い大豆製品といえば、納豆や豆腐でしょう。これらは豆乳と同様に良質なタンパク質とイソフラボンを含みます。

特に納豆は、発酵の過程でビタミンKや「ナットウキナーゼ」という特有の酵素が生成され、血流改善効果がより期待できます。

大豆製品ごとのイソフラボン含有量目安

1日の摂取目安量(70-75mg)を意識しながら、これらの食品を組み合わせてみましょう。

| 食品名 | 1食あたりの目安量 | イソフラボン含有量 (目安) |

|---|---|---|

| 納豆 | 1パック (約40g) | 約30mg |

| 木綿豆腐 | 1/3丁 (約100g) | 約20mg |

| 絹ごし豆腐 | 1/3丁 (約100g) | 約18mg |

| 油揚げ | 1枚 (約30g) | 約12mg |

| 味噌 | 大さじ1杯 (約18g) | 約7mg |

例えば、「朝に納豆(30mg)、昼に豆乳(50mg)」となると、それだけで80mgとなり目安を超えてしまいます。

これを「朝に納豆(30mg)、夜に冷奴(20mg)」と豆乳を飲まない日を作るなど、日によってバランスを取ることが重要です。

サプリメントでの摂取は慎重に

食事から摂るのが難しい場合、イソフラボンのサプリメントを利用する方法もあります。

しかし、サプリメントは特定の成分が濃縮されているため、過剰摂取になりやすいという危険性もはらんでいます。

食品安全委員会が示す「日常的な食事に上乗せする上限(30mg/日)」を目安とし、複数のサプリメントの併用は避けるなど、慎重な管理が必要です。

食品別検証に戻る

よくある質問

- 豆乳を毎日飲むと体毛も薄くなりますか?

-

豆乳に含まれるイソフラボンが5αリダクターゼにアプローチする可能性から、理論上はヒゲや胸毛などの体毛に影響が出る可能性も否定はできません。しかし、髪の毛と同様に、豆乳の摂取だけで体毛が目に見えて薄くなるほどの強力な作用があるとは考えにくいです。適量の摂取であれば、過度に心配する必要はないでしょう。

- 子どもや女性が飲んでも影響はありませんか?

-

豆乳は栄養価の高い食品であり、適量であれば子どもや女性の健康維持にも役立ちます。ただし、イソフラボンの摂取目安量は成人を基準に設定されています。特に体が未発達な乳幼児や、ホルモンバランスが変動しやすい妊婦・授乳中の方は、過剰摂取にならないよう注意が必要です。心配な場合はかかりつけ医に相談しましょう。

- 育毛剤と豆乳摂取を併用しても大丈夫ですか?

-

外用薬(塗り薬)の育毛剤と、食品である豆乳の摂取を併用することに、基本的には問題ありません。豆乳は体の中から頭皮環境をサポートし、育毛剤は外から直接頭皮に働きかけるもので、アプローチが異なります。ただし、内服薬(飲み薬)のAGA治療薬を服用している場合は、念のため医師に食生活について相談しておくと安心です。

- 豆乳をやめたら抜け毛は減りますか?

-

もし豆乳を1日に何リットルも飲むような「明らかな過剰摂取」をしていた場合、それを適量に戻す(あるいはやめる)ことで、ホルモンバランスの乱れが是正され、結果として抜け毛が落ち着く可能性はあります。

しかし、適量の摂取(コップ1杯程度)であれば、豆乳をやめたからといって抜け毛が減るとは考えにくいです。抜け毛の原因が他にある可能性が高いでしょう。

Reference

YOUSSEF, Alaa, et al. Evaluation of Hair Growth Promoting Activity of Standardized Soybean Extract on Testosterone-Induced Alopecia. Journal of Medicinal Food, 2025, 28.1: 75-86.

MUKUMBWA, K. Phytoestrogens and early onset androginic alopecia: a study in ndola, zambia. 2018.

LAI, Ching-Huang, et al. Androgenic alopecia is associated with less dietary soy, higher blood vanadium and rs1160312 1 polymorphism in Taiwanese communities. PloS one, 2013, 8.12: e79789.

MCELWEE, K. J., et al. Dietary soy oil content and soy‐derived phytoestrogen genistein increase resistance to alopecia areata onset in C3H/HeJ mice. Experimental dermatology, 2003, 12.1: 30-36.

BASSINO, Eleonora; GASPARRI, Franco; MUNARON, Luca. Protective role of nutritional plants containing flavonoids in hair follicle disruption: A review. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.2: 523.

NATARELLI, Nicole, et al. Clinical efficacy of topical or oral soy supplementation in dermatology: a systematic review. Journal of clinical medicine, 2023, 12.12: 4171.

YOUSSEF, Alaa, et al. A comprehensive review of natural alternatives for treatment of alopecia with an overview of market products. Journal of Medicinal Food, 2022, 25.9: 869-881.

TRÜEB, Ralph M. Value of nutrition-based therapies for hair growth, color, and quality. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 225-255.

THEOBALD, H. E. Soya helps prevent hair loss–or does it?. Nutrition Bulletin, 2004, 29.3.