鏡を見るたびに増えているように感じる白髪。年齢のせいだと諦めてしまいがちですが、実は日々の栄養状態も深く関係していることをご存知でしょうか。

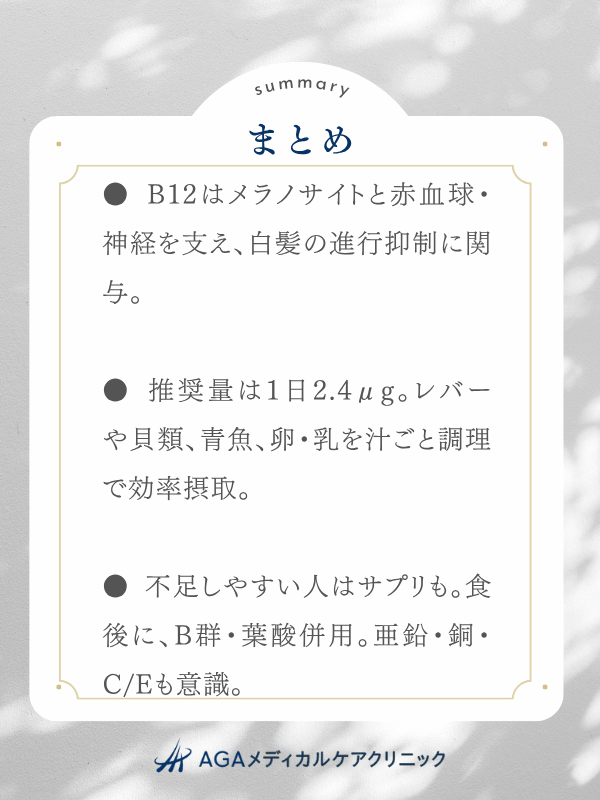

特に、白髪対策として注目を集めている栄養素が「ビタミンB12」です。ビタミンB12は、髪の色素であるメラニンの生成や、髪の健康を支える血液の生成に重要な役割を果たします。

この記事では、なぜビタミンB12が白髪予防に必要なのか、その働きを詳しく解説します。

また、ビタミンB12を多く含む食品(食べ物)や、忙しい現代人でも効率的に摂取できるサプリメントの活用法まで、若々しい印象を保つための具体的な情報をお届けします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜビタミンB12が白髪予防で注目されるのか

白髪が目立ち始めると、多くの方が「もう年だから」と考えがちです。しかし、白髪の発生には加齢だけでなく、遺伝やストレス、そして栄養状態も大きく影響します。

中でもビタミンB12は、健康な髪を維持するために重要な栄養素として、近年その役割が見直されています。

白髪ができる基本的な流れ

私たちの髪の毛は、毛根にある「毛母細胞」が分裂することで作られます。生まれたての髪は、実はすべて白い色をしています。この白い髪に色をつけているのが「メラニン」という色素です。

毛根の奥にある「メラノサイト(色素形成細胞)」がメラニン色素を作り出し、それを毛母細胞に受け渡すことで、髪の毛に色がつき、黒髪(あるいはその人本来の髪色)として生えてきます。

白髪は、何らかの理由でこのメラノサイトの働きが低下したり、メラノサイト自体が減少したりして、メラニン色素が作られなくなるか、髪の毛に受け渡されなくなることで発生します。

メラノサイトと色素(メラニン)の関係

メラノサイトは、髪の色を決める非常に重要な細胞です。この細胞が活発に働くためには、十分な栄養と酸素が必要です。

メラノサイトがメラニンを作る際には、「チロシナーゼ」という酵素の働きが重要になります。この酵素の働きが鈍ると、メラニンの生産量も減ってしまいます。

また、メラノサイト自体も細胞分裂を繰り返しており、その機能が衰えたり、幹細胞(新しいメラノサイトを生み出す元)が枯渇したりすると、白髪の原因となります。

ビタミンB12が果たす役割とは

ビタミンB12は、この一連の髪色を維持する働きにおいて、複数の側面から関与しています。まず、ビタミンB12は、正常な赤血球を作るために必要です。

赤血球は全身に酸素を運ぶ役割を担っており、当然、頭皮や毛根にも酸素を供給します。メラノサイトが活発に働くためには、十分な酸素が必要であり、ビタミンB12はこの酸素供給を間接的に支えています。

さらに、ビタミンB12はメラノサイト自体の働きや、色素(メラニン)の生成にも関わっていると考えられています。神経機能の維持にも寄与するため、頭皮の健康状態を保つ上でも大切な栄養素です。

不足するとどうなる?白髪への影響

もし体内のビタミンB12が不足すると、どのような影響が出るのでしょうか。まず懸念されるのが、赤血球の生成がうまくいかなくなることです。

これにより「巨赤芽球性貧血」と呼ばれる特定の貧血を引き起こすことがあります。貧血状態になると、頭皮や毛根への酸素・栄養素の供給が滞りやすくなります。

栄養不足・酸素不足に陥ったメラノサイトは、メラニン色素を正常に作ることが難しくなり、結果として白髪が増える一因となると考えられています。

また、ビタミンB12の不足は神経細胞の機能低下にもつながり、頭皮環境の悪化を招く可能性も指摘されています。

ビタミンB12の白髪予防への具体的な効果

ビタミンB12が不足すると白髪に影響が出る可能性があることは分かりましたが、具体的にはどのような働き(効果)が白髪予防につながるのでしょうか。

ここでは、ビタミンB12が黒髪の維持にどう貢献するのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。

メラニン生成のサポート

ビタミンB12は、メラノサイトがメラニン色素を生成する活動をサポートする役割があると考えられています。

正確な全容はまだ研究が続いていますが、ビタミンB12はDNAの合成や修復に関わる補酵素として働きます。

メラノサイトも活発に分裂・機能する細胞であり、その正常な活動サイクルを維持するためにビタミンB12は重要です。

不足すると、この細胞の働きが低下し、メラニンの生産量が減少する可能性があります。

つまり、ビタミンB12を適切に摂取することは、メラノサイトが元気に働く環境を整え、色素生成を支えることにつながります。

血液の健康と毛根への栄養供給

これがビタミンB12の最も代表的な働きの一つです。ビタミンB12は、同じビタミンB群の仲間である「葉酸」と協力して、血液の元となる赤血球の合成を助けます。

赤血球の中にはヘモグロビンがあり、これが肺で取り込んだ酸素と結びついて全身に運びます。

ビタミンB12の主な働き(血液関連)

| 項目 | ビタミンB12の役割 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 赤血球の合成 | 葉酸と共に正常な赤血球の形成を助ける | 貧血を防ぎ、毛根への酸素供給を維持する |

| DNA合成 | 細胞分裂時のDNA合成に関わる | 毛母細胞やメラノサイトの正常な分裂を支える |

毛根にある毛母細胞やメラノサイトは、体の中でも特に細胞分裂が活発な場所の一つです。そのため、大量の酸素と栄養素を必要とします。

ビタミンB12が不足して貧血気味になると、この毛根部分が真っ先に酸素不足・栄養不足の影響を受けやすいのです。

健康な黒髪を育む土壌である頭皮環境を良好に保つためにも、血液の健康は非常に重要です。

神経機能の維持と頭皮環境

ビタミンB12は「神経のビタミン」とも呼ばれ、神経細胞の正常な機能を維持するためにも必要です。神経細胞を包む「髄鞘(ずいしょう)」というカバーの合成や修復に関わり、神経伝達をスムーズにします。

頭皮にも多くの末梢神経が通っており、頭皮の感覚や血流の調節などに関わっています。ビタミンB12が不足すると、末梢神経に障害が出ることがあり、しびれや痛みの原因となることもあります。

頭皮の神経機能が正常に保たれることは、頭皮の血流や新陳代謝を維持し、健康な髪が育つ環境を守るためにも大切です。

ホモシステイン濃度との関連性

少し専門的になりますが、ビタミンB12は「ホモシステイン」というアミノ酸の代謝にも関わっています。

ホモシステインは、体内でメチオニンというアミノ酸に再変換される際、ビタミンB12や葉酸を必要とします。これらのビタミンが不足すると、ホモシステインが体内に蓄積し、血中濃度が高くなります。

高ホモシステイン血症は、動脈硬化のリスクを高めることが知られており、全身の血流悪化につながる可能性があります。

頭皮の毛細血管の血流が悪化すれば、当然メラノサイトの働きにも悪影響を与えかねません。ビタミンB12は、ホモシステイン濃度を正常に保つことで、血流の健康維持にも貢献しているのです。

ビタミンB12を多く含む食品(食べ物)

ビタミンB12の重要性が分かったところで、次に気になるのは「どのような食品(食べ物)から摂取すればよいか」です。

ビタミンB12は、他のビタミンと比べて含まれる食品に特徴があります。日々の食生活で意識して取り入れるためのポイントを紹介します。

動物性食品に豊富

ビタミンB12の最大の特徴は、基本的に動物性食品に多く含まれ、植物性食品にはほとんど含まれていないことです。

ビタミンB12は、細菌によって合成されるビタミンであり、動物(特に草食動物)が腸内細菌によって合成したり、あるいは細菌を含む土壌や水と一緒に摂取したりしたものを、体内に蓄積しています。

そのため、私たちは動物の肉や内臓、魚介類、卵、乳製品からビタミンB12を摂取することになります。

レバー(牛・鶏・豚)

ビタミンB12の含有量が特に多いのがレバー(肝臓)です。肝臓は栄養素の貯蔵庫であり、ビタミンB12も豊富に蓄えられています。特に牛レバーは突出して多く、鶏レバーや豚レバーにも豊富に含まれます。

レバーは貧血予防の鉄分補給源としても知られていますが、ビタミンB12補給の観点からも非常に優秀な食材です。

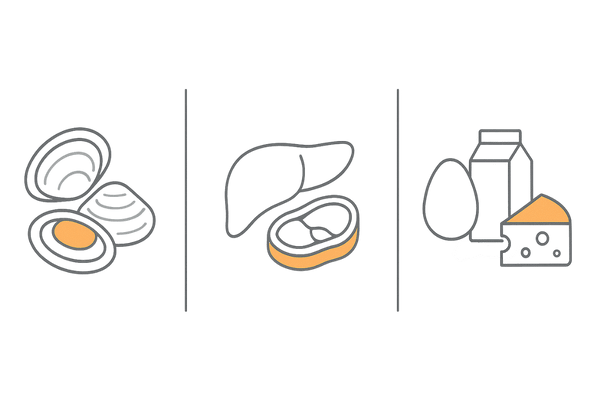

魚介類(特に貝類)

レバーと同様に、魚介類もビタミンB12の優れた供給源です。特に、あさりやしじみ、かき(牡蠣)といった二枚貝には極めて多くのビタミンB12が含まれています。

これらはプランクトンなどを海水ごと取り込む際に、ビタミンB12を合成する細菌も一緒に取り込み、体内に濃縮しているためと考えられています。

また、さんまやいわし、さばなどの青魚にも比較的多く含まれます。

ビタミンB12を多く含む魚介類(可食部100gあたり)

| 食品名 | ビタミンB12含有量(μg) | 特徴 |

|---|---|---|

| しじみ(生) | 約68.4 | 非常に豊富。味噌汁などで効率的に。 |

| あさり(生) | 約59.2 | 酒蒸しやパスタなど用途が広い。 |

| かき(生) | 約23.1 | 亜鉛も豊富で髪に良い。 |

(※含有量は文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」のデータに基づき、目安として記載しています。実際の含有量は個体差や調理法により変動します。)

肉類・卵・乳製品

レバーや貝類ほど突出して多くはありませんが、日常的に摂取しやすい牛肉(特に赤身)、豚肉、鶏肉、そして卵や牛乳、チーズなどの乳製品にもビタミンB12は含まれています。

毎日バランスよくこれらの食品を食べることで、必要なビタミンB12を補うことができます。

肉類・乳製品の含有量(可食部100gあたり)

| 食品名 | ビタミンB12含有量(μg) | 備考 |

|---|---|---|

| 牛もも肉(赤身・生) | 約1.3 | 日常的に摂取しやすい |

| 鶏卵(全卵・生) | 約1.0 | 1個(約50g)で約0.5μg |

| 普通牛乳 | 約0.3 | コップ1杯(200g)で約0.6μg |

(※含有量は文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」のデータに基づき、目安として記載しています。)

植物性食品からの摂取は難しい?

前述の通り、ビタミンB12は基本的に植物性食品には含まれていません。

そのため、肉や魚、卵、乳製品を一切食べない厳格な菜食主義者(ヴィーガン)の方は、ビタミンB12が不足しやすくなるため、注意が必要です。

海苔や一部の発酵食品について

例外的に、海苔(のり)にはビタミンB12が含まれていることが知られています。これは、海苔に付着している微生物がビタミンB12を合成するためと考えられています。

焼き海苔や味付け海苔など、私たちが普段食べる海苔にも含まれています。

また、納豆や味噌などの発酵食品にも微量に含まれることがありますが、これらに含まれるビタミンB12の多くは、人間の体内で利用されにくい「不活性型(アナログ)」である可能性が指摘されており、確実な供給源として頼るのは難しいのが現状です。

植物性食品からB12を補給しようとする場合は、海苔を意識的に食べることが一つの方法となりますが、最も確実なのは動物性食品の摂取です。

1日に必要なビタミンB12の摂取目安量

ビタミンB12が豊富な食品が分かったところで、次に知りたいのは「1日にどれくらい摂取すればよいのか」という目安量です。

白髪予防を意識する上で、適切な摂取量を把握しておくことは大切です。

成人男性の推奨量

厚生労働省が策定している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、ビタミンB12の摂取推奨量が定められています。

推奨量とは、ほとんどの人が必要量を満たすと推定される量のことで、健康維持のための目標となる数値です。

成人(18歳以上)のビタミンB12推奨量(1日あたり)

| 年齢 | 男性(μg/日) | 女性(μg/日) |

|---|---|---|

| 18~74歳 | 2.4 | 2.4 |

| 75歳以上 | 2.4 | 2.4 |

成人男性の場合、1日あたり2.4μg(マイクログラム)が推奨されています。

この2.4μgという量は、例えば、あさり(水煮缶)なら約10g、牛レバーならほんの数g、さんま1尾(約100g)なら約19μg含まれているため、通常の食生活を送っていれば比較的達成しやすい数値です。

ただし、これはあくまで健康維持のための最低ラインに近い目標値です。

過剰摂取のリスクは?

ビタミンB12は水溶性ビタミンです。水溶性ビタミンは、体内に蓄積されにくく、余剰分は尿として排出される特性があります。

そのため、食品からの摂取で過剰症が起こることはほとんどないと考えられています。

サプリメントなどで非常に大量に摂取した場合でも、健康障害が起きたという報告は稀であり、「日本人の食事摂取基準」においても、過剰摂取による健康障害のリスクが低いことから「耐容上限量(これ以上摂るとリスクが高まる量)」は設定されていません。

とはいえ、どんな栄養素もサプリメントで極端に多く摂ることは推奨されません。バランスが重要です。

不足しやすい人の特徴

通常の食生活を送る多くの日本人にとって、ビタミンB12が極端に不足することは稀です。しかし、以下のような特定の条件に当てはまる人は、不足するリスクが高まるため注意が必要です。

- 厳格な菜食主義者(ヴィーガン)

- 高齢者

菜食主義者(ヴィーガン)

前述の通り、ビタミンB12はほぼ動物性食品にしか含まれません。

そのため、肉、魚、卵、乳製品を一切摂取しないヴィーガンの食生活を長期間続けていると、体内の貯蔵量が枯渇し、不足する可能性が高くなります。

この場合は、ビタミンB12が添加された食品(シリアルなど)や、サプリメントからの摂取を検討することが強く推奨されます。

高齢者や胃腸の機能が低下している人

ビタミンB12の吸収は少し複雑です。食品中のビタミンB12は、まず胃酸によってタンパク質から切り離されます。

その後、胃から分泌される「内因子(ないいんし)」という物質と結合し、小腸の末端で吸収されます。

加齢に伴い胃酸の分泌が減少したり、胃の粘膜が萎縮したりすると、この内因子の分泌も低下します。その結果、食品からビタミンB12を摂取していても、うまく吸収できずに不足状態になることがあります。

胃の手術を受けたことがある人も同様に注意が必要です。

食品(食べ物)から効率よく摂取するコツ

ビタミンB12を多く含む食品をただ食べるだけでなく、その栄養素をできるだけ失わずに、体内で効率よく吸収するための「コツ」があります。

調理法や食べ合わせを少し工夫するだけで、摂取効率は変わってきます。

ビタミンB12は水溶性

ビタミンB12は水に溶けやすい「水溶性ビタミン」の仲間です。この性質を理解しておくことが、調理のポイントになります。

水に溶けやすいため、食材を長時間水にさらしたり、煮汁を捨ててしまったりすると、せっかくのビタミンB12が流れ出てしまいます。

調理法による損失を抑える

ビタミンB12は熱には比較的安定していますが、調理法によっては損失が出ます。特に「煮る」調理法では、水に溶け出す量が多くなる傾向があります。

煮る・焼く・蒸す

例えば、しじみやあさりを調理する場合、味噌汁やスープ、酒蒸しなど、煮汁ごと食べられる料理にするのが最も効率的です。

煮汁に溶け出したビタミンB12も逃さず摂取できます。レバーや肉、魚を調理する場合は、「焼く」「炒める」「蒸す」といった調理法は、水に溶け出す損失が比較的少ないとされています。

ただし、長時間加熱しすぎると栄養素が壊れる可能性もあるため、加熱は適度な時間で行うのがよいでしょう。

吸収を助ける栄養素(葉酸など)

ビタミンB12は単体で働くのではなく、他の栄養素と協力して機能することが多いです。特に同じビタミンB群である「葉酸」とは、赤血球を作る上で密接に関係しています。

どちらかが不足しても貧血の原因となります。葉酸は、野菜(特にほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜)や豆類、レバーに多く含まれています。

ビタミンB12が豊富な動物性食品と、葉酸が豊富な野菜をバランスよく組み合わせることが、血液の健康維持、ひいては頭皮への栄養供給にとって重要です。

胃酸の役割と吸収

ビタミンB12の吸収には胃酸と「内因子」が重要であることは先に述べました。胃の健康を保つことも、ビタミンB12の吸収効率を高めるためには大切です。

暴飲暴食を避け、よく噛んで食べることは、胃酸の分泌を促し、消化吸収を助ける基本となります。

また、高齢者や胃腸が弱いと感じる人は、一度に大量に食べるよりも、消化しやすい調理法(煮る、蒸すなど)を選び、こまめに栄養補給することを心がけるとよいでしょう。

サプリメントでの効果的な摂り方

日々の食事からバランスよく栄養を摂ることが基本ですが、忙しい現代の食生活では、毎日完璧な食事を続けるのが難しい場合もあります。

特にビタミンB12が不足しやすい条件(菜食主義、高齢、胃腸の不調など)に当てはまる場合、サプリメントの活用も有効な選択肢となります。

サプリメントが必要なケース

まず、健康でバランスの取れた食生活を送っている若い男性であれば、ビタミンB12のサプリメントを積極的に摂る必要性は低いかもしれません。

しかし、以下のような場合は、サプリメントでの補給を検討する価値があります。

- 菜食主義(ヴィーガン)で動物性食品を全く摂らない人

- 加齢により食が細くなったり、胃腸の機能が低下したりしている人

- 胃の切除手術を受けた人

- 白髪が急に増え、食生活の偏り(特に動物性食品の不足)が気になる人

ビタミンB12サプリの種類

サプリメントとして利用されるビタミンB12には、主に「シアノコバラミン」と「メチルコバラミン」の2種類があります。これらの違いを理解しておくと、製品選びの参考になります。

シアノコバラミンとメチルコバラミン

「シアノコバラミン」は、化学的に安定しており、サプリメントや医薬品として最も一般的に使われている形態です。

体内に入ると、活性型である「メチルコバラミン」や「アデノシルコバラミン」に変換されて利用されます。安価で安定性が高いのがメリットです。

一方、「メチルコバラミン」は、最初から活性型(補酵素型)となっている形態です。体内で変換される必要がなく、そのまま利用されやすいとされています。

特に神経機能の維持において重要な役割を果たすとされ、末梢神経障害の治療薬として使われることもあります。

白髪との直接的な優劣は明確ではありませんが、吸収や体内での利用効率を重視する場合には、メチルコバラミン(活性型)を選択する人もいます。

効果的な摂取タイミング

サプリメントはいつ飲んでも同じ、というわけではありません。栄養素の特性によって、吸収されやすいタイミングがあります。

食後が基本

ビタミンB12に限らず、多くのビタミン・ミネラルのサプリメントは、食後に摂取するのが基本とされています。食事と一緒に摂ることで、他の栄養素と共に消化・吸収のサイクルに乗りやすくなります。

特にビタミンB12の吸収に必要な胃酸や内因子は、食事によって分泌が促進されます。そのため、胃が活発に動いている食後(できれば30分以内)に水やぬるま湯で飲むのが効率的です。

空腹時摂取の注意点

空腹時にサプリメントを摂取すると、胃酸の分泌が十分でないために吸収効率が落ちる可能性があります。また、人によっては胃に不快感を覚えることもあります。

特に胃腸が弱い人は、空腹時の摂取は避けた方が賢明です。

選び方のポイント

店頭やオンラインには多種多様なビタミンB12サプリがあります。どれを選べばよいか迷った際の、いくつかのチェックポイントを紹介します。

含有量と他の配合成分(ビタミンB群)

まず含有量を確認します。1日の推奨量(2.4μg)を大きく超える量(例:100μg~1000μgなど)が含まれている製品が多いですが、水溶性ビタミンのため、基本的には問題ないとされています。

ただし、過剰に摂取しても吸収される量には限りがあります。 もう一つの重要なポイントは、他の「ビタミンB群」が一緒に配合されているかです。

ビタミンB群(B1、B2、B6、B12、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)は、お互いに協力し合って体内で働きます。

B12だけを単体で大量に摂るよりも、B群としてバランスよく摂取する方が、エネルギー代謝や皮膚・粘膜の健康維持など、体全体の健康サポートにつながります。

白髪対策としても、B12単体ではなく「ビタミンB群コンプレックス」として摂取することをおすすめします。

ビタミンB12以外の白髪予防に必要な栄養素

ここまでビタミンB12の重要性に焦点を当ててきましたが、健康な黒髪を維持するためには、当然ながらビタミンB12だけでは十分ではありません。髪は「栄養の集大成」とも言えます。

白髪予防の観点から、ビタミンB12と合わせて摂取したい他の重要な栄養素についても確認しておきましょう。

タンパク質(アミノ酸)

髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。タンパク質が不足すれば、髪の毛そのものが細くなったり、弱くなったりします。

十分なタンパク質を摂取することは、丈夫な髪の土台作りになります。

メラニンの原料

さらに重要なのが、髪の色素であるメラニンの原料です。メラニンは「チロシン」というアミノ酸(タンパク質の構成要素)から作られます。

良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)をしっかり摂り、チロシンを補給することが、メラニン生成の第一歩となります。

ミネラル(亜鉛・銅)

ミネラル類も、髪の健康や色素生成に深く関わっています。特に「亜鉛(あえん)」と「銅(どう)」は重要です。

色素生成を助ける酵素に必要

亜鉛は、髪の主成分であるケラチンの合成を助けます。不足すると、髪の成長自体が妨げられる可能性があります。 銅は、メラニンを生成する際に働く酵素「チロシナーゼ」の活性に必要です。

チロシンからメラニンを作る工場(メラノサイト)の機械を動かすために、銅が必要だとイメージすると分かりやすいでしょう。

白髪予防に関連する主なミネラル

| ミネラル | 主な役割 | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成サポート | かき(牡蠣)、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |

| 銅 | チロシナーゼの活性化(メラニン生成) | レバー、かき(牡蠣)、ナッツ類、ココア |

ビタミンB12が豊富なレバーや牡蠣には、これらのミネラルも同時に含まれていることが多く、非常に効率的な食材と言えます。

ビタミンCとビタミンE

これらのビタミンは、強力な抗酸化作用を持つことで知られています。体内で発生する「活性酸素」は、細胞を酸化させ(サビつかせ)、老化を促進する原因の一つです。

活性酸素が頭皮や毛根の細胞(メラノサイトや毛母細胞)を攻撃すると、その機能が低下し、白髪や薄毛につながると考えられています。

ビタミンC(野菜、果物)やビタミンE(ナッツ類、植物油)を摂取することは、これらの細胞を活性酸素から守り、頭皮環境を健やかに保つために役立ちます。

チロシン

前述の通り、メラニンの直接の原料となるアミノ酸です。チロシンは体内で必須アミノ酸(フェニルアラニン)からも合成されますが、食品から直接摂取することもできます。

チーズや納豆、大豆製品、ナッツ類、バナナなどに比較的多く含まれています。タンパク質をしっかり摂れていれば大きく不足することは稀ですが、メラニンの材料補給として意識するのもよいでしょう。

よくある質問

最後に、ビタミンB12と白髪予防に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

- ビタミンB12を摂れば白髪は黒髪に戻りますか?

-

すでに白髪になってしまった髪が、ビタミンB12を摂取したことによって再び黒髪に戻る可能性は、残念ながら低いと考えられます。

髪の毛は一度生えてしまうと、その色が途中で変わることはありません。また、メラノサイトが完全に機能を停止したり、消失してしまったりした毛根から、再び黒髪を生やすのは非常に困難です。

ただし、ビタミンB12の不足が原因で一時的にメラニンの生成が低下していた場合、栄養状態が改善されることで、新しく生えてくる髪が黒髪になる(白髪の進行が抑制される)可能性はあります。

ビタミンB12の摂取は、「今ある白髪を治す」というよりは、「これからの白髪を予防する」「健康な髪を育む環境を整える」という目的で捉えるのが適切です。

- 効果はどれくらいで実感できますか?

-

栄養状態の改善による体への影響は、非常にゆっくりと現れます。特に髪の毛は、生えてから目に見える長さになるまでに時間がかかります(髪は1ヶ月に約1cmしか伸びません)。

もしビタミンB12の不足が白髪の一因であったとしても、サプリメントや食事改善を始めてからすぐに白髪が減る、といった劇的な変化を実感することは難しいでしょう。

頭皮環境や体内の栄養状態が整い、それが新しく生えてくる髪に影響を与えるまでには、最低でも3ヶ月から半年、あるいはそれ以上の期間が必要です。

白髪予防は、短期的な対策ではなく、長期的な体質改善、健康維持の一環として捉え、気長に続けることが重要です。

- 育毛剤との併用は問題ありませんか?

-

ビタミンB12の摂取(食事やサプリメント)と、市販されている外用の育毛剤(頭皮に塗布するタイプ)を併用することに、基本的に問題はありません。

ビタミンB12は体の中から栄養を補給し、頭皮環境や色素生成の土台を整える「インナーケア」です。一方、育毛剤は頭皮の血行を促進したり、毛根に直接働きかけたりする「アウターケア」です。

白髪と薄毛の両方が気になる男性にとっては、体の内外からアプローチすることは、むしろ総合的なヘアケアとして理にかなっています。

ただし、何らかの治療を受けている場合や、使用する育毛剤に特別な注意書きがある場合は、念のため医師や薬剤師にご相談ください。

- ビタミンB12が不足しているか調べる方法はありますか?

-

ビタミンB12が体内で不足しているかどうかを正確に知るには、医療機関で血液検査を受ける必要があります。

血液中のビタミンB12濃度や、関連する項目(ホモシステイン濃度、MCV(平均赤血球容積)など)を調べることで、不足の有無や貧血の状態を把握できます。

「最近、急激に白髪が増えた」「極端な偏食をしている」「以前に胃の手術を受けた」「手足にしびれを感じる」など、明らかな不足が疑われる症状や背景がある場合は、一度内科などで相談してみるのもよいでしょう。

育毛に良い悩み別の食事に戻る

Reference

LENOX-PRINCE, T., et al. Gray Hair And Haematology: A Union of Deficiency. African Journal of Laboratory Haematology and Transfusion Science, 2024, 3.3: 241-253.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

YALE, Katerina; JUHASZ, Margit; ATANASKOVA MESINKOVSKA, Natasha. Medication-induced repigmentation of gray hair: a systematic review. Skin Appendage Disorders, 2020, 6.1: 1-10.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.

FARAH, HUSNI S., et al. The association between the levels of Ferritin, TSH, Zinc, Hb, vitamin B12, vitamin D and the hair loss among different age groups of women: A retrospective study. International J Pharmaceut Res, 2021, 13: 143-8.

FROST, Douglas V. The relation of nutritional deficiencies to graying. Physiological Reviews, 1948, 28.3: 368-382.

MAHENDIRATTA, Saniya, et al. Premature graying of hair: Risk factors, co‐morbid conditions, pharmacotherapy and reversal—A systematic review and meta‐analysis. Dermatologic Therapy, 2020, 33.6: e13990.

DAULATABAD, Deepashree, et al. Prospective analytical controlled study evaluating serum biotin, vitamin b12, and folic acid in patients with premature canities. International journal of trichology, 2017, 9.1: 19-24.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.