最近、髪が細くなった、ハリやコシがなくなったと感じていませんか。その原因はもしかしたら「タンパク質不足」かもしれません。

髪の主成分はタンパク質であり、その不足は髪の健康に直接影響します。

この記事ではタンパク質と髪の密接な関係から不足がもたらす影響、効果的な食事法、そして賢いサプリメントの選び方までを専門的に解説します。

あなたの髪の悩みを根本から見直すための知識をお届けします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜタンパク質が髪の健康に重要なのか

私たちの体を作る上で基本となる栄養素、タンパク質。筋肉や内臓、肌、そして髪に至るまで、あらゆる組織の主成分です。

特に髪の健康を考える上でタンパク質の役割を正しく理解することは、効果的な薄毛対策の基礎となります。

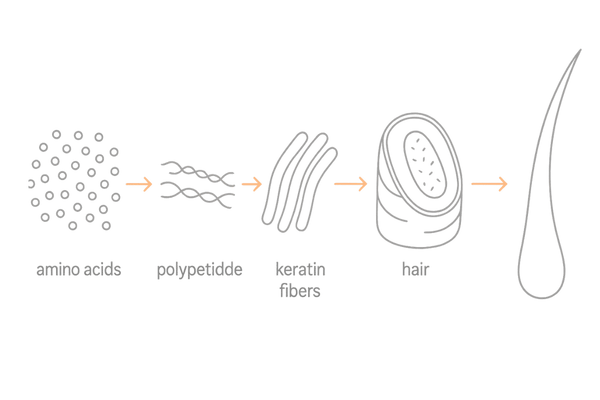

髪の約99%はケラチンというタンパク質

髪の毛の構造を詳しく見ると、その大部分(約99%)が「ケラチン」というタンパク質で構成されていることがわかります。

キューティクル、コルテックス、メデュラといった髪の各部位も、すべてこのケラチンが基本となっています。

つまり、良質なケラチンを絶えず生成することが、強くしなやかな髪を育むための絶対条件なのです。

ケラチンサプリについて詳しく見る

ケラチンサプリの効果と副作用の実態

ケラチンを構成する18種類のアミノ酸

ケラチンは18種類のアミノ酸が結合して作られる複雑なタンパク質です。特にシスチン、グルタミン酸、ロイシンなどが多く含まれます。

これらのアミノ酸は体内で合成できない必須アミノ酸と、体内で合成できる非必須アミノ酸に分かれます。

バランス良くすべてのアミノ酸を摂取することが、質の良いケラチンを作る鍵となります。

ケラチンを構成する主なアミノ酸

| アミノ酸の種類 | 主な特徴 | 髪への役割 |

|---|---|---|

| シスチン | 含硫アミノ酸(メチオニンから合成) | 髪の強度や弾力を保つS-S結合を形成 |

| グルタミン酸 | 非必須アミノ酸 | 髪の保湿やダメージ補修に関与 |

| ロイシン | 必須アミノ酸(BCAA) | タンパク質の合成を促進し、髪の成長をサポート |

タンパク質不足が引き起こす髪質の変化

食事から摂取するタンパク質が不足すると、体は新しいケラチンを十分に作れなくなります。その結果、新しく生えてくる髪は栄養不足で細く、弱々しくなってしまいます。

また、髪の強度も低下するため、切れ毛や枝毛が増える原因にもなります。

髪全体のボリュームが減り、ハリやコシが失われたと感じる場合、タンパク質不足が背景にある可能性を考える必要があります。

髪は「命の優先順位」が低い

体内に取り込まれたタンパク質は生命維持に重要な心臓や脳などの臓器から優先的に使われます。髪や爪は、生命活動への直接的な影響が少ないため、栄養素の供給順位が低く設定されています。

このため、タンパク質が少しでも不足すると、その影響が真っ先に現れやすいのが髪なのです。髪は健康のバロメーターとも言われるのは、このためです。

タンパク質と抜け毛について詳しく見る

タンパク質と抜け毛の深い関係|食事による改善法

タンパク質不足のサインとセルフチェック

自分では十分に食事を摂っているつもりでも、実はタンパク質が不足している「隠れ栄養失調」の状態にある人は少なくありません。

髪のトラブルだけでなく、体に現れる様々なサインに気づくことが早期対策につながります。

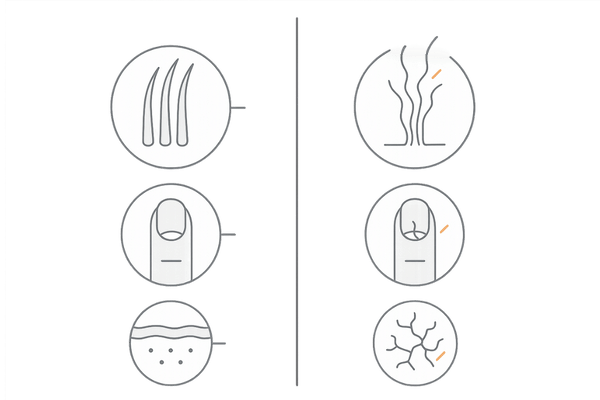

髪以外に現れる身体のサイン

タンパク質不足の影響は髪以外にも現れます。例えば爪がもろくなる、肌のハリが失われる、筋肉が落ちて疲れやすくなる、といった症状です。

また、タンパク質は免疫細胞の材料でもあるため、不足すると風邪をひきやすくなるなど免疫力の低下を感じることもあります。

- 爪が割れやすい、二枚爪になる

- 肌の乾燥やたるみが気になる

- 集中力や思考力が低下する

- 傷の治りが遅い

食生活から考える不足のリスク

特に注意が必要なのは朝食を抜く習慣がある方、食事をパンや麺類だけで済ませがちな方、そして過度な食事制限によるダイエットをしている方です。

これらの食生活は炭水化物に偏りやすく、タンパク質の摂取量が不足する典型的なパターンです。

意識してタンパク質を食事に取り入れなければ、知らず知らずのうちに不足状態に陥ってしまいます。

タンパク質不足に陥りやすい食生活

| 食生活のパターン | 不足しやすい理由 |

|---|---|

| 朝食抜き、欠食が多い | 1日の総摂取量が減少しやすい |

| 炭水化物中心の食事 | 肉・魚・卵・大豆製品の摂取が少ない |

| 極端なダイエット | カロリーと共にタンパク質も制限してしまう |

簡単なセルフチェック項目

ご自身の状態を客観的に把握するために以下の項目をチェックしてみましょう。複数当てはまる場合はタンパク質が不足している可能性があります。

タンパク質不足のセルフチェックリスト

| チェック項目 | はい / いいえ |

|---|---|

| 最近、髪にハリやコシがなくなったと感じる | |

| 肉や魚を食べる機会が週に2〜3回以下だ | |

| 食事を菓子パンやおにぎりだけで済ませることがある | |

| 風邪をひきやすく、治りにくい |

髪に良いタンパク質を食事から摂る方法

タンパク質不足を解消するための基本はやはり日々の食事です。ただやみくもに食べるのではなく、質とバランスを意識することが、髪の健康へとつながります。

ここでは、効果的なタンパク質の摂取方法について解説します。

動物性タンパク質と植物性タンパク質

タンパク質には肉や魚、卵などに含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品や穀物に含まれる「植物性タンパク質」があります。

動物性タンパク質は必須アミノ酸をバランス良く含んでいますが、脂質も多くなりがちです。植物性タンパク質は脂質が少なくヘルシーですが、一部のアミノ酸が不足しがちです。

両方をバランス良く摂ることが理想的です。

タンパク質を多く含む食品

日々の食事に積極的に取り入れたい、タンパク質が豊富な食品を覚えておきましょう。

毎食、手のひらサイズのタンパク質源を1つ加えることを意識すると、必要量を確保しやすくなります。

主なタンパク質源となる食品

| 食品カテゴリ | 具体的な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、牛赤身肉、豚ヒレ肉 | 高タンパク・低脂質の部位を選ぶのがコツ |

| 魚介類 | 鮭、アジ、サバ、エビ、イカ | 良質な脂質(EPA・DHA)も同時に摂取可能 |

| 卵・乳製品 | 鶏卵、牛乳、ヨーグルト、チーズ | 完全栄養食品と呼ばれるほど栄養バランスが良い |

| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳 | イソフラボンなど独自の栄養素も含む |

吸収を高めるビタミン・ミネラルの役割

摂取したタンパク質を体内で効率よく利用するためにはビタミンやミネラルの助けが必要です。

特にビタミンB6はアミノ酸の代謝に、ビタミンCはケラチンの生成過程で重要なコラーゲンの合成を助けます。また、亜鉛はタンパク質の再合成をサポートします。

これらの栄養素を一緒に摂ることでタンパク質の効果を最大限に引き出せます。

1日に必要なタンパク質の摂取量

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、成人男性のタンパク質推奨量は1日65g、成人女性は50gとされています。

ただし、これはあくまで目安であり、年齢や活動量によって必要な量は変わります。

一般的には、体重1kgあたり1.0g〜1.2gのタンパク質が必要と考えると良いでしょう。

プロテイン・サプリメントで補う際の知識

食事だけで十分なタンパク質を摂取するのが難しい場合、プロテインやアミノ酸サプリメントは有効な選択肢です。しかし種類が多く、どれを選べば良いか迷う方も多いでしょう。

ここでは髪のためにサプリメントを選ぶ際のポイントを解説します。

プロテインの種類と特徴

市販のプロテインは原料によって主に3つのタイプに分けられます。それぞれ吸収速度や特徴が異なるため、目的に合わせて選ぶことが大切です。

プロテインの種類別特徴

| 種類 | 原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収が速く、BCAAが豊富。トレーニング後などに適する。 |

| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収が緩やかで腹持ちが良い。就寝前などに適する。 |

| ソイプロテイン | 大豆 | 植物性でヘルシー。イソフラボンを含む。 |

髪のためならアミノ酸スコアに注目

タンパク質の質を評価する指標に「アミノ酸スコア」があります。これは食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを示す数値で、100に近いほど良質なタンパク質とされます。

肉や魚、卵、大豆、牛乳などはスコア100の優秀な食品です。プロテイン製品を選ぶ際も、このアミノ酸スコアが高いものを選ぶことが効率的な栄養補給につながります。

サプリメント選びで確認すべきポイント

髪のためにサプリメントを選ぶなら、タンパク質以外に配合されている成分にも注目しましょう。

ケラチンの生成を助けるビタミン(特にビオチンやビタミンB群)やミネラル(特に亜鉛や鉄)が一緒に配合されている製品は、より髪の健康をサポートする効果が期待できます。

ビオチンと亜鉛について詳しく見る

ビオチンと亜鉛の組み合わせによる育毛効果とは

過剰摂取がもたらす身体への負担

タンパク質は重要ですが、摂りすぎは禁物です。過剰に摂取したタンパク質は体内で分解される際に肝臓や腎臓に負担をかける可能性があります。

特にすでに肝機能や腎機能に問題がある方は注意が必要です。

サプリメントを利用する際は製品に記載されている摂取目安量を守り、食事とのバランスを考えることが重要です。

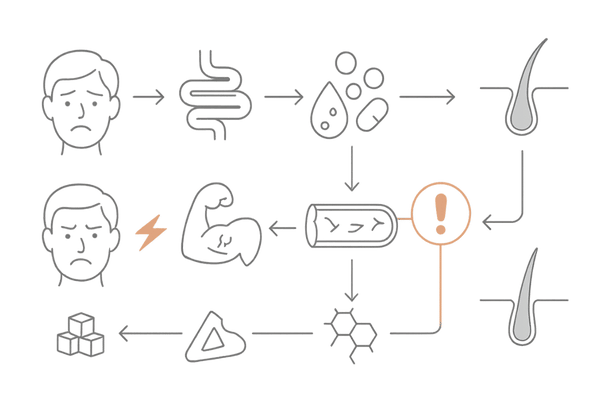

「食べているのに足りない」隠れタンパク質不足の罠

「毎日肉も魚も意識して食べている。それなのに髪に元気がないのはなぜだろう?」そう感じているなら、あなたは「隠れタンパク質不足」に陥っているのかもしれません。

これは摂取量そのものではなく、体内の別の問題によって栄養が有効活用できていない状態です。

当院では、この見過ごされがちな点にも着目しています。

胃腸機能の低下と吸収率の問題

食べたタンパク質は胃酸や消化酵素によってアミノ酸に分解され、小腸で吸収されます。

しかし、加齢やストレス、不規則な生活などで胃腸の働きが低下していると、タンパク質を十分に分解・吸収できません。

いくら高価なプロテインを飲んでも消化吸収する力が弱ければ、その多くは体外に排出されてしまいます。

お腹が張りやすい、胃がもたれやすいといった方はこの可能性を疑う必要があります。

ストレスがタンパク質の需要を高める

精神的なストレスを感じると、体はそれに対抗するために「コルチゾール」というホルモンを分泌します。このコルチゾールは筋肉などのタンパク質を分解してエネルギーを作り出す働きを持っています。

つまり慢性的なストレス状態にある人は、安静にしている人よりも多くのタンパク質を消耗しているのです。

仕事や人間関係で強いストレスを抱えている方は通常以上にタンパク質を補給する必要があります。

隠れタンパク質不足の要因

| 要因 | 解説 |

|---|---|

| 消化・吸収能力の低下 | 胃腸が弱く、食べたものを栄養として取り込めない状態 |

| 慢性的なストレス | ストレス対抗ホルモンのためにタンパク質が大量に消費される |

| 糖質過多の食生活 | 血糖値の乱高下が体内のタンパク質(コラーゲン等)を劣化させる |

糖質中心の食生活が招く負のスパイラル

パンや白米、甘いものなど糖質の多い食事は血糖値を急上昇させます。この状態が繰り返されると、「糖化」という現象が体内で進みます。

糖化とは、余分な糖が体内のタンパク質と結びついて、その機能を劣化させてしまうこと。この現象は肌のコラーゲンだけでなく、髪のケラチンタンパク質にも起こり、髪のハリやツヤを失う原因となります。

良質なタンパク質を摂ると同時に、過剰な糖質を控えることも髪のためには重要です。

なぜクリニックでの栄養指導が有効なのか

自分の体の状態を客観的に知ることは困難です。クリニックでは血液検査などを用いて、あなたの栄養状態や消化吸収能力を詳細に分析します。

その上で本当にあなたに足りない栄養素は何か、それをどう補うべきかを専門的な観点からアドバイスします。

ただ「タンパク質を摂りましょう」で終わらない、一人ひとりの体質に合わせた栄養指導こそが、隠れた問題を解決する鍵なのです。

タンパク質とAGA治療薬の関係

薄毛治療というと、ミノキシジルやフィナステリドといった治療薬を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかしこれらの薬の効果を最大限に引き出すためには、栄養状態という「土台」がしっかりしていることが前提となります。

栄養は治療薬の効果を高める土台

家を建てる際に土台がしっかりしていないと頑丈な家が建たないのと同じで、髪の毛も栄養という土台がなければ薬を使っても十分に成長できません。

治療薬が髪の成長を促す「アクセル」だとしたら、タンパク質などの栄養素は車を動かすための「ガソリン」です。ガソリンがなければ、いくらアクセルを踏んでも車は走りません。

ミノキシジルとタンパク質の相乗効果

発毛を促すミノキシジルは毛母細胞を活性化させ、髪を作る指令を出します。しかし、指令が出ても髪の材料であるタンパク質(ケラチン)が不足していれば、太く健康な髪は作られません。

ミノキシジル治療中に十分なタンパク質を供給することで、その発毛効果をより高めることが期待できます。

フィナステリドは栄養不足を解決しない

AGAの進行を抑えるフィナステリドは脱毛の原因となるDHTの生成を抑制する薬です。これは「守り」の治療であり、抜け毛を減らす効果はありますが、髪の材料そのものを補給するわけではありません。

栄養不足が原因で髪が細くなっている場合、フィナステリドだけでは髪質の改善は限定的です。栄養改善と組み合わせることが重要です。

クリニックで行う栄養面からのアプローチ

自己流の栄養改善には限界があります。専門のクリニックでは医学的な知見に基づき、より的確で効果的な栄養アプローチを提供します。

薄毛の原因を多角的に分析し、治療と栄養の両面からサポートします。

専門医による栄養状態の評価

まずは詳細な問診と診察を行い、あなたの食生活や生活習慣、体質などを把握します。

見た目の髪の状態だけでなく、タンパク質不足を示唆する身体的なサインがないかなども含めて総合的に評価します。

血液検査でわかる栄養の偏り

クリニックでは血液検査によって栄養状態を客観的かつ詳細に分析できます。

血中の総タンパクやアルブミンの数値からタンパク質の充足度を、フェリチン(貯蔵鉄)の数値から鉄欠乏の有無を、各種ビタミンやミネラルの数値を調べることで、あなたに本当に足りない栄養素を特定します。

血液検査で評価する主な栄養項目

| 検査項目 | わかること | 髪との関係 |

|---|---|---|

| 総タンパク・アルブミン | 体内のタンパク質充足度 | 低いと髪の材料不足を示唆 |

| フェリチン(貯蔵鉄) | 隠れ鉄欠乏の有無 | 鉄不足は抜け毛や髪の菲薄化の原因となる |

| 亜鉛 | 亜鉛の充足度 | 亜鉛はケラチンの合成に必要 |

個々に合わせた食事指導とサプリメント処方

検査結果に基づいて、一人ひとりの栄養状態に合わせた具体的な食事指導を行います。

また、食事だけでは改善が難しい場合には医療機関専売の高品質なサプリメントやプロテインを処方することもあります。

また、ノコギリヤシのような育毛効果の期待できるサプリメントを提案するケースもあります。市販品との違いを説明し、効果的な摂取方法をアドバイスしてもらえます。

ノコギリヤシについて詳しく見る

ノコギリヤシサプリメントのAGA治療における効果

よくある質問

タンパク質やサプリメントに関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。疑問を解消し、安心して日々のケアに取り組んでください。

- プロテインを飲めば髪は生えますか?

-

プロテインを飲むだけで、AGAなどが原因の薄毛が改善し、髪が生えてくるわけではありません。

プロテインはあくまで髪の材料となるタンパク質を補給するものであり、発毛効果が認められた医薬品ではありません。

しかし、タンパク質不足が原因で髪が細くなっている場合には髪質を改善し、ハリやコシのある健康な髪を育てる助けになります。

- アミノ酸サプリとプロテインはどちらが良いですか?

-

プロテインはタンパク質そのものであり、体内でアミノ酸に分解されてから吸収されます。

一方、アミノ酸サプリはすでに分解された状態なので、吸収が速いのが特徴です。

全体的なタンパク質不足を補うならプロテインが特定のタイミング(運動後など)ですばやく補給したいならアミノ酸サプリが適しています。

髪のためには、まずは土台となるタンパク質をプロテインや食事でしっかり摂ることが基本です。

- サプリメントはいつ飲むのが効果的ですか?

-

目的によって異なりますが、一般的にプロテインはトレーニング後や就寝前、または食事と一緒に摂ると効果的です。

特に就寝中は成長ホルモンが分泌されるため、その材料としてタンパク質を補給するのは理にかなっています。

ただし、最も重要なのは継続することです。ご自身のライフスタイルに合わせて続けやすいタイミングを見つけるのが良いでしょう。

- タンパク質を摂りすぎるとハゲるというのは本当ですか?

-

これは誤解です。

タンパク質の摂取が直接的な脱毛の原因になるという科学的根拠はありません。むしろ、不足することの方が髪にとって大きな問題です。

ただし前述の通り、極端な過剰摂取は肝臓や腎臓に負担をかける可能性があります。バランスの取れた食事を基本とし、サプリメントは適量を守って利用することが大切です。

以上

髪に良い食事・サプリメントの記事

参考文献

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

GASMI, Amin, et al. Natural compounds used for treating hair loss. Current Pharmaceutical Design, 2023, 29.16: 1231-1244.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutr Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.