最近、髪にハリやコシがなくなってきた、抜け毛が増えたと感じていませんか。

その悩み、もしかしたら日々の食事における「たんぱく質」の不足が関係しているかもしれません。髪の毛の約99%はケラチンというたんぱく質でできており、たんぱく質はまさに髪の生命線です。

この記事では、なぜたんぱく質が髪と頭皮の健康に重要なのか、その基本的な関係性から、効率的な摂取方法、そしてAGA治療との関連性までを詳しく解説します。

食生活を見直すことが健やかな髪を取り戻すための重要な第一歩です。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の主成分「ケラチン」とたんぱく質の深い関係

髪の健康を語る上で、その主成分である「ケラチン」と、その原料となる「たんぱく質」の理解は欠かせません。

この二つの関係性を知ることが、薄毛ケアの基本となります。

髪の99%はたんぱく質でできている

私たちの髪の毛は、そのほとんどがケラチンという種類のたんぱく質から構成されています。爪や皮膚の角質層も同じケラチンからできています。

つまり、食事から摂取するたんぱく質が不足すれば髪の原料が足りなくなり、髪が細くなったり弱くなったり、ツヤが失われたりする直接的な原因となります。

ケラチンを構成する18種類のアミノ酸

たんぱく質は20種類のアミノ酸が結合して作られています。そのうち、髪のケラチンを構成しているのは18種類のアミノ酸です。

特にシスチンという含硫アミノ酸が豊富なのが特徴で、このシスチンが髪の強度や硬さを作り出しています。

バランスの取れた食事で、これらのアミノ酸をまんべんなく摂取することが大切です。

髪のケラチンに含まれる主なアミノ酸

| アミノ酸の種類 | 特徴 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| シスチン | 髪の強度としなやかさを作る | 肉類、魚介類、大豆製品 |

| メチオニン | シスチンの元となる必須アミノ酸 | 鶏肉、牛乳、ほうれん草 |

| グルタミン酸 | 髪の水分保持に関わる | 昆布、チーズ、トマト |

たんぱく質不足が招く髪のトラブル

体内でたんぱく質が不足すると、生命維持に直接関係のない髪の毛への供給は後回しにされます。

その結果、新しい髪が作られにくくなったり、今ある髪が栄養不足で細く弱々しくなったりします。これが薄毛や抜け毛、髪のパサつきといったトラブルにつながるのです。

なぜたんぱく質が不足するのか 現代人の食生活の落とし穴

「普通に食事をしているから、たんぱく質は足りているはず」と思っている方も多いかもしれません。

しかし、現代人のライフスタイルには知らず知らずのうちにたんぱく質不足に陥る落とし穴が潜んでいます。

過度なダイエットによる摂取量不足

体重を減らすために、食事量全体を極端に減らすダイエットは、たんぱく質の摂取量も大幅に減少させます。

特に特定の食品だけを食べるような偏ったダイエットはアミノ酸バランスを崩し、髪へのダメージが大きくなります。

偏った食事とアミノ酸スコア

忙しいからと、おにぎりやパン、麺類だけで食事を済ませていませんか。炭水化物に偏った食事では、たんぱく質が絶対的に不足します。

また、食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを示す「アミノ酸スコア」が低い食品ばかり食べていると、たんぱく質を摂っているつもりでも体内で有効に活用されません。

アミノ酸スコアの高い食品例

| 食品カテゴリー | 主な食品 | スコア |

|---|---|---|

| 肉類 | 鶏肉、豚肉、牛肉 | 100 |

| 魚介類 | アジ、サケ、マグロ | 100 |

| 大豆製品 | 豆腐、納豆 | 100 |

加齢による消化・吸収能力の低下

年齢を重ねると胃酸の分泌量が減ったり、腸の働きが弱まったりして、食べたものを消化・吸収する能力が低下してきます。

若い頃と同じ量を食べていても体内に取り込めるたんぱく質の量が減ってしまうため、意識的に摂取量を増やす必要があります。

たんぱく質だけでは不十分 髪を育てるチームプレー

健康な髪を育てるためには主役であるたんぱく質だけでなく、その働きをサポートする栄養素も同時に摂取することが重要です。

これらの栄養素が連携することで、初めて食べたものが髪になります。

亜鉛 たんぱく質の合成を助けるパートナー

亜鉛は食事から摂ったアミノ酸をケラチンたんぱく質に再合成する際に不可欠なミネラルです。いくらたんぱく質を摂取しても、亜鉛が不足していると髪を作ることができません。

亜鉛は体内で作ることができず、汗などでも失われやすいため、意識して摂取する必要があります。

- たんぱく質:髪の材料

- 亜鉛:材料を髪に組み立てる大工

- ビタミン類:大工の仕事を円滑にする道具

ビタミンB群 代謝をサポートする縁の下の力持ち

特にビタミンB6はアミノ酸の代謝を助ける働きがあり、健康な髪と頭皮の維持に重要です。また、ビタミンB2は皮脂の分泌をコントロールし、頭皮環境を正常に保つ役割を担います。

これらのビタミンB群が不足すると、頭皮トラブルや髪の成長不良につながることがあります。

髪の健康を支える主な栄養素

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | たんぱく質の合成 | 牡蠣、レバー、赤身肉 |

| ビタミンB6 | アミノ酸の代謝 | マグロ、カツオ、バナナ |

| ビタミンC | 頭皮のコラーゲン生成 | ピーマン、ブロッコリー、柑橘類 |

ビタミンC 頭皮の健康と血行

ビタミンCは頭皮の血管や組織を丈夫にするコラーゲンの生成に必要です。健康な頭皮は髪がしっかりと根を張るための土台となります。

また、鉄分の吸収を助ける働きもあり、貧血による抜け毛の予防にも間接的に関わっています。

効率的にたんぱく質を摂取するための食材選び

健康な髪のためには、毎日コンスタントに質の良いたんぱく質を摂取することが大切です。

ここでは、日々の食事で意識したい食材選びのポイントを紹介します。

動物性たんぱく質と植物性たんぱく質

たんぱく質には肉や魚、卵などに含まれる「動物性たんぱく質」と、大豆製品や穀物に含まれる「植物性たんぱく質」があります。

それぞれ含まれるアミノ酸の種類や吸収率が異なるため、どちらか一方に偏るのではなく、両方をバランス良く摂ることが理想的です。

動物性と植物性たんぱく質の比較

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 動物性たんぱく質 | アミノ酸スコアが高い、吸収が良い | 脂質を摂りすぎる可能性がある |

| 植物性たんぱく質 | 脂質が少なくヘルシー、食物繊維も豊富 | 単品ではアミノ酸バランスが偏りがち |

毎食「手のひらサイズ」を目安に

一日に必要なたんぱく質を一度にまとめて摂るのではなく、朝・昼・晩の3食に分けて摂る方が体内で効率よく利用されます。

毎食、肉や魚、卵、大豆製品などの主菜を「自分の手のひら一枚分」の量を目安に食べることを意識すると、継続しやすくなります。

調理法による吸収率の違い

たんぱく質は生で食べるよりも加熱した方が消化・吸収しやすくなります。

ただし、揚げ物のように油を多く使う調理法は、脂質の過剰摂取につながるため注意が必要です。「煮る」「蒸す」「焼く」といった調理法を上手に活用しましょう。

「食べているつもり」が一番危険 あなたの食事、髪に届いていますか?

「たんぱく質が重要なのは分かった。自分は肉も魚も好きだし、ちゃんと食べているから大丈夫」。そう考えている方こそ、注意が必要です。

食事は口に入れて終わりではありません。その栄養が本当に髪の毛まで届いているのでしょうか。

生命維持の優先順位と髪の毛

私たちの体は非常に賢くできています。栄養が不足したとき、まず心臓や脳といった生命維持に必要不可欠な臓器へ優先的に栄養を送ります。

髪の毛や爪は生命維持の優先順位が低いため、栄養が足りなくなると真っ先に供給をカットされる場所なのです。つまり、「体全体が満たされた上で余った栄養がようやく髪に届く」というのが現実です。

あなたが「十分」と思っている食事量でも体にとってはギリギリの量で、髪まで回す余裕がないのかもしれません。

栄養供給の優先順位

| 優先度 | 体の部位・機能 | 特徴 |

|---|---|---|

| 高 | 脳、心臓、内臓など | 生命維持に直結する |

| 中 | 筋肉、骨など | 身体活動に重要 |

| 低 | 髪、爪、皮膚の一部 | 生命維持への影響が少ない |

ストレスが栄養の無駄遣いを招く

強いストレスを感じると、私たちの体はそれに対抗するために大量のビタミンやミネラル、そしてたんぱく質を消費します。

せっかく食事で栄養を摂ってもストレス対応でその多くが使われてしまい、髪まで届く分が残らない、という事態に陥ります。

仕事や人間関係で悩みを抱えている方ほど、意識して多くの栄養を摂る必要があるのです。

自分の食事内容を客観的に見直す

一度、3日間だけでも良いので、自分が口にしたものをすべて写真に撮ったり、メモしたりしてみてください。

思った以上に炭水化物に偏っていたり、たんぱく質を含むおかずが少なかったり、という事実に気づくはずです。

「食べているつもり」という主観的な感覚から抜け出し、客観的な事実として自分の食事と向き合うことが改善への本当のスタートラインです。

食事だけで補えない?プロテインやサプリメントとの付き合い方

食生活を改善するのが基本ですが、忙しい毎日の中では十分な量を確保するのが難しい場合もあります。

そんな時は、プロテインやサプリメントを補助的に活用するのも一つの方法です。

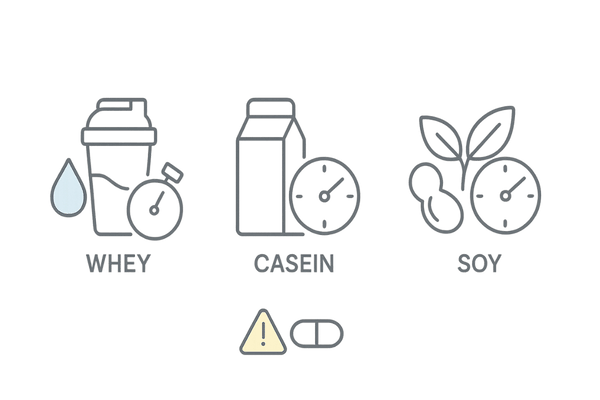

プロテインの種類と選び方

プロテインには牛乳由来の「ホエイ」「カゼイン」や、大豆由来の「ソイ」などがあります。吸収速度や特徴が異なるため、目的に合わせて選びましょう。

髪のためであれば、バランスの取れたホエイプロテインやソイプロテインが一般的です。

- ホエイプロテイン:吸収が速い

- カゼインプロテイン:吸収が緩やか

- ソイプロテイン:植物性でヘルシー

サプリメントで補うべき栄養素

たんぱく質と合わせて、不足しがちな「亜鉛」や「ビタミンB群」をサプリメントで補うのも効果的です。

特に外食や加工食品が多い方は、これらの微量栄養素が不足しやすい傾向にあります。

サプリメント活用のポイント

| 栄養素 | こんな人におすすめ |

|---|---|

| プロテイン | 食が細い、朝食を抜きがち、運動習慣がある |

| 亜鉛 | 加工食品をよく食べる、汗をよくかく |

| ビタミンB群 | 外食が多い、ストレスを感じやすい |

過剰摂取のリスクと注意点

サプリメントは手軽ですが、あくまで食事の補助です。頼りすぎは禁物です。

また、特定の栄養素の過剰摂取は肝臓や腎臓に負担をかけたり、他の栄養素の吸収を妨げたりする可能性があります。

製品に記載された摂取目安量を必ず守り、不明な点があれば医師や薬剤師に相談しましょう。

たんぱく質と髪に関するよくある質問

ここでは、たんぱく質の摂取と髪の健康について患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。

- プロテインを飲めば髪は生えますか?

-

いいえ、プロテインを飲むだけで髪が生えるわけではありません。

プロテインはあくまでたんぱく質を補給する「食品」です。薄毛の原因がAGAである場合、プロテイン摂取と並行して、専門のクリニックで医学的根拠のある治療を受けることが必要です。

ただし、栄養不足が原因の薄毛であれば、食事改善の一環としてプロテインを活用することは有効です。

- どのくらいのたんぱく質を摂れば良いですか?

-

厚生労働省が示す一般的な推奨量は、成人男性で1日65g、成人女性で50gです。しかし、これはあくまで目安であり、年齢や活動量によって必要な量は変わります。

髪の健康を考えるなら、体重1kgあたり1.0g〜1.2g(体重60kgなら60g〜72g)を目標にすると良いでしょう。

- 菜食主義(ヴィーガン)でも髪を健康に保てますか?

-

はい、可能です。ただし、植物性食品だけでアミノ酸バランスを整えるには工夫が必要です。

大豆製品を基本に、豆腐、納豆、豆乳などをしっかり摂り、米やパンなどの穀物と組み合わせることで、アミノ酸のバランスを補うことができます。

亜鉛やビタミンB12が不足しやすいため、サプリメントの活用も検討すると良いでしょう。

- たんぱく質を摂りすぎると、逆に髪に悪いですか?

-

通常の食事でたんぱく質を摂りすぎる心配はほとんどありません。

しかし、極端に高たんぱく質な食事やプロテインの過剰摂取を続けると、消化の過程で内臓に負担がかかる可能性があります。

内臓の疲労は全身の血行不良につながり、間接的に髪の健康に影響を与えることも考えられます。何事もバランスが大切です。

参考文献

NAITO, Yuichi I., et al. Association of protein intakes and variation of diet‐scalp hair nitrogen isotopic discrimination factor in P apua New G uinea highlanders. American Journal of Physical Anthropology, 2015, 158.3: 359-370.

KUSAKA, Soichiro, et al. Homogeneous diet of contemporary Japanese inferred from stable isotope ratios of hair. Scientific reports, 2016, 6.1: 33122.

UMEZAKI, Masahiro, et al. Association between sex inequality in animal protein intake and economic development in the P apua N ew G uinea highlands: The carbon and nitrogen isotopic composition of scalp hair and fingernail. American Journal of Physical Anthropology, 2016, 159.1: 164-173.

GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.

SUGIYAMA-NAKAGIRI, Yoriko, et al. Expression of RNA-binding protein Musashi in hair follicle development and hair cycle progression. The American journal of pathology, 2006, 168.1: 80-92.

ABDO, Farida Samy. Hair Integrity and Health with Dieting. NILES journal for Geriatric and Gerontology, 2025, 8.3: 273-288.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.