「育毛には亜鉛が良い」と聞き、サプリメントを積極的に摂取している方も多いのではないでしょうか。

亜鉛が髪の健康に重要なミネラルであることは事実です。しかし、「多ければ多いほど良い」というわけではありません。

良かれと思って続けているその習慣が、実は抜け毛を悪化させる「逆効果」になっている可能性も否定できないのです。

この記事では育毛における亜鉛の正しい役割から、過剰摂取がなぜ危険なのか、そして健康な髪を育むための適切な亜鉛との付き合い方まで専門的な観点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

育毛に「亜鉛が良い」と言われる本当の理由

まず、なぜ亜鉛が育毛に効果的と言われるのか、その基本的な働きについて正しく理解しましょう。

亜鉛は体内で多様な役割を担う必須ミネラルの一つです。

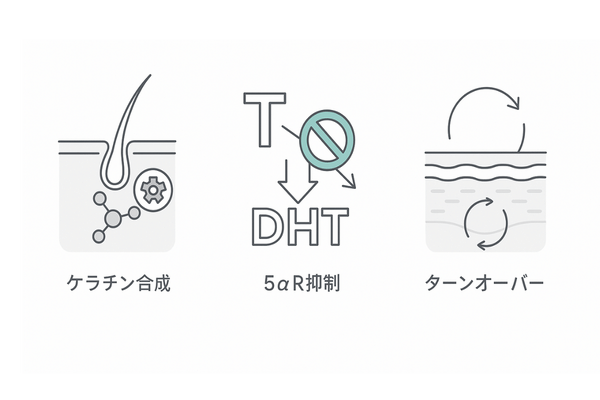

髪の主成分ケラチンの合成を助ける

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質から作られています。亜鉛は食事から摂取したタンパク質をアミノ酸に分解し、それをケラチンへと再合成する過程で重要な役割を果たします。

亜鉛が不足するとこの合成がスムーズに行われず、髪が細くなったり、健やかに成長しにくくなったりします。

AGAの原因物質を抑制する働き

AGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンのテストステロンが「5αリダクターゼ」という酵素の働きで、より強力な脱毛作用を持つDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されることで進行します。

亜鉛には、この5αリダクターゼの働きを抑制する作用があることが報告されており、AGAの進行を緩やかにする効果が期待されています。

新陳代謝を促し頭皮環境を整える

亜鉛は細胞の生まれ変わり、すなわち新陳代謝を活発にするためにも必要です。頭皮も皮膚の一部であり、正常なターンオーバーを繰り返すことで健康な状態を保っています。

亜鉛が不足すると頭皮の新陳代謝が滞り、乾燥や炎症といったトラブルが起こりやすくなります。

亜鉛の育毛における主な3つの役割

| 役割 | 具体的な働き |

|---|---|

| ケラチンの合成 | 髪の主成分であるタンパク質の生成をサポートする |

| 5αリダクターゼの抑制 | AGAの原因物質であるDHTの生成を抑える |

| 新陳代謝の促進 | 健康な頭皮のターンオーバーを維持する |

1日に必要な亜鉛の摂取量と上限

亜鉛の重要性を理解した上で、次に知るべきなのは「どのくらい摂取すれば良いのか」という具体的な量です。

不足も問題ですが、過剰もまた問題となります。

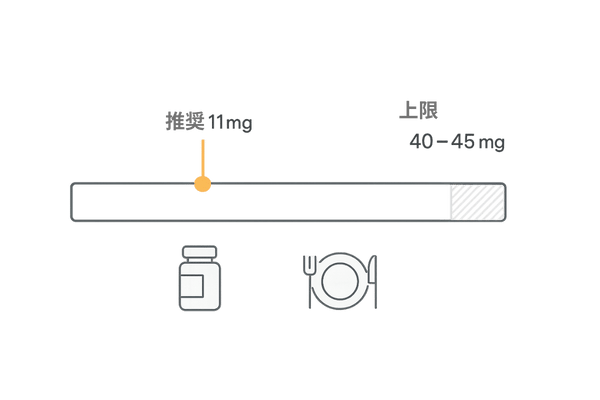

厚生労働省が推奨する摂取基準

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」では、成人男性が1日に摂取することが推奨される亜鉛の量は11mgとされています。

これは、健康を維持するために必要な量の一つの目安です。

耐容上限量とは何か

推奨量と同時に、「耐容上限量」も定められています。これは、健康な人が習慣的に摂取しても健康被害のリスクがないと判断される上限の量です。

成人男性の場合、1日あたり40~45mgが耐容上限量とされています。

サプリメントを利用する際は、この上限量を超えないように注意することが非常に重要です。

成人男性の亜鉛摂取基準(1日あたり)

| 年齢 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 18~29歳 | 11mg | 40mg |

| 30~64歳 | 11mg | 45mg |

| 65歳以上 | 11mg | 40mg |

通常の食事で過剰摂取になることは稀

牡蠣やレバーなど亜鉛を多く含む食品はありますが、バランスの取れた通常の食事をしている限り、亜鉛が耐容上限量を超えるほどの過剰摂取になることはほとんどありません。

問題となるのは、主にサプリメントの不適切な使用です。

亜鉛の過剰摂取が引き起こす逆効果

耐容上限量を超えて亜鉛を摂取し続けると、体に様々な不調が現れる可能性があります。その中には髪の健康を損なうものも含まれます。

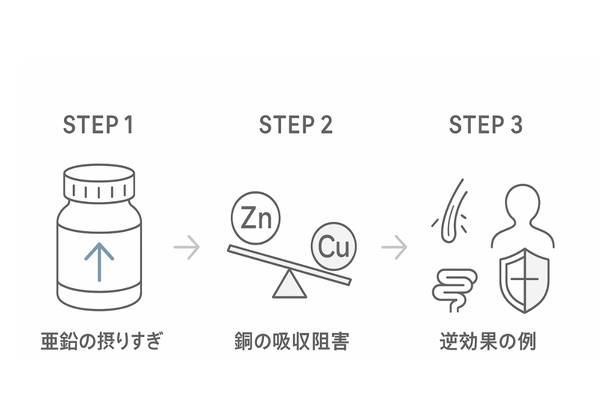

銅の吸収阻害と髪への影響

亜鉛の過剰摂取による最も代表的な健康被害が、他の必須ミネラルである「銅」の吸収阻害です。

亜鉛と銅は体内に吸収される際の通り道が同じであるため、亜鉛が多すぎると銅が吸収されにくくなります。

銅は髪の色素形成やケラチンの結合を強める働きがあるため、不足すると白髪が増えたり、髪が弱くなったりする原因になります。

吐き気や下痢などの消化器症状

一度に大量の亜鉛を摂取すると、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢といった急性の胃腸障害を引き起こすことがあります。

これは体が過剰なミネラルを排出しようとする防御反応の一つです。

免疫機能の低下

長期的に亜鉛を過剰摂取すると免疫細胞の働きが低下し、感染症にかかりやすくなることが報告されています。

体の健康は、巡り巡って髪の健康にも影響します。

亜鉛の過剰摂取による主な症状

| 症状の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ミネラル吸収阻害 | 銅や鉄の吸収が悪くなる |

| 消化器症状 | 吐き気、腹痛、下痢など |

| 免疫力の低下 | 感染症への抵抗力が弱まる |

なぜ亜鉛の摂りすぎが抜け毛に繋がるのか

「亜鉛で銅が不足すると、なぜ抜け毛が増えるのか?」その関係性をもう少し詳しく掘り下げてみましょう。

必須ミネラル「銅」の欠乏が招く髪の変化

銅はコラーゲンの生成を助け、髪の毛のしなやかさや強度を保つために必要なミネラルです。

銅が不足すると、髪のケラチンタンパク質同士の結合が弱くなり、髪がもろく、切れやすくなります。この状態が結果として抜け毛の増加につながることがあります。

亜鉛と銅のシーソー関係

体内のミネラルは、互いにバランスを取り合って機能しています。

亜鉛と銅は特に密接な関係にあり、一方が増えすぎるともう一方が減ってしまう、まるでシーソーのような関係です。

育毛を考える上では亜鉛だけを単独で増やすのではなく、銅とのバランスを保つ視点が大切です。

亜鉛と銅のバランスが重要な理由

| ミネラル | 髪における主な役割 |

|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成、DHTの抑制 |

| 銅 | ケラチンの結合強化、色素形成 |

AGA治療薬への影響の可能性

直接的な影響は明確にされていませんが、過剰な亜鉛摂取による体内のミネラルバランスの乱れや肝臓への負担が、フィナステриドやデュタステриドといったAGA治療薬の代謝に影響を与える可能性もゼロではありません。

医薬品を服用している場合は、サプリメントの摂取はより慎重に行うべきです。

サプリ選びの落とし穴|「亜鉛さえ摂れば良い」という思考の危険性

薄毛に悩む多くの方が、手軽な解決策としてサプリメントに頼りがちです。

しかし、その選び方や考え方自体に、かえって問題を悪化させる危険が潜んでいることに気づいていますか?

成分表示の「含有量」だけに注目していませんか?

サプリメントを選ぶ際、「亜鉛15mg配合」といった含有量の多さだけで製品を選んでいないでしょうか。

含有量が多ければ効果が高いと考えるのは早計です。

大切なのは、その量がご自身の食生活に照らし合わせて本当に必要なのか、そして上限量を超えていないかという視点です。

他のミネラルとのバランスが崩れるリスク

単体のミネラルサプリメントを安易に摂取することは、体内の精巧なミネラルバランスを崩す行為でもあります。前述の銅だけでなく、鉄分の吸収にも影響を与えることがあります。

育毛を考えるなら亜鉛だけを突出させるのではなく、全体的な栄養バランスを整える意識が何よりも重要です。このことにより、健やかな体と髪の土台が作られます。

あなたの抜け毛、本当に亜鉛不足が原因ですか?

そもそも、あなたの薄毛の根本原因は本当に亜鉛不足なのでしょうか。

男性の薄毛のほとんどはAGAが原因です。亜鉛不足はあくまで一因に過ぎないかもしれません。

亜鉛サプリを飲むだけで薄毛が解決するかのような期待は根本的な原因から目を背けさせ、適切な治療の開始を遅らせてしまう危険性があります。

サプリ選びのチェックポイント

| チェック項目 | 確認すべき理由 |

|---|---|

| 含有量は適切か | 食事からの摂取量と合わせて上限を超えないか |

| 他の成分とのバランスは | 銅など、吸収を助け合うミネラルも含まれているか |

| 本当に必要か | 医師の診断など、客観的な根拠があるか |

亜鉛を多く含む食品と上手な摂り方

サプリメントに頼る前に、まずは日々の食事から亜鉛をしっかり摂取することを心がけましょう。食品からであれば、過剰摂取のリスクは非常に低くなります。

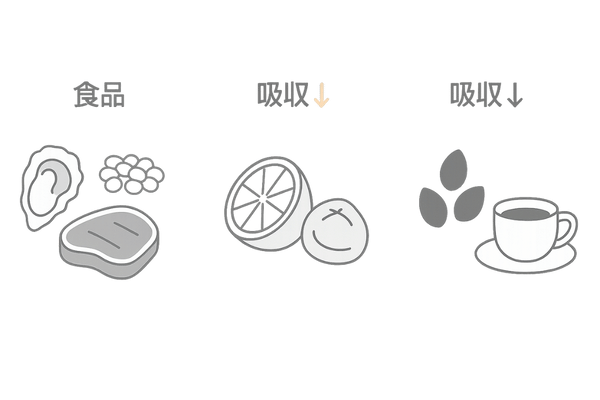

亜鉛が豊富な食材の例

亜鉛は、肉類、魚介類、豆類など様々な食品に含まれています。特に牡蠣は亜鉛の含有量が非常に多いことで知られています。

亜鉛を多く含む食品(例)

| 食品カテゴリー | 具体的な食材名 |

|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし |

| 肉類 | 豚レバー、牛赤身肉 |

| その他 | 高野豆腐、納豆、アーモンド |

吸収率を高める栄養素

亜鉛の吸収率は、一緒に摂る栄養素によって高めることができます。ビタミンCやクエン酸は、亜鉛を体に吸収されやすい形に変える働きがあります。

レモンや梅干しなどを食事に取り入れると効果的です。

吸収を妨げる成分

逆に、亜鉛の吸収を妨げる成分もあります。穀物や豆類に多いフィチン酸や、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは、亜鉛と結合して体外への排出を促してしまいます。

これらの食品を摂る際は、少し時間を空けるなどの工夫が有効です。

亜鉛不足が疑われる場合の対処法

もし亜鉛不足かもしれないと感じたら、どう行動すべきでしょうか。自己判断でサプリメントに手を出すのは最善策ではありません。

自己判断でサプリを始める前に

味覚障害(味がしない)、皮膚炎、脱毛といった症状は亜鉛不足のサインと言われますが、他の病気が原因である可能性もあります。

安易に「亜鉛不足だ」と決めつけず、まずは客観的な状況を把握することが大切です。

亜鉛不足のセルフチェック

- 最近、風邪をひきやすくなった

- 傷の治りが遅くなった気がする

- 爪に白い斑点ができる

- 集中力が続かない

食生活の見直しが第一歩

まずはご自身の食生活を振り返り、亜鉛を多く含む食品が摂れているか確認してみましょう。

加工食品やインスタント食品に偏った食事は、亜鉛不足を招きやすい傾向があります。

医療機関での血液検査の重要性

本当に亜鉛が不足しているのか、あるいは過剰になっていないかを正確に知るためには、医療機関で血液検査を受けるのが最も確実な方法です。

検査結果に基づき、医師が必要だと判断した場合に、適切な量のサプリメントを処方してもらうのが最も安全で効果的な方法です。

育毛における亜鉛に関するFAQ

最後に、亜鉛と育毛に関してよく寄せられる質問にお答えします。

- 亜鉛サプリはいつ飲むのが効果的ですか?

-

亜鉛は胃酸によって吸収が高まるため、食後の摂取が推奨されることが多いです。

ただし、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは吸収を妨げるため、食後すぐにこれらを飲むのは避け、少し時間を空けると良いでしょう。

- 亜鉛の過剰摂取で抜けた髪は元に戻りますか?

-

亜鉛の過剰摂取が原因で抜け毛が増えている場合、摂取量を適正に戻し、銅とのミネラルバランスが改善されれば、髪の状態も回復する可能性は十分にあります。

ただし、回復には時間がかかります。自己判断で中止するのではなく、医師に相談の上、適切な対応をとることが重要です。

- AGA治療薬と亜鉛サプリは併用しても大丈夫ですか?

-

基本的には併用可能ですが、必ず医師に相談してください。

医師はあなたの健康状態や治療薬の効果を考慮した上で、サプリメントの必要性や適切な摂取量を判断します。

自己判断での併用は思わぬ副作用や治療効果の減弱につながるリスクがあるため避けるべきです。

参考文献

YANAGISAWA, Hiroyuki. Zinc deficiency and clinical practice. Japan Medical Association Journal, 2004, 47.8: 359-364.

KODAMA, Hiroko, et al. Japan’s practical guidelines for zinc deficiency with a particular focus on taste disorders, inflammatory bowel disease, and liver cirrhosis. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.8: 2941.

OGAWA, Youichi, et al. Zinc and skin disorders. Nutrients, 2018, 10.2: 199.

TUORMAA, Tuula E. Adverse effects of zinc deficiency: a review from the literature. Journal of orthomolecular medicine, 1995, 10: 149-164.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.