頭皮のフケや抜け毛でお悩みの男性へ。その症状、もしかしたら「粃糠性脱毛症」かもしれません。この脱毛症は、頭皮環境の悪化や生活習慣の乱れなど、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。

この記事では、粃糠性脱毛症を引き起こす主な原因を深掘りし、皮膚科で行われる専門的な検査方法について詳しく解説します。ご自身の状態を正しく理解し、適切な対策を講じるための一助となれば幸いです。

原因を知り、早期発見・早期対応をすることが、健やかな頭皮と髪を取り戻すための第一歩です。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

粃糠性脱毛症を引き起こす5つの主要因

粃糠性脱毛症は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発症することが一般的です。ここでは、特に重要と考えられる5つの主要因について解説します。

これらの要因がどのように頭皮環境に影響し、フケやかゆみ、そして脱毛を引き起こすのかを理解することが、予防と対策の基本となります。

頭皮環境の悪化

健康な髪は健康な頭皮から育ちます。頭皮環境が悪化すると、粃糠性脱毛症のリスクが高まります。具体的には、頭皮の乾燥や過剰な皮脂分泌、pHバランスの乱れなどが挙げられます。

乾燥によるバリア機能の低下

頭皮が乾燥すると、外部からの刺激に弱くなり、炎症やかゆみが生じやすくなります。乾燥はフケの直接的な原因ともなり、角質が剥がれ落ちやすくなります。

特に冬場やエアコンの効いた環境では注意が必要です。

皮脂分泌のアンバランス

皮脂は頭皮を保護する役割がありますが、分泌量が多すぎても少なすぎても問題です。過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、マラセチア菌などの常在菌の温床となりえます。

逆に皮脂が少なすぎると頭皮が乾燥し、バリア機能が低下します。

頭皮のターンオーバーの乱れとフケ

健康な頭皮は約28日周期で新しい細胞に生まれ変わります。このターンオーバーが乱れると、未熟な角質細胞が剥がれ落ち、目に見えるフケとなります。

ストレスや不適切なシャンプーの使用がターンオーバーを乱す一因です。

頭皮のpHバランスの重要性

| 頭皮の状態 | pHの目安 | 影響 |

|---|---|---|

| 健康な頭皮 | 弱酸性 (pH4.5~6.0) | 雑菌の繁殖を抑制、バリア機能維持 |

| アルカリ性に傾いた頭皮 | pH6.0以上 | 雑菌が繁殖しやすく、乾燥や炎症のリスク増 |

| 酸性に傾きすぎた頭皮 | pH4.5未満 | 刺激を感じやすくなる可能性 |

シャンプーの選択や洗い方によってもpHバランスは変動するため、自身の頭皮状態に合ったケアを心がけることが大切です。

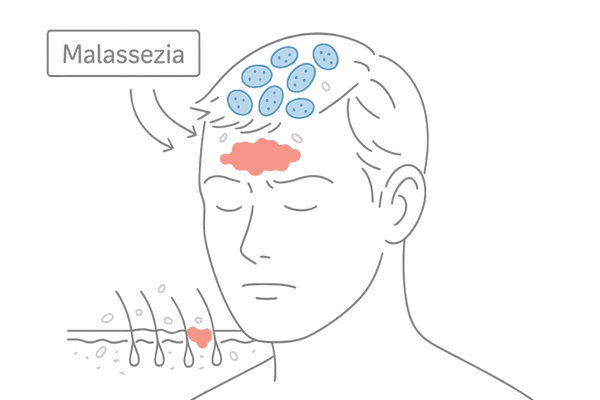

頭皮の常在菌バランス崩壊 – マラセチア菌の異常増殖

私たちの頭皮には、多くの常在菌が存在し、通常はバランスを保っています。しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れると、特定の菌が異常増殖し、頭皮トラブルを引き起こすことがあります。

粃糠性脱毛症と深く関わるのがマラセチア菌です。

マラセチア菌とは

マラセチア菌は、皮脂を栄養源とする真菌(カビ)の一種で、誰の頭皮にも存在する常在菌です。

通常は問題を起こしませんが、皮脂の過剰分泌や免疫力の低下など、特定の条件下で異常に増殖することがあります。

マラセチア菌が増殖しやすい頭皮環境

- 高温多湿な環境

- 皮脂の多い頭皮

- 汗をかきやすい体質

- 不適切なシャンプーによる洗いすぎ、または洗い残し

増殖による炎症とかゆみ

マラセチア菌が増殖すると、その代謝物が頭皮を刺激し、炎症や強いかゆみを引き起こします。この炎症がフケを悪化させ、毛穴の環境を損なうことで脱毛につながることがあります。

特に、脂漏性皮膚炎の原因菌としても知られています。

マラセチア菌対策のポイント

| 対策のポイント | 具体的な行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 適切な洗髪 | 抗真菌成分配合シャンプーの使用、正しい洗い方 | マラセチア菌の増殖抑制、皮脂コントロール |

| 生活習慣の見直し | バランスの取れた食事、十分な睡眠 | 免疫力向上、皮脂分泌の正常化 |

| 皮膚科医への相談 | 専門医による診断と治療法の提案 | 症状の早期改善、悪化予防 |

体質的要因 – 皮脂分泌異常とアレルギー体質の関係

粃糠性脱毛症の発症には、個人の体質も大きく関わっています。特に、皮脂の分泌量やアレルギー反応の起こりやすさは、遺伝的な要素も影響すると考えられています。

皮脂腺の活動とホルモンバランス

皮脂腺の大きさや活動性は個人差が大きく、男性ホルモンの影響を受けることが知られています。思春期以降、男性ホルモンの分泌が活発になると皮脂分泌が増加し、頭皮が脂っぽくなる傾向があります。

この皮脂分泌の多さが、マラセチア菌の増殖や毛穴の詰まりを引き起こし、炎症の原因となることがあります。

ホルモンバランスの乱れと皮脂

ストレスや不規則な生活はホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌を招くことがあります。特に男性ホルモンの一種であるDHT(ジヒドロテストステロン)は、皮脂腺を刺激する作用が強いとされています。

ホルモンバランスを整える生活を心がけることが、皮脂コントロールにもつながります。

アレルギー体質と頭皮の炎症

アトピー性皮膚炎などのアレルギー体質を持つ方は、外部からの刺激に対して頭皮が敏感に反応しやすく、炎症やかゆみ、乾燥が生じやすい傾向があります。

シャンプーや整髪料に含まれる特定の成分がアレルゲンとなり、接触皮膚炎を引き起こすこともあります。

アレルギー反応によるフケと脱毛

アレルギー反応による頭皮の炎症は、ターンオーバーを乱し、大量のフケを発生させます。また、強いかゆみから頭皮を掻きむしることで、物理的なダメージが加わり、抜け毛が悪化することも考えられます。

アレルギー体質の方は、低刺激性のヘアケア製品を選び、皮膚科でパッチテストなどを受けて原因物質を特定することが重要です。

アレルギー体質の方が注意すべきこと

| 注意点 | 具体的な対策 | ポイント |

|---|---|---|

| シャンプー選び | 無香料・無着色・低刺激性のものを選ぶ | アミノ酸系、ベタイン系洗浄成分が比較的優しい |

| 生活環境 | こまめな清掃、寝具の清潔維持 | ハウスダストやダニなどのアレルゲンを減らす |

| 食事 | バランスの取れた食事、アレルゲンとなりうる食品の把握 | 特定の食品が症状を悪化させる場合がある |

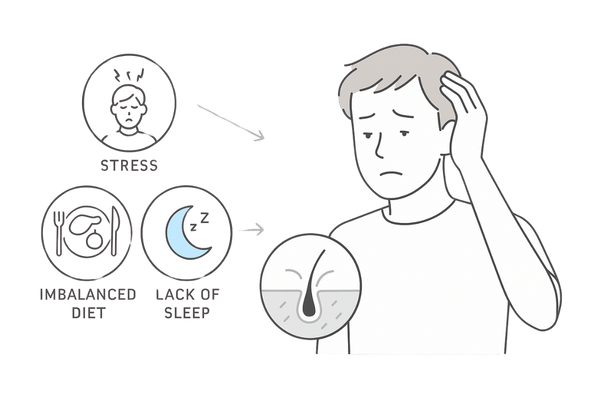

生活習慣が与える影響 – ストレス・食事・睡眠の役割

日々の生活習慣は、頭皮の健康状態に大きな影響を与えます。特にストレス、食事、睡眠の3つの要素は、ホルモンバランスや免疫機能、皮脂分泌などを介して、粃糠性脱毛症の発症や悪化に関与します。

ストレスと頭皮環境

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こします。血行が悪くなると、毛根へ十分な栄養が届かず、健康な髪の成長が妨げられます。

また、ストレスはホルモンバランスを崩し、皮脂の過剰分泌や免疫力の低下を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。

ストレスによる免疫力低下と炎症

ストレスは免疫機能を低下させ、頭皮が外部からの刺激や細菌・真菌に対して脆弱になることがあります。これにより、マラセチア菌の増殖を許し、炎症やかゆみが起こりやすくなります。

慢性的なストレスは、頭皮のターンオーバーを乱し、フケの増加にもつながります。

食生活の偏りと栄養バランス

健康な髪と頭皮を維持するためには、バランスの取れた食事が重要です。

特に、髪の主成分であるタンパク質、頭皮の新陳代謝を助けるビタミンB群、抗酸化作用のあるビタミンC・E、血行を促進する亜鉛などのミネラルを十分に摂取することが大切です。

皮脂分泌に影響する食事

- 脂質の多い食事(揚げ物、肉類の脂身など)

- 糖質の多い食事(甘いもの、炭水化物中心など)

- 刺激物(香辛料、アルコールなど)

これらの過剰摂取は皮脂分泌を増やし、頭皮環境を悪化させる可能性があります。バランスを考え、野菜や魚、大豆製品などを積極的に取り入れましょう。

睡眠不足と成長ホルモン

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や新陳代謝を促します。睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、頭皮のターンオーバーが乱れたり、毛髪の成長が妨げられたりする可能性があります。

また、睡眠不足自体がストレスとなり、ホルモンバランスを崩す原因にもなります。

質の高い睡眠のためのポイント

| ポイント | 具体例 | 理由 |

|---|---|---|

| 規則正しい生活 | 毎日同じ時間に寝起きする | 体内時計を整え、自然な眠りを誘う |

| 寝る前の準備 | カフェイン摂取を避ける、スマホ操作を控える | 覚醒作用のあるものを避け、リラックス状態を作る |

| 快適な寝室環境 | 適切な温度・湿度、静かで暗い環境 | 質の高い睡眠をサポートする |

皮膚科で行う基本検査 – 問診から視診・触診まで

粃糠性脱毛症の疑いがある場合、まずは皮膚科を受診し、専門医による正確な診断を受けることが大切です。基本的な検査として、問診、視診、触診が行われます。

問診で確認する事項

医師は、患者さんの症状や生活習慣について詳しく質問します。これにより、考えられる原因や悪化因子を探ります。

問診の主な内容

- 症状の具体的な内容(フケの種類、かゆみの程度、脱毛の範囲など)

- 症状がいつから始まったか、悪化するタイミング

- 現在使用しているシャンプーやヘアケア製品

- 既往歴、アレルギーの有無、家族歴

- 生活習慣(食事、睡眠、ストレスの状況など)

正確な情報を提供することで、より的確な診断につながります。

視診による頭皮状態の確認

医師が直接、頭皮や髪の状態を目で見て確認します。マイクロスコープ(ダーモスコピー)などを用いて、頭皮を拡大して観察することもあります。

視診で観察するポイント

| 観察ポイント | 確認事項 | 所見の例 |

|---|---|---|

| フケの状態 | 色、大きさ、乾燥度合い、付着の仕方 | 乾燥した細かいフケ、脂っぽい大きなフケなど |

| 頭皮の色 | 赤み、炎症の有無 | 健康な頭皮は青白い、炎症時は赤みを帯びる |

| 毛穴の状態 | 詰まり、炎症、皮脂の量 | 毛穴周囲の赤み、角栓による詰まりなど |

| 脱毛のパターン | 脱毛範囲、毛髪の太さの変化 | びまん性脱毛、特定の部位の菲薄化など |

触診による頭皮の弾力や硬さの評価

医師が指で頭皮に触れ、その硬さ、弾力、皮脂の付着具合、圧痛の有無などを確認します。頭皮が硬くなっている場合は血行不良が考えられ、特定の部位に圧痛があれば炎症が疑われます。

顕微鏡検査で分かること – フケと頭皮の詳細分析

視診だけでは判断が難しい場合や、より詳細な情報が必要な場合には、顕微鏡を用いた検査が行われます。採取したフケや毛髪、頭皮組織などを顕微鏡で観察し、原因菌の特定や細胞レベルでの変化を調べます。

フケの成分分析

採取したフケを顕微鏡で観察し、その成分や形状を詳しく調べます。これにより、フケが乾燥によるものか、皮脂によるものか、あるいは真菌の関与があるかなどを推測します。

マラセチア菌の確認

フケや頭皮のサンプルを特殊な染色液で染めて顕微鏡で観察することで、マラセチア菌の有無や量を確認できます。菌の形態や集簇の様子から、その活動性を評価することもあります。

毛髪検査(トリコグラム)

数本の毛髪を採取し、毛根の状態や毛周期(成長期、退行期、休止期の割合)を顕微鏡で調べます。これにより、脱毛の進行度や原因を推定する手がかりを得ます。

毛根の形態異常のチェック

健康な毛根は丸みを帯びていますが、栄養不足や炎症があると毛根が萎縮したり、変形したりすることがあります。これらの形態異常は、脱毛のリスクを示唆します。

皮膚生検(必要な場合)

まれに、他の皮膚疾患との鑑別が難しい場合や、より詳細な組織学的情報が必要な場合に、局所麻酔をして頭皮の一部を小さく採取し、病理検査を行うことがあります。

これは炎症の種類や深さ、毛包の状態などを詳しく調べるために行われます。

顕微鏡検査で得られる情報

| 検査対象 | 主な観察項目 | 診断への寄与 |

|---|---|---|

| フケ | 角質細胞の形状、マラセチア菌の有無 | フケの種類特定、脂漏性皮膚炎の診断補助 |

| 毛髪・毛根 | 毛周期の割合、毛根の形態 | 脱毛の進行度評価、栄養状態の推測 |

| 頭皮組織(生検) | 炎症細胞の種類、毛包構造 | 難治性の場合の原因究明、他疾患との鑑別 |

血液検査でわかる体内環境の異常

粃糠性脱毛症の原因が、頭皮だけの問題ではなく、全身的な体内環境の乱れに起因することもあります。そのため、血液検査を行い、栄養状態やホルモンバランス、炎症反応などを調べることがあります。

栄養状態のチェック

髪の成長に必要な栄養素が不足していないかを確認します。特に、鉄分(フェリチン)、亜鉛、ビタミンB群、ビタミンDなどが重要です。

貧血や亜鉛欠乏のスクリーニング

鉄欠乏性貧血や亜鉛欠乏は、抜け毛や髪質の低下を引き起こすことがあります。これらの不足は、食事の偏りや吸収不良などが原因で起こります。

ホルモンバランスの評価

甲状腺ホルモンや性ホルモン(男性ホルモン、女性ホルモン)のバランス異常が、皮脂分泌や毛周期に影響を与えることがあります。必要に応じてこれらのホルモン値を測定します。

炎症反応やアレルギー関連の検査

全身性の炎症やアレルギー反応が頭皮に影響している可能性を調べるため、炎症マーカー(CRPなど)やアレルギー関連の抗体(IgEなど)を測定することがあります。

血液検査で評価する主な項目

| 検査項目群 | 具体的な項目例 | 異常時に考えられること |

|---|---|---|

| 栄養状態 | 血清鉄、フェリチン、亜鉛、ビタミンB12 | 栄養不足による毛髪への影響、貧血 |

| ホルモン | TSH、FT4(甲状腺ホルモン)、テストステロン | 甲状腺機能異常、性ホルモンバランスの乱れ |

| 炎症・アレルギー | CRP、IgE抗体、白血球数 | 全身性の炎症、アレルギー素因の関与 |

遺伝子検査で判明する脱毛リスクと体質傾向

近年、遺伝子検査によって、特定の疾患へのかかりやすさや体質的な傾向を調べることが可能になってきました。

粃糠性脱毛症やその他の脱毛症に関しても、遺伝的な要因が関与することが分かっており、遺伝子検査が診断や治療方針の決定に役立つ場合があります。

脱毛関連遺伝子の解析

男性型脱毛症(AGA)に関連する遺伝子などが知られていますが、粃糠性脱毛症に直接特化した遺伝子検査はまだ一般的ではありません。

しかし、炎症の起こりやすさや皮脂の分泌傾向、アレルギー反応の強さなど、間接的に関わる体質を遺伝子レベルで把握できる可能性があります。

治療薬の感受性予測への応用

遺伝子情報に基づいて、特定の治療薬に対する効果や副作用のリスクを予測しようとする研究も進んでいます。

例えば、AGA治療薬であるフィナステリドやミノキシジルに対する反応性には個人差があり、これに遺伝的背景が関わっている可能性が指摘されています。

将来的に、遺伝子検査の結果を参考にすることで、治療開始前に個々の患者さんに合った薬剤を選び、治療効果を高めたり、不要な副作用を避けたりする確率を上げることが期待されます。

これにより、より個別化された治療計画の立案が可能になるかもしれません。

アレルギー体質や皮膚バリア機能に関する遺伝的傾向

アトピー性皮膚炎など、アレルギー疾患のかかりやすさには遺伝的要因が強く関わっています。

皮膚のバリア機能に関連する遺伝子(フィラグリン遺伝子など)の変異は、皮膚の乾燥しやすさや外部刺激への感受性と関連があります。

これらの遺伝的傾向を知ることは、個々に合ったスキンケアや生活習慣の指導に役立ちます。

パッチテストによるアレルギー原因の特定

シャンプーや整髪料、化粧品などに含まれる特定の化学物質が原因で、頭皮にアレルギー性の接触皮膚炎が起こり、フケやかゆみ、炎症、脱毛を引き起こすことがあります。

原因物質を特定するために行われるのがパッチテストです。

パッチテストの方法

原因として疑われる物質(アレルゲン)を少量、皮膚に貼り付け、一定時間後に皮膚の反応を観察する検査です。通常、背中や腕の内側など、目立たない部位の皮膚で行います。

判定と結果の解釈

アレルゲンを貼り付けた部位に赤み、腫れ、水疱、かゆみなどの反応が出れば陽性と判定されます。反応の強さによって、アレルギーの程度を評価します。

陽性となった物質が、頭皮トラブルの原因である可能性が高いと考えられます。

パッチテストで検査できる主なアレルゲン

- 香料成分

- 防腐剤(パラベン、フェノキシエタノールなど)

- 金属(ニッケル、クロムなど – ヘアアクセサリーや染髪料に含まれる場合)

- 染髪料の成分(パラフェニレンジアミンなど)

パッチテストの結果に基づき、原因物質を避けることで、症状の改善や再発予防につながります。

検査結果の読み方と今後の対策への活かし方

皮膚科で行われた各種検査の結果は、専門医によって総合的に判断され、診断が下されます。検査結果を正しく理解し、今後の対策に活かすことが重要です。

医師からの説明と診断

検査結果が出ると、医師からその内容について詳しい説明があります。どの検査項目が正常範囲から外れていたのか、それが何を意味するのか、そして最終的な診断名が伝えられます。

疑問点があれば遠慮なく質問し、十分に理解することが大切です。

原因に基づいた治療法の選択

診断に基づき、具体的な治療法が提案されます。例えば、マラセチア菌の増殖が確認されれば抗真菌薬の外用、炎症が強ければステロイド外用薬、乾燥が主体であれば保湿剤などが処方されます。

アレルギーが原因であれば、原因物質の回避が基本となります。

生活習慣の改善指導

検査結果によっては、食事内容の見直し、睡眠時間の確保、ストレス管理、シャンプー方法の改善など、具体的な生活習慣の改善指導が行われます。

これらは治療効果を高め、再発を予防するために非常に重要です。

検査結果を踏まえたセルフケア

| 検査結果のポイント | 考えられるセルフケア | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 頭皮の乾燥、バリア機能低下 | 保湿成分配合のシャンプー使用、洗いすぎない | 頭皮の潤い保持、刺激軽減 |

| 皮脂の過剰分泌 | 脂質・糖質を控えた食事、適切な洗髪 | 皮脂バランスの改善、毛穴詰まり予防 |

| アレルギー物質の特定 | 原因物質を含まない製品の使用 | アレルギー反応の回避、炎症抑制 |

| 栄養不足(鉄、亜鉛など) | バランスの取れた食事、サプリメントの活用(医師相談の上) | 毛髪への栄養供給改善 |

医師の指示に従い、根気強く治療とセルフケアを続けることが、粃糠性脱毛症の改善への道です。

よくある質問

この記事では粃糠性脱毛症の原因と検査方法に焦点を当てて解説しました。

具体的な治療法や日々の予防策についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの「粃糠性脱毛症の治療と予防」の記事も合わせてご覧ください。

専門医による治療選択肢や、ご自身でできる効果的な予防アプローチを紹介しています。

Reference

SHETH, Umang; DANDE, Payal. Pityriasis capitis: Causes, pathophysiology, current modalities, and future approach. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.1: 35-47.

FELDMEIER, H. Pediculosis capitis: new insights into epidemiology, diagnosis and treatment. European journal of clinical microbiology & infectious diseases, 2012, 31: 2105-2110.

CREMER, G., et al. Tinea capitis in adults: misdiagnosis or reappearance?. Dermatology, 1997, 194.1: 8-11.

DI STEFANI, Alessandro; HOFMANN-WELLENHOF, Rainer; ZALAUDEK, Iris. Dermoscopy for diagnosis and treatment monitoring of pediculosis capitis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 909-911.

GETSO, Muhammad Ibrahim, et al. Determination of dermatophytes isolated from tinea capitis using conventional and ITS-based sequencing methods in Kano, Nigeria. Journal of Medical Mycology, 2021, 31.3: 101157.

ALI, Ahmed Isse; ADEN, Abdisalam Ibrahim; MOHAMUD, Abdirahman Khalif. Dermoscopic findings in Tinea Capitis among under 18 children in dermatology polyclinic patients: a hospital-based cross-sectional study. Annals of Medicine and Surgery, 2024, 86.1: 121-126.

ARENAS, Roberto; TOUSSAINT, Sonia; ISA‐ISA, Rafael. Kerion and dermatophytic gra

PARK, Su‐Kyung, et al. Tinea capitis in adults: a 18‐year retrospective, single‐centre study in Korea. Mycoses, 2019, 62.7: 609-616.

JOHN, Ann M.; SCHWARTZ, Robert A.; JANNIGER, Camila K. The kerion: an angry tinea capitis. International journal of dermatology, 2018, 57.1: 3-9.

粃糠性脱毛症の関連記事