ある日突然、髪が大量に抜け始め、頭部全体のボリュームが失われる「急性びまん性脱毛症」。その衝撃的な症状に多くの方が深い不安と焦りを感じます。

しかしこの脱毛症は原因を特定して正しく対処すれば回復が期待できるものです。

この記事では急性びまん性脱毛症がなぜ起こるのか、回復までの道のり、そして専門クリニックで行う治療法について詳しく解説します。

希望を持って回復への一歩を踏み出すための知識をお届けします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

急性びまん性脱毛症とは何か

急性びまん性脱毛症は特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛がほぼ均等に、かつ急激に抜け落ちる症状を指します。

AGA(男性型脱毛症)のようにゆっくり進行するのではなく、数週間から数ヶ月という短い期間で症状が現れるのが大きな特徴です。

主な症状と特徴

主な症状は、シャンプーやブラッシングの際に驚くほどの量の髪が抜けることです。髪全体の密度が低下し、地肌が透けて見えるようになります。

AGAのように生え際や頭頂部から薄くなるのではなく、全体的にボリュームダウンするのが特徴です。

AGAとの違い

AGAは男性ホルモンの影響で特定の部位からゆっくり進行しますが、急性びまん性脱毛症は性別を問わず発症し、進行が速いという違いがあります。

原因も異なるため、治療法も当然変わってきます。

急性びまん性脱毛症とAGAの比較

| 項目 | 急性びまん性脱毛症 | AGA(男性型脱毛症) |

|---|---|---|

| 進行速度 | 速い(数週間~数ヶ月) | ゆっくり(数年単位) |

| 脱毛範囲 | 頭部全体が均等に薄くなる | 生え際や頭頂部から薄くなる |

| 主な原因 | 身体的・精神的ストレスなど | 男性ホルモン、遺伝 |

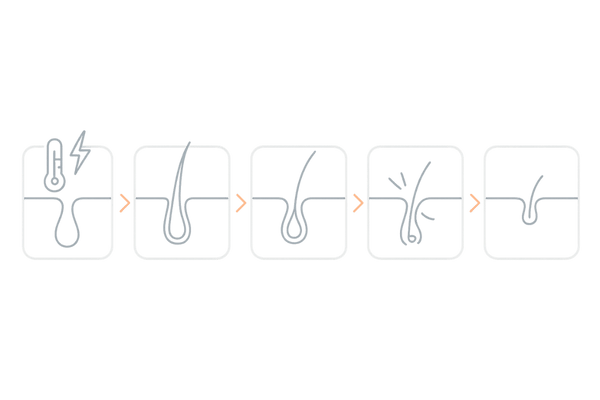

「休止期脱毛」という現象

急性びまん性脱毛症の多くは「休止期脱毛症」に分類されます。

これは何らかの原因で成長期にある多くの髪の毛が一斉に休止期(髪が抜け落ちる準備期間)に入ってしまい、その数ヶ月後に一気に抜け落ちる現象です。

脱毛の引き金となる主な原因

急性びまん性脱毛症は体に大きな負担がかかった出来事が引き金となって発症することが多いです。原因を特定することが、回復への第一歩となります。

身体的な大きなストレス

体に大きな負荷がかかる出来事は休止期脱毛の代表的な原因です。

体が生命維持を優先するため髪の毛への栄養供給が後回しになり、多くの髪が成長を止めてしまうのです。

- 高熱を伴う疾患(インフルエンザなど)

- 大きな外科手術や出産

- 極端なダイエットによる急激な体重減少

精神的な強いストレス

仕事や家庭環境における強い精神的ストレスも自律神経やホルモンバランスを乱し、脱毛の引き金となります。

ストレスにより血管が収縮し、頭皮の血行が悪化することも影響します。

特定の薬剤の影響

一部の薬剤の副作用として脱毛が起こることがあります。治療のために服用している薬がある場合は、その影響も考慮に入れる必要があります。

自己判断で服用を中止せず、必ず医師に相談してください。

脱毛を引き起こす可能性のある要因

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 身体的要因 | 高熱、手術、出産、急激なダイエット |

| 精神的要因 | 過労、人間関係の悩み、ショックな出来事 |

| 薬剤性要因 | 一部の降圧剤、抗うつ薬、抗がん剤など |

栄養状態の悪化

髪の毛はタンパク質を主成分とし、ビタミンやミネラルを使って作られます。

偏った食事や無理なダイエットでこれらの栄養素が不足すると健康な髪を作ることができなくなり、脱毛につながります。

回復までの一般的な道のり

原因が取り除かれれば、急性びまん性脱毛症は自然に回復に向かうことが多いです。しかし髪にはヘアサイクルがあるため、回復を実感するまでにはある程度の時間が必要です。

原因の特定と除去

回復への最初のステップは脱毛の引き金となった原因を特定し、それを取り除くことです。

病気が原因であればその治療を、生活習慣が原因であればその改善を行います。

脱毛が始まってから止まるまで

原因となる出来事から2~3ヶ月後に脱毛が始まり、通常は数ヶ月続きます。原因が取り除かれれば、抜け毛は徐々に落ち着いていきます。

この期間は不安が大きいですが、回復過程の一部と理解することが大切です。

新しい髪が生え始める時期

抜け毛が落ち着いてから新しい髪の毛(産毛)が生え始めるまでには、さらに数ヶ月かかります。

脱毛が始まってから見た目の回復を実感できるまでには、早くても半年から1年程度の期間を見込む必要があります。

回復までのタイムラインの目安

| 期間 | 状態 |

|---|---|

| 原因発生~3ヶ月後 | 脱毛が始まる。抜け毛の量がピークに。 |

| 3ヶ月~6ヶ月後 | 抜け毛の量が徐々に減少してくる。 |

| 6ヶ月~12ヶ月後 | 産毛が生え始め、徐々に髪の密度が回復してくる。 |

完全に元通りになるまでの期間

髪の毛が1ヶ月に約1cm伸びることを考えると、全体のボリューム感や長さが元通りになるには1年以上の時間が必要となることも珍しくありません。

焦らず、じっくりと回復を待つ姿勢が重要です。

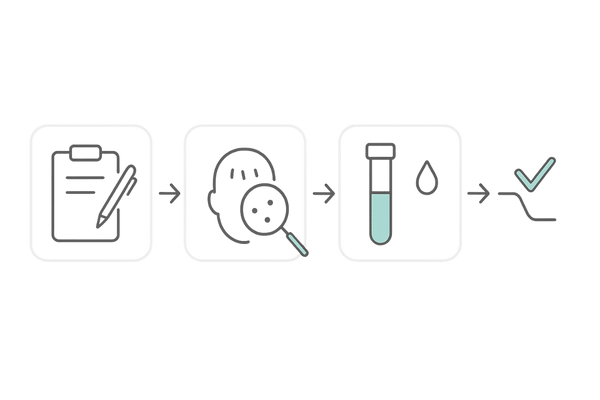

専門クリニックで行う診断と検査

「本当に急性びまん性脱毛症なのか」「他の脱毛症と合併していないか」を正確に判断するために、専門クリニックでの診断が重要になります。

詳細な問診の重要性

医師は脱毛が始まった時期やきっかけ、最近の健康状態、生活習慣、服用中の薬などについて詳しく質問します。

この問診が原因を特定するための最も重要な手がかりとなります。

視診とマイクロスコープ検査

頭皮全体の状態や脱毛の範囲、パターンを視診で確認します。

さらに、マイクロスコープを使って頭皮や毛穴、髪の太さなどを詳細に観察し、AGAなど他の脱毛症の兆候がないかをチェックします。

問診で確認する主な項目

| 項目 | 確認する内容 |

|---|---|

| 生活習慣 | 食事、睡眠、ストレスの状況、最近の大きな変化など。 |

| 既往歴・服薬歴 | 過去や現在の病気、服用中の薬、サプリメントなど。 |

| 脱毛の経緯 | いつから、どのくらいの量が、どのように抜けているか。 |

血液検査による全身状態のチェック

脱毛の原因として、甲状腺機能の異常や貧血、栄養不足などが隠れていることがあります。

血液検査を行うことでこれらの内科的な問題がないかを確認し、全身の状態から原因を探ります。

他の脱毛症との鑑別

急性びまん性脱毛症とAGAが合併しているケースもあります。専門医はこれらの検査結果を総合的に判断し、脱毛の原因を正確に診断します。

この診断に基づいて、一人ひとりに合った治療計画を立てます。

クリニックでの主な治療法

急性びまん性脱毛症の治療は原因の除去を基本としながら発毛をサポートし、回復を早めるための治療を並行して行います。

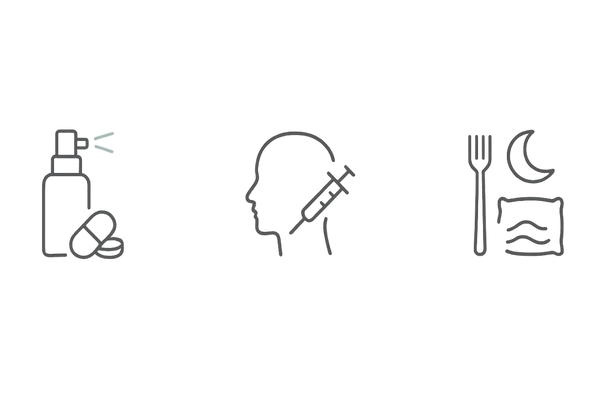

生活習慣の改善指導

診断で特定された原因に基づき、具体的な生活習慣の改善を指導します。特に栄養バランスの取れた食事と質の高い睡眠は、髪の健康を取り戻すための土台となります。

- バランスの取れた食事

- 十分な睡眠時間の確保

- ストレス管理

発毛を促進する外用薬・内服薬

頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる「ミノキシジル」の外用薬や内服薬は新しい髪の成長をサポートし、回復を早める効果が期待できます。

また、髪の材料となるアミノ酸やビタミン、ミネラルなどを補給するサプリメントを併用することもあります。

回復をサポートする主な治療

| 治療法 | 目的 |

|---|---|

| ミノキシジル(外用・内服) | 頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる。 |

| 栄養サプリメント | 髪の成長に必要な栄養素を補給する。 |

| 注入治療(メソセラピー) | 成長因子などを頭皮に直接届け、発毛を強力に促す。 |

注入治療(メソセラピー)による積極的な発毛促進

より早く、より確実な回復を望む方には、注入治療(メソセラピー)が有効な選択肢となります。

これは髪の成長を促す成長因子(グロースファクター)などを、注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接届ける治療法です。

毛母細胞に直接栄養を届けることで、力強い発毛をサポートします。

抜け落ちる髪と向き合う、あなたの心へ

毎日大量に抜ける髪の毛を目の当たりにすることは想像以上に辛く、心を消耗させるものです。

「このまま全部なくなってしまうのでは」という恐怖や、「なぜ自分だけが」という孤独感に苛まれるかもしれません。その気持ちは決して特別なものではありません。

焦りと不安は、回復したい気持ちの裏返し

焦りや不安を感じるのは、あなたが自分の体を大切に思い、元の状態に戻りたいと強く願っているからです。その気持ちは回復へのエネルギーになります。

しかし、そのエネルギーが自分を責める方向に向かってしまうとストレスがさらなる負担となり、回復を妨げる悪循環に陥りかねません。

「抜ける」から「生える」への視点の転換

今は抜けていく髪に目が行きがちです。しかし、一本抜けるたびにその毛穴は新しい髪を生やすための準備を始めています。

今は力強く健康な髪が生まれるための「土壌の入れ替え」の時期だと考えてみてください。抜ける髪は過去の髪、これからは未来の髪を育てる時間です。

心の負担を軽くする考え方

| 不安な気持ち | 新しい視点 |

|---|---|

| 髪が抜けていくのが怖い | 新しい髪が生えるための準備期間 |

| いつ治るのか焦る | 髪には時間が必要。体の回復力を信じて待つ |

| 周りの目が気になる | 今は自分の心と体のケアを最優先する時 |

専門家はあなたの「伴走者」

この長く不安なトンネルを一人で歩く必要はありません。私たち専門家はあなたの体の状態を客観的に評価し、医学的根拠に基づいて回復への道筋を示すことができます。

それだけでなく、あなたの不安な気持ちを受け止め、ゴールまで一緒に走り続ける「伴走者」でありたいと考えています。

辛い時はその気持ちを正直に話してください。それだけで心は少し軽くなるはずです。

回復期に心がけたいセルフケア

クリニックでの治療と並行して、ご自身でできるセルフケアを実践することで、よりスムーズな回復を促すことができます。

頭皮に優しいヘアケア

回復期のデリケートな頭皮には刺激の少ないアミノ酸系のシャンプーが適しています。

洗髪は1日1回までとし、爪を立てずに指の腹で優しく洗いましょう。過度なマッサージは、かえって抜け毛を助長することがあるため注意が必要です。

バランスの取れた食事

健康な髪を育てるためには特定の食品だけを食べるのではなく、バランスの良い食事が重要です。

髪の成長を助ける栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促す。 | 豚肉、レバー、マグロ |

質の高い睡眠を確保する

髪の成長を促す成長ホルモンは深い睡眠中に最も多く分泌されます。

就寝前はリラックスできる環境を整え、毎日決まった時間に就寝・起床することを心がけ、生活リズムを整えましょう。

薄毛と病気に戻る

よくある質問

急性びまん性脱毛症に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- 脱毛が始まってから、どれくらいで病院に行くべきですか?

-

明らかに抜け毛が増えたと感じた時点で、できるだけ早く専門のクリニックを受診することをお勧めします。

早期に原因を特定し、適切な対策を始めることが回復までの期間を短縮する鍵となります。

また、他の重篤な疾患が隠れている可能性も否定できないため、専門医による診断は重要です。

- 本当に治りますか?

-

急性びまん性脱毛症は原因が明確で、それを取り除くことができれば回復が十分に期待できる脱毛症です。

ただし、回復には時間がかかります。焦らずに医師の指導のもとで治療とセルフケアを継続することが大切です。

- 回復中にカラーやパーマをしても良いですか?

-

頭皮がデリケートになっている回復期にはカラー剤やパーマ液の化学的な刺激が負担となり、回復を遅らせる可能性があります。

少なくとも抜け毛が完全に落ち着き、新しい髪が生え揃ってくるまでは控えることをお勧めします。

再開する際は、必ず医師に相談してください。

- AGA治療薬を飲んでも良いですか?

-

急性びまん性脱毛症とAGAが合併している場合はAGA治療薬(フィナステリドなど)の服用が有効なケースもあります。

しかし、原因が急性びまん性脱毛症のみである場合はAGA治療薬は効果がありません。

自己判断で服用せず、必ず専門医の診断のもとで適切な治療法を選択してください。

以上

参考文献

SATO-KAWAMURA, Maki; AIBA, Setsuya; TAGAMI, Hachiro. Acute diffuse and total alopecia of the female scalp: A new subtype of diffuse alopecia areata that has a favorable prognosis. Dermatology, 2002, 205.4: 367-373.

FUKUOKA, Hirotaro, et al. The latest advance in hair regeneration therapy using proteins secreted by adipose-derived stem cells. The American Journal of Cosmetic Surgery, 2012, 29.4: 273-282.

YONEDA, Katsuaki, et al. Preventive effect of edaravone ointment on cyclophosphamide-chemotherapy induced alopecia. Supportive Care in Cancer, 2021, 29.10: 6127-6134.

OHYAMA, Manabu, et al. Japanese Dermatological Association’s Clinical Practice Guidelines for Alopecia Areata 2024: A Complete English Translated Version. The Journal of Dermatology, 2025.

KATAYAMA, Ichiro, et al. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2017. Allergology International, 2017, 66.2: 230-247.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.