多くの方が楽しむアルコールですが、実は薄毛や抜け毛、特にAGA(男性型脱毛症)の進行に深く関わっています。「お酒を飲むと髪が抜ける」という話は迷信ではありません。

アルコールが体内で分解される際、髪の成長に必要な栄養素を大量に消費したり、AGAの原因物質である男性ホルモンに悪影響を及ぼしたりするからです。

本記事ではアルコールが薄毛を引き起こす医学的な理由を詳しく解説し、飲酒習慣を見直すことがなぜ薄毛治療において重要なのかを専門的な視点からお伝えします。

正しい知識を身につけ、生活習慣と薄毛治療を両立させる方法を知りましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

アルコールがAGAを加速させる3つの医学的要因

適度な飲酒であれば問題ありませんが、過剰なアルコール摂取は体内で様々な有害物質を生成し、薄毛の主要因であるAGAの進行を加速させます。

アルコールは主に肝臓での処理を通じて、髪の成長を妨げる複数の要因を生み出します。

アセトアルデヒドによる毛母細胞への毒性

アルコールが肝臓で分解される際に生じるアセトアルデヒドは、非常に毒性の強い物質です。

この物質は血流に乗って全身を巡り、髪を作り出す毛母細胞に到達すると、細胞の正常な分裂や増殖を妨げます。

これにより髪の成長が阻害され、健康な髪が育つ前に抜け落ちてしまいます。この毒性が「はげる」という状態を引き起こす一因となります。

男性ホルモンバランスの変動

過度なアルコール摂取は男性ホルモンであるテストステロンの生成に影響を与えます。テストステロンの一部はAGAの原因物質であるDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されます。

飲酒によってホルモンバランスが乱れると結果的にDHTの濃度や働きに悪影響を与え、AGAの進行を加速させる可能性があります。

利尿作用による栄養素の排出促進

アルコールには強い利尿作用があります。飲酒後にトイレが近くなるのは、体内の水分が排出されているからです。

このとき、髪の成長に必要な水溶性のビタミンやミネラルも一緒に体外へ排出されてしまいます。

これにより髪の毛の原料となる栄養が不足しやすくなり、薄毛のリスクが高まります。

アルコールが薄毛にもたらす主な影響

| 影響の種類 | 体内での変化 | 髪への結果 |

|---|---|---|

| 細胞毒性 | アセトアルデヒドの生成 | 毛母細胞の機能低下 |

| ホルモン変動 | テストステロンへの影響 | AGAの進行を促進 |

| 栄養素排出 | 利尿作用による脱水 | 髪の原料不足 |

飲酒による髪の成長に必要な栄養素の消耗

髪の成長は食事から摂取したタンパク質やビタミン、ミネラルに依存しています。

アルコールを分解する過程で体はこれらの重要な栄養素を大量に消費するため、髪の成長に必要な分が不足してしまいます。

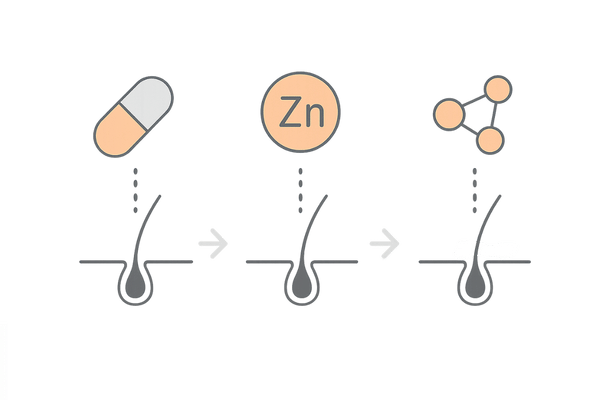

亜鉛とアミノ酸の利用効率の低下

髪の毛の主成分であるケラチンの合成には亜鉛が重要です。しかし、アルコールが体内に取り込まれると、亜鉛はアルコールの分解を助ける酵素の働きに使われてしまいます。

また、アルコール代謝の過程で大量に消費されるため、髪の毛の成長に必要な亜鉛やタンパク質の原料となるアミノ酸が毛根へ届きにくくなります。

ビタミンB群の大量消費

ビタミンB群、特にビタミンB1はアルコールを分解する際に大量に消費されます。ビタミンB群はエネルギー代謝や細胞分裂を活発にする上で大切な役割を果たします。

これが不足することで毛母細胞のエネルギー生産が滞り、髪の成長期が短縮され、抜け毛が増える原因となります。

肝臓機能の低下と栄養貯蔵の妨げ

過剰な飲酒は肝臓に負担をかけ、肝機能を低下させます。肝臓は栄養素を貯蔵・分解し、体全体に供給する重要な臓器です。

肝機能が低下すると髪の成長に必要な栄養素を蓄えたり、適切に変換したりする能力が落ちます。

結果として、いくら食事で栄養を摂っても、髪へ効率よく届けることが難しくなります。

アルコールで消費される主な栄養素

- ビタミンB群(B1, B6, B12など)

- 亜鉛

- マグネシウム

- タンパク質(アミノ酸)

飲酒がもたらす質の悪い睡眠とホルモンバランスの乱れ

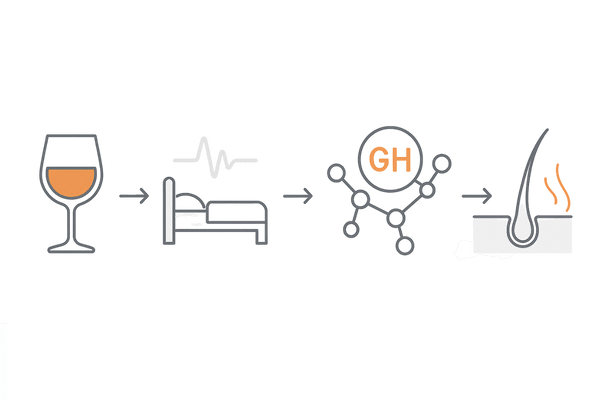

アルコールは一時的に眠気を誘いますが、質の高い睡眠を妨げ、これが薄毛の大きな原因となります。髪の成長に必須な成長ホルモンは深い睡眠中に分泌されるからです。

成長ホルモンの分泌抑制

髪の毛は主に夜間の深い睡眠時(ノンレム睡眠)に分泌される成長ホルモンによって修復・成長します。

飲酒後の睡眠は眠りが浅く、途中で目覚めやすくなるため、深い睡眠の時間が短くなります。これにより、成長ホルモンの分泌量が減少し、髪の成長が妨げられます。

自律神経の乱れと血行不良

アルコールは自律神経のバランスを乱し、特に交感神経を刺激します。交感神経が優位になると血管が収縮し、全身の血流が悪化します。

頭皮の毛細血管は非常に細いため、この血行不良の影響を受けやすく、毛根への栄養供給が滞り、抜け毛を引き起こします。

脱水症状による頭皮の乾燥

アルコールの利尿作用によって脱水状態になると、肌だけでなく頭皮も乾燥します。頭皮が乾燥するとフケやかゆみが発生しやすくなり、これが炎症につながる可能性があります。

頭皮の炎症は健康な髪の成長を妨げるため、薄毛のリスクを高めます。

飲酒による睡眠と薄毛の関係

| 状態 | 体内への影響 | 薄毛への影響 |

|---|---|---|

| 浅い睡眠 | 成長ホルモンの分泌減 | 髪の修復と成長が停止 |

| 自律神経の乱れ | 交感神経の優位 | 頭皮の血管が収縮する |

| 脱水状態 | 頭皮の水分量低下 | 頭皮の乾燥と炎症を招く |

アルコール代謝が引き起こす頭皮への血行不良

飲酒直後は顔が赤くなるように血行が良くなったと感じますが、アルコールの代謝が進む過程で頭皮の血流には負の影響が生じます。

血行不良は薄毛治療において最も避けたい状態の一つです。

肝臓集中による頭皮への血流低下

アルコールを摂取すると、体は分解作業を最優先するために血流の多くを肝臓に集中させます。この結果、頭皮や手足などの末端の毛細血管への血流が一時的に低下します。

毛根は血流に乗って運ばれる酸素や栄養素を頼りに成長しているため、血流の低下は髪の成長を直接的に妨げる原因となります。

血管収縮作用を持つ物質の生成

アルコール代謝によって体内に蓄積されるアセトアルデヒドは血管を拡張させる作用も持ちますが、その後の体の反応として、血管を収縮させるホルモンが分泌されることがあります。

この血流の変動や収縮作用により、慢性的な飲酒習慣は頭皮の血行不良を引き起こす要因となります。

体温調節機能の乱れ

アルコールは体温調節機能にも影響を与えます。飲酒直後は体温が上がりますが、その後の急激な体温低下を防ぐために体の表面の血管が収縮することがあります。

この体温調節の乱れが頭皮の血流にも影響を及ぼし、髪の成長を妨げる可能性があります。

血行不良を引き起こす飲酒のサイクル

| 段階 | 体の反応 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 飲酒時 | 血流が肝臓へ集中 | 頭皮の血流が一時的に低下 |

| 代謝中 | 栄養素の大量消費 | 毛根への栄養供給不足 |

| 飲酒後 | 血管の収縮と体温低下 | 慢性的な血行不良を招く |

「飲酒量×AGA治療薬」の吸収と効果への深刻な影響

AGA治療薬を服用している方が過度に飲酒すると治療効果が減弱するだけでなく、体への負担が増大するリスクもあります。

肝臓での代謝競合による治療薬の効果減弱

AGA治療薬の多くは肝臓で代謝・分解されて体外に排出されます。アルコールもまた肝臓で分解されるため、治療薬とアルコールが肝臓内で代謝の「競合」を起こします。

これにより治療薬の代謝が遅れたり、逆に異常に早まったりする可能性があります。

結果として体内の薬物濃度が不安定になり、薬本来の進行抑制効果や発毛効果が十分に発揮されなくなる恐れがあります。

副作用発現リスクの増大

アルコールと治療薬を同時に摂取することで肝臓への負担が相乗的に増大します。

特に肝機能が低下している方や大量飲酒をする方は、肝機能障害などの副作用を発現するリスクが高まります。

当院では患者さんの安全と治療効果を最優先するため、節度ある飲酒を強く推奨します。

治療薬の成分とアルコールの相互作用

一部のAGA治療薬の成分は、アルコールと同時に摂取することで眠気やめまいなどの副作用を増強させる可能性があります。

医師は患者さんの飲酒習慣を考慮して治療薬の処方を決定しますが、規定量を超えた飲酒は予期せぬ体調不良を引き起こす可能性があります。

これらの相互作用に注意することが大切です。

AGA治療中の飲酒のリスク

- 治療薬の代謝遅延による効果減弱

- 肝機能障害のリスク増加

- 副作用(眠気、めまい)の増強

薄毛対策のための正しい飲酒習慣と休肝日の大切さ

薄毛治療中でも社会生活上、飲酒を完全に断つことが難しい場合もあります。

無理なく薄毛対策と飲酒を両立させるためには、正しい飲酒習慣と休肝日の設定が大切です。

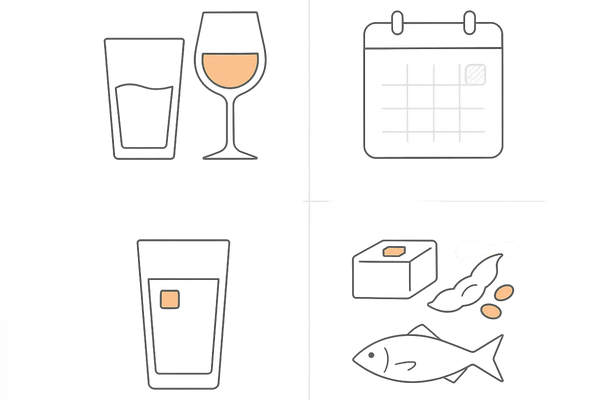

「適量」の定義と飲酒量の見直し

「適量」は個人差がありますが、一般的には純アルコール量で一日約20g程度とされています。これはビール中瓶1本、日本酒1合、ワイングラス2杯弱に相当します。

この目安を参考にし、自身の飲酒量を大幅に見直してください。特にAGA治療中はこの適量をさらに下回るか、休肝日を設けることが推奨されます。

肝臓を休ませる休肝日の設定

肝臓がアルコールを完全に分解し、機能を回復させるためには時間が必要です。

週に2日以上の休肝日を設けることは肝臓の負担を軽減し、髪の成長に必要な栄養素の代謝機能を正常に戻す上で重要です。

休肝日を設けることで、AGA治療薬の代謝効率も改善します。

おつまみの選び方による栄養素の補充

飲酒時のおつまみは、アルコールによって消費される栄養素を補うものを選んでください。

タンパク質や亜鉛、ビタミンB群を多く含む食材、例えば豆腐や枝豆、チーズ、レバーなどを選ぶと良いでしょう。

揚げ物などの脂質の多いものは皮脂の過剰分泌を招き、薄毛の原因となるため控えることが大切です。

薄毛対策のための飲酒ルール

| ルール | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| 適量を守る | 肝臓への負担軽減 | 純アルコール20g以下に抑える |

| 休肝日を設ける | 肝機能の回復 | 週に2日以上お酒を飲まない |

| 飲む前の準備 | 胃腸の保護 | 食事を先に済ませてから飲む |

お酒が飲みたい時の賢い飲み方と代替策

お酒を楽しみつつも、薄毛リスクを最小限に抑えるための具体的な工夫があります。

これらの工夫を日常に取り入れることで、髪の健康を守りながら社交の場も楽しむことが可能です。

水やチェイサーを意識的に飲む

飲酒時は、アルコールの利尿作用による脱水症状を防ぐために、お酒と同量かそれ以上の水や炭酸水をチェイサーとして飲むようにしてください。

これにより、アルコールの血中濃度が急激に上がるのを防ぎ、アセトアルデヒドの排出を助けます。また、飲み過ぎ防止にも役立ちます。

アルコール濃度の低いお酒を選ぶ

アルコール度数が低いお酒を選ぶことも、総アルコール摂取量を抑える有効な手段です。ハイボールや薄めの水割りなど、アルコール度数を調整できる飲み物を選ぶと良いでしょう。

日本酒やウイスキーなどの度数の高いお酒は少量に抑えるか、避けることが推奨されます。

ノンアルコール飲料や代替飲料の活用

どうしても口寂しい時や雰囲気を楽しみたい時は、ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルなどを活用してください。

これらはアルコールによる薄毛への悪影響を心配することなく、飲酒の場に参加できます。特にノンアルコールビールはビタミンやミネラルを含むものもあり、水分補給にもなります。

薄毛対策に役立つおつまみの選び方

| 推奨食材 | 含まれる栄養素 | 髪への効果 |

|---|---|---|

| 枝豆、豆腐 | タンパク質、亜鉛 | 髪の原料を補給 |

| 魚介類(イカ、タコ) | タウリン | 肝機能のサポート |

| ナッツ類(適量) | ビタミンE | 血行促進を助ける |

薄毛対策・生活習慣に戻る

AGAと飲酒の影響に関するよくある質問

- 飲みすぎた次の日は抜け毛が増える気がします。気のせいでしょうか?

-

抜け毛が増える感覚は気のせいではなく、実際に体内で髪の成長を妨げる変化が起こっています。

アルコールを大量に摂取すると肝臓がアルコール分解を最優先するため、髪の成長に必要なタンパク質やビタミンなどの栄養素が毛根へ届かなくなります。

また、アセトアルデヒドという毒性物質が毛母細胞の活動を一時的に弱めます。

この栄養不足と毒性物質の影響により髪の成長サイクルが乱れ、結果的に抜け毛が増えたと感じやすくなります。

- 毎日晩酌をしますが、少量であれば薄毛に影響しませんか?

-

少量であっても毎日の飲酒は休肝日がないために薄毛リスクをゼロにはできません。

純アルコール量で一日20g程度の適量であれば、健康な方にとって大きな問題は起こりにくいと考えられます。

しかし、髪の成長を考えた場合、肝臓に休息を与える休肝日を設けていないとアルコールの分解によって常に栄養素が消費され続ける状態になります。

薄毛対策においては飲酒の量よりも、肝臓をリセットし、髪の成長に必要な栄養を蓄える時間を確保することが重要です。

- 飲酒を完全にやめれば、薄毛は治りますか?

-

飲酒をやめることで薄毛の進行速度を遅らせたり、抜け毛を減らしたりする効果は期待できますが、AGA自体が治るわけではありません。

飲酒をやめることは髪の成長に必要な栄養素の浪費を防ぎ、睡眠の質を改善し、頭皮の血流を良くするため、薄毛対策として非常に有効です。

しかし、薄毛の主な原因が遺伝性のAGAである場合、DHT(ジヒドロテストステロン)の作用を抑える医薬品による専門的な治療がなければ、薄毛は進行し続けます。

飲酒をやめることは治療効果を最大限に高めるための土台作りとして大切ですが、治療自体は専門クリニックの診断に基づいて行う必要があります。

参考文献

YANG, Won Jin, et al. Exploring the association between alcohol consumption and androgenic alopecia: a systematic review and meta-analysis. Alcohol and Alcoholism, 2024, 59.6: agae076.

PAN, Lingfeng, et al. Exploring the Association Between Multidimensional Dietary Patterns and Non-Scarring Hair Loss Using Mendelian Randomization. Nutrients, 2025, 17.15: 2569.

VAROTHAI, Supenya; BERGFELD, Wilma F. Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment update. American journal of clinical dermatology, 2014, 15.3: 217-230.

MESINKOVSKA, Natasha Atanaskova; BERGFELD, Wilma F. Hair: What is New in Diagnosis and Management?: Female Pattern Hair Loss Update: Diagnosis and Treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 119-127.

ANASTASSAKIS, Konstantinos. Diet, Lifestyle, and AGA/FPHL. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 2 Drugs, Herbs, Nutrition and Supplements. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 255-267.