AGA治療で効果を実感し始めると、次に気になるのが「いつまで薬を飲み続けるのか」という問題です。費用のこと、副作用のこと、そして治療のゴール。

様々な理由から減薬や断薬を考える方は少なくありません。しかし、自己判断で薬を減らす・やめる行為は再び脱毛が進行する大きなリスクを伴います。

この記事ではAGA治療薬の長期服用におけるリスク管理と医師の指導のもとで行う安全な減薬について、専門的な視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

AGA治療薬の長期服用 なぜ「やめたい」と思うのか

治療効果に満足しているにもかかわらず、多くの患者さんが「薬をやめたい」「減らしたい」と考え始めます。その背景には、単に「面倒だから」という理由だけではない切実な思いや不安が存在します。

私たちは、そのお気持ちに寄り添うことが治療の第一歩だと考えます。

経済的な負担の継続

AGA治療は自由診療のため、公的医療保険が適用されません。治療費は全額自己負担となり、毎月一定の費用がかかり続けます。

治療が長期にわたるほど、この経済的な負担は決して軽いものではなく、「この出費がいつまで続くのだろう」という不安が減薬を考える大きな動機となります。

副作用への漠然とした不安

AGA治療薬には性機能の低下や肝機能への影響など、様々な副作用の可能性が報告されています。

現在特に自覚症状がなくても、「このまま長期間飲み続けて、将来的に体に影響はないのだろうか」という漠然とした不安は、常に心のどこかに残り続けます。

この見えない不安が減薬への気持ちを後押しすることがあります。

減薬を考える主な心理的要因

| 要因 | 具体的な内容 | 患者様の心の声 |

|---|---|---|

| 経済的負担 | 継続的な治療費の発生 | 「いつまで払い続けるんだろう…」 |

| 副作用への不安 | 将来の健康への影響 | 「今は大丈夫でも、10年後は…」 |

| ゴールの不在 | 治療の終わりが見えない | 「もう十分、これで満足では?」 |

治療のゴールが見えない焦り

AGAは進行性の脱毛症であり、治療をやめれば再び症状が進行する可能性があります。このため、明確な「完治」というゴールを設定しにくいのが実情です。

「髪の状態は良くなった。でも、いつまで続ければいいのか?」という終わりの見えない治療に対する焦りや精神的な疲労が、自己判断での中断につながるケースも少なくありません。

AGA治療薬をやめるとどうなる?脱毛再発のリスク

医師の指導なくAGA治療薬の服用をやめてしまうと、高確率で脱毛が再発します。

なぜなら薬はAGAを「完治」させているわけではなく、その進行を「抑制」しているに過ぎないからです。

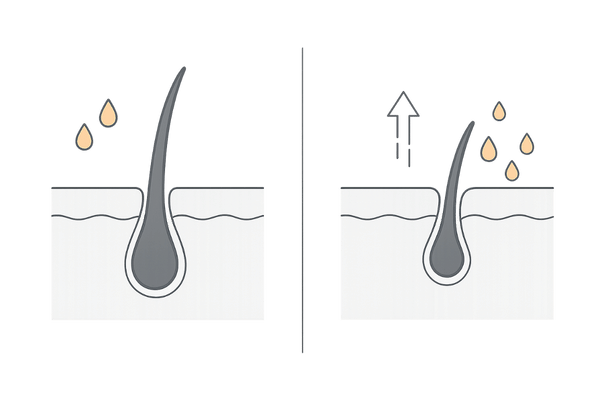

薬で抑制されていた脱毛因子の再活性化

フィナステリドやデュタステリドといった内服薬は、AGAの主な原因である男性ホルモン「DHT(ジヒドロテストステロン)」の生成を抑える働きをします。

服用を中止するとこの抑制が効かなくなり、DHTが再び活発に生成され始めます。その結果ヘアサイクルが乱れ、髪が十分に成長する前に抜け落ちるというAGA本来の症状がぶり返します。

服薬中と中断後の頭皮環境の変化

| 状態 | DHTの活動 | ヘアサイクルの状態 |

|---|---|---|

| 服薬中 | 抑制されている | 正常化に向かう |

| 中断後 | 再び活発化する | 再び乱れ、成長期が短縮する |

減薬・断薬後に抜け毛が始まるまでの期間

薬をやめてから再び抜け毛が目立ち始めるまでの期間には個人差がありますが、一般的には2〜6ヶ月程度で変化を感じ始めることが多いです。

薬の血中濃度が低下するにつれて徐々にDHTの抑制効果が薄れ、ゆっくりと、しかし確実に脱毛が再開します。

再び治療を始めても元の状態に戻るとは限らない

一度断薬して薄毛が進行した後に治療を再開しても、以前と同じレベルまで回復する保証はありません。

休止期に入ってしまった毛根が再び活性化するまでには時間がかかりますし、最悪の場合は毛根の働きが弱まり、薬への反応が鈍くなる可能性も考えられます。

自己判断による減薬・断薬の危険性

「少しぐらいなら大丈夫だろう」「髪も増えたし、一旦やめてみよう」といった自己判断による減薬や断薬は、これまで積み重ねてきた治療努力を無駄にしてしまう可能性のある非常に危険な行為です。

脱毛が一気に進行する可能性

薬によって抑えられていた脱毛の勢いが、中断をきっかけに一気にぶり返すことがあります。これを「リバウンド」と呼ぶこともあります。

ゆっくりと進行するのではなく、数ヶ月の間に治療前の状態、あるいはそれ以上に薄毛が目立つようになるケースも珍しくありません。

- 治療効果の完全なリセット

- 治療前よりも悪化するリスク

- 精神的なショックの増大

治療効果の喪失と再開の難しさ

前述の通り、一度失われた治療効果を取り戻すのは容易ではありません。時間も費用も最初からやり直す以上のものが必要になる可能性があります。

自己判断での中断は経済的にも精神的にも、結果としてより大きな負担を自身に課すことになりかねません。

自己判断による中断の主なリスク

| リスクの種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 身体的リスク | 脱毛の急激な再発・悪化 |

| 経済的リスク | これまでの治療費が無駄になる可能性 |

| 精神的リスク | 後悔や喪失感によるストレス |

精神的なストレスの増大

一度は改善した髪が再び失われていく様を目の当たりにすることは、想像以上に大きな精神的苦痛を伴います。

「あの時やめなければ…」という後悔の念は日々の生活における大きなストレスとなり、そのストレスがさらに脱毛を助長するという悪循環に陥る危険性もあります。

医師の管理下で行う「減薬」という選択肢

「やめたい」けれど「やめられない」。そんなジレンマを解決する一つの方法が医師の管理下で計画的に行う「減薬」です。

これは治療効果を可能な限り維持しながら、副作用のリスクや経済的負担を軽減することを目的とします。

なぜ減薬が可能になるのか

長期間の治療によって髪の状態が十分に改善し、安定期に入ったと医師が判断した場合に、減薬が選択肢となります。

治療によってヘアサイクルが正常化し、毛量がある一定のレベルで維持されている状態であれば、薬の量を少し減らしても、その状態を維持できる可能性があるからです。

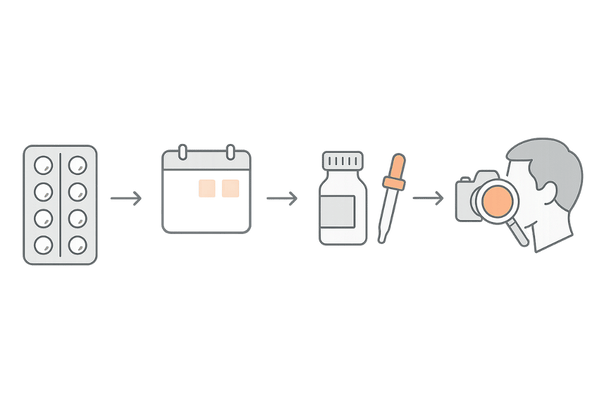

減薬の具体的な方法とスケジュール

減薬は患者さんの状態を慎重に見極めながら段階的に行います。例えば毎日服用していた薬を2日に1回にしたり、より作用の緩やかな薬に変更したりします。

自己判断で行うのではなく、数ヶ月単位で医師が経過を観察し、脱毛が再発する兆候がないかを確認しながら進めることが重要です。

減薬スケジュールの例(医師の判断による)

| フェーズ | 服用頻度(例) | 観察期間 |

|---|---|---|

| 維持期 | 毎日1錠 | – |

| 減薬第一段階 | 2日に1錠 | 3〜6ヶ月 |

| 減薬第二段階 | 3日に1錠 or 薬の変更 | 3〜6ヶ月 |

維持療法としての減薬の位置づけ

減薬は治療を「やめる」ための準備ではなく、良い状態を「維持する」ための新しい治療の形(維持療法)と捉えることが大切です。

ゴールは断薬ではなく最小限の投薬で最大限の効果を維持し、患者様のQOL(生活の質)を高めることにあります。

長期服用における副作用のリスク管理

AGA治療を長く続ける上で副作用のリスクを正しく理解し、適切に管理することは、安心して治療を継続するために必要です。

主なAGA治療薬の副作用

AGA治療薬には主に内服薬と外用薬があり、それぞれ異なる副作用が報告されています。

頻度は決して高くありませんが、どのような可能性があるかを知っておくことは重要です。

内服薬(フィナステリド・デュタステリド)の主な副作用

| 分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 性機能関連 | 性欲減退、勃起機能不全(ED) |

| 精神神経系 | 抑うつ症状、めまい |

| その他 | 肝機能障害、乳房の圧痛・腫れ |

外用薬(ミノキシジル)の主な副作用

| 分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 皮膚症状 | 塗布部位のかゆみ、赤み、かぶれ |

| 循環器系 | 動悸、めまい、頭痛 |

| その他 | 初期脱毛、多毛症 |

定期的な血液検査の重要性

特に内服薬を長期にわたって服用する場合、肝臓への負担を確認するために定期的な血液検査が推奨されます。自覚症状がなくても、体の中では変化が起きている可能性があります。

年に1〜2回程度の血液検査で肝機能の数値(AST, ALTなど)をチェックし、安全性を確認しながら治療を継続します。

副作用が出た場合の対処法

もし何らかの体調変化や副作用と思われる症状が現れた場合は自己判断で服用を続けたり、やめたりせず、速やかに処方を受けたクリニックに相談してください。

医師が症状を評価し、薬の量を調整したり種類を変更したり、あるいは一時的に休薬するなど、適切な対応を判断します。

治療効果と副作用のバランスを考える

AGA治療は単に髪を増やすことだけが目的ではありません。

患者さん自身が納得して満足のいく状態で生活を送れるように、治療効果と副作用、そして経済的な負担などのバランスを取ることが大切です。

医師と共有すべき体調の変化

診察の際には髪の変化だけでなく、ささいな体調の変化についても医師に伝えることが重要です。

「これくらいなら大丈夫だろう」と思わずに正直に話すことで、副作用の早期発見や、より安全な治療計画への見直しにつながります。

- 性欲や気分の変化

- 皮膚の異常

- 原因不明の倦怠感

ライフステージに合わせた治療計画の見直し

結婚や妊活、転職による生活環境の変化などライフステージが変わるタイミングは、治療計画を見直す良い機会です。

例えば、パートナーの妊娠を計画する際には薬の種類や服用について医師と相談する必要があります。

当クリニックでは患者さんの人生の節目に寄り添い、柔軟に治療計画を調整します。

治療の満足度と継続の意思決定

最終的に治療をどのレベルで、どのように継続していくかを決めるのは患者様自身です。

「これ以上は望まないが現状は維持したい」「副作用のリスクを考慮して少し減薬したい」など、ご自身の満足度や価値観を医師と共有し、共に今後の治療方針を決定していくことが、後悔のない長期治療につながります。

薄毛の治療に戻る

よくある質問(Q&A)

AGA治療薬の減薬や長期服用に関して、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 薬をやめたら、またすぐに薄毛に戻りますか?

-

個人差はありますが、多くの場合、服用を中止して数ヶ月後から再び脱毛が始まります。

薬の効果は永続的ではないため、AGAの進行を抑制し続けるには何らかの形で治療を継続することが推奨されます。

完全に元に戻るまでの期間は人それぞれです。

- 副作用が心配で薬を始めたくありません。

-

副作用の頻度は決して高くなく、多くの方は問題なく治療を継続しています。

当クリニックでは治療開始前に丁寧なカウンセリングを行い、リスクについて十分にご説明します。

また、治療中も定期的な診察で体調を確認し、万が一副作用が出た場合も迅速に対応しますので、ご安心ください。

- 減薬すれば副作用のリスクはゼロになりますか?

-

薬の量を減らすことで副作用が起こる可能性を低減させることは期待できます。しかしリスクが完全にゼロになるわけではありません。

ごくわずかな量でも体質によっては影響が出る可能性はあります。だからこそ、医師の管理下で慎重に経過を見ながら減薬を進めることが重要なのです。

- 治療費を抑えながら継続する方法はありますか?

-

髪の状態が安定すれば医師の判断で減薬を行い、月々の費用負担を軽減できる可能性があります。

また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択することで、先発医薬品と同等の効果をより安価に得ることも可能です。

費用面についてもお気軽にご相談ください。

以上

参考文献

YOSHITAKE, Toshihiro, et al. Five‐year efficacy of finasteride in 801 Japanese men with androgenetic alopecia. The Journal of Dermatology, 2015, 42.7: 735-738.

TSUNEMI, Yuichiro, et al. Long‐term safety and efficacy of dutasteride in the treatment of male patients with androgenetic alopecia. The Journal of dermatology, 2016, 43.9: 1051-1058.

MAKSYM, Radosław B.; KAJDY, Anna; RABIJEWSKI, Michał. Post-finasteride syndrome–does it really exist?. The Aging Male, 2019.

LIU, Dan, et al. Status of research on the development and regeneration of hair follicles. International Journal of Medical Sciences, 2024, 21.1: 80.

LELIEFELD, Herman HJ; DEBRUYNE, Frans MJ; REISMAN, Yakov. The post-finasteride syndrome: possible etiological mechanisms and symptoms. International Journal of Impotence Research, 2025, 37.6: 414-421.

RAMBWAWASVIKA, Hardlife; DZOMBA, P.; GWATIDZO, L. Alopecia types, current and future treatment. J Dermatol Cosmetol, 2021, 5.4: 93-9.