「痩せたら、なぜか髪も痩せてしまった」そんな経験はありませんか。体重を減らすためのダイエットが、思いがけず薄毛や抜け毛を引き起こすことがあります。

特に無理な食事制限を伴う方法は髪の成長に必要な栄養素が不足し、頭皮環境を悪化させる直接的な原因となります。

しかし、正しい知識に基づいたダイエットは、むしろ健康的な体と豊かな髪を取り戻すきっかけにもなり得ます。

この記事ではダイエットと薄毛の深い関係性を解き明かし、髪を守りながら健康的に痩せるための正しい栄養管理について、専門的な見地から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

ダイエットと薄毛の意外な関係

健康や美容のために始めるダイエットですが、その方法を間違えると髪の健康を損なうことがあります。

体重の減少と引き換えに、髪のボリュームを失ってしまうのはなぜでしょうか。その背景にある体内の変化について解説します。

なぜ無理なダイエットで髪が抜けるのか

髪の毛は、そのほとんどが「ケラチン」というタンパク質でできています。極端な食事制限を行うと体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を送ろうとします。

その結果、生命維持の優先度が低い髪の毛への栄養供給が後回しにされ、新しい髪が作られにくくなったり、今ある髪が抜けやすくなったりするのです。

栄養不足が招く休止期脱毛症

髪の毛には成長期・退行期・休止期というサイクルがあります。栄養不足の状態が続くと、多くの髪の毛が成長の途中で強制的に「休止期」に入ってしまいます。

この「休止期脱毛症」はダイエット開始から2〜3ヶ月後に抜け毛の増加として現れることが多く、ダイエットが原因であると気づきにくい特徴があります。

ホルモンバランスの乱れも一因に

急激な体重減少や過度なストレスは、ホルモンバランスの乱れを引き起こします。特に女性の場合、女性ホルモンの分泌が乱れると、髪の成長に影響が出やすくなります。

健康的な髪を維持するためには、体全体のバランスを整えることが重要です。

あなたの髪はSOSサインを出している?危険なダイエット法

短期間で効果が出るとされるダイエット法の中には、髪や体に大きな負担をかけるものが少なくありません。

ご自身の行っている方法が、髪の健康を脅かしていないか確認してみましょう。

極端なカロリー制限ダイエット

1日に必要な摂取カロリーを大幅に下回るような食事は、深刻な栄養不足を招きます。

体はエネルギー不足を補うために筋肉を分解し始め、代謝が低下します。髪の主成分であるタンパク質も不足するため、薄毛の直接的な原因となります。

健康的な減量と危険な減量の比較

| 項目 | 健康的な減量 | 危険な減量 |

|---|---|---|

| ペース | 1ヶ月に体重の5%以内 | 1週間に2kg以上など急激 |

| 食事内容 | バランスの取れた食事 | 特定の食品のみ、極端な低カロリー |

| 体への影響 | 体調が良く、持続可能 | 倦怠感、肌荒れ、抜け毛 |

〇〇だけ食べる単品ダイエット

りんごだけ、ゆで卵だけといった単品ダイエットは特定の栄養素しか摂取できないため、栄養の偏りが極端になります。

髪の成長には多種多様な栄養素が関わっているため、このような方法は髪にとって非常にリスクが高いと言えます。

糖質を完全に断つダイエット

糖質は体の主要なエネルギー源です。これを完全に断つと、体はタンパク質を分解してエネルギーを作り出そうとします。

その結果、髪の材料となるタンパク質がエネルギーとして使われてしまい、髪の成長が妨げられます。

髪の成長に必要不可欠な三大栄養素

健康な髪を育てるためには特定の栄養素をバランス良く摂取することが大切です。ここでは、特に重要とされる「三大栄養素」について解説します。

タンパク質 髪の主成分

髪の約90%はケラチンというタンパク質から構成されています。そのため、タンパク質が不足すると髪が細くなったり、ハリやコシが失われたりします。

肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質を毎食取り入れることを意識しましょう。

亜鉛 ケラチンの合成を助ける

亜鉛は食事から摂取したタンパク質を髪の毛の成分であるケラチンに再合成する際に、重要な役割を果たすミネラルです。

亜鉛が不足するとうまくケラチンを作れなくなり、抜け毛や髪の質の低下につながります。

髪のための三大栄養素を多く含む食品

| 栄養素 | 役割 | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身) |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給を担う | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

鉄分 頭皮に酸素を運ぶ

鉄分は血液中のヘモグロビンの成分となり、全身に酸素を運ぶ働きをしています。

頭皮も例外ではなく、鉄分が不足すると血行が悪化し、毛根に十分な酸素や栄養が届かなくなります。この状態が髪の成長を妨げる一因となります。

髪の三大栄養素をサポートするビタミン群

タンパク質、亜鉛、鉄分を効率よく体に吸収させ、その働きを最大限に引き出すためには、ビタミン群のサポートが重要です。

ダイエット中は特に不足しがちなビタミンを意識して摂取しましょう。

ビタミンB群 代謝を促進する

ビタミンB群、特にビタミンB2とB6はタンパク質の代謝に深く関わっています。

皮脂の分泌をコントロールする働きもあり、頭皮環境を正常に保つために重要な栄養素です。

- ビタミンB2 皮脂分泌の調整

- ビタミンB6 タンパク質の代謝促進

- ビオチン 皮膚や髪の健康維持

ビタミンC 鉄分の吸収を高める

ビタミンCは植物性の食品に含まれる非ヘム鉄の吸収率を高める働きがあります。

ほうれん草やひじきなどを食べる際は、ビタミンCが豊富なピーマンやブロッコリーなどと組み合わせると効果的です。

ビタミンと主な食品源

| ビタミン | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 代謝の促進、皮脂コントロール | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆 |

| ビタミンC | 鉄分の吸収促進、コラーゲン生成 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |

ビタミンE 血行を促進する

ビタミンEには末梢血管を広げて血行を促進する作用があります。

頭皮の血流が良くなることで毛根にある毛母細胞の活動が活発になり、健康な髪の育成をサポートします。

「痩せたい」と「髪を守りたい」を両立させる食事の組み立て方

多くのダイエット情報が溢れる中で、「これを食べれば良い」という断片的な知識だけでは、髪を守りながら健康的に痩せることは困難です。

大切なのは1日、そして1食の食事をどのように組み立てるかという視点です。

ここでは、当クリニックが推奨する、髪と体のための食事戦略を解説します。

なぜ「食事のタイミング」が髪に関係するのか

空腹時間が長くなると、体は血糖値を急上昇させやすい状態になります。

その後の食事で糖質を多く摂ると血糖値が乱高下し、この血糖値スパイクが体内で炎症を引き起こし、毛根にダメージを与える可能性があります。

食事は抜かず、1日3食をなるべく決まった時間にとることが、髪を守る第一歩です。

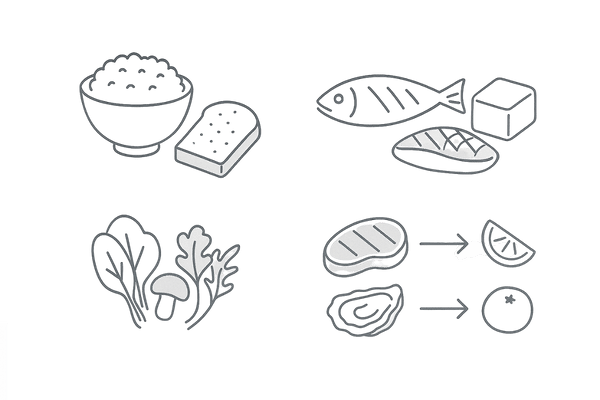

一食完結型「主食・主菜・副菜」の法則

毎食、「主食(ごはん・パンなど)」「主菜(肉・魚・卵・大豆製品)」「副菜(野菜・きのこ・海藻類)」をそろえることを基本とします。

この形を意識するだけで、自然と栄養バランスが整いやすくなります。特にダイエット中は主菜でタンパク質をしっかり確保することが、筋肉と髪を維持する鍵となります。

髪を守る一食のモデル

| 分類 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 主食 | エネルギー源 | 玄米ごはん、全粒粉パン |

| 主菜 | 髪と体の材料 | 焼き魚、鶏胸肉、豆腐 |

| 副菜 | ビタミン・ミネラル補給 | ほうれん草のおひたし、きのこのソテー |

栄養素の吸収率を高める「食べ合わせ」

栄養素は単体で働くのではなく、互いに影響し合っています。例えば、鉄分はビタミンCと、亜鉛はクエン酸やビタミンCと一緒にとることで吸収率が上がります。

レモンを絞った肉料理や、梅干しを添えたイワシなどは、理にかなった組み合わせと言えます。

間食を味方につける賢い選択

空腹を我慢しすぎると、次の食事でのドカ食いにつながります。間食を取り入れるなら、ナッツ類やヨーグルト、ゆで卵などがおすすめです。

これらは血糖値の上昇が緩やかで、タンパク質や良質な脂質、ビタミン、ミネラルを補給できます。スナック菓子や甘いジュースは避けるべきです。

栄養だけじゃない!健康的なダイエットのための生活習慣

髪の健康は食事から得られる栄養だけでなく、日々の生活習慣全体によって支えられています。ダイエットを成功させ、かつ髪を守るためには、以下の点にも注意を払うことが重要です。

質の良い睡眠と髪の成長

髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に入眠後の深い眠りの間に分泌が活発になります。

睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の成長サイクルを乱す原因となります。毎日6〜8時間の質の良い睡眠を確保するよう心がけましょう。

- 就寝前のスマートフォン操作を控える

- 毎日同じ時間に就寝・起床する

- 適度な運動で自然な眠りを誘う

ストレス管理の重要性

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。このことにより、頭皮の血行が悪化し、毛根への栄養供給が滞ってしまいます。

ダイエット自体がストレスにならないように無理のない計画を立て、趣味やリラックスできる時間を持つことが大切です。

適度な運動で血行を促進

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は全身の血行を促進し、頭皮に栄養を届ける助けとなります。

また、ストレス解消や良質な睡眠にもつながり、心身の両面から育毛環境をサポートします。無理のない範囲で、継続的に運動を取り入れましょう。

生活習慣と髪への影響

| 生活習慣 | 良い影響 | 悪い影響 |

|---|---|---|

| 睡眠 | 成長ホルモンの分泌 | 成長の妨げ、サイクル乱れ |

| ストレス | リラックスによる血行改善 | 血管収縮、血行不良 |

| 運動 | 全身の血行促進 | 運動不足による血行不良 |

栄養改善でも薄毛が治らない時に考えるべきこと

食事や生活習慣を見直し、正しい栄養管理を実践しても、抜け毛や薄毛が改善しない場合があります。その場合、原因は栄養不足だけではないかもしれません。

AGA(男性型脱毛症)の可能性

成人男性の薄毛の多くは、AGAが原因です。AGAは男性ホルモンや遺伝的要因が関与する進行性の脱毛症であり、栄養改善だけで治すことは困難です。

前頭部や頭頂部の髪が細く、軟らかくなってきた場合は、AGAを疑う必要があります。

栄養不足による脱毛とAGAの違い

| 項目 | 栄養不足による脱毛 | AGA(男性型脱毛症) |

|---|---|---|

| 原因 | 食事制限、栄養の偏り | 男性ホルモン、遺伝 |

| 脱毛パターン | 頭部全体が均一に薄くなる | 前頭部、頭頂部から進行 |

| 対処法 | 栄養バランスの改善 | 専門クリニックでの治療 |

その他の脱毛症

円形脱毛症や頭皮の炎症が原因となる脂漏性脱毛症など、薄毛の原因は多岐にわたります。

自己判断でケアを続けることは、症状の悪化を招く可能性があります。

専門医による正確な診断を

薄毛の原因を正確に特定するためには、専門医による診断が重要です。

マイクロスコープによる頭皮の診察や問診を通じて、あなたの薄毛がダイエットによる一時的なものなのか、あるいは治療を必要とする脱毛症なのかを的確に判断します。

専門クリニックで行う栄養指導と薄毛治療

当クリニックでは、薄毛に悩む患者さん一人ひとりに対して多角的なアプローチで治療計画を立案します。栄養の問題と医学的な問題を切り分け、両面からサポートします。

血液検査による栄養状態の把握

血液検査を行うことで髪の成長に重要な鉄分や亜鉛、各種ビタミンの不足がないかを客観的なデータで確認します。

不足している栄養素が特定できれば、食事指導やサプリメントの処方を通じて効率的に栄養状態を改善することが可能です。

個別の食事カウンセリング

患者さんの食生活やライフスタイルを詳しくヒアリングし、現実的で継続可能な食事改善プランを一緒に考えます。

単に「これを食べなさい」と指導するのではなく、なぜそれが必要なのかを丁寧に説明し、納得して取り組んでいただけるようサポートします。

医学的根拠に基づく薄毛治療

診察の結果、AGAなどの治療が必要と判断された場合は、医学的根拠のある治療薬(内服薬や外用薬)を処方します。

栄養状態の改善と医学的治療を並行して行うことで、より高い発毛効果が期待できます。

クリニックでのアプローチ

| アプローチ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 血中の栄養素レベルを測定 | 不足栄養素の特定 |

| 食事指導 | 管理栄養士によるカウンセリング | 食生活の根本的改善 |

| 医学的治療 | 内服薬・外用薬の処方 | AGAなどの進行抑制と発毛促進 |

薄毛対策・生活習慣に戻る

ダイエットと薄毛に関するよくある質問

最後に、ダイエットと薄毛に関して患者さんから頻繁にいただく質問にお答えします。

- ダイエットをやめれば髪は元に戻りますか?

-

はい、抜け毛の原因がダイエットによる栄養不足のみであれば食事内容を改善し、栄養状態が正常に戻ることで、髪は再び生え始めます。

ただし、髪の成長には時間がかかるため、改善を実感するまでには半年から1年ほどかかるのが一般的です。

- プロテインを飲むと薄毛になりますか?

-

いいえ、プロテインの摂取が直接的な薄毛の原因になることはありません。

むしろ、食事からだけでは不足しがちなタンパク質を効率よく補うことができるため、髪にとってはプラスに働くことが多いです。

ただし、プロテインだけで食事を済ませるなど、極端な使い方をすると他の栄養素が不足するため注意が必要です。

- 健康的に痩せても髪が抜けることはありますか?

-

はい、その可能性はあります。

健康的なダイエットを心がけていても、体が体重減少を一種のストレスと感じて、一時的に抜け毛が増えることがあります。

また、栄養バランスに気をつけているつもりでも、ご自身では気づかない栄養の偏りがある場合や、AGAなど別の原因が隠れている場合も考えられます。

参考文献

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

PIKE, Kathleen M.; BOROVOY, Amy. The rise of eating disorders in Japan: Issues of culture and limitations of the model of “Westernization”. Culture, medicine and psychiatry, 2004, 28.4: 493-531.