抜け毛が増えてきて、「食事内容が悪いのだろうか」と不安に感じていませんか。

髪は私たちが日々口にするものから作られています。そのため、食事と抜け毛には密接な関係があります。しかし、特定の食品だけを食べれば髪が生えるわけではありません。

この記事では髪の成長に必要な栄養素、避けるべき食生活、そして食事改善だけで抜け毛対策を行うことの限界まで医学的根拠に基づいて詳しく解説します。

正しい栄養の知識を身につけ、効果的な抜け毛対策を始めましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の毛と食事の基本的な関係

健康な髪を育むためには、まず「なぜ食事が髪にとって重要なのか」という基本的な仕組みを理解することが大切です。

髪は体の一部であり、その成長は全身の健康状態、特に栄養状態に大きく左右されます。

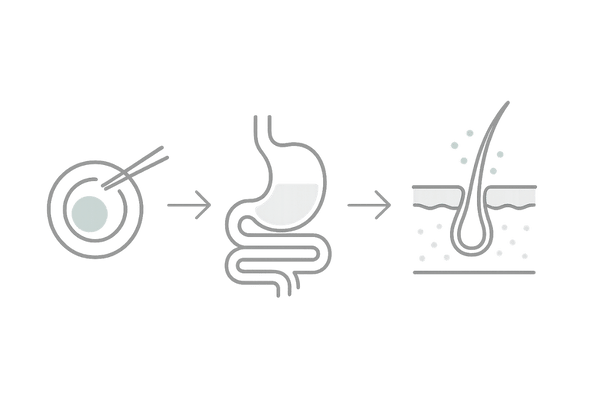

なぜ食べたものが髪になるのか

髪の毛は毛根の奥にある「毛母細胞」という部分で、細胞分裂を繰り返すことによって作られます。この毛母細胞が活発に働くためには十分な栄養と酸素が必要です。

私たちが食事から摂取した栄養素は消化・吸収された後、血液によって全身に運ばれて頭皮の毛細血管を通じて毛母細胞に届けられます。つまり、食事が髪の直接の材料となるのです。

髪の成長を支える栄養素の供給路

心臓から送り出された血液が頭皮という体の末端まで届くことで、髪は栄養を受け取ります。この血流が悪化すると、いくら栄養バランスの良い食事を摂っても毛母細胞まで栄養が届きにくくなります。

栄養バランスと良好な血流、この2つが揃って初めて、健康な髪が育つ環境が整います。

栄養不足が引き起こすヘアサイクルの乱れ

髪の成長に必要な栄養が不足すると毛母細胞の活動が低下します。

このことにより、髪の毛が太く長く成長する「成長期」が短くなり、十分に育つ前に抜けてしまう「退行期」「休止期」へと移行してしまいます。

このヘアサイクルの乱れが、抜け毛の増加や髪の細毛化といった薄毛の症状として現れるのです。

髪の主成分「ケラチン」とタンパク質の重要性

髪の毛の約90%は「ケラチン」という18種類のアミノ酸が結合してできたタンパク質で構成されています。

したがって、タンパク質の摂取は抜け毛対策における最も基本的な柱となります。

ケラチンを構成するアミノ酸

ケラチンを構成するアミノ酸の中でも、特に重要なのが「メチオニン」です。メチオニンは体内で合成できない必須アミノ酸であり、食事から摂取する必要があります。

このメチオニンが不足するとケラチンの合成がうまくいかず、髪が細くなったり、ツヤがなくなったりする原因となります。

- メチオニン

- シスチン

- グルタミン酸

1日に必要なタンパク質の摂取目安

厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準」では、成人男性のタンパク質推奨量は1日65gとされています。しかし、これはあくまで健康維持のための最低ラインです。

髪の健康を考えるなら、自身の体重1kgあたり1.0g〜1.2g程度のタンパク質を目安に摂取することを心がけましょう。

タンパク質が豊富な食品

| 食品カテゴリ | 主な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 動物性タンパク質 | 鶏肉、豚肉、牛肉、卵 | 必須アミノ酸をバランス良く含む |

| 魚介類 | サバ、アジ、イワシ、鮭 | 良質な脂質(EPA・DHA)も摂れる |

| 植物性タンパク質 | 大豆製品(豆腐、納豆)、豆類 | 低脂質でヘルシー |

髪の合成をサポートするビタミン群

タンパク質という材料があっても、それだけでは髪は作られません。摂取したタンパク質を効率よく髪の毛に変えるためには様々なビタミンの働きが必要です。

頭皮環境を整えるビタミンA・C・E

ビタミンAは頭皮の新陳代謝を促し、ビタミンCは血管や頭皮を丈夫にするコラーゲンの生成を助けます。

ビタミンEは強い抗酸化作用と血行促進作用があり、頭皮の老化を防ぎ、毛母細胞に栄養を届けやすくします。

これらのビタミンは互いに協力し合って働くため、バランス良く摂ることが大切です。

新陳代謝を促すビタミンB群

特に重要なのがビタミンB群です。ビタミンB2は皮脂の分泌を調整し、頭皮のベタつきや炎症を防ぎます。

ビタミンB6はタンパク質がアミノ酸に分解され、ケラチンとして再合成されるのを助ける働きがあります。

ビタミンB群が不足すると、頭皮トラブルや髪の成長不良に直結します。

髪の健康を支える主なビタミン

| ビタミン | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 頭皮のターンオーバー促進 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |

| ビタミンB群 | 代謝促進、皮脂コントロール | 豚肉、マグロ、カツオ、卵 |

| ビタミンC・E | 抗酸化作用、血行促進 | ピーマン、ナッツ類、柑橘類 |

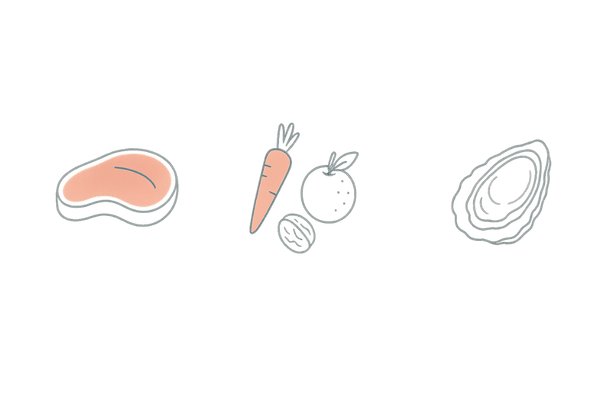

髪の健康に欠かせないミネラル「亜鉛」

ミネラルの中でも、特に「亜鉛」は髪の健康と非常に深い関わりを持つ栄養素です。タンパク質、ビタミンと並んで、積極的に摂取すべき成分といえます。

亜鉛が髪に果たす役割

亜鉛の最も重要な役割は、食事から摂取したタンパク質を髪の主成分であるケラチンに再合成するのを助けることです。

いくらタンパク質を摂っても亜鉛が不足していると、それを髪の毛に変えることができません。

また、亜鉛はAGAの原因物質であるDHTを抑制する働きがあるともいわれています。

亜鉛不足のサインと原因

亜鉛が不足すると抜け毛の増加や髪質の低下だけでなく、味覚障害や皮膚炎、免疫力の低下といった症状が現れることがあります。

亜鉛は体内で作ることができず、汗などでも失われやすいため、意識して摂取する必要があります。

特に加工食品の多い食生活や過度な飲酒は亜鉛の吸収を妨げる原因となります。

亜鉛を多く含む食品

| 食品カテゴリ | 主な食品例 |

|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし |

| 肉類 | 牛肉(特に赤身)、レバー |

| その他 | チーズ、納豆、ナッツ類 |

「体に良い食事」が「髪に良い」とは限らない理由

健康のために食事を見直すことは素晴らしいことですが、その方法が髪にとっては逆効果になっているケースも少なくありません。

「良かれ」と思ってやっていることが、なぜ抜け毛につながってしまうのでしょうか。

過度なダイエットが招く栄養失調

体重を減らすために、食事量を極端に減らすようなダイエットは非常に危険です。

特にタンパク質やビタミン、ミネラルといった髪の成長に必須の栄養素が不足し、体は生命維持を優先するため、髪への栄養供給は後回しにされます。

この結果、深刻な抜け毛(休止期脱毛)を引き起こすことがあります。

特定の食品ばかり食べる偏食のリスク

「〇〇が髪に良い」と聞くと、その食品ばかりを集中して食べてしまう方がいます。

しかし、髪の健康は様々な栄養素がチームとして働くことで成り立っています。一つの栄養素だけを過剰に摂取しても、他の栄養素が不足していれば効果は限定的です。

むしろ、栄養バランスの偏りを招き、体調を崩す原因にもなりかねません。

バランスの良い食事の基本形

| 分類 | 役割 | 食品例 |

|---|---|---|

| 主食 | エネルギー源 | ごはん、パン、麺類 |

| 主菜 | 体を作る(タンパク質) | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 副菜 | 体の調子を整える | 野菜、きのこ、海藻 |

サプリメントとの正しい付き合い方

食事だけでは必要な栄養素を補いきれない場合、サプリメントの活用は有効な手段です。

しかし、サプリメントはあくまで「補助」です。食事の基本が乱れているのにサプリメントだけに頼っても効果は期待できません。

まずは食事のバランスを整えた上で、不足しがちな栄養素(特に亜鉛など)を補う目的で利用しましょう。

薄毛を悪化させる可能性のある食生活

髪に良い食事を心がけるのと同時に、髪に悪い影響を与える食生活を避けることも大切です。無意識のうちに抜け毛を助長する食事をしていないかチェックしてみましょう。

脂質・糖質の過剰摂取と皮脂分泌

揚げ物やスナック菓子、ラーメンといった脂質の多い食事や、甘いお菓子、ジュースなどの糖質の多い食事は皮脂の分泌を過剰にします。

過剰な皮脂は頭皮の毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こす「脂漏性皮膚炎」の原因となり、抜け毛につながることがあります。

インスタント食品や加工食品の問題点

インスタント食品や加工食品は手軽ですが、栄養バランスが偏りがちです。また、食品添加物の中には髪の成長に必要な亜鉛の吸収を妨げるものもあります。

忙しいときでもできるだけ自炊を心がけ、バランスの良い食事を目指しましょう。

食事改善の限界とAGA治療の必要性

食事改善は抜け毛対策の基本ですが、それだけでは改善しないケースも多くあります。特に成人男性の薄毛のほとんどを占めるAGAには、食事改善だけでは対抗できません。

食事はあくまで「土台作り」

食事改善の役割は髪が健康に育つための「土台」を整えることです。どんなに良い治療を受けても、髪の材料となる栄養が不足していては効果は半減してしまいます。

食事改善は、すべての薄毛対策の基礎となる重要な要素です。

AGAの根本原因は食事では解決できない

AGAは遺伝的な要因と男性ホルモンの働きによって進行する脱毛症です。

食事を改善してもAGAの根本原因であるDHT(ジヒドロテストステロン)の生成を止めたり、その働きを阻害したりすることはできません。食事改善だけでAGAの進行を止めることは不可能なのです。

食事改善と専門治療の役割分担

| アプローチ | 役割 | 目的 |

|---|---|---|

| 食事改善 | 守り(土台作り) | 髪が育つ環境を整える |

| 専門治療 | 攻め(原因への直接介入) | AGAの進行を止め、発毛を促す |

専門治療と食事改善の相乗効果

最も効果的な抜け毛対策は、専門の医療機関での治療と日々の食事改善を両立させることです。

医療の力でAGAの進行にブレーキをかけ、食事の力で髪の成長にアクセルを踏む。この2つが組み合わさることで、初めて薄毛の悩みに対する根本的な改善が期待できます。

薄毛対策・生活習慣に戻る

よくある質問

最後に、食事と抜け毛に関して患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。

- 海藻類(ワカメや昆布)は髪に良いと聞きますが、本当ですか?

-

海藻類には髪の健康に必要なミネラルや食物繊維が豊富に含まれているため、髪に良い食品であることは間違いありません。

しかし、「海藻だけを食べれば髪が生える」というのは迷信です。あくまでバランスの良い食事の一部として取り入れることが大切です。

- プロテインを飲むと薄毛対策になりますか?

-

食事でタンパク質が不足しがちな方にとって、プロテインは手軽にタンパク質を補給できる有効な手段です。

しかし、プロテインを飲んでいるからといって他の栄養素が不足していては意味がありません。バランスの取れた食事を基本とした上での補助として考えましょう。

- 食事改善の効果はいつ頃から現れますか?

-

髪にはヘアサイクルがあるため、食事改善の効果が目に見える形で現れるまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかります。

すぐに結果が出なくても諦めず、長期的な視点で継続することが重要です。

- 治療を始めたら、食事は気にしなくてもいいですか?

-

いいえ、そんなことはありません。治療効果を最大限に引き出すためには治療中こそバランスの取れた食事が重要です。

良い薬を使っても髪の材料となる栄養がなければ、髪は作られません。治療と食事改善は車の両輪とお考えください。

以上

参考文献

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

ANSAI, Toshihiro, et al. Associations among hair loss, oral sulfur-containing gases, and gastrointestinal and metabolic linked diseases in Japanese elderly men: pilot study. BMC Public Health, 2009, 9.1: 82.

PENG, Lin, et al. Unhealthy diet and lifestyle factors linked to female androgenetic alopecia: a community-based study from Jidong study, China. BMC Public Health, 2025, 25.1: 606.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

MINOKAWA, Yoko; SAWADA, Yu; NAKAMURA, Motonobu. Lifestyle factors involved in the pathogenesis of alopecia areata. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.3: 1038.