「もしかして、薄毛が始まったのかもしれない…」ふとした瞬間に頭をよぎるその不安。

多くの場合、薄毛はゆっくりと、そして静かに進行します。そのため初期のわずかな変化は「気のせい」として見過ごされがちです。

しかし、効果的な対策を行うためには、この初期症状を正確に見分けることが何よりも重要です。

この記事では抜け毛の質や量、髪質の変化、頭皮の状態など、薄毛の始まりを示す特徴的なサインを具体的に解説します。

ご自身の状態と照らし合わせ、早期発見・早期対策への第一歩を踏み出すための知識をお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「気のせい」ではない?見過ごしがちな薄毛のサイン

薄毛の始まりは、ある日突然髪がごっそり抜けるような劇的な変化ではありません。日常生活の中に潜む、ささいな変化として現れます。

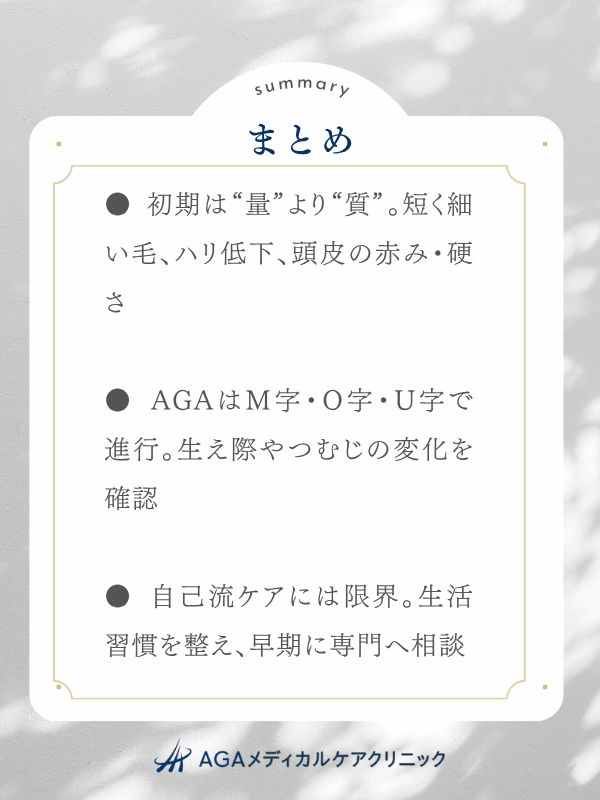

抜け毛の「量」だけでなく「質」の変化

抜け毛の本数ばかりを気にしがちですが、本当に注目すべきは抜けた毛の「質」です。

以前と比べて明らかに細く短い毛やコシのない弱々しい毛が目立つようになった場合、ヘアサイクルが乱れ始めているサインかもしれません。

髪のスタイリングがうまく決まらなくなった

髪全体のボリュームが減ったり、髪が細くなったりすることで、以前はできていたヘアスタイルがうまく決まらなくなります。

「髪がペタッとしてしまう」「分け目がぱっくり割れてしまう」といった悩みは、薄毛の初期症状の一つです。

頭皮の色や硬さの変化

健康な頭皮は青白い色をしていますが、血行が悪くなると黄色っぽく、炎症があると赤みを帯びてきます。

また、指の腹で頭皮を動かしたときに以前より硬く、動きにくくなったと感じる場合も頭皮環境が悪化している証拠です。

初期症状のセルフチェック

| チェック項目 | 具体的な変化の例 |

|---|---|

| 髪質 | 細く柔らかくなった。ハリやコシがない。 |

| スタイリング | ボリュームが出にくく、髪型が崩れやすい。 |

| 頭皮 | 赤みがある、硬くなった、ベタつく。 |

抜け毛から読み解く薄毛の危険信号

毎日抜ける髪の毛は頭皮の健康状態を教えてくれる貴重な情報源です。抜けた毛をよく観察してみましょう。

短く細い毛が抜けている

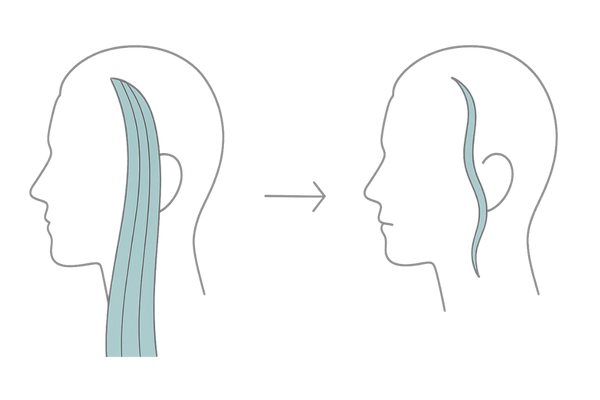

ヘアサイクルが正常であれば、髪は太く長く成長してから自然に抜け落ちます。

しかし、AGAなどが原因でヘアサイクルが短縮されると、髪が十分に成長しきる前に抜けてしまいます。そのため、抜けた毛の中に短く細い毛が混じっている場合は危険信号です。

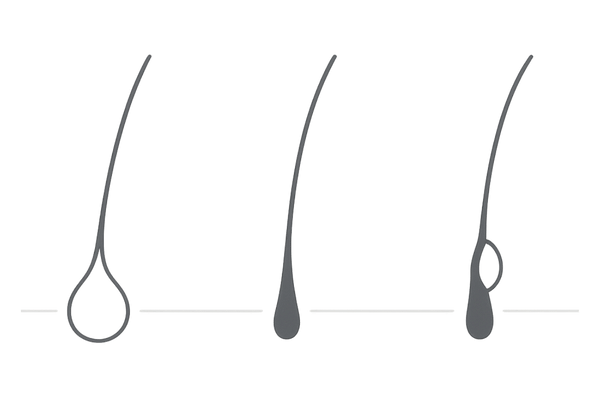

毛根の形をチェックする

正常なヘアサイクルを終えた抜け毛は、毛根の先がマッチ棒のように丸く膨らんでいます。

一方、毛根がなかったり、細く尖っていたり、白い付着物がついていたりする場合は、何らかのトラブルで髪が抜けてしまった可能性があります。

毛根の状態で見る健康度

| 毛根の状態 | 考えられる頭皮の状態 |

|---|---|

| 丸く膨らんでいる | 正常(自然な脱毛) |

| 細く尖っている | 成長途中の脱毛の可能性 |

| 白い塊が付着 | 皮脂の過剰分泌の可能性 |

正常な抜け毛との比較

健康な頭皮から抜ける毛はある程度の太さと長さがあり、毛根もしっかりしています。薄毛が進行している場合には、そうした「健康な抜け毛」の割合が減り、弱々しい毛が増えてきます。

抜け毛全体の質的な変化に目を向けることが重要です。

髪質の変化は重要な初期症状

抜け毛だけでなく、今生えている髪の質の変化も、薄毛の進行度を知る上で大切な手がかりとなります。

髪にハリ・コシがなくなった

髪の主成分はタンパク質ですが、髪内部の構造が弱くなると弾力が失われます。

髪を指に巻きつけて離したときに元気なく垂れてしまうようなら、ハリやコシが低下しているサインです。

髪がうねる・くせ毛が強くなった

加齢や頭皮環境の悪化により、毛穴が歪むことがあります。この歪んだ毛穴から生えてくる髪は、まっすぐに伸びることができず、うねりやクセとなって現れます。

以前は直毛だったのに、最近うねりが出てきたという方は注意が必要です。

髪質の変化と主な原因

| 髪質の変化 | 考えられる原因 |

|---|---|

| ハリ・コシの低下 | 髪内部のタンパク質構造の劣化 |

| うねり・クセの発生 | 毛穴の歪み、髪内部の水分バランスの乱れ |

| ツヤの喪失 | キューティクルの損傷、皮脂分泌の異常 |

髪のツヤが失われた

髪の表面は「キューティクル」というウロコ状の組織で覆われており、これが光を均一に反射することでツヤが生まれます。

しかし、栄養不足や血行不良でキューティクルが傷ついたり剥がれたりすると髪はツヤを失い、パサついて見えます。

頭皮環境の悪化が示すサイン

健康な髪は健康な土壌である頭皮から育ちます。頭皮に現れるトラブルは、薄毛の前兆であることが少なくありません。

頭皮のかゆみやフケ

頭皮のかゆみやフケは乾燥や皮脂の過剰分泌、常在菌のバランスの乱れなど、頭皮環境が悪化しているサインです。

特にベタついた大きなフケが出る場合は脂漏性皮膚炎の可能性もあり、抜け毛の原因となります。

フケの種類と頭皮の状態

| フケの種類 | 主な原因 |

|---|---|

| 乾いた細かいフケ | 頭皮の乾燥 |

| 湿った大きいフケ | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖 |

頭皮の赤みやベタつき

頭皮の赤みは炎症が起きている証拠です。また、洗髪して半日も経たないうちに頭皮がベタつく場合、皮脂が過剰に分泌されています。

過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、髪の健やかな成長を妨げます。

頭皮が硬くなったと感じる

ストレスや長時間のデスクワークなどによる血行不良、は頭皮を硬くします。

硬い頭皮では髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、薄毛を助長する原因となります。

その「なんとなくの不調」、髪からのSOSかもしれません

薄毛のサインは物理的な変化だけではありません。ご自身の「感覚」や「気持ち」の変化も、体が発する重要なSOSである場合があります。

数値や写真には写らない、あなただけが感じ取れる変化に耳を傾けてみませんか。

鏡を見るのが少し憂鬱になった

以前は気にせず見ていた鏡。しかし最近、無意識に髪の生え際や分け目を確認してしまい、少しだけ気分が沈むことはありませんか。

その小さな心の曇りは、あなたの潜在意識が髪の変化を敏感に察知している証拠かもしれません。

他人の視線が髪に集まっている気がする

人と話しているとき、相手の目線が自分の頭部に向いているように感じて、会話に集中できなくなった経験はありませんか。

実際に見られているかどうかは別として、ご自身がそれだけ髪の状態を気にしているという心の表れです。

心と髪のつながりを示すサイン

| 心の変化 | 背景にある可能性 |

|---|---|

| 鏡を見るのが憂鬱 | 髪の変化に対する無意識の認識 |

| 他人の視線が気になる | 薄毛への不安感の高まり |

| ヘアケアへの過剰な投資 | 現状を変えたいという強い願望 |

以前よりヘアケアに時間やお金をかけている

「このシャンプーなら」「この育毛剤なら」と、様々な製品を試し、気づけばヘアケアにかける時間も費用も増えている。

それは現状のケアでは満足できず、何かを変えなければならないという焦りの気持ちが行動に現れているのかもしれません。

些細な変化を認める勇気

これらの感覚は気のせいや考えすぎだと片付けてしまいがちです。しかし、この「なんとなくの不調」こそ専門家へ相談するきっかけとなる重要なサインです。

その変化を認めることは未来の髪を守るための最初の、そして最も大切な一歩なのです。

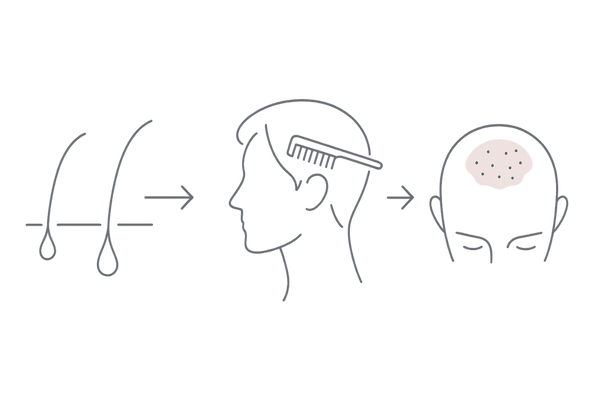

AGA(男性型脱毛症)に特有の初期症状

薄毛の原因は様々ですが、成人男性の薄毛のほとんどはAGAです。AGAには特徴的な進行パターンがあります。

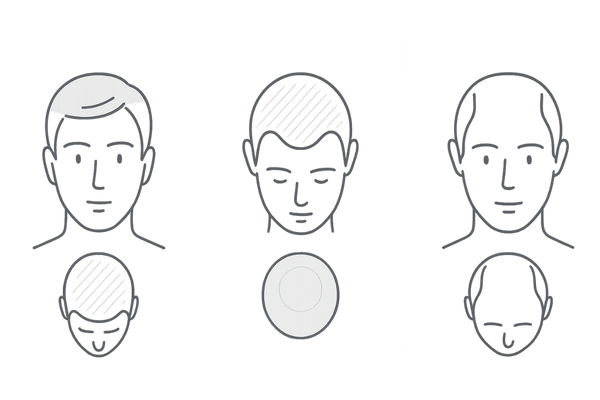

生え際の後退(M字)

左右の生え際のそり込み部分が、後退していくパターンです。

正面から見たときに、アルファベットの「M」のように見えることからM字型と呼ばれます。AGAの初期症状として非常に多く見られます。

頭頂部のつむじ周りの薄毛(O字)

頭のてっぺん、つむじ周りから円形に薄くなっていくパターンです。自分では気づきにくく、他人からの指摘で初めて知ることも少なくありません。

アルファベットの「O」のように見えるため、O字型と呼ばれます。

AGAの進行パターン

- M字型:生え際が後退する

- O字型:頭頂部が薄くなる

- U字型:前頭部全体が後退する

前頭部から頭頂部にかけての薄毛(U字)

生え際全体が後退し、頭頂部の薄毛と繋がっていくパターンです。

M字型やO字型がさらに進行した状態とも言えます。

初期症状に気づいたらすべきこと

もし、これまでに挙げた初期症状に思い当たる節があれば見て見ぬふりをせず、適切な行動を起こすことが大切です。

自己判断によるケアの限界を知る

市販の育毛剤やシャンプーは頭皮環境を整える助けにはなりますが、AGAのように進行性の脱毛症を根本的に治療する効果はありません。

誤ったセルフケアを続けている間に、症状が進行してしまう可能性があります。

行動を起こす際の注意点

| 行動 | 注意点 |

|---|---|

| セルフケア | 根本治療にはならないことを理解する |

| 生活習慣の見直し | あくまで補助的な対策と考える |

| 専門家への相談 | 最も確実で効果的な第一歩 |

生活習慣の見直し

バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理は、髪の健康を保つための土台です。

治療と並行して、これらの生活習慣を見直すことは、治療効果を高める上でも重要です。

専門機関への早期相談の重要性

薄毛の原因を正確に診断し、医学的根拠に基づいた適切な治療を受けることが、改善への最も確実な道です。

AGAは早期に治療を開始するほど、良好な結果が期待できます。少しでも気になったら、まずは専門のクリニックに相談しましょう。

薄毛の診断に戻る

薄毛の初期症状に関するよくある質問

最後に、薄毛の初期症状について患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 20代でも薄毛になりますか?

-

はい、なります。AGAは早い方では10代後半から発症することもあり、20代で薄毛に悩み始める方は決して珍しくありません。

「まだ若いから大丈夫」と油断せず、初期症状に気づいたら早めに専門家へ相談することが重要です。

- 抜け毛の本数を数えるべきですか?

-

厳密に毎日数える必要はありません。

1日の抜け毛は体調によっても変動するため、本数に一喜一憂しすぎるとかえってストレスになります。

本数よりも、抜けた毛の中に細く短い毛がどのくらい混じっているかという「質」の変化に注目する方が大切です。

- 頭皮マッサージは初期症状に効果がありますか?

-

頭皮マッサージは頭皮の血行を促進し、リラックス効果も期待できるため、頭皮環境を整える上で有効なケアの一つです。

しかし、マッサージだけでAGAの進行を止めたり、髪を生やしたりする直接的な効果はありません。あくまで補助的なケアとして捉え、やりすぎには注意しましょう。

- 家族に薄毛の人がいないので大丈夫ですよね?

-

AGAの発症には遺伝的要因が大きく関わりますが、必ずしも親が薄毛でなければ発症しないというわけではありません。

母方の家系から遺伝を受け継ぐこともありますし、遺伝的素因がなくても、生活習慣やストレスなど他の要因で薄毛が進行することもあります。

家族歴だけで判断するのは危険です。

参考文献

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

ISHINO, A., et al. Contribution of hair density and hair diameter to the appearance and progression of androgenetic alopecia in Japanese men. British journal of dermatology, 2014, 171.5: 1052-1059.

ARANISHI, Toshihiko, et al. Prevalence of alopecia areata in Japan: Estimates from a nationally representative sample. The Journal of dermatology, 2023, 50.1: 26-36.

TSUBOI, Ryoji, et al. Randomized clinical trial comparing 5% and 1% topical minoxidil for the treatment of androgenetic alopecia in Japanese men. The Journal of dermatology, 2009, 36.8: 437-446.

OHYAMA, Manabu, et al. Japanese Dermatological Association’s Clinical Practice Guidelines for Alopecia Areata 2024: A Complete English Translated Version. The Journal of Dermatology, 2025.

UEKI, Rie, et al. Phototrichogram analysis of Japanese female subjects with chronic diffuse hair loss. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2003. p. 116-120.