健康のために始めた運動が、かえって薄毛を進行させるのではないか。運動でかく大量の汗が、頭皮に悪い影響を与えるのではないか。

このような不安から、薄毛を気にするあまり運動をためらってしまう男性は少なくありません。しかし結論から言うと、適度な運動は薄毛対策において多くの良い効果をもたらします。

この記事では運動が髪や男性ホルモンに与える影響と、汗と上手に付き合うための正しいヘアケアについて医学的な観点から詳しく解説します。

正しい知識で不安を解消し、健康な髪を育むための運動習慣を身につけましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

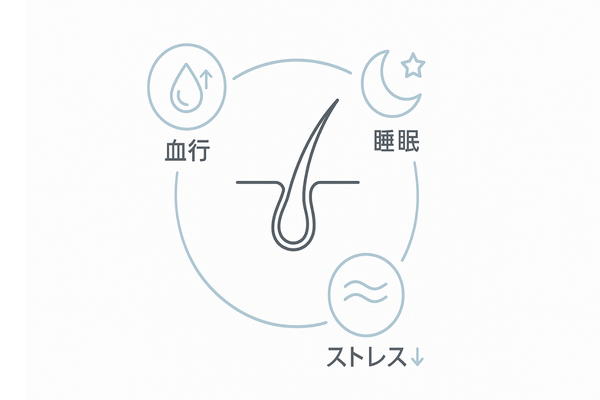

運動が髪にもたらすポジティブな効果

運動習慣は髪の健康を支える上で多くの利点があります。身体的な健康だけでなく、精神的な安定にもつながり、間接的に良好な頭皮環境を育みます。

全身の血行促進と頭皮への栄養供給

髪の毛は、毛根にある毛母細胞が血液から栄養を受け取ることで成長します。

運動によって心臓のポンプ機能が高まり、全身の血流が良くなることで、髪の成長に必要な栄養素や酸素が頭皮の隅々まで行き渡りやすくなります。

特にデスクワークなどで血行が滞りがちな方にとって、血行促進は重要な課題です。

ストレス軽減と自律神経の安定化

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を招きます。

運動にはストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促す効果があります。

心地よい汗をかくことは心身のリフレッシュとなり、自律神経の安定につながります。

睡眠の質の向上と成長ホルモンの分泌

適度な運動による心地よい疲労は、スムーズな入眠と深い眠りを促します。

髪の成長に欠かせない成長ホルモンは主に深い睡眠中に分泌されるため、睡眠の質を高めることは髪を育てる上で非常に大切です。

運動習慣は、この「睡眠→成長ホルモン分泌」という好循環を生み出します。

運動がもたらす髪への好循環

| 運動による体の変化 | 髪への良い影響 | 具体的な効果 |

|---|---|---|

| 心肺機能の向上 | 血行が促進される | 頭皮に栄養が届きやすくなる |

| ストレスホルモンの減少 | 自律神経が整う | 頭皮の血管収縮を防ぐ |

| 体内リズムの改善 | 睡眠の質が向上する | 成長ホルモンの分泌が促される |

「運動するとハゲる」という噂の真相

巷でささやかれる「筋トレをすると男性ホルモンが増えてハゲる」という噂。この情報が気になって、運動に踏み切れない方もいるかもしれません。

この噂の真相を、ホルモンの働きから解説します。

運動と男性ホルモン「テストステロン」の関係

筋力トレーニングなどの運動を行うと、男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌が一時的に増加することは事実です。

テストステロンは筋肉や骨の形成を助ける、男性にとって重要なホルモンです。しかし、このテストステロン自体が、直接的に薄毛を引き起こすわけではありません。

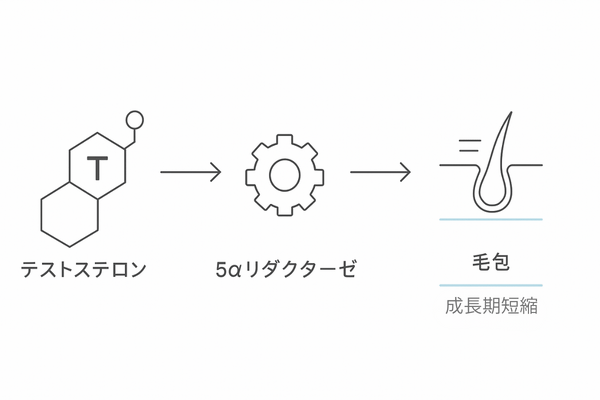

AGAの直接的な原因はDHTであること

男性型脱毛症(AGA)の直接的な原因となるのは、テストステロンが「5αリダクターゼ」という酵素と結びついて変換される、DHT(ジヒドロテストステロン)という強力な男性ホルモンです。

運動で一時的にテストステロンが増加したとしても、それがすべてDHTに変換されるわけではありません。

AGAの発症は、このDHTに対する感受性の高さ(遺伝的要因)が大きく影響します。

AGAを引き起こす流れ

| 物質 | 役割 | 薄毛への関与 |

|---|---|---|

| テストステロン | 筋肉や骨の形成を助ける | 直接の原因ではない |

| 5αリダクターゼ | テストステロンをDHTに変換する酵素 | AGAの鍵を握る |

| DHT | 強力な男性ホルモン | ヘアサイクルの成長期を短縮させる |

過度な運動がもたらすリスク

適度な運動は髪に良い影響を与えますが、自分の限界を超えるような過度なトレーニングは注意が必要です。

体内に活性酸素が過剰に発生して細胞を傷つけたり、体の回復が追いつかず、かえってストレスになったりする可能性があります。何事も「適度」であることが重要です。

汗が頭皮に与える影響と正しいケア方法

運動すれば当然汗をかきます。この汗が頭皮に悪いのではないかという心配も多く聞かれます。

汗そのものが悪者なのではなく、その後のケアが重要です。

汗の成分と頭皮への刺激

汗の約99%は水分です。残りの1%に塩分や尿素、乳酸などが含まれています。かいたばかりの汗は弱酸性で、肌の潤いを保つ働きもあります。

しかし、汗をかいたまま放置すると状況は変わります。

放置された汗が引き起こす頭皮トラブル

汗をかいたまま長時間放置すると、汗や皮脂をエサにして雑菌が繁殖します。

このことにより、頭皮がアルカリ性に傾き、かゆみや炎症、ニオイの原因となることがあります。また、汗に含まれる塩分が水分とともに蒸発すると、頭皮の刺激となることもあります。

こうした頭皮環境の悪化が、健康な髪の育成を妨げる一因になり得ます。

- 雑菌の繁殖

- かゆみ、炎症の発生

- ニオイの原因

運動後の適切なシャンプーと頭皮ケア

運動後は、できるだけ早くシャワーを浴びて汗を洗い流すことが大切です。

シャンプーの際はゴシゴシと強く洗うのではなく、指の腹で頭皮を優しくマッサージするように洗いましょう。

汗をかいたからといって1日に何度もシャンプーをすると頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥を招くので注意が必要です。

運動後のヘアケアポイント

| タイミング | 行うこと | 注意点 |

|---|---|---|

| 運動直後 | 汗を優しく拭き取る | 濡れたタオルで押さえるように拭く |

| 帰宅後 | シャンプーで汗や汚れを洗い流す | 洗いすぎは禁物、1日1回が基本 |

| 洗髪後 | ドライヤーでしっかり乾かす | 濡れたまま放置しない |

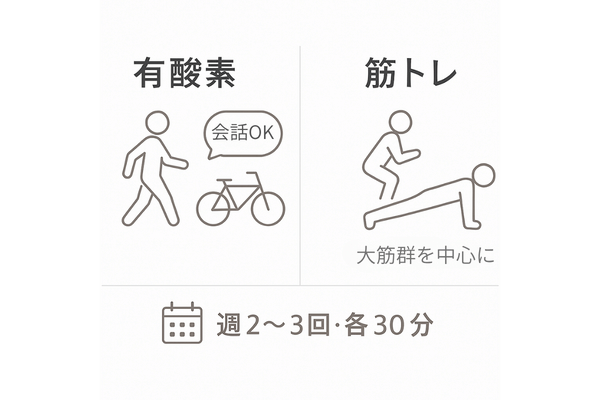

薄毛改善につながる効果的な運動の種類と強度

髪のために運動を始めるなら、どのような運動を、どのくらい行えば良いのでしょうか。大切なのは、無理なく続けられることです。

全身の血流を促す有酸素運動

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動は、全身の血行を効果的に促進します。特に、景色を楽しみながら行えるウォーキングやサイクリングは、ストレス解消にもつながり一石二鳥です。「少し息が弾むけれど、会話はできる」くらいの強度が、長く続けるための目安です。

無理のない筋力トレーニングの取り入れ方

筋力トレーニングは、成長ホルモンの分泌を促す効果が期待できます。

大きな筋肉(胸、背中、脚など)をターゲットにしたスクワットや腕立て伏せなどを、正しいフォームで無理のない回数から始めましょう。

ジムに通うだけでなく、自宅でできるトレーニングも有効です。

自宅でできる簡単トレーニング

| 運動の種類 | 主な効果 | ポイント |

|---|---|---|

| スクワット | 下半身の筋力アップ、血行促進 | 膝がつま先より前に出ないようにする |

| プランク | 体幹の強化、姿勢改善 | 頭からかかとまで一直線を保つ |

| 腕立て伏せ | 上半身の筋力アップ | 難しい場合は膝をついて行う |

運動を継続するための強度と頻度の目安

最も重要なのは「継続」です。週に2〜3回、1回あたり30分程度から始めてみましょう。最初から高い目標を立てると挫折の原因になります。

「物足りない」と感じるくらいの強度から始め、徐々に時間や頻度を増やしていくのが、習慣化させるコツです。

薄毛が気になって運動をためらう心理とその克服

頭では運動が髪に良いと分かっていても、「汗で髪型が崩れるのが嫌だ」「人の目が気になる」といった理由で、ジムや屋外での運動に一歩踏み出せない。

これは、薄毛に悩む多くの方が抱える非常に切実な問題です。

「汗で髪がペタンとする」という見た目への不安

汗をかくと髪のボリュームがなくなり、地肌が透けて見えやすくなることがあります。

この見た目の変化を恐れるあまり、汗をかくこと自体を避けてしまうのです。運動中、鏡に映る自分の姿を見て、落ち込んでしまうという方も少なくありません。

周囲の目が気になり運動に集中できない

ジムのような人が集まる場所では、「自分の頭を誰かに見られているのではないか」という不安が常に付きまといます。

この他人の視線への過剰な意識が運動に集中することを妨げ、運動そのものの楽しさや爽快感を奪ってしまいます。

運動をためらう心理的要因

| 心理的な壁 | 具体的な悩み | 考え方の転換 |

|---|---|---|

| 見た目への不安 | 汗で髪が薄く見えるのがつらい | 運動は見た目のためでなく健康のため |

| 他人の視線 | 周りにどう思われているか気になる | 他人は思うほど自分を見ていない |

| 準備への抵抗 | 帽子をかぶるのが不自然に思える | 機能的なアイテムとして堂々と使う |

帽子やヘアバンドの上手な活用法

人の目が気になる場合、通気性の良いスポーツ用の帽子やヘアバンドは有効なアイテムです。

これらは汗が顔に流れるのを防ぐという機能的な役割もあり、スポーツシーンではごく自然なスタイルです。「薄毛を隠すため」ではなく、「快適に運動するため」のアイテムとして、堂々と活用しましょう。

目的意識を変えることの重要性

運動の目的を「髪のため」だけに設定すると、すぐに効果が出ないことに焦り、挫折しやすくなります。

まずは「健康のため」「ストレス解消のため」「体力をつけるため」といった、より実感しやすい目標を立てることが大切です。

その結果として、髪にも良い影響がついてくると考え方を変えることで精神的な負担が軽くなり、運動を続けやすくなります。

運動パフォーマンスと髪の健康を支える食事

運動で汗を流した後は消費したエネルギーと栄養素を補給することが重要です。特に髪の健康を考えるなら、食事の内容にも気を配りましょう。

運動で消費される栄養素

運動中はエネルギー源となる糖質や脂質だけでなく、汗とともにビタミンやミネラルも失われます。

これらの栄養素が不足すると体の回復が遅れるだけでなく、髪の成長にも影響が出ます。

- 糖質(エネルギー源)

- タンパク質(筋肉の修復)

- ビタミン・ミネラル(体の調子を整える)

髪の材料となるタンパク質の重要性

髪の主成分はケラチンというタンパク質です。運動後は傷ついた筋肉を修復するためにもタンパク質が使われるため、意識して摂取することが大切です。

肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質源を食事に取り入れましょう。

抗酸化作用のあるビタミン・ミネラルの摂取

運動によって発生する活性酸素は細胞の老化を促す一因とされます。

緑黄色野菜や果物に含まれるビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどの抗酸化物質を摂取することで、活性酸素から体を守り、健康な頭皮環境を維持する助けになります。

運動習慣とAGA治療の両立

すでにAGA治療を始めている方にとっても、適度な運動は治療効果をサポートする上で有効です。治療と運動を上手に両立させるためのポイントを解説します。

治療薬の効果と運動の関係

AGA治療薬は薄毛の原因であるDHTの生成を抑制したり、頭皮の血流を改善したりするものです。

運動による血行促進効果はこれらの薬の作用を補助し、相乗効果を生む可能性があります。治療と運動は、AGAと戦うための両輪と考えることができます。

治療中の運動に関する注意点

基本的にAGA治療中に運動を制限する必要はありません。ただし、ミノキシジル外用薬などを使用している場合は、塗布後すぐに汗をかくと薬が流れてしまう可能性があります。

薬がしっかりと頭皮に浸透するまで、1時間程度は時間を空けるなどの工夫をすると良いでしょう。

医師と相談しながらライフスタイルを整える

治療の効果には個人差があり、その時々の体の状態によっても変化します。運動習慣を取り入れる際は、その内容や強度について、かかりつけの医師に相談することも大切です。

治療と生活習慣の両面からアプローチすることで、より確かな改善を目指せます。

薄毛の隠し方・日常ケアに戻る

運動と髪に関するよくある質問

- 汗をかきやすい体質なのですが、薄毛になりやすいですか?

-

汗をかきやすいこと自体が、直接的に薄毛の原因になるわけではありません。重要なのは、汗をかいた後のケアです。

汗をかきやすい方はこまめに汗を拭き取り、運動後は早めにシャワーを浴びるなど、頭皮を清潔に保つことをより一層心がけることが大切です。

- サウナで大量に汗をかくのは髪に良いですか?

-

サウナには血行促進やリラックス効果があり、適度な利用は健康に良い影響を与えます。しかし、高温の環境は頭皮や髪の乾燥を招く可能性もあります。

濡れタオルで頭を保護したり、サウナ後はしっかりと水分補給をしたりするなどの工夫が必要です。

サウナだけで薄毛が改善することはありません。

- 運動中にプロテインを飲むと、髪に影響はありますか?

-

プロテインの主成分はタンパク質であり、髪の材料となる栄養素です。適量を摂取する分には髪に悪影響を与えることはなく、むしろ健康な髪の育成を助けます。

ただし、プロテインだけで食事を済ませるなど、極端な食生活は栄養バランスを崩す原因になるため注意が必要です。

- 運動を始めてから、逆に抜け毛が増えた気がします。

-

運動開始直後に、一時的に抜け毛が増えたと感じることがあるかもしれません。

これは、運動による血行促進や新陳代謝の活性化により、ヘアサイクルが正常化する過程で、休止期の髪が抜け落ちている可能性があります。

通常は一時的なものですので、過度に心配せず、適度な運動と正しいヘアケアを続けてみてください。

続く場合は、他に原因がある可能性もあるため、医師に相談しましょう。

参考文献

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.

YAMADA, Tomohide, et al. Male pattern baldness and its association with coronary heart disease: a meta-analysis. BMJ open, 2013, 3.4: e002537.

OIZUMI, Ryosuke, et al. The potential of exercise on lifestyle and skin function: narrative review. JMIR dermatology, 2024, 7.1: e51962.

LOWENSTEIN, Eve J. Diagnosis and management of the dermatologic manifestations of the polycystic ovary syndrome. Dermatologic therapy, 2006, 19.4: 210-223.

RAJPUT, Rajendrasingh J. Controversy: is there a role for adjuvants in the management of male pattern hair loss?. Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 2010, 3.2: 82-86.

GIACOMONI, Paolo U.; MAMMONE, Thomas; TERI, Matthew. Gender-linked differences in human skin. Journal of dermatological science, 2009, 55.3: 144-149.