お風呂の排水溝や枕に付いた抜け毛を見て、「もしかして薄毛が始まったのでは?」と不安に感じた経験は誰にでもあるでしょう。

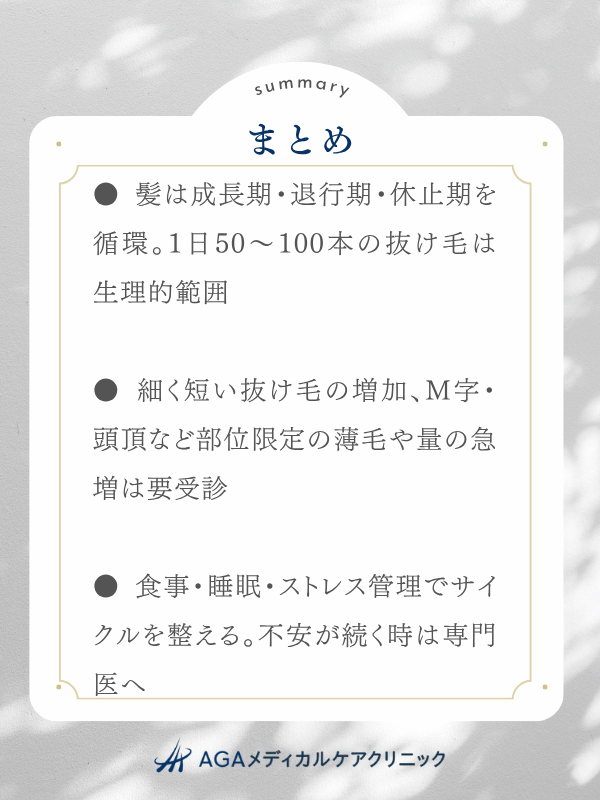

しかし、髪の毛には「ヘアサイクル」という生まれ変わりの周期があり、ある程度の抜け毛は誰にでも起こる自然な現象です。

大切なのは、その抜け毛が正常な生え変わりの一部なのか、それとも注意すべき脱毛症のサインなのかを見極めることです。

この記事では、健康な髪のヘアサイクルについて詳しく解説し、正常な抜け毛の特徴や、危険な抜け毛との見分け方を専門的な視点からお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の寿命を決める「ヘアサイクル」とは

私たちの髪の毛は、永久に伸び続けるわけではありません。

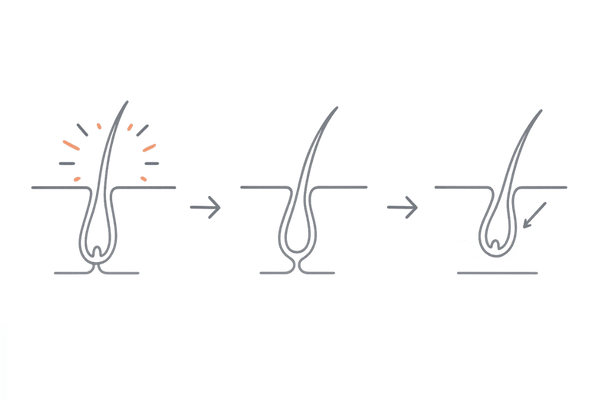

一本一本に寿命があり、「成長期」「退行期」「休止期」という3つの期間を繰り返しながら、絶えず新しい髪へと生え変わっています。この一連の周期をヘアサイクルと呼びます。

成長期 髪が太く長く育つ期間

ヘアサイクル全体の約85〜90%を占める最も長い期間で、通常2〜6年続きます。

この期間、毛根の奥にある毛母細胞が活発に細胞分裂を繰り返し、髪の毛が太く長く成長します。健康な髪のほとんどは、この成長期にあります。

退行期 成長が止まる期間

毛母細胞の働きが弱まり、髪の成長がストップする期間です。期間は約2〜3週間と短く、全体の約1%程度の髪がこの状態にあります。

毛根が徐々に頭皮の浅い部分へと移動を始め、次の休止期への準備段階に入ります。

休止期 髪が抜け落ちる期間

髪の成長が完全に止まり、毛根が浅い位置にとどまっている状態です。期間は約2〜3ヶ月で、全体の約10〜15%の髪がこの段階にあります。

この時期の髪はブラッシングやシャンプーなどの軽い力で自然に抜け落ちます。そして、その毛穴の奥では、次の新しい髪(成長期毛)が生まれる準備が始まっています。

ヘアサイクルの各期間の概要

| 期間 | 期間の長さ(目安) | 全毛髪に占める割合 |

|---|---|---|

| 成長期 | 2年~6年 | 約85~90% |

| 退行期 | 2~3週間 | 約1% |

| 休止期 | 2~3ヶ月 | 約10~15% |

これは大丈夫?正常な抜け毛のセルフチェック

毎日抜ける髪の毛を見て不安になるかもしれませんが、その多くはヘアサイクルによる自然な現象です。

ここでは、心配のいらない「正常な抜け毛」に共通する特徴を解説します。ご自身の抜け毛と見比べてみてください。

抜け毛の本数

健康な人でも、1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜けています。特に髪を洗うシャンプー時には30〜60本ほどが抜けると言われ、最も抜け毛が目立ちやすいタイミングです。

季節の変わり目、特に秋には一時的に抜け毛が増えることもありますが、一時的であれば過度な心配は不要です。

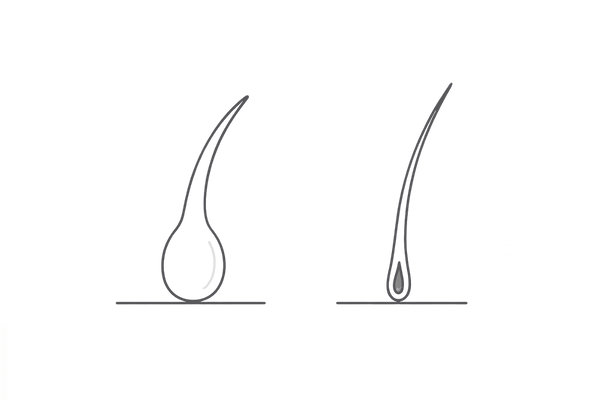

抜け毛の太さと形

自然に抜けた休止期の毛は毛根部分が丸みを帯びていたり、白い塊(毛根鞘)が付着していたりするのが特徴です。毛髪自体にも十分な太さとハリがあり、マッチ棒のような形をしています。

細く短い毛や毛根部分が細く尖っている毛は、ヘアサイクルが乱れているサインかもしれません。

抜け毛の毛根チェック

| 状態 | 正常な抜け毛 | 注意が必要な抜け毛 |

|---|---|---|

| 毛根の形 | 丸く、ふくらんでいる | 尖っている、形がない、黒い |

| 毛の太さ | 太く、ハリ・コシがある | 細く、短い、弱々しい |

頭皮の状態

正常なヘアサイクルが保たれている場合、頭皮は健康な青白い色をしています。

抜け毛があっても、頭皮に過度なかゆみやフケ、赤み、湿疹などの異常が見られなければ、ひとまず心配は少ないでしょう。

頭皮トラブルはヘアサイクルが乱れる原因の一つです。

注意すべき「危険な抜け毛」のサイン

すべての抜け毛が正常なわけではありません。中にはAGA(男性型脱毛症)や他の脱毛症が原因となっている「危険な抜け毛」も存在します。

以下のようなサインが見られた場合は、早めに専門家へ相談することを検討しましょう。

抜け毛の量が急激に増えた

1日の抜け毛が200本を超えるような状態が続いたり、「最近、明らかに枕元の毛が増えた」「排水溝に溜まる量が倍になった」など、以前と比べて抜け毛の量が急激に増えたと感じる場合は注意が必要です。

これは、何らかの原因でヘアサイクルの「休止期」にある髪の割合が増えている可能性を示しています。

細く短い抜け毛が目立つ

抜け毛の中に、明らかに細くて短い、成長しきれていない毛が多く混じっている場合、AGAの可能性があります。

AGAはヘアサイクルの「成長期」が短縮されるため、髪が太く長く育つ前に抜け落ちてしまいます。この状態を「軟毛化」と呼びます。

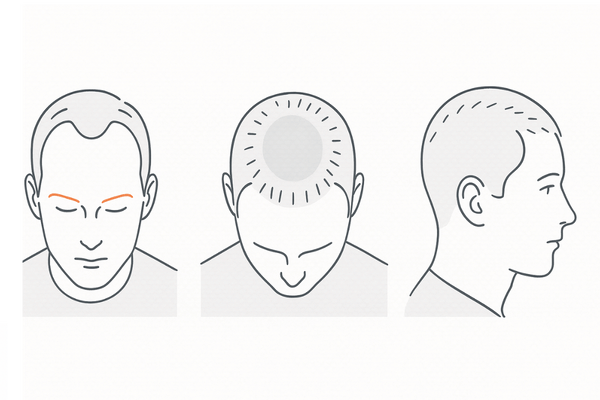

特定の部位だけが薄くなる

ヘアサイクルによる抜け毛は頭部全体から均等に起こります。しかし、AGAの場合は生え際(特にM字部分)や頭頂部(つむじ周り)など、特定の部位から薄毛が進行していくのが大きな特徴です。

鏡を見て特定の箇所の地肌が目立つようになったと感じたら、それは注意すべきサインです。

- 生え際の後退

- 頭頂部の地肌の透け

- 髪全体のボリューム低下

抜け毛への不安が、さらなる抜け毛を呼ぶ悪循環

「髪が抜けること」自体が気になり始めると、その不安やストレスが、かえって髪の健康を損なう原因になることがあります。これは多くの方が陥りがちな心理的な落とし穴です。

ここでは、抜け毛と心の関係について少し違う角度から考えてみましょう。

「抜けた本数」を数えることの功罪

抜け毛の量を把握するために本数を数えることは、客観的な判断材料の一つにはなります。

しかし、その数字に一喜一憂し、毎日神経質にチェックすることが、かえって精神的な負担になっていないでしょうか。

「今日は10本多かった」「昨日よりはマシか」と、数字に振り回される生活は、知らず知らずのうちに心をすり減らします。

このストレスが自律神経を乱し、頭皮の血行を悪化させる可能性も否定できません。

他人の視線と自己評価

抜け毛を気にし始めると、「周りの人は私の頭を見ているのではないか」「薄いと思われているのではないか」と、他人の視線が過度に気になるようになります。

この不安が自信の喪失につながり、人との交流を避けるようになることもあります。しかし、あなたが思うほど他人はあなたの髪を細かく見てはいません。

抜け毛への不安が作り出した自分自身の厳しい目が、あなたを最も苦しめているのかもしれません。

抜け毛の悩みと心理的影響

| 抜け毛への執着 | 引き起こされる心理状態 |

|---|---|

| 本数を毎日数える | 数字に一喜一憂し、不安が増大する |

| 鏡で頻繁にチェックする | 他人の視線が気になり、自己肯定感が低下する |

| インターネットで検索し続ける | 情報過多で混乱し、さらに心配になる |

数字ではなく「髪と体の心地よさ」に目を向ける

一度、抜けた本数を数えるのをやめてみませんか。

そして、代わりに「今日の頭皮は気持ちがいいか」「ぐっすり眠れたか」「食事は美味しかったか」といった、ご自身の体全体の心地よさに意識を向けてみてください。

髪は体の一部です。心と体がリラックスし、健やかな状態にあれば、髪も自然と元気を取り戻していきます。数字の呪縛から解放されることが、回復への第一歩になることもあります。

正常なヘアサイクルを乱す主な要因

遺伝的な要因だけでなく、日々の何気ない生活習慣や環境が正常なヘアサイクルを乱し、抜け毛を増やす原因となることがあります。

心当たりのある項目がないか、チェックしてみましょう。

栄養バランスの偏り

髪の毛は私たちが食べたものから作られます。特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足すると、健康な髪を育てることができません。

過度なダイエットやインスタント食品に偏った食生活は、ヘアサイクルを乱す直接的な原因となります。

睡眠不足とストレス

髪の成長を促す成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。睡眠不足はこの重要なホルモンの分泌を妨げます。

また、過度な精神的ストレスは自律神経のバランスを崩し、頭皮の血行不良を引き起こすため、髪に十分な栄養が届かなくなります。

ヘアサイクルを乱す生活習慣

| 要因 | 髪への影響 |

|---|---|

| 不規則な食生活 | 髪の栄養不足 |

| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下 |

| 過度なストレス | 頭皮の血行不良 |

不適切なヘアケア

洗浄力の強すぎるシャンプーで皮脂を取りすぎたり、一日に何度もシャンプーをしたりすると頭皮が乾燥し、かえって皮脂の過剰分泌を招くことがあります。

また、すすぎ残しやドライヤーの熱風を当てすぎることも頭皮環境を悪化させ、健康な髪の成長を妨げる要因となります。

- 過度なシャンプー

- 洗浄力の強すぎる製品

- ドライヤーの当てすぎ

健やかな生え変わりをサポートする生活習慣

乱れてしまったヘアサイクルを正常な状態に戻し、健康な髪の生え変わりをサポートするためには、日々の生活習慣を見直すことが基本となります。

バランスの取れた食事を心がける

特定の食品だけを食べるのではなく、さまざまな食材をバランス良く食べることが大切です。

「まごわやさしい」を合言葉に和食中心の食生活を意識すると、自然とバランスが整いやすくなります。

髪に良い食事のキーワード「まごわやさしい」

| 文字 | 食品群 | 主な栄養素 |

|---|---|---|

| ま | 豆類(豆腐、納豆など) | タンパク質、イソフラボン |

| ご | ごま(ナッツ類も) | ビタミンE、ミネラル |

| わ | わかめ(海藻類) | ミネラル、食物繊維 |

上記の他に、「や(野菜)」「さ(魚)」「し(しいたけ等のきのこ類)」「い(いも類)」を意識することで、髪に必要な栄養素を網羅的に摂取できます。

質の良い睡眠を確保する

毎日決まった時間に就寝・起床する習慣をつけ、体内リズムを整えましょう。

就寝前はスマートフォンやテレビの光を避け、部屋を暗くしてリラックスできる環境を作ることが、質の良い睡眠につながります。

自分なりのストレス解消法を見つける

軽い運動や趣味への没頭、友人との会話など、自分に合った方法でストレスを上手に発散させることが重要です。

心身の緊張がほぐれると自律神経のバランスが整い、頭皮の血行も改善します。

抜け毛の不安を感じたら専門クリニックへ

セルフケアを試みても抜け毛が減らない場合や、「危険な抜け毛」のサインに当てはまる場合は、一人で悩まずに専門のクリニックに相談することをお勧めします。

専門家による診断が不安を解消し、適切な対策を講じるための最短ルートです。

マイクロスコープによる詳細な頭皮診断

クリニックでは、マイクロスコープを使って頭皮や毛根の状態を拡大して詳しく観察します。

これにより、ご自身の目では確認できない毛穴の詰まりや炎症の有無、髪の毛の太さなどを客観的に把握でき、抜け毛の根本原因を正確に診断することが可能です。

原因に応じた適切な治療法の提案

診断の結果、AGAが原因であれば、その進行を抑制するための内服薬や外用薬による治療を検討します。頭皮の炎症や乾燥が原因であれば、それを改善するための外用薬の処方や、生活習慣の指導を行います。

原因に応じた的確なアプローチができるのが、医療機関の強みです。

クリニックでの主なアプローチ

| 原因 | 主な治療・対策 |

|---|---|

| AGA(男性型脱毛症) | 内服薬、外用薬による治療 |

| 頭皮環境の悪化 | 外用薬の処方、生活習慣指導 |

| 栄養不足 | 食事指導、サプリメントの提案 |

専門家に相談する安心感

抜け毛の悩みは非常にデリケートで、一人で抱え込みがちです。

専門医に相談し、現状を正しく把握し、今後の見通しや対策について具体的なアドバイスを受けるだけでも、精神的な負担は大きく軽減されます。

その安心感がストレスの緩和にもつながります。

薄毛の診断に戻る

生え変わり期の抜け毛に関するよくある質問

- 季節の変わり目に抜け毛が増えるのはなぜですか?

-

はい、一時的に増えることがあります。特に秋は夏の間に浴びた紫外線のダメージや、夏バテによる栄養不足の影響が頭皮に現れやすい時期です。

また、動物の毛が生え変わるのと同様に、人間にもその名残があるという説もあります。

通常は2〜3ヶ月で元の状態に戻りますが、長く続くようであれば他の原因も考えられます。

- ヘアカラーやパーマは抜け毛を増やしますか?

-

はい、頭皮にダメージを与えれば抜け毛の原因になり得ます。

ヘアカラー剤やパーマ液が頭皮に付着すると接触性皮膚炎などを引き起こし、頭皮環境を悪化させることがあります。

その結果、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増える可能性があります。

施術を受ける際はできるだけ頭皮に薬剤がつかないよう注意してもらい、頻度も空けることが大切です。

- 髪を長く伸ばすと抜けやすくなりますか?

-

いいえ、髪の長さと抜けやすさに直接的な関係はありません。

髪が長いと、抜けた毛が目立ちやすかったり、シャンプーの際に指に絡みやすかったりするため、抜ける量が増えたように感じることがあります。

ただし、長い髪を強く引っ張るような髪型を続けると、毛根に負担がかかり「牽引性脱毛症」を引き起こす可能性はあるため注意が必要です。

- 頭を洗わない方が抜け毛は減りますか?

-

いいえ、逆効果です。

シャンプーをしないと頭皮に皮脂や汚れが溜まり、毛穴が詰まって炎症を起こす原因となります。頭皮環境が悪化すれば、かえって抜け毛は増えてしまいます。

シャンプー時の抜け毛は、いずれ抜ける運命にあった休止期の髪の毛です。

1日1回、正しい方法でシャンプーを行い、頭皮を清潔に保つことが健康な髪を育む上で重要です。

参考文献

TAJIMA, Masahiro, et al. Characteristic features of Japanese women’s hair with aging and with progressing hair loss. Journal of dermatological science, 2007, 45.2: 93-103.

FLAMENT, Frederic, et al. Types and characteristics of hair across the globe: results of a multinational study on 19,461 individuals. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2025, 393-404.

SANO, Shigetoshi, et al. Two distinct signaling pathways in hair cycle induction: Stat3-dependent and-independent pathways. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2000, 97.25: 13824-13829.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.

HIBINO, Toshihiko; NISHIYAMA, Toshio. Role of TGF-β2 in the human hair cycle. Journal of dermatological science, 2004, 35.1: 9-18.

LEERUNYAKUL, Kanchana; SUCHONWANIT, Poonkiat. Asian hair: a review of structures, properties, and distinctive disorders. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2020, 309-318.