「これを食べればハゲない、という食事はあるの?」「はげ予防のサプリは本当に効果があるのか知りたい」。薄毛を予防したいと考えた時、まず食生活やサプリメントに関心を持つ方は非常に多いです。

確かに日々の食事は健やかな髪を育むための土台であり、非常に重要です。しかし、食事やサプリメントだけで薄毛の問題がすべて解決するわけではありません。

この記事では、はげ予防における食事の役割とサプリメントとの賢い付き合い方について、医学的視点から解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ食事は「はげ予防」の土台なのか

髪の毛は体の一部です。体が健康でなければ美しい髪が育たないのは当然のこと。食事と髪の深い関係性を理解することから始めましょう。

髪の毛は何からできている?

髪の毛の主成分は、「ケラチン」というタンパク質です。つまり私たちの髪は日々の食事で摂取したタンパク質を元に作られています。

良質な材料がなければ丈夫な家が建たないのと同じで、栄養が不足すれば髪は細く弱々しくなってしまいます。

栄養不足が頭皮に与える影響

栄養が不足すると、体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を送ります。髪の毛は生命維持の優先順位が低いため、栄養不足の影響が現れやすい部分です。

頭皮の血行が悪くなったり、毛根の働きが弱まったりして、抜け毛や薄毛につながります。

体の内側からのケアの重要性

高価なシャンプーや育毛剤を使う外側からのケアも大切ですが、それだけでは不十分です。

髪が作られる体の中、つまり内側からのケア(栄養補給)が伴ってこそ、ヘアケアは真の効果を発揮します。健康な髪は健康な体という土壌に育つのです。

髪の成長に重要な三大栄養素

数ある栄養素の中でも、特に髪の成長に深く関わる「三大栄養素」があります。これらを意識的に摂取することが、はげ予防の第一歩です。

髪の主成分「タンパク質」

髪の約9割を占めるケラチンの材料となる、最も重要な栄養素です。肉、魚、卵、大豆製品などから良質なタンパク質を十分に摂取することが基本です。

不足すると、髪が細くなったり、伸びるのが遅くなったりします。

髪の合成を助ける「亜鉛」

食事で摂ったタンパク質を髪の毛のケラチンに作り変える(再合成する)際に、接着剤のような役割を果たすのが亜鉛です。

いくらタンパク質を摂っても、亜鉛がなければ髪を作れません。体内で生成できず、汗などで失われやすいミネラルなので、意識的な摂取が重要です。

頭皮環境を整える「ビタミン類」

ビタミンはそれぞれが助け合って頭皮の健康を支えます。

ビタミンB群は皮脂の分泌を調整し、頭皮の新陳代謝を促します。ビタミンCは頭皮のコラーゲン生成を助け、ビタミンEは血行を良くして毛根に栄養を届けるサポートをします。

髪のための三大栄養素まとめ

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の毛の主成分になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身) |

| ビタミン類 | 頭皮の血行や代謝を促進する | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |

はげ予防をサポートする食事法

必要な栄養素を、どのように日々の食事に取り入れれば良いのでしょうか。具体的な食事のポイントを紹介します。

バランスの良い食事の基本「まごわやさしい」

健康的な食事の基本として、「まごわやさしい」という合言葉があります。

これらの食材を意識して取り入れることで、自然と栄養バランスが整います。

「まごわやさしい」の食材

- ま:豆類(大豆、納豆、豆腐など)

- ご:ごま(ナッツ類も)

- わ:わかめ(海藻類)

- や:野菜

- さ:魚

- し:しいたけ(きのこ類)

- い:いも類

抗酸化作用のある食品を積極的に

体の「酸化(サビ)」は老化を促進し、頭皮の健康にも悪影響を及ぼします。

活性酸素の働きを抑える「抗酸化物質」を多く含む食品を積極的に摂り、体の内側から老化を防ぎましょう。

抗酸化作用を持つ栄養素と食品例

| 栄養素 | 食品例 |

|---|---|

| ビタミンC | パプリカ、ブロッコリー、キウイ |

| ビタミンE | アーモンド、アボカド、かぼちゃ |

| ポリフェノール | 緑茶、大豆、ブルーベリー |

血糖値を急上昇させない食べ方

血糖値が急激に上昇するとインスリンが過剰に分泌され、男性ホルモンにも影響を与える可能性があります。

食事の際は、まず野菜やきのこなどの食物繊維から食べ始める「ベジファースト」を意識すると、血糖値の上昇が緩やかになります。

薄毛につながる避けるべき食生活

体に悪い食生活は当然髪にも悪影響を及ぼします。無意識のうちに続けている、避けるべき食習慣がないかチェックしてみましょう。

高脂肪・高カロリーな食事

揚げ物や脂質の多い肉類、ジャンクフードなどを頻繁に食べると血液がドロドロになり、頭皮の血行が悪くなります。

また、皮脂の分泌が過剰になり、毛穴の詰まりや炎症を引き起こして脂漏性皮膚炎など頭皮環境の悪化を招きます。

過剰な糖質や塩分の摂取

甘いお菓子やジュース、白米などの過剰な糖質摂取は皮脂の分泌を増やす原因となります。

また、塩分の摂りすぎは血圧を上げ、血行に悪影響を与える可能性があります。

インスタント食品や加工食品への偏り

インスタント食品や加工食品は手軽ですが、ビタミンやミネラルが不足しがちです。また、食品添加物の中には亜鉛の吸収を妨げるものもあります。

これらの食品に偏った食生活は、知らず知らずのうちに栄養不足を招きます。

薄毛リスクを高める食生活

| 食習慣 | 髪への悪影響 |

|---|---|

| 揚げ物・ジャンクフード | 皮脂の過剰分泌、血行不良 |

| お菓子・ジュース類 | 糖質の過剰摂取による皮脂増加 |

| インスタント食品 | ビタミン・ミネラル不足、添加物の影響 |

食事を頑張っても「無駄」だと感じる、その一番の理由

「髪に良いと言われるものは全部試した。でも、抜け毛は一向に減らない」。食事改善に真面目に取り組んでいる人ほど、結果が出ないことへの焦りや無力感に苛まれます。

その努力が、なぜ報われないと感じるのでしょうか。

あなたの努力は、決して無駄ではない

まず心に留めていただきたいのは、バランスの取れた食事や健康的な生活はあなたの髪だけでなく、全身の健康にとって間違いなくプラスになっているということです。その努力は決して無駄ではありません。

しかし、それでも薄毛が進行するのには、食事だけではコントロールできない、もっと強力な原因があるのです。

本当の敵は「栄養不足」ではなく「AGA」

男性の薄毛の9割以上はAGA(男性型脱毛症)という進行性の病気です。AGAは栄養不足が原因で起こるのではありません。

遺伝的な素因を持った人が男性ホルモン(DHT)の影響で、髪の成長が強制的にストップさせられてしまう病気なのです。

いくら髪に良い栄養という「援軍」を送ってもAGAという「敵」が毛根を攻撃し続けている限り、戦況を覆すことはできません。

食事改善とAGA治療の役割の違い

| アプローチ | 例えるなら | 役割 |

|---|---|---|

| 食事改善 | 畑の土壌を豊かにする | 髪が育つ「環境」を整える |

| AGA治療(薬) | 畑を荒らす害虫を駆除する | 薄毛の「原因」を直接叩く |

なぜ専門医への相談が「答え」なのか

食事改善を頑張っても効果が出ないのは、あなたの努力不足ではありません。それはあなたが「畑を耕す」ことばかりに集中し、「害虫駆除」という最も重要な対策をしていなかったからです。

専門クリニックはあなたの薄毛の原因が本当に害虫(AGA)のせいなのかを診断し、その害虫を駆除するための最も効果的な武器(治療薬)を提供できる唯一の場所です。

食事改善という素晴らしい努力を本当の成果に結びつけるために、一度専門家の診断を受けてみませんか。

はげ予防サプリメントとの賢い付き合い方

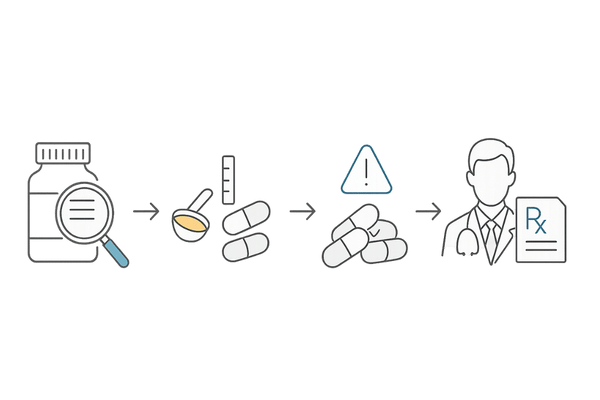

食事の補助としてサプリメントの活用を考える方も多いでしょう。その役割と注意点を正しく理解することが重要です。

サプリメントは「治療薬」ではない

まず大前提として、サプリメントはあくまで「食品」であり、AGAを治療する「医薬品」ではありません。

「これを飲めばハゲが治る」という製品は存在せず、そのような効果をうたうことは法律で禁じられています。

サプリメントの役割と限界

サプリメントの役割は食事だけでは十分に摂取しきれない栄養素を「補う」ことです。

例えば外食が多くて栄養が偏りがちな方や、特定の栄養素が不足している方が補助的に利用するのは有効な場合があります。

しかし、サプリメントだけでAGAの進行を止めることはできません。

はげ予防サプリで注目される成分

薄毛対策を目的としたサプリメントには髪の毛の材料となる基本的な栄養素の他に、特有の成分が配合されていることがあります。

代表的なサプリメント成分

- ノコギリヤシ:AGAの原因物質の生成を抑える可能性が示唆される

- 亜鉛:髪の主成分であるケラチンの合成に必要

- ビタミン類:頭皮の血行促進や代謝をサポート

- イソフラボン:ホルモンバランスへの良い影響が期待される

サプリメント選びの注意点

もしサプリメントを利用するなら、質の悪い製品に惑わされないための知識が必要です。

成分表示と含有量を必ずチェック

どの成分が、どれくらいの量入っているのかを必ず確認しましょう。

主成分の含有量が明記されていないような製品は信頼性が低いと考えられます。

過剰摂取のリスク

体によい成分でも摂りすぎは禁物です。特に亜鉛などのミネラルは過剰に摂取すると吐き気や他の栄養素の吸収阻害など、健康被害を引き起こす可能性があります。

製品に記載された摂取目安量を必ず守りましょう。

医薬品との併用は医師に相談

すでに何らかの病気で薬を服用している方や、AGA治療薬を服用している方がサプリメントを併用する場合は、飲み合わせの問題がないか必ず事前に医師や薬剤師に相談してください。

薄毛対策・生活習慣に戻る

はげ予防の食事と栄養に関するよくある質問

最後に食事やサプリメントと薄毛の関係について、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 海藻類(わかめ、昆布など)を食べると髪が増えるというのは本当ですか?

-

海藻類に直接的な発毛効果があるという科学的根拠はありません。

海藻類には髪の健康に良いミネラルや食物繊維が豊富に含まれているため、「髪に良い食品の一つ」ではありますが、それだけを大量に食べても髪が増えるわけではありません。

バランスの良い食事の一部として取り入れるのが正解です。

- プロテインを飲むと、筋肉に栄養が取られてハゲるというのは本当ですか?

-

全くの誤解です。

プロテインはタンパク質のことであり、髪の毛の最も重要な材料です。プロテインを飲むことで、むしろ髪に必要な栄養素を効率的に補給できます。

アスリートに薄毛の方が見られることがありますが、それはプロテインが原因ではなく、遺伝や他の要因によるものです。

- 亜鉛のサプリは、はげ予防に効果がありますか?

-

食生活の偏りなどで亜鉛が「不足」している方にとっては、サプリで補うことで頭皮環境の改善につながり、抜け毛予防のサポートになる可能性はあります。

しかし、亜鉛が十分に足りている方がさらに摂取しても、それ以上の効果は期待できません。また、亜鉛だけでAGAの進行を止めることは不可能です。「「

- 食事改善だけでAGAは予防できますか?

-

残念ながら食事改善だけでAGAの発症や進行を完全に予防することはできません。AGAは遺伝とホルモンが主な原因の病気だからです。

食事改善はあくまで健康な髪を育むための「土台作り」であり、AGAの進行にブレーキをかけるには専門クリニックでの医学的治療が必要です。

以上

参考文献

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

TANAKA, Yohei, et al. Androgenetic alopecia treatment in Asian men. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.7: 32.

GASMI, Amin, et al. Natural compounds used for treating hair loss. Current Pharmaceutical Design, 2023, 29.16: 1231-1244.

STEPHENS, Thomas J., et al. A prospective six-month single-blind study evaluating changes in hair growth and quality using a nutraceutical supplement in men and women of diverse ethnicities. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2022, 15.1: 21.