ふとした時に感じる頭皮のかゆみ、そしてシャンプーや枕に残る抜け毛の増加。この二つの症状が同時に現れると、多くの方が不安を感じるのではないでしょうか。

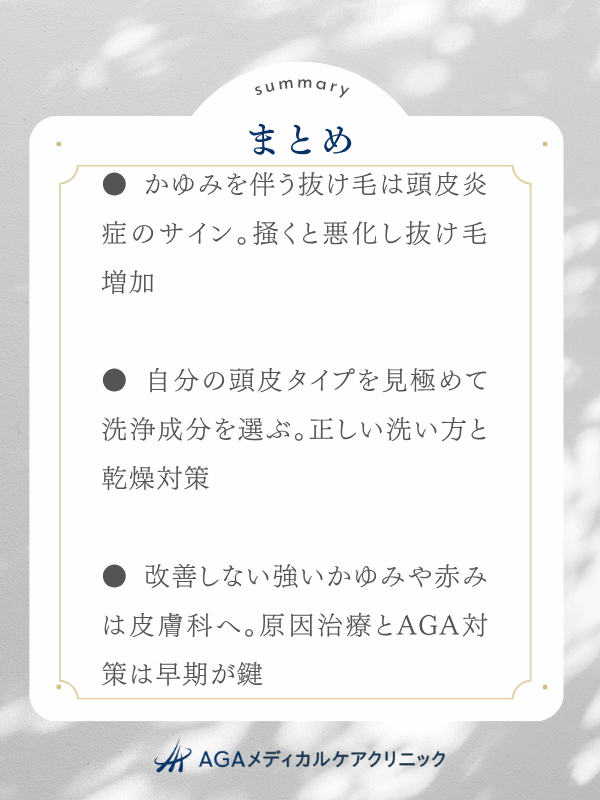

頭皮のかゆみを伴う抜け毛は頭皮環境が悪化しているという重要な警告サインです。放置すると薄毛が進行してしまう可能性もあります。

この記事では、かゆみと抜け毛の根本的な関係性から日常生活に潜む原因、そして今日から始められる具体的なケア方法までを詳しく解説します。

特に毎日使うシャンプーの選び方に焦点を当て、ご自身の頭皮に合ったケアを見つける手助けをします。健やかな髪を取り戻すための第一歩としてお役立てください。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

かゆみと抜け毛の悪循環 – なぜ同時に起こるのか

頭皮のかゆみと抜け毛は、それぞれ別の問題に見えて、実は深く関連し合っています。片方の症状がもう片方を悪化させるという負の連鎖を生み出すことがあります。

頭皮の炎症がすべての始まり

かゆみの多くは、頭皮で何らかの「炎症」が起きていることのサインです。

乾燥、皮脂の過剰分泌、アレルギー反応など原因は様々ですが、炎症が起きると頭皮は赤みを帯び、敏感な状態になります。

この炎症自体が、髪を育てる毛母細胞の働きを弱らせてしまいます。

掻く行為が髪と頭皮を傷つける

かゆみを感じると、人は無意識に頭を掻いてしまいます。しかし爪を立てて掻く行為は頭皮のバリア機能をさらに破壊し、炎症を悪化させます。

それだけでなく、成長途中の髪の毛を物理的に引き抜いてしまい、これが直接的な抜け毛の原因となります。

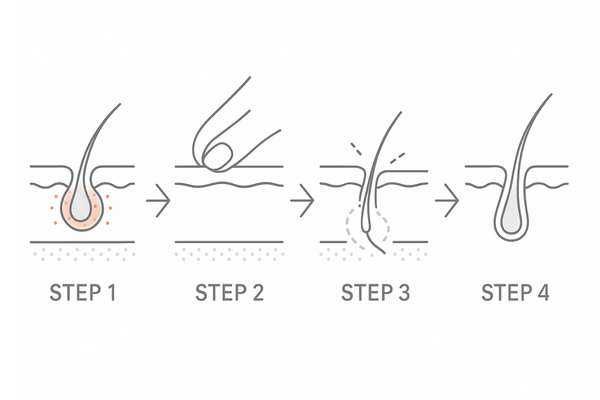

かゆみと抜け毛の悪循環

| 段階 | 頭皮で起こっていること | 結果 |

|---|---|---|

| 1. 初期原因 | 乾燥・皮脂過剰などで炎症が発生 | かゆみを感じる |

| 2. 物理的刺激 | かゆい部分を掻きむしる | 頭皮が傷つき、髪が抜ける |

| 3. 悪化 | 傷から雑菌が入り炎症がさらに悪化 | さらに強いかゆみと抜け毛の増加 |

ヘアサイクルの乱れが薄毛を進行させる

炎症が慢性化し、頭皮環境が悪い状態が続くと、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)そのものが乱れてしまいます。

本来であれば数年間続くはずの「成長期」が短縮され、髪が太く長く育つ前に「休止期」へと移行し、抜け落ちてしまうのです。

この状態が続くと抜け毛が増えるだけでなく、生えてくる髪も細く弱々しくなり、全体的な薄毛へとつながっていきます。

日常生活に潜むかゆみの原因

頭皮のかゆみは特別な病気だけでなく、普段の生活習慣の中に原因が隠れていることが少なくありません。

シャンプーが合っていない可能性

毎日使うシャンプーが、かゆみの最大の原因となっているケースは非常に多いです。洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮の必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を招きます。

逆に洗浄力が弱すぎたり、すすぎが不十分だったりすると皮脂や汚れが頭皮に残り、雑菌の温床となってしまいます。

生活習慣の乱れによる影響

睡眠不足、ストレス、食生活の乱れは自律神経やホルモンバランスを崩す原因となります。

これらのバランスが崩れると、皮脂の分泌が過剰になったり頭皮の血行が悪化したりして、かゆみや抜け毛を引き起こします。

特に脂っこい食事や甘いものの摂りすぎは、皮脂の分泌を直接的に増加させるため注意が必要です。

生活習慣と頭皮への影響

| 乱れた生活習慣 | 体への影響 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌減少 | 頭皮の細胞修復が遅れる |

| ストレス | 自律神経の乱れ、血管収縮 | 血行不良、栄養不足 |

| 偏った食事 | 皮脂の過剰分泌、栄養不足 | 毛穴の詰まり、髪の成長阻害 |

紫外線や汗による外的刺激

紫外線は肌だけでなく、頭皮にも大きなダメージを与えます。日焼けした頭皮は乾燥し、バリア機能が低下してかゆみを引き起こします。

また、夏場にかいた汗をそのままにしておくと頭皮が蒸れて雑菌が繁殖しやすくなり、あせものようなかゆみの原因になることもあります。

自分の頭皮を知ることから始めるシャンプー選び

「抜け毛とかゆみには、このシャンプーが良い」という情報をよく目にしますが、万人にとっての正解はありません。

大切なのは、まずご自身の頭皮が今どのような状態にあるかを正しく理解し、それに合った成分のシャンプーを選ぶことです。

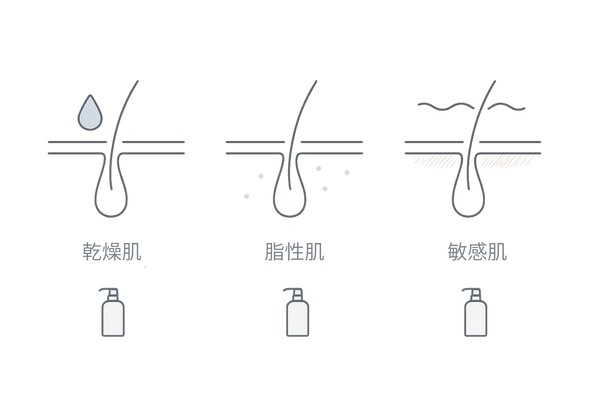

あなたの頭皮はどのタイプ?

シャンプー後の頭皮の状態や、日中の頭皮の様子を観察してみましょう。

自分の頭皮タイプを知ることがシャンプー選びの出発点です。

- 乾燥肌タイプ:洗髪後につっぱり感があり、日中もカサカサして細かいフケが出やすい。

- 脂性肌(オイリー肌)タイプ:洗髪しても、半日もすると髪の根元がベタつく。フケが湿っている。

- 敏感肌タイプ:特定の製品を使うと赤みやかゆみが出やすい。季節の変わり目などに不調を感じる。

頭皮タイプ別に見るべき洗浄成分

シャンプーの性能を決定づけるのは、最も多く含まれる「洗浄成分(界面活性剤)」です。裏の成分表示を確認し、自分のタイプに合った成分を選びましょう。

頭皮タイプと推奨される洗浄成分

| 頭皮タイプ | 推奨される主な洗浄成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 乾燥肌・敏感肌 | アミノ酸系(〜グルタミン酸、〜アラニンなど) | 洗浄力がマイルドで、保湿性が高い |

| 脂性肌 | 石けん系(石ケン素地、脂肪酸〜) | 洗浄力が高く、さっぱりとした洗い上がり |

| バランスの良い肌 | ベタイン系(〜ベタイン) | 適度な洗浄力と低刺激性を両立 |

避けるべき注意成分

一方で、頭皮の状態によっては刺激となり得る成分もあります。特に敏感肌の方や、かゆみが強い時は、これらの成分が含まれていないかを確認することが重要です。

高級アルコール系(ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Naなど)は洗浄力が非常に強く、必要な皮脂まで落としすぎて乾燥を招く可能性があります。

また、香料、着色料、防腐剤(パラベンなど)も、人によってはアレルギーやかぶれの原因となることがあります。

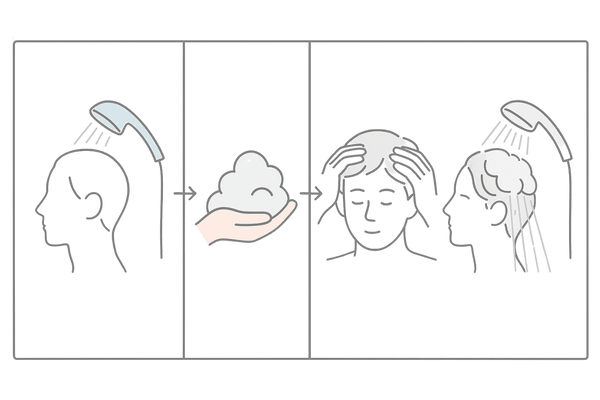

今日から実践できる正しいヘアケア方法

良いシャンプーを選んでも、洗い方が間違っていては効果が半減してしまいます。頭皮への負担を最小限に抑える、正しいヘアケアの基本を身につけましょう。

洗髪前の準備

髪が乾いた状態で、目の粗いブラシを使って優しくブラッシングをします。

髪の絡まりをほどき、表面のホコリやフケを浮かせることでシャンプーの泡立ちが良くなり、洗浄効果が高まります。

シャンプー時の正しい手順

重要なのは「髪」ではなく「頭皮」を洗う意識です。

ゴシゴシと強くこするのではなく、指の腹で頭皮をマッサージするように洗いましょう。

正しいシャンプーの手順

| 手順 | ポイント | 目的 |

|---|---|---|

| 予洗い | 38℃程度のぬるま湯で1〜2分 | お湯だけで汚れの7割は落ちる |

| 泡立て | シャンプーを手のひらで泡立てる | 原液のまま頭皮につける刺激を防ぐ |

| 洗う | 指の腹で頭皮をマッサージする | 血行促進、毛穴の汚れを浮かせる |

| すすぎ | シャワーで2〜3分かけて念入りに | すすぎ残しによるかゆみを防ぐ |

洗髪後のドライケア

濡れた髪はキューティクルが開いて傷つきやすい状態です。また、頭皮が湿ったままだと雑菌が繁殖し、かゆみの原因になります。

洗髪後は、まず吸水性の高いタオルで優しく押さえるように水分を拭き取り(タオルドライ)、その後すぐにドライヤーで乾かします。

ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないように動かしながら使いましょう。

生活習慣の改善で内側からケア

頭皮も体の一部です。体の内側からのケアが、健やかな頭皮環境を育みます。

バランスの取れた食事

髪や皮膚の材料となるタンパク質、皮脂のバランスを整えるビタミンB群、血行を促進するビタミンEなどを意識的に摂取しましょう。

頭皮の健康をサポートする食品例

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪と皮膚の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンB群 | 皮脂のコントロール、代謝促進 | 豚肉、レバー、青魚、玄米 |

| ビタミンA,C,E | 抗酸化作用、血行促進 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |

質の高い睡眠

髪の成長や皮膚の修復を促す成長ホルモンは深い睡眠中に最も多く分泌されます。

毎日6〜7時間程度の睡眠時間を確保し、就寝前はスマートフォンやパソコンの使用を控えてリラックスする時間を設けるなど、睡眠の質を高める工夫が大切です。

ストレスマネジメント

ストレスは血行不良やホルモンバランスの乱れを招き、頭皮環境を悪化させる大きな要因です。

適度な運動や趣味の時間を作るなど自分なりのストレス解消法を見つけ、心身の緊張をほぐすことを心がけましょう。

かゆみと抜け毛を伴う皮膚疾患の可能性

セルフケアを続けても症状が改善しない場合、背景に治療が必要な皮膚疾患が隠れている可能性があります。

脂漏性皮膚炎

頭皮の常在菌であるマラセチア菌が異常繁殖することで起こる皮膚炎です。

湿ったフケ、赤み、強いかゆみが特徴で、放置すると抜け毛が増える「脂漏性脱毛症」につながることがあります。

接触皮膚炎(かぶれ)

特定のシャンプーやヘアカラー剤などが原因で起こるアレルギー反応です。

原因物質に触れた部分に、赤みやかゆみ、湿疹などが現れます。

その他の皮膚疾患

アトピー性皮膚炎が頭皮に現れたり、カビの一種が感染する頭部白癬(しらくも)など、専門的な治療を要する病気もあります。

フケが異常に多い、ただれている、円形に毛が抜けるなどの症状があれば、早めに皮膚科や専門クリニックを受診しましょう。

セルフケアの限界と専門クリニックへの相談

日常的なケアは非常に重要ですが、それだけでは改善しない、あるいは悪化していく場合は、医学的なアプローチが必要です。

クリニックを受診すべきサイン

以下のような症状が見られる場合は自己判断でケアを続けるのではなく、専門医に相談することをお勧めします。

- セルフケアを2週間以上続けてもかゆみが治まらない

- 我慢できないほどの強いかゆみがある

- 頭皮が赤く腫れていたり、じゅくじゅくしている

- 抜け毛の量が明らかに多く、薄毛が進行していると感じる

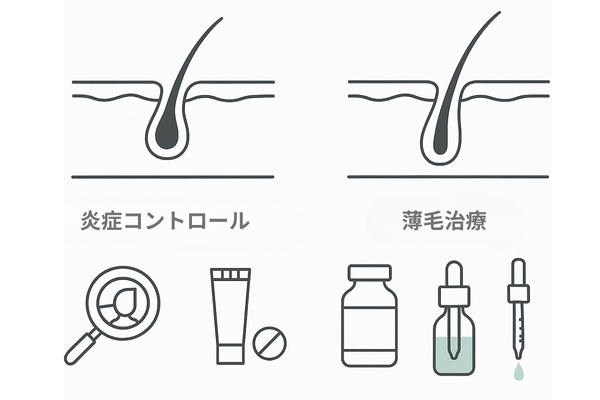

クリニックでの治療法

クリニックでは、まず頭皮の状態を正確に診断し、原因を特定します。

脂漏性皮膚炎などには抗真菌薬や抗炎症薬を処方し、まずかゆみの原因となっている炎症を抑えます。

その上で、抜け毛がAGA(男性型脱毛症)によるものと判断された場合は、進行を抑制する内服薬や発毛を促進する外用薬など、薄毛に対する専門的な治療を並行して行います。

専門クリニックでのアプローチ

| 症状 | 診断 | 主な治療法 |

|---|---|---|

| かゆみ・炎症 | マイクロスコープ検査、問診 | 抗炎症薬、抗真菌薬などの処方 |

| 抜け毛・薄毛 | AGA遺伝子検査、血液検査など | 内服薬、外用薬、注入治療など |

早期相談のメリット

かゆみも抜け毛も早期に対策を始めるほど改善しやすく、悪化を防ぐことができます。特にAGAは進行性のため、放置すれば薄毛は着実に進んでしまいます。

「もう少し様子を見よう」と思っている間に、治療の選択肢が狭まってしまうこともあります。気になる症状があれば、気軽に専門医のカウンセリングを受けてみましょう。

薄毛の診断に戻る

かゆみと抜け毛に関するよくある質問

患者様から寄せられることの多い、かゆみと抜け毛に関する疑問にお答えします。

- シャンプーは朝と夜、どちらが良いですか?

-

基本的には夜のシャンプーをお勧めします。

日中に頭皮や髪に付着した皮脂、汗、ホコリ、整髪料などをその日のうちに洗い流すことで頭皮を清潔な状態に保ち、就寝中の雑菌の繁殖を防ぐことができます。

また、夜に洗うことで髪の成長を促す成長ホルモンが分泌されるゴールデンタイムを、清潔な頭皮環境で迎えることができます。

- ノンシリコンシャンプーは頭皮に良いですか?

-

「ノンシリコン=頭皮に良い」と一概には言えません。シリコン(ジメチコンなど)は髪の指通りを良くし、摩擦から保護する役割があります。

頭皮のかゆみや抜け毛に直接影響するのは、前述した「洗浄成分」です。

ノンシリコンであっても洗浄力が強すぎるシャンプーはありますし、逆にシリコン入りでもマイルドな洗浄成分の製品もあります。

ノンシリコンという言葉だけに惑わされず、洗浄成分を確認することが重要です。

- 頭皮マッサージは効果がありますか?

-

はい、正しい方法で行えば効果が期待できます。頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする助けになります。

シャンプー時や育毛剤を塗布した際などに、指の腹で頭皮全体を優しく動かすようにマッサージしましょう。

ただし、爪を立てたり強くこすったりすると、かえって頭皮を傷つけ、抜け毛の原因になるので注意してください。

参考文献

SAEKI, Hidehisa, et al. Clinical practice guidelines for the management of atopic dermatitis 2016. The Journal of dermatology, 2016, 43.10: 1117-1145.

MACEY, Jake, et al. Dermatologist and patient perceptions of treatment success in alopecia areata and evaluation of clinical outcome assessments in Japan. Dermatology and Therapy, 2021, 11.2: 433-447.

KATOH, Norito, et al. Clinical practice guidelines for the management of atopic dermatitis 2018. The Journal of dermatology, 2019, 46.12: 1053-1101.

KATAYAMA, Ichiro, et al. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2017. Allergology International, 2017, 66.2: 230-247.

TANAKA, Yohei, et al. Androgenetic alopecia treatment in Asian men. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.7: 32.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.