「将来、禿げないようにするにはどうすればいいのだろう?」鏡を見るたび、抜け毛が気になるたびにそんな不安が頭をよぎる方は少なくないでしょう。

薄毛は遺伝だから仕方ないと諦めていませんか。

確かに遺伝的要因は大きいですが、日々の生活習慣やヘアケアを見直すことで頭皮環境を健やかに保ち、薄毛のリスクを軽減することは可能です。

この記事では科学的根拠に基づき、今日から始められて、かつ無理なく継続できる具体的なケア方法と習慣づくりについて専門家の視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ髪は薄くなるのか?AGAと生活習慣の関係

薄毛の予防を考える上で、まずその原因を正しく理解することが不可欠です。薄毛は遺伝的な要因と後天的な生活習慣が複雑に絡み合って進行します。

薄毛の最大の原因「AGA」の正体

成人男性の薄毛のほとんどは「AGA(男性型脱毛症)」が原因です。

これは男性ホルモンの一種であるテストステロンが特定の酵素と結びついてDHT(ジヒドロテストステロン)に変化し、このDHTが毛根の働きを弱めてしまうことで起こります。

この体質は遺伝する傾向が強く、AGAは進行性であるため、一度発症すると自然に治ることはありません。

生活習慣の乱れが頭皮に与える影響

不規則な食生活、睡眠不足、過度なストレス、喫煙や飲酒といった生活習慣の乱れは頭皮の血行不良や栄養不足を招きます。

このことは髪の毛が健康に育つための土壌を悪化させ、AGAの進行を早めたり、薄毛のリスクを高めたりする要因となります。

頭皮環境を悪化させる生活習慣

| 習慣の分類 | 具体例 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 食事 | 脂っこい食事、偏食 | 皮脂の過剰分泌、栄養不足 |

| 睡眠 | 慢性的な睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下 |

| 嗜好品 | 喫煙、過度な飲酒 | 血管収縮による血行不良 |

遺伝と薄毛の避けられない関係

AGAの発症しやすさは遺伝によって大きく左右されることが分かっています。特に男性ホルモン受容体の感受性の高さは母方から遺伝する可能性が高いとされています。

ご自身の家系に薄毛の方がいる場合は、そうでない方よりも早期から意識的なケアを始めることが重要です。

「予防」という名のプレッシャー – 完璧を求めすぎていませんか?

「禿げないようにするには」と情報を集め始めると、無数の「やるべきこと」「やってはいけないこと」に圧倒され、かえってストレスを感じてしまうことがあります。

ここでは、その心理的な負担とどう向き合うかについて考えます。

ネット情報に振り回される心

インターネットで検索すれば、様々な予防法が見つかります。しかし、その中には科学的根拠の乏しい情報や、極端な意見も少なくありません。

多くの情報に触れるうちに「あれもこれもやらなければ」という強迫観念に駆られ、精神的に疲弊してしまう方がいます。

「やってはいけない」ことだらけの息苦しさ

「この食べ物はダメ」「このシャンプーはNG」といった禁止事項ばかりに目を向けていると、日々の生活が窮屈になります。

完璧なケアを追求するあまり、友人との食事を楽しめなくなったり、常に髪のことばかり考えてしまったりしては本末転倒です。

そのストレス自体が髪にとって良い影響を与えません。

完璧主義がもたらす悪循環

| 完璧主義の行動 | 心理的な状態 | 結果 |

|---|---|---|

| 全ての情報を実践しようとする | 義務感、焦り | 継続できずに挫折、自己嫌悪 |

| 少しでもできないと落ち込む | 不安、ストレス | ストレスによる頭皮環境の悪化 |

| 常に髪のことばかり考える | 強迫観念 | 生活の質の低下 |

大切なのは100点満点より「継続できる60点」

薄毛対策で最も重要なのは、完璧さよりも「継続」です。100点満点のケアを数日だけ行うよりも、60点でも良いので毎日続けられることの方が長い目で見れば遥かに効果的です。

まずは、ご自身の生活の中で無理なく取り入れられることから一つずつ始めてみましょう。

少しでもできたら自分を認め、楽しみながら習慣化していく。そのくらいの気持ちでいることが結果的に予防へとつながるのです。

毎日の食事でできる薄毛対策

私たちの体と同様に、髪も日々の食事から作られます。健やかな髪を育むためにはバランスの取れた食事が基本です。

髪の主成分「タンパク質」の重要性

髪の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

そのため、肉、魚、卵、大豆製品などから良質なタンパク質を十分に摂取することが、丈夫な髪を作るための大前提となります。

髪の成長を支えるビタミンとミネラル

タンパク質を効率よく髪に変えるためには、ビタミンやミネラルの働きが必要です。

特にタンパク質の合成を助ける「亜鉛」や、頭皮の血行を促進する「ビタミンE」、頭皮環境を整える「ビタミンB群」は積極的に摂取したい栄養素です。

髪の健康に役立つ栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | 髪の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、マグロ、納豆 |

避けるべき食生活と習慣

一方で、過剰な脂質や糖分の摂取は皮脂の分泌を増やし、頭皮環境を悪化させる原因になります。

インスタント食品やファストフードに偏った食事は避け、バランスを意識することが大切です。また、過度なダイエットによる栄養不足も薄毛の大きなリスクとなります。

頭皮環境を整える正しいヘアケア

毎日行うヘアケアも、やり方次第で髪の味方にも敵にもなります。頭皮を清潔で健康な状態に保つための基本を見直しましょう。

シャンプーの選び方と正しい洗い方

シャンプーは洗浄力が強すぎるものを避け、頭皮への刺激が少ないアミノ酸系のものを選ぶのがおすすめです。

洗う際は爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように時間をかけて丁寧に洗い流しましょう。

1日に何度も洗うと必要な皮脂まで奪ってしまうため、洗髪は基本的に1日1回で十分です。

正しいシャンプーの手順

- 洗う前にブラッシングで汚れを浮かせる

- ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いする

- シャンプーを手のひらで泡立ててから髪につける

- 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う

- すすぎは時間をかけて丁寧に行う

頭皮マッサージの基本と注意点

頭皮マッサージは血行を促進し、リラックス効果も期待できます。指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすように行いましょう。

ただし、爪を立てたり強くこすりすぎたりすると、かえって頭皮を傷つけてしまうので注意が必要です。

ドライヤーの正しい使い方

髪が濡れたままの状態は雑菌が繁殖しやすく、頭皮トラブルの原因になります。

洗髪後は、まずタオルで優しく水分を拭き取り、その後ドライヤーで乾かします。頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱が集中しないように動かしながら根元から乾かすのがポイントです。

ドライヤー使用時のポイント

| 項目 | ポイント | 理由 |

|---|---|---|

| タオルドライ | ゴシゴシこすらず、優しく押さえる | キューティクルを傷つけないため |

| 距離 | 頭皮から20cm以上離す | 熱による頭皮へのダメージを防ぐため |

| 乾かす順番 | 根元から毛先の順で乾かす | 効率的に乾かし、生乾きを防ぐため |

質の高い睡眠が髪を育てる

睡眠は体の修復と成長に欠かせない時間です。当然、髪の健康にも深く関わっています。

睡眠と成長ホルモンの関係

髪の毛の成長を促す「成長ホルモン」は、私たちが眠っている間に最も多く分泌されます。特に入眠後の最初の3時間に訪れる深い眠りの時間帯が重要です。

睡眠時間が不足したり眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。

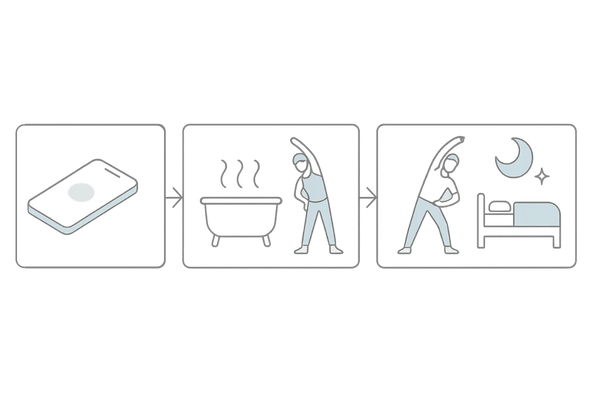

睡眠の質を高めるための工夫

質の良い睡眠を得るためには就寝前の過ごし方が大切です。スマートフォンやパソコンのブルーライトは脳を覚醒させてしまうため、就寝1〜2時間前には使用を控えましょう。

また、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽いストレッチをするなどもリラックス効果を高め、スムーズな入眠につながります。

快眠のための生活習慣

| カテゴリ | 推奨される行動 |

|---|---|

| 日中の過ごし方 | 適度な運動、朝日を浴びる |

| 食事 | 就寝3時間前までに夕食を済ませる |

| 就寝前の習慣 | スマホ・PCを控える、リラックスする時間を作る |

睡眠不足がもたらすリスク

慢性的な睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げるだけでなく、自律神経の乱れを引き起こします。

自律神経が乱れると血管が収縮して頭皮の血行が悪くなり、髪に必要な栄養が届きにくくなるという悪影響もあります。

予防の限界と専門クリニックの役割

ここまで紹介してきたセルフケアは薄毛のリスクを減らし、頭皮環境を整える上で非常に有効です。

しかし、それだけでは限界があることも知っておく必要があります。

セルフケアでできること、できないこと

食事や睡眠、ヘアケアといったセルフケアは、あくまで「髪が育ちやすい環境を整える」ためのものです。

しかし、薄毛の最大の原因であるAGAの「進行そのものを止める」ことはできません。

セルフケアとAGA治療の役割分担

| 対策 | 役割 | 限界 |

|---|---|---|

| セルフケア | 頭皮環境の改善(守りのケア) | AGAの進行は止められない |

| AGA治療 | AGAの進行抑制、発毛(攻めのケア) | 生活習慣の改善も併せて行うことが重要 |

AGAはセルフケアでは進行を止められない

AGAはDHTが毛根に作用することで進行する病気です。この根本的な働きをセルフケアだけでブロックすることは不可能です。

どんなに生活習慣を改善してもAGAの遺伝的素因を持っている場合、薄毛はゆっくりと進行し続けてしまいます。

クリニックに相談するタイミング

「抜け毛が増えた」「髪が細くなった」「地肌が透けて見える」といった変化に気づいたら、それは専門クリニックに相談するサインです。

セルフケアを試しながら様子を見るのではなく、変化を感じた早い段階で専門医の診断を受けることが、将来の髪を守るための最も賢明な選択です。

薄毛の隠し方・日常ケアに戻る

禿げないようにするケア方法と習慣に関するQ&A

最後に、薄毛の予防や対策に関してよく寄せられる質問にお答えします。

- 育毛剤やサプリメントだけで十分ですか?

-

市販の育毛剤やサプリメントは頭皮環境を整えたり、髪に必要な栄養を補ったりする補助的な役割を担うものがほとんどです。

これらは「医薬部外品」や「食品」に分類され、AGAの進行を直接止める医学的な効果は認められていません。

根本的な対策を考えるなら、医薬品による治療が必要です。

- 何歳から対策を始めるべきですか?

-

薄毛対策に「早すぎる」ということはありません。AGAは10代後半から発症する可能性もあるため、髪の変化に気づいた時点が対策を始めるべきタイミングです。

特にご家族に薄毛の方がいる場合は、20代前半からでも意識的なケアや専門医への相談を検討することをお勧めします。

- 喫煙や飲酒は本当に髪に悪いですか?

-

はい、悪影響を与える可能性があります。喫煙は血管を収縮させ、頭皮の血行を著しく悪化させます。

また、過度な飲酒はアルコールの分解過程で髪の成長に必要なビタミンやアミノ酸を大量に消費してしまいます。

髪の健康を考えるなら禁煙し、お酒は適量を心がけることが重要です。

以上

参考文献

OHYAMA, Manabu, et al. Japanese Dermatological Association’s Clinical Practice Guidelines for Alopecia Areata 2024: A Complete English Translated Version. The Journal of Dermatology, 2025.

MINOKAWA, Yoko; SAWADA, Yu; NAKAMURA, Motonobu. Lifestyle factors involved in the pathogenesis of alopecia areata. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.3: 1038.

HUANG, Chun-Hsien; FU, Yun; CHI, Ching-Chi. Health-related quality of life, depression, and self-esteem in patients with androgenetic alopecia: a systematic review and meta-analysis. JAMA dermatology, 2021, 157.8: 963-970.

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.

ENDO, Yujiro, et al. Clinical and phototrichogrammatic evaluation of estradiol replacement therapy on hair growth in postmenopausal Japanese women with female pattern hair loss: a pilot study. International Journal of Women’s Dermatology, 2023, 9.4: e109.

OTA, Atsuko, et al. Comparative studies of hair shaft components between healthy and diseased donors. Plos one, 2024, 19.5: e0301092.