「抜け毛をなんとかして減らしたい」そう強く願うあまり、様々な情報を試しては一喜一憂していませんか。

抜け毛を減らすためには闇雲にケア用品を試すのではなく、まずご自身の生活に潜む原因を理解し、正しい知識に基づいて行動することが重要です。

この記事では今日から始められる食生活やシャンプー方法の見直しといった基本的な対策から見落としがちなストレス管理、そしてセルフケアの限界と専門治療の必要性まで、抜け毛を減らすための具体的な方法を網羅的に解説します。

着実な一歩を踏み出し、健やかな髪を取り戻しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

まずは基本から|抜け毛が起こる原因を知る

対策を立てる前に、なぜ抜け毛が起こるのかを理解することが第一歩です。原因を知ることで、取るべき行動が明確になります。

ヘアサイクルと抜け毛の関係

髪は永遠に伸び続けるわけではなく、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。

健康な状態であれば髪の大部分は成長期にあり、休止期を迎えた髪が1日に50本から100本程度自然に抜け落ちます。

しかし、何らかの原因でこのサイクルが乱れて成長期が短くなると、髪が十分に育たないまま抜けてしまい、抜け毛の増加や薄毛につながります。

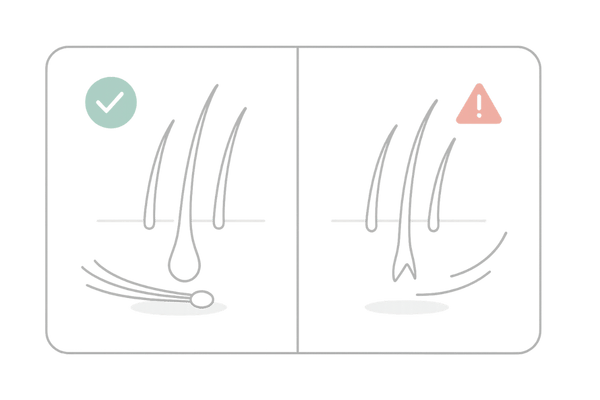

注意すべき危険な抜け毛とは

すべての抜け毛が問題ではありませんが、中には注意が必要な「危険な抜け毛」も存在します。抜けた髪の毛の量だけでなく、その質にも注目しましょう。

細く短い毛や、毛根の形に異常がある毛が多い場合は、頭皮環境やヘアサイクルに問題が生じているサインです。

正常な抜け毛と危険な抜け毛の比較

| 項目 | 正常な抜け毛 | 危険な抜け毛 |

|---|---|---|

| 太さ・長さ | 太く、ある程度の長さがある | 細く短い毛が多い |

| 毛根の形 | 丸く、ふくらんでいる | 細く尖っている、歪んでいる |

| 1日の本数 | 50~100本程度 | 200本以上が続く |

生活習慣の乱れが招く頭皮環境の悪化

偏った食事、睡眠不足、ストレスなどは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こします。

頭皮に十分な栄養が届かなくなると髪は健康に育てず、結果として抜け毛が増える原因となります。

抜け毛を減らすには髪そのものだけでなく、体全体の健康状態を整える視点が重要です。

食生活の改善|髪を育む内側からのアプローチ

毎日の食事があなたの髪を作っています。髪の成長に必要な栄養素を意識的に摂取することで、抜け毛に強い頭皮環境を目指しましょう。

髪の主成分となるタンパク質の重要性

髪の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、肉、魚、卵、大豆製品などから良質なタンパク質を十分に摂取することが、健康な髪の土台作りには必要です。

タンパク質が不足すると髪が細くなったり、ツヤがなくなったりする原因になります。

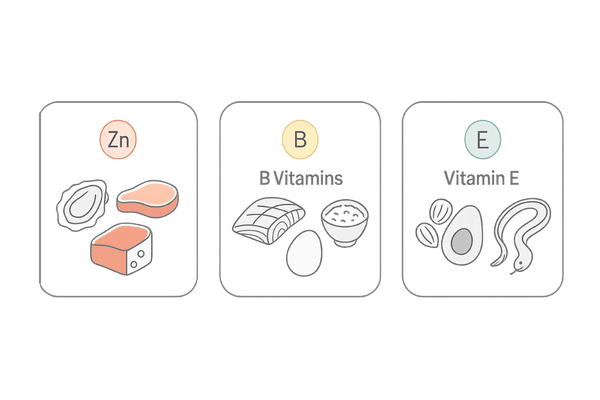

髪の成長を支えるビタミンとミネラル

タンパク質を効率よく髪に変えるためには、ビタミンやミネラルの働きが欠かせません。

特にタンパク質の合成を助ける「亜鉛」や、頭皮の血行を促進する「ビタミンE」、頭皮の新陳代謝をサポートする「ビタミンB群」は重要です。

髪の成長をサポートする主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| ビタミンE | 血行を促進し、栄養を届ける | ナッツ類、アボカド、うなぎ |

| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を活発にする | 豚肉、マグロ、卵、玄米 |

避けるべき食事と飲み物

一方で、過剰な脂質や糖分、アルコールの摂取は頭皮の皮脂分泌を増やし、血行を悪化させる可能性があります。

揚げ物やスナック菓子、甘いジュースなどは控えめにし、バランスの取れた食事を心がけることが、抜け毛を減らすための近道です。

正しいシャンプー方法|頭皮環境を守る毎日の習慣

毎日行うシャンプーは、やり方次第で頭皮の味方にも敵にもなります。抜け毛を減らすためには汚れを落としつつ、頭皮に必要な潤いを守る洗い方が大切です。

シャンプー選びのポイント

洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮の乾燥や炎症を引き起こし、かえって抜け毛を増やす原因になることがあります。

頭皮への刺激が少ない「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を主とした、ご自身の肌質に合ったシャンプーを選びましょう。

シャンプーの主な洗浄成分と特徴

| 洗浄成分の種類 | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| アミノ酸系 | マイルドな洗浄力で保湿性が高い | 乾燥肌、敏感肌の方 |

| 高級アルコール系 | 洗浄力が高く、泡立ちが良い | 脂性肌で、さっぱりしたい方 |

| 石けん系 | 洗浄力は高いが、アルカリ性 | 頭皮が健康で強い方 |

頭皮を傷つけない洗い方の手順

ゴシゴシと強く洗うのは禁物です。シャンプー前後のすすぎを丁寧に行い、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗い上げることがポイントです。

- ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いする

- シャンプーは手のひらで泡立ててから髪につける

- 指の腹で頭皮全体を優しく動かすように洗う

- すすぎ残しがないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す

ドライヤーの正しい使い方と注意点

濡れた髪はダメージを受けやすいため、洗髪後は速やかに乾かします。

ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が集中しないように小刻みに動かしながら使いましょう。

8割ほど乾いたら冷風に切り替えて仕上げるとキューティクルが引き締まり、髪にツヤが出ます。

「減らす」努力がストレスに?心の負担を軽くする考え方

抜け毛を減らしたいと願うあまり、そのことばかり考えてしまい、かえってストレスを溜め込んでいませんか。

その真面目な気持ちが知らず知らずのうちに自分を追い詰め、抜け毛を悪化させる一因になっているかもしれません。

抜け毛への過度な不安がもたらす悪循環

「今日もたくさん抜けた」「また減ってしまった」と毎日抜け毛の本数を数え、一喜一憂する。その行為自体が強いストレスとなり、自律神経を乱して頭皮の血行を悪くします。

このことにより、さらに抜け毛が増えるという悪循環に陥ってしまうのです。

抜け毛を気にする気持ちはわかりますが、過度な心配は逆効果になることを知っておきましょう。

完璧を目指さない「今日の自分」を認める大切さ

抜け毛対策を始めたからといって、髪は一朝一夕に変化するものではありません。

「完璧なケアをしなければ」と自分にプレッシャーをかけるのではなく、「今日は野菜を多めに摂れた」「少し早く眠れた」など、できたことに目を向けて自分を認めてあげることが大切です。

100点満点を目指すのではなく、60点でも良いと考える心のゆとりが継続の秘訣です。

心の負担を軽くする思考の転換

| 陥りがちな思考 | 試したい思考の転換 |

|---|---|

| 今日も抜け毛が多かった… | 抜け毛は自然なこと。気にしすぎない。 |

| あれもこれもやらなければ… | 今日は一つだけ、髪に良いことをしよう。 |

| いつになったら効果が出るんだ… | 焦らない。体は少しずつ変わっているはず。 |

ポジティブな変化に目を向ける習慣

抜け毛の量だけでなく、髪のポジティブな変化にも意識を向けてみましょう。

「最近髪に少しハリが出てきたかも」「頭皮のかゆみが減った気がする」といった小さな変化を見つけることで、ケアを続けるモチベーションが湧いてきます。

鏡を見るのが憂鬱な時間から、小さな喜びを見つける時間へと変えていくことが、心の健康にとっても重要です。

質の高い睡眠|成長ホルモンを味方につける

睡眠は単なる休息ではありません。髪を育て、体を修復するための大切な時間です。

睡眠の質を高めることが、抜け毛を減らすための重要な鍵となります。

睡眠と髪の成長の深い関係

髪の成長を促す「成長ホルモン」は、私たちが眠っている間に最も活発に分泌されます。

特に入眠後最初の3時間に訪れる「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い眠りの間に多く分泌されるため、睡眠時間の確保だけでなく、眠りの質が重要になります。

睡眠の質を高めるための生活習慣

質の良い睡眠を得るためには、就寝前の習慣が影響します。就寝1〜2時間前に入浴して体を温めたり、スマートフォンやパソコンのブルーライトを避けたりすることが効果的です。

また、毎日同じ時間に起きて朝日を浴びることで体内時計が整い、夜の自然な眠りにつながります。

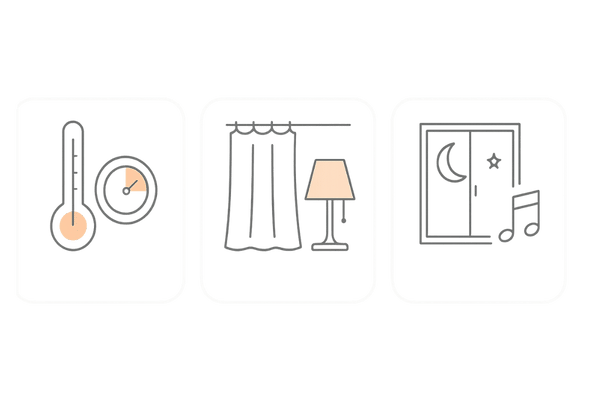

快眠のための環境づくり

| 要素 | ポイント |

|---|---|

| 寝室の温度・湿度 | 夏は25~26℃、冬は22~23℃が目安 |

| 光 | 真っ暗か、暖色系の間接照明にする |

| 音 | 静かな環境を保つ。無音で寝付けない場合はヒーリング音楽なども活用 |

ストレス管理と運動習慣|心身のバランスを整える

心と体の健康は密接につながっており、どちらのバランスが崩れても髪に影響が出ることがあります。上手なストレス解消と適度な運動を取り入れましょう。

ストレスが髪に与える直接的な影響

強いストレスは交感神経を優位にし、血管を収縮させます。この状態が続くと頭皮の毛細血管の血流が悪化し、毛根に栄養が届きにくくなります。

これが、ストレスによって抜け毛が増える大きな原因の一つです。

自分に合ったストレス解消法を見つける

ストレス解消法は人それぞれです。自分にとって何が心地よいのかを見つけることが大切です。

- 趣味に没頭する時間を作る

- 自然の中で過ごす

- 親しい友人と話す

- 軽い運動で汗を流す

抜け毛対策としての有酸素運動

ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、全身の血行を促進するのに非常に効果的です。血流が良くなることで頭皮の隅々まで栄養素が行き渡りやすくなります。

また、運動はストレス解消にもつながるため、一石二鳥の効果が期待できます。無理のない範囲で、週に2〜3回程度から始めてみましょう。

専門クリニックに相談する勇気|セルフケアの限界を知る

様々なセルフケアを試しても改善しない場合、それは意志の弱さや努力不足のせいではありません。医療の力が必要なサインかもしれません。

セルフケアで改善が見られないとき

生活習慣を改善し、正しいヘアケアを3ヶ月以上続けても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行しているように感じる場合は、一度専門のクリニックに相談することをお勧めします。

自己判断でケアを続けることで、対策のタイミングを逃してしまう可能性があります。

AGAなど進行性の脱毛症の可能性

特に成人男性の抜け毛の場合、AGA(男性型脱毛症)が原因であることが非常に多いです。

AGAは進行性の脱毛症であり、セルフケアだけで進行を止めることはできません。放置すれば症状はゆっくりと、しかし確実に進行していきます。

セルフケアと専門治療の役割分担

| 項目 | セルフケア | 専門治療 |

|---|---|---|

| 目的 | 頭皮環境の改善、抜け毛予防 | 脱毛の進行抑制、発毛促進 |

| 対象 | 生活習慣由来の抜け毛 | AGAなど病的な脱毛症 |

| 限界 | AGAの進行は止められない | 生活習慣の改善も併せて必要 |

専門医による診断と治療の重要性

専門クリニックでは医師が頭皮の状態を正確に診断し、抜け毛の根本原因を特定します。その上で医学的根拠に基づいた内服薬や外用薬など、一人ひとりの症状に合わせた治療法を提案します。

悩んでいる時間を改善のための時間に変えるためにも、専門家を頼る勇気が大切です。

薄毛の診断に戻る

抜け毛を減らす方法に関するよくある質問

最後に、抜け毛を減らす方法について患者さんから頻繁にいただく質問にお答えします。

- 市販の育毛剤は効果がありますか?

-

市販の育毛剤(医薬部外品)は頭皮の血行促進や保湿、抗炎症作用により、頭皮環境を整え、今ある髪を健康に保つ「育毛」や「抜け毛予防」を目的としています。

AGAの進行を止めたり、新たに髪を生やす「発毛」効果は認められていません。

発毛を希望する場合はミノキシジルなどが配合された発毛剤(第一類医薬品)や、クリニックでの治療が必要です。

- 髪を毎日洗うと抜け毛が増えますか?

-

いいえ、正しく洗えば問題ありません。

シャンプー時に抜ける毛は、すでに寿命を終えた休止期の髪です。洗髪によって抜けるのではなく、いずれ自然に抜けるはずだった髪が洗い流されているだけです。

むしろ、頭皮を不潔にしておくと雑菌が繁殖して炎症を起こし、抜け毛の原因になることがあります。1日1回、正しい方法で洗髪し、頭皮を清潔に保つことが大切です。

- サプリメントは抜け毛に効きますか?

-

髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、亜鉛、ビタミンなど)を食事だけで十分に摂取できない場合に、サプリメントで補うことは有効な手段の一つです。

ただし、サプリメントはあくまで栄養補助食品であり、それだけで抜け毛が治まるわけではありません。バランスの取れた食事を基本とした上で、補助的に活用するのが良いでしょう。

- 治療を始めたら、どのくらいで抜け毛は減りますか?

-

クリニックでのAGA治療を開始すると、乱れたヘアサイクルが正常に戻る過程で一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が起こることがあります。これは治療が効いている証拠でもあります。

その後、多くの方は治療開始後3ヶ月から6ヶ月ほどで抜け毛の減少や産毛の発生といった効果を実感し始めます。

効果には個人差があるため、焦らずに治療を続けることが重要です。

以上

参考文献

OURA, Hajimu, et al. Adenosine increases anagen hair growth and thick hairs in Japanese women with female pattern hair loss: a pilot, double‐blind, randomized, placebo‐controlled trial. The Journal of dermatology, 2008, 35.12: 763-767.

TAJIMA, Masahiro, et al. Characteristic features of Japanese women’s hair with aging and with progressing hair loss. Journal of dermatological science, 2007, 45.2: 93-103.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

MATSUMURA, Hiroyuki, et al. Hair follicle aging is driven by transepidermal elimination of stem cells via COL17A1 proteolysis. Science, 2016, 351.6273: aad4395.

LOTFI-JAM, Kerryann, et al. Nonpharmacologic strategies for managing common chemotherapy adverse effects: a systematic review. Journal of Clinical Oncology, 2008, 26.34: 5618-5629.

OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.