シャンプーを変えた途端に頭皮が痒くなった、ヘアカラー後にフケが止まらない。このような経験はありませんか。

それは「接触性皮膚炎」かもしれません。頭皮は髪に覆われているため見えにくく、症状に気づきにくい場所です。

しかし、かゆみや赤みといった不快な症状は生活の質を大きく低下させ、放置すると抜け毛の原因になることもあります。

この記事では頭皮の接触性皮膚炎の原因からご自身でできる対処法、そして専門的な治療法までを詳しく解説します。つらい症状から解放されるための第一歩として、ぜひお役立てください。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

接触性皮膚炎とは?頭皮に起こる基本

接触性皮膚炎は、一般的に「かぶれ」として知られています。特定の物質が皮膚に触れることで炎症が起こる状態で、原因物質が触れた部分にのみ症状が現れるのが特徴です。頭皮も例外ではなく、日用品に含まれる様々な物質が原因となり得ます。

刺激性とアレルギー性の二つの種類

接触性皮膚炎は原因によって大きく二つのタイプに分けられます。

一つは「刺激性接触性皮膚炎」で、原因物質そのものが持つ刺激によって誰にでも起こりうる皮膚炎です。

もう一つは「アレルギー性接触性皮膚炎」で、特定の物質に対してアレルギー反応を持つ人だけに起こります。体がその物質を異物(アレルゲン)と記憶し、次に触れた際に免疫系が過剰に反応して炎症を引き起こします。

二つの皮膚炎タイプの比較

| タイプ | 発症の仕組み | 主な原因物質の例 |

|---|---|---|

| 刺激性 | 物質の刺激が皮膚のバリア機能を超える | 強力な界面活性剤、パーマ液 |

| アレルギー性 | 特定物質への免疫系の過剰反応 | ヘアカラーの染料、香料、防腐剤 |

なぜ頭皮はデリケートで反応しやすいのか

頭皮は顔の皮膚(Tゾーン)の約2倍もの皮脂腺が存在し、毛穴も密集しています。このため皮脂や汗、洗い残したシャンプーなどが溜まりやすく、雑菌が繁殖しやすい環境です。

また、角質層が他の部位に比べて薄いため、外的刺激の影響を受けやすいという側面も持っています。

これらの理由から、頭皮は非常にデリケートで皮膚トラブルが起こりやすい場所なのです。

主な症状|かゆみ・赤み・フケ

頭皮の接触性皮膚炎では様々な症状が現れます。最も一般的なのは、我慢できないほどの強い「かゆみ」です。

その他、頭皮が赤くなる「発赤」、皮膚がポロポロと剥がれ落ちる「フケ(落屑)」、小さなブツブツ(丘疹)や水ぶくれ(小水疱)などが主な症状です。

症状が出ている部分の髪の毛が抜けやすくなることもあります。

頭皮の接触性皮膚炎を引き起こす日常の原因

私たちの身の回りには頭皮の接触性皮膚炎の原因となる物質が数多く存在します。普段何気なく使っているものが、つらい症状の引き金になっているかもしれません。

シャンプーやトリートメントの成分

毎日使うシャンプーやトリートメントは最も一般的な原因の一つです。特に洗浄力の強い界面活性剤は頭皮に必要な皮脂まで奪い、バリア機能を低下させることで刺激性皮膚炎を引き起こすことがあります。

また、製品の品質を保つための防腐剤や、良い香りを付けるための香料などがアレルギーの原因となることもあります。

注意したいシャンプーの成分例

| 成分の種類 | 成分名の例 | 考えられる影響 |

|---|---|---|

| 界面活性剤 | ラウレス硫酸Na | 洗浄力が強く、乾燥を招く可能性 |

| 防腐剤 | メチルイソチアゾリノン | アレルギー反応の報告例がある |

| 香料 | リナロール、ゲラニオール | アレルギーの原因となることがある |

ヘアカラーやパーマ液の化学物質

おしゃれを楽しむためのヘアカラーやパーマも頭皮にとっては大きな負担です。

特にヘアカラーに含まれる「パラフェニレンジアミン(PPD)」は、アレルギー性接触性皮膚炎を引き起こす代表的なアレルゲンです。一度アレルギーを発症すると、その後も同じ成分で繰り返し症状が出てしまいます。

パーマ液に含まれるチオグリコール酸なども刺激の原因となり得ます。

整髪料(ワックス・スプレー)の残留

ヘアワックスやヘアスプレーなどの整髪料を付けたまま就寝したり、シャンプーで十分に洗い流せていなかったりすると、成分が毛穴に詰まり、炎症を引き起こすことがあります。

整髪料に含まれる油分やポリマーが酸化し、頭皮への刺激となるのです。その日の汚れはその日のうちにきちんとリセットする習慣が大切です。

そのかゆみ、本当に「合わないだけ」で済ませますか

頭皮のかゆみやフケといった症状が出たとき、「このシャンプー、自分には合わなかったな」と、製品のせいにして我慢してしまう人は少なくありません。

しかしその安易な自己判断が、問題をより深刻にしている可能性があります。

「気のせい」で片付けることの危険性

「少しくらい大丈夫」「そのうち治るだろう」というかゆみの放置は危険です。

かゆみは頭皮が発している危険信号です。その信号を無視し続けると炎症は慢性化し、頭皮のバリア機能はどんどん低下していきます。

最初は軽かった症状が次第に悪化し、治療にも時間がかかるようになってしまうのです。

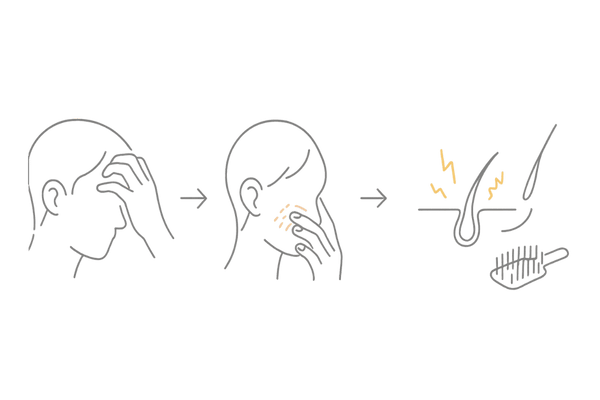

かゆみが引き起こす抜け毛のリスク

強いかゆみから頭皮を掻きむしってしまうと物理的なダメージで毛根が傷つき、髪の毛が抜けやすくなります。これを「掻破性脱毛」と呼びます。

また、炎症が長期化すると毛根そのものの働きが弱まり、健康な髪を育てることができなくなります。

接触性皮膚炎による頭皮環境の悪化は薄毛や抜け毛に直結する重要な問題なのです。

かゆみが抜け毛につながる流れ

| 段階 | 状態 | 結果 |

|---|---|---|

| 初期 | かゆみを感じる | 無意識に頭を掻いてしまう |

| 中期 | 頭皮に傷がつき、炎症が悪化 | バリア機能が低下し、さらに敏感になる |

| 悪化期 | 毛根がダメージを受け、髪が抜ける | 頭皮環境の悪化で新しい髪が育ちにくい |

我慢がもたらす精神的なストレス

四六時中続くかゆみは集中力の低下を招き、仕事や勉強の妨げになります。

また、フケが肩に落ちていないか、頭皮の赤みが他人に見られていないかと、常に人の目を気にするようになり、大きな精神的ストレスとなります。

このストレスが自律神経を乱し、さらに頭皮の血行を悪化させるという悪循環に陥ることも少なくありません。

自宅でできる応急処置とセルフケア

頭皮に異常を感じたら、悪化させないためにすぐに対処を始めることが大切です。医療機関を受診するまでの間、ご自身でできるケアを紹介します。

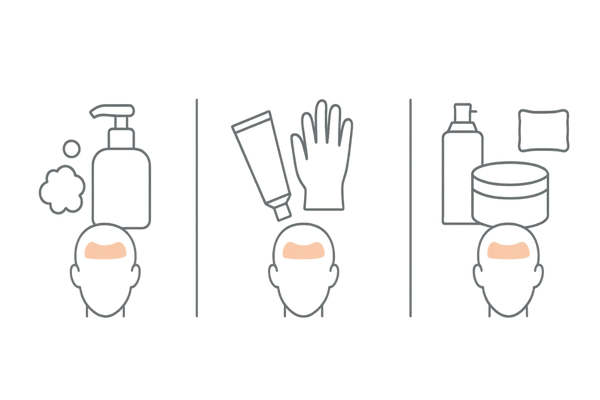

まずは原因物質の使用を中止する

最も重要なのは、原因と思われる製品の使用を直ちにやめることです。

新しいシャンプーを使い始めてから症状が出たのであれば、すぐに以前使っていたものに戻すか、低刺激性の製品に切り替えましょう。

原因が特定できなくても、ヘアカラーや整髪料など疑わしいものは一旦すべて使用を中止してください。

頭皮を清潔に保つ正しい洗い方

頭皮を清潔に保つことは重要ですが、ゴシゴシ洗いすぎるのは逆効果です。

ぬるま湯で十分に予洗いした後、シャンプーをよく泡立て、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。爪を立てるのは厳禁です。

そしてシャンプーやコンディショナーの成分が頭皮に残らないよう、普段より時間をかけて丁寧にすすいでください。

かゆみが強い時は頭皮を冷やす

かゆみが我慢できない時は掻きむしる前に頭皮を冷やしてみましょう。

冷たい水で濡らしたタオルや、タオルで包んだ保冷剤などを優しく当てることで炎症や血管の拡張が一時的に抑えられ、かゆみが和らぎます。ただし冷やしすぎには注意してください。

市販薬を使用する際の注意点

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 成分の確認 | ステロイドの有無や強さを確認する |

| 使用期間 | 5~6日使用しても改善しない場合は受診する |

| 使用方法 | 用法・用量を守り、患部以外に広げない |

シャンプー選びが改善への重要な鍵

接触性皮膚炎の予防や再発防止において、毎日のシャンプー選びは極めて重要です。

自分の頭皮に合った製品を見つけることが健やかな頭皮環境を取り戻すための近道となります。

刺激の少ないシャンプーの成分

シャンプーを選ぶ際は洗浄成分(界面活性剤)の種類に注目しましょう。

高級アルコール系などの洗浄力が強いものではなく、アミノ酸系やベタイン系といったマイルドな洗浄成分を主成分とするシャンプーがおすすめです。

これらは頭皮の潤いを保ちながら汚れを優しく洗い上げます。

主な洗浄成分の種類と特徴

| 洗浄成分の系統 | 特徴 | おすすめの肌質 |

|---|---|---|

| アミノ酸系 | マイルドな洗浄力で保湿性が高い | 乾燥肌、敏感肌 |

| ベタイン系 | ベビーシャンプーにも使われる低刺激性 | 特に敏感な肌 |

| 高級アルコール系 | 洗浄力が高く、さっぱりとした洗い心地 | 脂性肌(ただし注意が必要) |

「薬用」「オーガニック」は安全の印ではない

「薬用」と表示されているシャンプーは、フケやかゆみを防ぐ有効成分が配合されていますが、その成分が肌に合わない可能性もあります。

「オーガニック」や「無添加」という言葉も特定の成分が入っていないだけで、植物由来の成分がアレルギーを引き起こすこともあります。

言葉のイメージだけで選ばず、全成分表示を確認する習慣をつけましょう。

正しい使い方とすすぎの重要性

どんなに良いシャンプーでも、使い方が間違っていては効果を発揮できません。シャンプーは直接頭皮に付けず、必ず手のひらで泡立ててから髪に乗せましょう。

そして最も重要なのが「すすぎ」です。シャンプーにかける時間の2倍以上の時間をかけて髪の生え際や襟足、耳の後ろまで、成分が残らないように徹底的に洗い流すことを心がけてください。

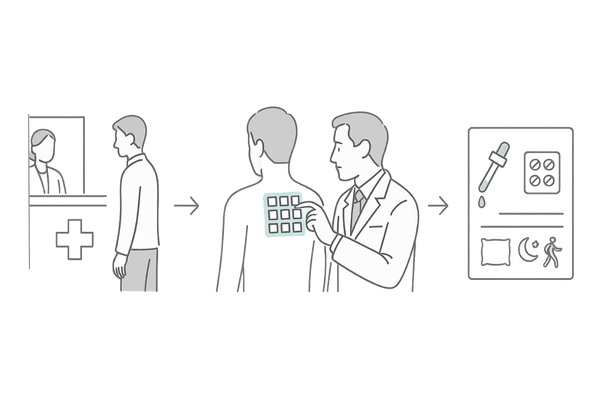

専門クリニックでの診断と治療

セルフケアで改善しない場合や、症状がひどい場合は自己判断を続けずに皮膚科や専門のクリニックを受診することが重要です。

医師による正確な診断と適切な治療が早期回復につながります。

いつ医療機関を受診すべきか

- 市販薬を5~6日使っても症状が良くならない、または悪化する

- かゆみが非常に強く、日常生活に支障が出ている

- じゅくじゅくしたり液体(浸出液)が出てきたりしている

- 脱毛が目立つようになってきた

これらのサインが見られたら、速やかに専門医に相談しましょう。

原因を特定する検査(パッチテスト)

アレルギー性接触性皮膚炎が疑われる場合、原因物質(アレルゲン)を特定するために「パッチテスト」を行います。

これは原因として疑われる物質を染み込ませたシールを背中などに貼り、48時間後、72時間後の皮膚の反応を見る検査です。

原因がはっきりと分かれば、その物質を避けることで再発を防ぐことができます。

主な治療法と処方される薬

治療の中心となるのは、炎症を強力に抑える「ステロイド外用薬」です。症状の強さに応じてステロイドのランク(強さ)を医師が選択します。

ローションタイプや液体タイプなど頭皮に塗りやすい剤形の薬が処方されます。

かゆみが強い場合は、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服薬を併用することもあります。

処方される主な薬の種類

| 薬の種類 | 剤形 | 主な目的 |

|---|---|---|

| ステロイド外用薬 | ローション、液体、シャンプー | 頭皮の炎症を抑える |

| 抗ヒスタミン薬 | 内服薬 | 強いかゆみを和らげる |

| 保湿剤 | ローション | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能を助ける |

再発を防ぐための生活習慣

治療によって症状が改善しても、生活習慣が元のままだと再発を繰り返す可能性があります。健やかな頭皮を維持するために日々の生活を見直しましょう。

頭皮の健康を支える食事

皮膚や髪の健康はバランスの取れた食事から作られます。

皮膚のターンオーバーを正常に保つビタミンB群や血行を促進するビタミンE、皮膚の材料となるタンパク質や亜鉛などを意識して摂取しましょう。

質の高い睡眠の重要性

睡眠中には皮膚の修復や再生を促す成長ホルモンが分泌されます。睡眠不足は皮膚のバリア機能の低下に直結します。

毎日決まった時間に就寝・起床するなど生活リズムを整え、質の高い睡眠を確保することが大切です。

ストレスとの上手な付き合い方

過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、免疫機能の低下や皮脂の過剰分泌を引き起こします。

自分なりのリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないように工夫しましょう。適度な運動や趣味の時間を持つことも有効です。

頭皮トラブルに戻る

よくある質問

頭皮の接触性皮膚炎について、患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。

- 治るまでどのくらいの期間がかかりますか?

-

原因物質の使用を中止し、適切な治療を開始すれば、通常は1~2週間程度で症状は改善に向かいます。

ただし、重症度や掻き壊しの程度、個人の体質によって治療期間は異なります。

完全に元の健康な頭皮状態に戻るには、1ヶ月以上かかることもあります。

- 一度治れば再発しませんか?

-

刺激性の場合は原因となった刺激を避ければ再発の可能性は低くなります。

しかしアレルギー性の場合は原因アレルゲンに再び接触すると何度でも再発します。

パッチテストなどで原因を特定し、その物質が含まれる製品を生涯にわたって避けることが重要です。

- 接触性皮膚炎が原因で薄毛になりますか?

-

はい、その可能性は十分にあります。

長期にわたる炎症や、かゆみによる掻き壊しは毛根にダメージを与え、抜け毛や薄毛(脱毛症)の原因となります。

頭皮環境の悪化はAGA(男性型脱毛症)の進行を早める一因にもなり得ます。頭皮の炎症は髪の問題と切り離さずに考えることが大切です。

- アトピー性皮膚炎との違いは何ですか?

-

アトピー性皮膚炎はアレルギーを起こしやすい体質や皮膚のバリア機能低下が根本にある、慢性の皮膚炎です。

一方、接触性皮膚炎は特定の外的な物質との接触が原因で起こる急性の皮膚炎です。

ただし、アトピー性皮膚炎の方は皮膚のバリア機能が低いため、接触性皮膚炎を併発しやすい傾向にあります。

以上

参考文献

KATAYAMA, Ichiro, et al. Japanese guideline for atopic dermatitis. Allergology International, 2011, 60.2: 205-220.

PHAM, Christine T., et al. Allergic contact dermatitis of the scalp associated with scalp applied products: a systematic review of topical allergens. Dermatitis, 2022, 33.4: 235-248.

HWANG, Jonathan C., et al. Allergic contact dermatitis of the scalp: A review of an underdiagnosed entity. International Journal of Women’s Dermatology, 2024, 10.3: e167.

INUI, Shigeki, et al. Pigmented contact dermatitis due to therapeutic sensitizer as complication of contact immunotherapy in alopecia areata. The Journal of Dermatology, 2010, 37.10: 888-893.

KATOH, Norito, et al. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2020. Allergology International, 2020, 69.3: 356-369.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.