頭皮のかゆみやフケが治まらず、「ただのフケ症ではないかもしれない」と悩んでいませんか。その症状、もしかすると「尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)」かもしれません。

尋常性乾癬は単なる皮膚の乾燥ではなく、免疫系の異常が関わる慢性の皮膚疾患です。特に頭皮は症状が現れやすい部位で、放置すると見た目の問題だけでなく、薄毛につながる可能性もあります。

この記事では頭皮の尋常性乾癬の正しい知識、症状、薄毛との関係、そしてクリニックで行う専門的な治療法からご自身でできるセルフケアまで詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

尋常性乾癬とは?基本的な知識

尋常性乾癬は多くの人が耳慣れない病名かもしれません。しかし皮膚に特徴的な症状が現れる、決して珍しくはない疾患です。

まずはこの疾患の基本的な特徴を理解することが、適切な対応への第一歩となります。

乾癬の全体像と種類

乾癬は皮膚が赤く盛り上がり、その上に銀白色の鱗屑(りんせつ)と呼ばれるフケのようなものが付着し、ポロポロと剥がれ落ちる症状を特徴とする皮膚の病気です。

乾癬にはいくつかの種類がありますが、全体の約90%を占めるのが「尋常性乾癬」です。他にも関節の痛みを伴う「関節症性乾癬」や、発熱などを伴う「膿疱性乾癬」などがあります。

主な乾癬の種類

- 尋常性乾癬

- 関節症性乾癬

- 膿疱性乾癬

- 乾癬性紅皮症

尋常性乾癬の特徴的な皮膚症状

尋常性乾癬の主な症状は「紅斑(こうはん)」「浸潤・肥厚(しんじゅん・ひこう)」「鱗屑(りんせつ)」の3つです。

皮膚が赤くなる「紅斑」、皮膚が厚く盛り上がる「浸潤・肥厚」、そして銀白色のかさぶたのような「鱗屑」がはっきりと現れます。

これらの症状は頭皮、肘、膝など、外部からの刺激を受けやすい部位によく見られます。

尋常性乾癬と他の皮膚疾患との違い

| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 尋常性乾癬 | 境界明瞭な紅斑、銀白色の鱗屑 | 慢性的で再発を繰り返す |

| 脂漏性皮膚炎 | 黄色っぽい湿ったフケ、赤み | 皮脂の多い部位に好発する |

| アトピー性皮膚炎 | 強いかゆみを伴う湿疹、乾燥 | 良くなったり悪くなったりを繰り返す |

感染しないことの重要性

乾癬という名前から「他の人にうつるのではないか」と心配する方がいますが、乾癬は感染症ではありません。

細菌やウイルスが原因ではないため、皮膚の接触やタオルの共用などで他人に感染させることは絶対にありません。

この正しい知識は、ご本人だけでなく、周囲の人が誤解や偏見を持たないためにも重要です。

頭皮に現れる尋常性乾癬の特有の症状

頭皮は尋常性乾癬が最初に現れることも多い部位です。しかし、フケや湿疹と間違われやすく、発見が遅れるケースも少なくありません。

ここでは頭皮に特有の症状を具体的に解説します。

フケと間違われやすい銀白色の鱗屑

頭皮の乾癬で最も特徴的なのが、大量に出るフケのような鱗屑です。通常のフケよりも大きく、厚みがあり、銀白色に見えるのが特徴です。

髪をとかしたり頭をかいたりすると、肩や衣服に大量に落ちるため、悩みの種になりやすい症状です。

厚く盛り上がった赤い発疹

鱗屑の下には境界がはっきりとした赤い発疹(紅斑)があります。この発疹は皮膚の炎症によって毛細血管が拡張し、皮膚が厚く盛り上がった状態です。

髪の毛に隠れて見えにくいこともありますが、触ると硬く盛り上がっているのがわかります。

頭皮乾癬の症状レベル

| 軽度 | 中等度 | 重度 |

|---|---|---|

| わずかなかゆみ、少量の鱗屑 | 強いかゆみ、厚い鱗屑、紅斑 | 頭皮の広範囲に厚い鱗屑と紅斑、出血 |

強いかゆみと出血

多くの患者さんが頭皮の乾癬による強いかゆみに悩まされます。我慢できずにかきむしってしまうと皮膚が傷つき、出血したり、かさぶたになったりします。

この掻破(そうは)行為が、症状をさらに悪化させる悪循環を生む原因となります。

生え際や耳の後ろに広がる症状

頭皮の乾癬は、髪の内部だけでなく、髪の生え際(額やこめかみ)、うなじ、耳の後ろなどにも広がることがあります。これらの部位は人目につきやすいため、患者さんにとって大きな精神的苦痛となることがあります。

なぜ頭皮に?尋常性乾癬が悪化する要因

尋常性乾癬が発症する明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が複雑に関与していると考えられています。

特に頭皮はさまざまな刺激を受けやすいため、症状が現れたり悪化したりしやすい場所です。

遺伝的要因と免疫系の異常

乾癬になりやすい体質(遺伝的素因)を持つ人が、何らかのきっかけで発症すると考えられています。そのきっかけとして重要なのが、免疫系の異常です。

本来は体を守るはずの免疫システムが何らかの理由で自身の皮膚を攻撃し、過剰な炎症と皮膚細胞の異常な増殖を引き起こすのです。

ストレスや生活習慣の乱れ

精神的なストレスは免疫系のバランスを乱し、乾癬を悪化させる大きな要因です。また、不規則な生活、睡眠不足、偏った食事、喫煙、過度の飲酒なども症状に悪影響を与えることが知られています。

これらの生活習慣の乱れは体の防御機能を低下させ、炎症を助長する可能性があります。

乾癬を悪化させる可能性のある生活習慣

| 要因 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 食生活 | 高脂肪食、香辛料の多い食事 | バランスの取れた食事、野菜を多く摂る |

| 嗜好品 | 喫煙、過度の飲酒 | 禁煙、節酒 |

| ストレス | 精神的・肉体的ストレス | 十分な休養、リラックスできる時間を作る |

物理的な刺激(ケーブナー現象)

乾癬の症状がない正常な皮膚でも、こすったり傷つけたりするなどの物理的な刺激が加わることで、その場所に新たな発疹が現れることがあります。これを「ケーブナー現象」と呼びます。

頭皮はシャンプー時の爪立て、ブラッシング、ヘアピンの使用など日常的に刺激を受けやすい部位であるため、特に注意が必要です。

ケーブナー現象を誘発する刺激

- 強くこする、掻く

- きつい帽子やヘルメットの着用

- カミソリによる傷

尋常性乾癬と薄毛・脱毛症の関連性

頭皮に症状が出ることで、多くの方が「このまま髪が抜けてしまうのではないか」という不安を抱きます。

尋常性乾癬と薄毛・脱毛症の関係について正しく理解しておくことが大切です。

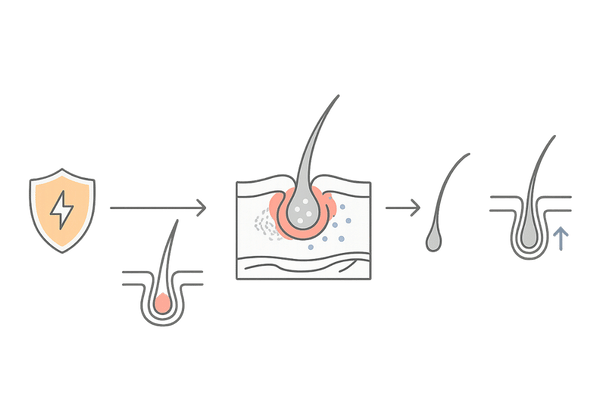

乾癬が直接的な脱毛原因になるか

基本的に尋常性乾癬そのものが毛根を破壊し、永久的な脱毛を引き起こすことは稀です。

乾癬の炎症は皮膚の浅い部分で起こっており、髪の毛を作り出す毛母細胞が存在する深い部分まで影響が及ぶことは少ないと考えられています。

炎症による毛根へのダメージ

ただし、頭皮の炎症が長期間続くと毛根周囲の血行が悪くなったり、健康な髪が育つための土壌である頭皮環境が悪化したりします。

このことにより、髪の毛が細くなったり成長が妨げられたりして、一時的に抜け毛が増えることがあります。

これは、いわば「畑(頭皮)の状態が悪いと良い作物(髪)が育たない」のと同じです。

脱毛の種類と乾癬との関連

| 脱毛の種類 | 主な原因 | 乾癬との直接的な関連 |

|---|---|---|

| AGA(男性型脱毛症) | 男性ホルモン、遺伝 | なし(ただし併発する可能性はある) |

| 円形脱毛症 | 自己免疫疾患 | なし(ただし免疫異常という共通点はある) |

| 乾癬による脱毛 | 頭皮の炎症、掻破 | あり(多くは一時的) |

かきむしりによる物理的な脱毛

乾癬による抜け毛の最も大きな原因は、強いかゆみによる「掻破(そうは)」です。

かゆみに耐えられずに爪を立てて強くかきむしることで成長途中の髪の毛が物理的に引き抜かれてしまいます。また、厚い鱗屑を無理に剥がそうとすることも髪の毛が一緒に抜ける原因となります。

適切な治療でかゆみと炎症を抑えることが、抜け毛を防ぐ上で非常に重要です。

見た目だけではない、頭皮の乾癬が心に落とす影

頭皮の乾癬は単なる皮膚の病気ではありません。特に人目につきやすい頭皮の症状は、患者さんの心に深く静かに影を落とすことがあります。

当院では皮膚の治療と同時に、患者さんの心のケアも同じくらい重要だと考えています。

人の目が気になるという心理的負担

肩に落ちる白い鱗屑、生え際の赤み。自分では見えなくても、「周りの人からどう見られているだろうか」「不潔だと思われていないだろうか」という不安は常に心に付きまといます。

美容院に行くのをためらったり、暗い色の服を避けたりと、日常生活の中で無意識に行動が制限されてしまうことも少なくありません。

この心理的な負担は症状そのものよりもつらいと感じる方もいます。

治療への焦りとストレスの悪循環

「早く治したい」と焦る気持ちが、かえってストレスになることがあります。乾癬は良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性の疾患です。

治療効果がすぐに出ないことへのいらだちや再発への不安がストレスとなり、そのストレスがさらに乾癬を悪化させるという負の連鎖に陥りやすいのです。

この連鎖を断ち切ることが、治療を進める上で大切になります。

正しい理解と向き合うための第一歩

大切なのは一人で抱え込まないことです。

乾癬は感染しないこと、そして適切な治療で症状をコントロールできる病気であることを、まずご自身が深く理解してください。そして、そのつらさや不安を私たち専門医に打ち明けてください。

症状だけでなく、あなたの気持ちの変化にも耳を傾け、皮膚と心の両面から最適な治療計画を一緒に考えていくことが、症状改善への確実な一歩となります。

クリニックでの頭皮乾癬の診断方法

正確な診断は適切な治療の出発点です。自己判断で市販薬を使い続けると、かえって症状を悪化させることもあります。

専門医は、いくつかの方法を組み合わせて総合的に診断します。

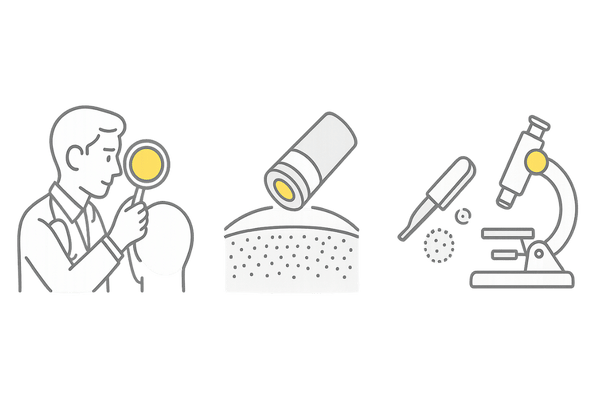

専門医による視診と問診

まずは皮膚科の専門医が皮疹の状態(色、形、鱗屑の付き方など)を詳しく観察します。

いつから症状があるのか、かゆみの程度、家族に同じような症状の人がいるか、生活習慣などについて詳しくお話を伺う問診も診断の重要な手がかりとなります。

ダーモスコピーを用いた詳細な観察

ダーモスコピーは皮膚の表面を特殊なレンズで拡大して観察する検査機器です。この検査により、肉眼では見えにくい皮疹の細かな構造や血管のパターンを詳しく見ることができます。

乾癬に特徴的な血管の形(点状血管)などを確認することで、他の似たような皮膚疾患との鑑別精度を高めます。

必要に応じて行う皮膚生検

視診やダーモスコピーでも診断が難しい場合や他の病気の可能性を完全に否定したい場合には、皮膚生検を行うことがあります。

これは局所麻酔をした上で病変部のごく一部(米粒ほどの大きさ)を採取し、顕微鏡で病理組織を詳しく調べる検査です。確定診断のために非常に有効な方法です。

頭皮の尋常性乾癬に対する主な治療法

頭皮の尋常性乾癬の治療は症状の重症度や範囲、患者さんのライフスタイルなどを考慮して、いくつかの選択肢の中から最適なものを組み合わせて行います。

主な治療法には外用薬、光線療法、内服薬などがあります。

外用薬(塗り薬)による治療

頭皮の乾癬治療の基本となるのが外用薬です。主にステロイド外用薬と活性型ビタミンD3外用薬が用いられます。

ステロイドは炎症を抑える効果が高く、活性型ビタミンD3は皮膚細胞の異常な増殖を抑制します。

最近では、この2つを配合した薬も登場しており、治療効果と使いやすさが向上しています。

主な外用薬の種類と特徴

| 種類 | 主な作用 | 剤形 |

|---|---|---|

| ステロイド外用薬 | 強い抗炎症作用 | ローション、軟膏、シャンプー様製剤 |

| 活性型ビタミンD3外用薬 | 表皮細胞の増殖抑制 | ローション、軟膏、フォーム(泡)製剤 |

| 配合外用薬 | 抗炎症作用と増殖抑制作用 | ゲル、フォーム(泡)製剤 |

光線療法(紫外線治療)

光線療法は特定の波長の紫外線を患部に照射することで、皮膚の過剰な免疫反応を抑える治療法です。外用薬だけでは効果が不十分な場合や、広範囲に症状がある場合に選択されます。

頭皮専用の照射装置もあり、髪の毛をかき分けて効率的に紫外線を当てることができます。週に数回の通院が必要です。

内服薬(飲み薬)や生物学的製剤

症状が重度で外用薬や光線療法で十分にコントロールできない場合には、内服薬や注射薬(生物学的製剤)による全身療法を検討します。

これらは免疫系に直接働きかける強力な治療法ですが、副作用のリスクもあるため、専門医が慎重に判断し、定期的な検査を行いながら治療を進めます。

主な治療法の比較

| 治療法 | 対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 外用療法 | 軽症〜重症 | 治療の基本。副作用が少ない。 |

| 光線療法 | 中等症〜重症 | 外用薬で効果不十分な場合に用いる。通院が必要。 |

| 全身療法 | 重症 | 高い効果が期待できるが、副作用の管理が必要。 |

治療と並行して行いたい日常のセルフケア

クリニックでの治療効果を高め、良い状態を維持するためには、日々のセルフケアが非常に重要です。

ここでは日常生活で気をつけたいポイントを解説します。

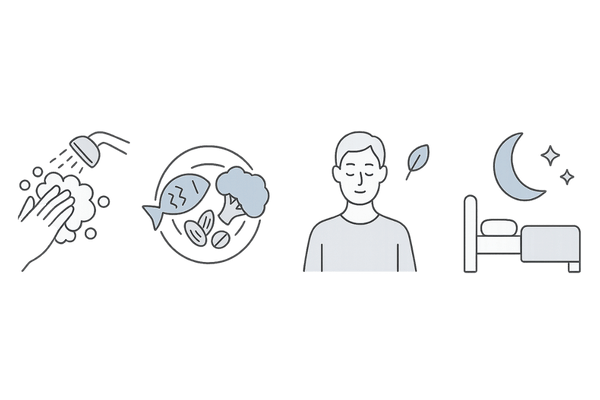

頭皮に優しいシャンプーの選び方と洗い方

毎日のシャンプーは頭皮を清潔に保つために必要ですが、やり方を間違えると刺激となり症状を悪化させます。洗浄力が強すぎるシャンプーは避け、低刺激性のものを選びましょう。

洗う際は爪を立てず、指の腹で優しくマッサージするように洗います。すすぎ残しはかゆみの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流してください。

シャンプー時に避けたい成分例

| 成分の種類 | なぜ避けるべきか |

|---|---|

| 高級アルコール系洗浄成分 | 洗浄力が強く、頭皮の乾燥を招くことがある |

| 合成香料・着色料 | アレルギーや刺激の原因となる可能性がある |

食生活の見直しと栄養バランス

特定の食べ物が直接乾癬を治すわけではありませんが、バランスの取れた食事は体の免疫機能を正常に保つ上で役立ちます。

特に炎症を抑える働きが期待されるオメガ3系脂肪酸(青魚など)や、抗酸化作用のあるビタミン・ミネラルを豊富に含む野菜や果物を積極的に摂ることをお勧めします。

頭皮の健康維持に役立つ栄養素

- ビタミンA(皮膚や粘膜の健康維持)

- ビタミンB群(エネルギー代謝の補助)

- ビタミンC(抗酸化作用、コラーゲン生成)

- 亜鉛(皮膚の新陳代謝)

ストレス管理と十分な睡眠

ストレスと睡眠不足は、乾癬の明確な悪化要因です。自分なりのリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないように工夫しましょう。

軽い運動や趣味の時間を持つことも有効です。また、皮膚のターンオーバーは睡眠中に活発になるため、質の良い睡眠を十分にとることを心がけてください。

薄毛と病気に戻る

よくある質問

最後に頭皮の尋常性乾癬に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 治療期間はどのくらいですか?

-

尋常性乾癬は慢性的な疾患であり、治療期間は個人差が大きいため一概には言えません。

治療の目標は症状を完全に消すこと(完治)ではなく、症状がない、あるいは軽微で日常生活に支障がない状態を長く維持すること(寛解)に置かれます。

根気強く治療を続けることが重要です。

- 完治はしますか?

-

残念ながら、現在の医療では尋常性乾癬を完治させる方法は見つかっていません。

しかし、適切な治療を継続することで症状をほとんど気にならないレベルまでコントロールすることは十分に可能です。

病気とうまく付き合っていくという視点が大切になります。

- 治療費はどのくらいかかりますか?

-

尋常性乾癬の治療は基本的に健康保険が適用されます。治療内容によって費用は異なります。

外用薬による治療が中心の場合は比較的安価ですが、光線療法や生物学的製剤などを用いる場合は、高額療養費制度の対象となることもあります。

詳しくは診察時にご相談ください。

- AGA治療と並行して受けられますか?

-

はい、可能です。

尋常性乾癬とAGA(男性型脱毛症)は原因が異なるため、それぞれの治療を並行して行うことができます。

ただし、使用する薬剤によっては相互に影響する可能性もゼロではないため、必ず両方の治療を受けていることを医師に伝えてください。

当院では頭皮と髪の専門家として両方の状態を総合的に判断し、最適な治療プランを提案します。

以上

参考文献

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

SUZUKI, Takahiro, et al. The hair follicle‐psoriasis axis: Shared regulatory mechanisms and therapeutic targets. Experimental dermatology, 2022, 31.3: 266-279.

FUJITA, Hideki, et al. Japanese guidelines for the management and treatment of generalized pustular psoriasis: the new pathogenesis and treatment of GPP. The Journal of dermatology, 2018, 45.11: 1235-1270.

WANG, Ting-Shun; TSAI, Tsen-Fang. Managing scalp psoriasis: an evidence-based review. American journal of clinical dermatology, 2017, 18.1: 17-43.

MOCHIZUKI, Takashi, et al. Guidelines for the management of dermatomycosis (2019). The Journal of Dermatology, 2020, 47.12: 1343-1373.

OHYAMA, Manabu, et al. Economic burden of alopecia areata: a study of direct and indirect cost in Japan using real‐world data. The Journal of dermatology, 2023, 50.10: 1246-1254.