「頭皮のベタつきやフケ、かゆみが治らない」「脂漏性皮膚炎にはシャンプーをしない『湯シャン』が良いと聞いたけど本当?」――。

頑固な頭皮トラブルに悩み、様々な情報を探す中で「湯シャン」という方法に行き着く方は少なくありません。

しかし、良かれと思って始めたその習慣が、実は症状を悪化させている可能性があります。

この記事では脂漏性皮膚炎に湯シャンが推奨されない医学的理由と、本当に効果的な正しい洗髪方法について、専門家の視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

脂漏性皮膚炎とは?まず原因を正しく知る

効果的な対策を行うためには、まず敵の正体を正確に知ることが重要です。

脂漏性皮膚炎は、単なる肌荒れとは異なる、はっきりとした原因を持つ皮膚の疾患です。

主な症状と発生部位

脂漏性皮膚炎は皮脂の分泌が盛んな部位に発生しやすい湿疹です。頭皮ではべタついたフケ、赤み、かゆみなどが主な症状として現れます。

悪化するとフケが大きな塊になったり、黄色いかさぶたができたり、抜け毛が増えたりすることもあります。

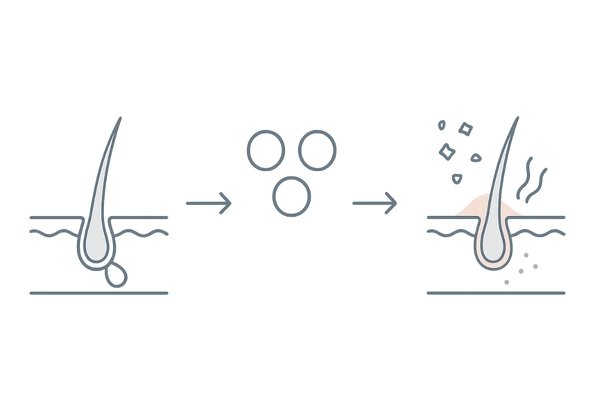

原因は「皮脂」と「マラセチア菌」

脂漏性皮膚炎の主な原因は頭皮の「過剰な皮脂」と、誰の皮膚にも存在する常在菌の一種「マラセチア菌」です。

マラセチア菌は皮脂をエサにして増殖します。この菌が増えすぎると、その代謝物が頭皮を刺激し、炎症を引き起こすのです。

脂漏性皮膚炎の発生要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| マラセチア菌の異常増殖 | 皮脂をエサにして増え、炎症の原因物質を産生する |

| 皮脂の過剰分泌 | マラセチア菌の増殖を助長する |

| ホルモンバランスの乱れ | ストレスや生活習慣の乱れが皮脂分泌に影響する |

なぜ抜け毛が増えるのか

頭皮で炎症が続くと毛穴がダメージを受け、健康な髪を育てることができなくなります。

毛根が弱り、ヘアサイクルが乱れることで、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまう「脂漏性脱毛症」を引き起こすことがあります。

脂漏性皮膚炎に湯シャンは逆効果?その医学的理由

「シャンプーの化学物質が刺激になるから、お湯だけで洗う方が良い」という考えから湯シャンを試す方がいますが、脂漏性皮膚炎においては、この考え方は症状を悪化させる危険性をはらんでいます。

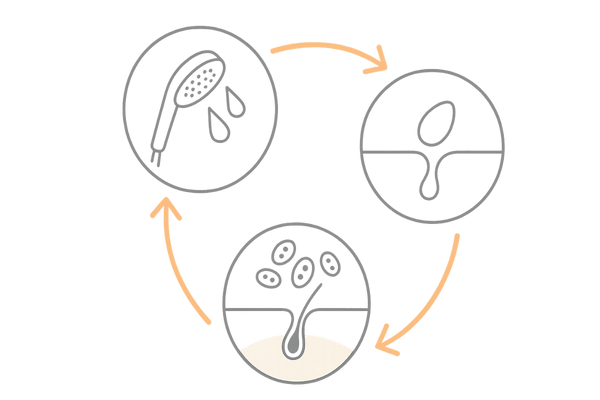

お湯だけでは皮脂を落としきれない

湯シャンの最大の問題点は皮脂の洗浄力です。お湯だけではホコリや汗など水溶性の汚れはある程度落とせますが、頭皮にこびりついた油性の皮脂を完全に取り除くことは困難です。

特に脂漏性皮膚炎の方は皮脂分泌が過剰な状態にあるため、洗浄力不足は致命的です。

マラセチア菌の温床になる

落としきれなかった皮脂はマラセチア菌にとって格好のエサとなります。

湯シャンを続けることで頭皮はマラセチア菌が繁殖するのに好都合な環境となり、炎症やかゆみがさらに悪化するという悪循環に陥ります。

湯シャンによる悪循環

| 段階 | 頭皮で起こること |

|---|---|

| 1. 湯シャン実践 | 皮脂や汚れが十分に洗い流されない |

| 2. マラセチア菌の増殖 | 残った皮脂をエサに菌が異常に増える |

| 3. 症状の悪化 | 菌の代謝物が頭皮を刺激し、炎症やかゆみがひどくなる |

結論:脂漏性皮膚炎に湯シャンは非推奨

以上の理由から、医学的な観点では脂漏性皮膚炎の症状がある方に湯シャンを推奨することはできません。

治療の基本は原因となる過剰な皮脂とマラセチア菌を、適切な洗浄剤(シャンプー)でコントロールすることにあります。

正しいシャンプー選びが改善への鍵

では、どのようなシャンプーを選べば良いのでしょうか。脂漏性皮膚炎の方向けのシャンプー選びには、明確なポイントがあります。

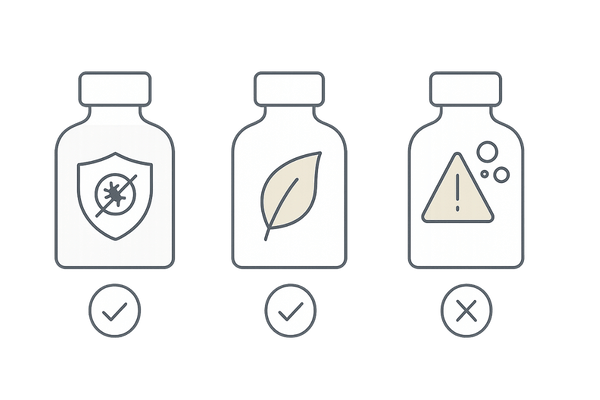

抗真菌成分配合のシャンプーを選ぶ

最も重要なのは、マラセチア菌の増殖を抑える「抗真菌成分」が配合された薬用シャンプーを選ぶことです。これにより、炎症の根本原因に直接アプローチできます。

代表的な抗真菌成分

- ミコナゾール硝酸塩

- ピロクトンオラミン

- ケトコナゾール(医療用)

洗浄成分はマイルドなものを

頭皮が炎症を起こしている状態なので、洗浄力が強すぎるシャンプーは避けるべきです。必要な皮脂まで奪い、頭皮のバリア機能を損なう可能性があります。

アミノ酸系の洗浄成分など、適度な洗浄力で優しく洗えるものを選びましょう。

主な洗浄成分の種類と特徴

| 洗浄成分 | 特徴 | 脂漏性皮膚炎への適性 |

|---|---|---|

| アミノ酸系 | 洗浄力がマイルドで保湿性が高い | 適している |

| 石けん系 | 洗浄力が高く、アルカリ性 | 刺激が強く、乾燥を招く可能性あり |

| 高級アルコール系 | 洗浄力が非常に強い | 刺激が強すぎるため、避けるのが望ましい |

抗炎症成分・保湿成分にも注目

かゆみや赤みといった炎症を抑える「抗炎症成分」(グリチルリチン酸2Kなど)や、頭皮の乾燥を防ぎバリア機能をサポートする「保湿成分」(セラミド、ヒアルロン酸など)が配合されていると、より効果的です。

自己流ケアの迷路にはまる、あなたの心へ

「これはダメだった、次はこれを試そう」。

ネットの情報を頼りに、次々と新しいシャンプーやケア方法を試しては、結局改善せずに途方に暮れる…。そんな「ケア迷子」になっていませんか。

「何とかしたい」真面目さゆえの悪循環

湯シャンを試す方に多いのは、「化学物質は体に悪い」「自然なものが一番」という、ご自身の体を真剣に思う、真面目で意識の高い方々です。

その純粋な思いが脂漏性皮膚炎という「病気」の特性と合わなかった時、「自分のやり方が悪いのか」と自分を責め、さらに頑なになってしまうことがあります。

情報過多の海で溺れる

インターネットには個人の成功体験談が溢れています。「私は湯シャンで治った!」という声を見つけると、「自分にも効くかもしれない」と期待を抱いてしまいます。

しかし、その方の肌質や症状の程度があなたと同じとは限りません。無数の情報の中から自分にとっての「正解」を見つけ出すのは至難の業です。

「洗わない」ことへの小さな期待と大きなリスク

毎日シャンプーしても良くならない時、「いっそ何もしない方が良いのでは?」という考えが頭をよぎるのは自然な心理です。

しかし、脂漏性皮膚炎の場合、その「何もしない」という選択が菌を育て、症状を悪化させる最大のリスクとなります。

「何もしない」のではなく、「正しい方法で、適切なことをする」のが治療なのです。

自己流ケアから抜け出すために

| 陥りがちな思考 | 専門家との治療 |

|---|---|

| 自分に合うケアを自力で探す | 医師があなたの状態に合う治療法を提示する |

| 効果がなくても我慢して続ける | 効果を見ながら治療法を柔軟に調整する |

| 一人で悩む | 専門家が伴走者となり、不安を共有する |

あなたの真面目さや探求心は決して間違っていません。そのエネルギーをどうか正しい方向に向けてください。

専門家への相談は、そのための最も確実なコンパスとなります。

症状を改善する正しい洗髪方法

適切なシャンプーを選んだら、次はその効果を最大限に引き出すための正しい洗い方を実践しましょう。

予洗いと泡立ての徹底

まず38℃程度のぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いします。

その後、シャンプーは手のひらでしっかり泡立て、その泡で頭皮を包み込むようにします。原液を直接頭皮につけるのは刺激となるため避けましょう。

指の腹で優しくマッサージ洗い

爪を立てず、指の腹を使って頭皮全体を優しくマッサージするように洗います。

特に皮脂の多い生え際、頭頂部、耳の後ろなどは丁寧に洗いましょう。ただし、ゴシゴシと強く擦るのは厳禁です。

シャンプーの「つけ置き」はしない

薬用シャンプーの成分を浸透させようと、泡をつけたまま放置する方がいますが、これは推奨されません。

必要な洗浄と殺菌作用はマッサージ洗いの時間で十分です。長時間放置すると、かえって頭皮への負担となります。

すすぎと乾燥を丁寧に行う

シャンプー成分が残らないよう、時間をかけて丁寧にすすぎます。

洗髪後は清潔なタオルで優しく水分を拭き取り、速やかにドライヤーで完全に乾かします。濡れたままの状態は、菌の繁殖を招きます。

シャンプー以外の生活習慣による改善策

シャンプーによる外からのケアと同時に、体の内側からのアプローチも脂漏性皮膚炎の改善には重要です。

皮脂バランスを整える食事

皮脂の分泌をコントロールするため、食事内容を見直しましょう。

食事で心がけたいこと

| 摂取を心がけたいもの | 摂取を控えたいもの |

|---|---|

| ビタミンB群(レバー、豚肉、青魚) | 脂質の多い食事(揚げ物、スナック菓子) |

| 食物繊維(野菜、きのこ、海藻) | 糖質の多い食品(菓子類、清涼飲料水) |

| 発酵食品(ヨーグルト、納豆) | 刺激物(香辛料、過度のアルコール) |

質の良い睡眠とストレス管理

睡眠不足やストレスはホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌につながります。毎日決まった時間に就寝・起床し、十分な睡眠時間を確保しましょう。

また、軽い運動や趣味の時間を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけることも大切です。

寝具の清潔を保つ

枕カバーやシーツには寝ている間にかいた汗や皮脂が付着し、雑菌の温床となります。

こまめに洗濯し、常に清潔な状態を保つことを心がけましょう。

セルフケアで改善しない場合はクリニックへ

適切なシャンプーや生活習慣の改善を1ヶ月程度続けても症状が良くならない、あるいは悪化する場合は、皮膚科や薄毛治療専門のクリニックを受診してください。

医療機関で処方される治療薬

クリニックでは症状に応じて、より強力な抗真菌成分を含む塗り薬や、炎症を抑えるステロイド外用薬などが処方されます。

かゆみが強い場合には抗ヒスタミン薬の内服薬が処方されることもあります。

AGAとの合併を診断

脂漏性皮膚炎による抜け毛だと思っていたら、実はAGA(男性型脱毛症)を併発していた、というケースは非常に多く見られます。

専門クリニックでは両方の可能性を視野に入れて診断し、必要であればAGAの治療も同時に進めることが可能です。

頭皮トラブルに戻る

脂漏性皮膚炎と湯シャンに関するよくある質問

最後に、脂漏性皮膚炎とシャンプーについて、患者様からよくいただく質問にお答えします。

- 湯シャンで一時的に良くなった気がするのはなぜですか?

-

シャンプーによる刺激がなくなったことで、一時的にかゆみなどが和らいだように感じることがあるかもしれません。

また、洗浄力の強いシャンプーで乾燥していた方が皮脂が残ることで潤ったと錯覚するケースも考えられます。

しかし、根本原因であるマラセチア菌は増え続けているため、長期的には悪化する可能性が非常に高いです。

- 症状が落ち着いたら、シャンプーの頻度を減らしてもいいですか?

-

脂漏性皮膚炎は体質的な要因も大きく、再発しやすい疾患です。

症状が改善しても自己判断でシャンプーの頻度を極端に減らすと、再び皮脂が溜まり再発のリスクが高まります。

基本的には1日1回の洗髪で清潔を保ち、頭皮の状態に合わせてシャンプーの種類を調整するのが良いでしょう。

- 抗真菌成分入りのシャンプーを毎日使っても大丈夫ですか?

-

製品の使用方法に従うのが基本ですが、多くの抗真菌シャンプーは毎日の使用が可能です。

ただし、症状が強い時期は毎日使い、改善してきたら週に数回の使用に切り替える、といった使い方を指示されることもあります。医師や薬剤師の指示に従ってください。

- シャンプーしない方が抜け毛が減る気がします

-

シャンプーをしないと物理的な刺激で抜けるはずだった休止期の毛が頭皮に留まるため、一時的に抜け毛が減ったように感じるだけです。

しかし、その間に頭皮環境は悪化し、結果的により多くの髪が抜ける準備状態になってしまいます。

正しい方法での洗髪が長期的な抜け毛予防につながります。

以上

参考文献

KOBAYASHI, Miwa, et al. Physiological and microbiological verification of the benefit of hair washing in patients with skin conditions of the scalp. Journal of Cosmetic Dermatology, 2016, 15.4: e1-e8.

OSHIMA, Mika, et al. Improvement of Scalp Condition and Quality of Life through Proper Skin Care of Dry Scalp. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2014, 4.4: 284-292.

KAMAMOTO, C. S. L., et al. Cutaneous fungal microbiome: Malassezia yeasts in seborrheic dermatitis scalp in a randomized, comparative and therapeutic trial. Dermato-endocrinology, 2017, 9.1: e1361573.

BARAK-SHINAR, Deganit; GREEN, Lawrence J. Scalp seborrheic dermatitis and dandruff therapy using a herbal and zinc pyrithione-based therapy of shampoo and scalp lotion. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.1: 26.

POLASKEY, Meredith Tyree, et al. The global prevalence of seborrheic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. JAMA dermatology, 2024, 160.8: 846-855.

TAKIWAKI, Hirotsugu, et al. Differences between intrafollicular microorganism profiles in perioral and seborrhoeic dermatitis. Clinical and experimental dermatology, 2003, 28.5: 531-534.