抜毛症(トリコチロマニア)は、自分の毛髪を繰り返し引き抜いてしまう精神疾患の一つです。この行為は、多くの場合、ストレスや不安といった心理的な要因と関連しています。

男性にとっても深刻な悩みとなり得るこの症状について、その原因と専門医が行う検査方法を詳しく解説します。ご自身の状態を理解し、適切な対策や治療へ繋げるための一助となれば幸いです。

このページでは、抜毛症の根本的な原因や、病院での診断プロセスに焦点を当てて説明します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

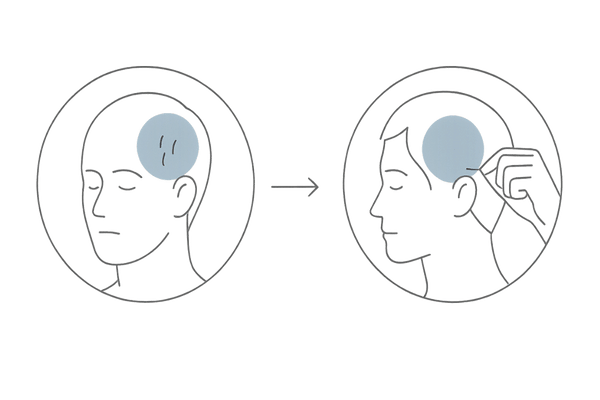

脳の報酬系の誤作動 – 抜毛行為がもたらす一時的な快感の仕組み

抜毛症において、毛を引き抜く行為がやめられない背景には、脳の報酬系と呼ばれる部分の機能が関わっていると考えられています。

この報酬系は、私たちが何か特定の行動をしたときに快感や満足感を感じるように働き、その行動を繰り返すように促す役割を持ちます。

報酬系と衝動の関連

抜毛行為を行う直前に、多くの患者さんは緊張感や強い衝動を感じます。そして、毛を引き抜くことで、一時的にこれらの不快な感覚が和らぎ、代わりに解放感や満足感、時には快感を得ることが報告されています。

この「抜毛による不快感の軽減と快感の獲得」という経験が、脳の報酬系を刺激し、抜毛行為を強化してしまうのです。

このため、頭では「抜いてはいけない」と分かっていても、衝動を抑えきれず、無意識のうちに、あるいは意識的に抜毛を繰り返してしまうという悪循環に陥りやすくなります。

衝動制御とドーパミンの役割

ドーパミンは、快感や意欲に関わる神経伝達物質で、報酬系において中心的な役割を果たします。抜毛行為によって一時的な快感が得られると、ドーパミンが放出され、その行動が「良いこと」として脳に記憶されます。

このため、同様の状況や感情に陥った際に、再び抜毛行為によって快感を得ようとする衝動が生じやすくなります。

この衝動のコントロールが難しくなることが、抜毛症の症状を維持させる一つの原因と考えられます。

抜毛行為の習慣化

報酬系による強化が繰り返されると、抜毛行為は次第に習慣化していきます。

初めは特定のストレス状況下でのみ見られた行動が、次第に日常生活の様々な場面で、無意識的に行われるようになることも少なくありません。この習慣化が、治療を難しくする要因の一つとなります。

報酬系の誤作動に関する主なポイント

| 要素 | 説明 | 抜毛症への影響 |

|---|---|---|

| 報酬系の活性化 | 抜毛による一時的な緊張緩和や快感がトリガー | 抜毛行為の強化・繰り返し |

| ドーパミン | 快感や満足感に関与する神経伝達物質 | 抜毛行為を「良いこと」として学習させる |

| 衝動制御の困難 | 報酬を求める強い欲求 | 抜毛をやめられない原因の一つ |

ストレスと不安が引き金となる心理的要因

抜毛症の発症や症状の悪化には、ストレスや不安といった心理的な要因が深く関わっていることが知られています。日常生活における様々な出来事や精神的な状態が、抜毛行為の引き金となることがあります。

日常生活におけるストレス源

仕事上のプレッシャー、人間関係のトラブル、経済的な問題、家庭内の不和など、私たちが日々直面する様々なストレスが、抜毛行為を誘発したり、悪化させたりする原因となることがあります。

特に、解決が難しい問題に直面したり、強い緊張状態が続いたりすると、そのストレスを解消するための一つの手段として、無意識のうちに抜毛行為に及んでしまうことがあります。

子供における特有のストレス

子供の場合、学校でのいじめ、学業のプレッシャー、友人関係の悩み、家庭環境の変化(両親の離婚、転居など)などが強いストレスとなり、抜毛症を引き起こすことがあります。

子供は大人に比べてストレスを言葉でうまく表現できないことが多く、そのサインとして抜毛行為が現れることもあります。

周囲の大人が子供の様子の変化に気づき、ストレスの原因を理解しようと努めることが大切です。

ストレス対処行動としての抜毛

| ストレスの種類 | 具体例 | 抜毛への影響 |

|---|---|---|

| 社会的ストレス | 職場環境、人間関係、孤立感 | 緊張緩和のための抜毛衝動 |

| 心理的ストレス | 自己評価の低さ、完璧主義、トラウマ体験 | 不安感からの逃避行動としての抜毛 |

| 身体的ストレス | 睡眠不足、疲労、病気 | 不快感の軽減を求める行動 |

不安感と抜毛行為の関連

全般的な不安感、特定の状況に対する恐怖(社交不安など)、あるいは漠然とした焦燥感なども、抜毛行為の引き金となります。

不安を感じると、人はその不快な感情を少しでも和らげようと、様々な行動をとります。抜毛症の患者さんにとっては、毛を抜くという行為が、一時的に不安を紛らわしたり、緊張をほぐしたりする手段となっている場合があります。

しかし、これは根本的な不安の解決にはならず、むしろ抜毛による自己嫌悪や罪悪感が、さらなる不安を生み出すという悪循環に陥ることがあります。

不安が高まりやすい状況

- 重要な試験や面接の前

- 人前で話すなどの社交的な場面

- 静かで手持ち無沙汰な時間

- 就寝前のリラックスしようとしている時

遺伝的素因と家族歴は関係がある?

抜毛症の発症には、遺伝的な要因も関与している可能性が指摘されています。ご家族や血縁者の中に抜毛症の方がいる場合、ご自身も発症しやすい傾向があるかもしれません。

しかし、これはあくまで「なりやすさ」であり、遺伝が全てを決めるわけではありません。

遺伝的要因の研究

双子を対象とした研究や特定の遺伝子に関する研究が進められていますが、抜毛症の直接的な原因となる単一の遺伝子はまだ特定されていません。

複数の遺伝子が複雑に関与し、そこに環境要因が加わることで発症に至ると考えられています。

例えば、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の働きに関わる遺伝子の変異が、衝動のコントロールや不安の感じやすさに影響し、間接的に抜毛症の発症リスクを高める可能性が研究されています。

家族内集積性

抜毛症の患者さんの家族歴を調査すると、血縁者にも同様の症状や、強迫性障害などの関連する精神疾患を持つ人が比較的多く見られることが報告されています。

これは、遺伝的素因の共有だけでなく、同じような家庭環境やストレス対処のパターンを学習している可能性も示唆しています。

遺伝的要因と環境要因の相互作用

| 要因 | 抜毛症への関与 | 備考 |

|---|---|---|

| 遺伝的素因 | 発症リスクを高める可能性 | 複数の遺伝子が関与か |

| 家族歴 | 家族内での発症が見られることあり | 環境要因の共有も考慮 |

| 環境要因 | ストレス、トラウマ体験など | 遺伝的素因を持つ人の発症トリガーに |

もしご家族に同様の症状を持つ方がいても、ご自身を責める必要は全くありません。遺伝的な側面を理解することは、適切な治療法や対策を見つける上で役立つ情報の一つとなります。

専門医に相談する際には、家族歴についても伝えると良いでしょう。

抜毛行為を悪化させる環境要因と生活習慣

遺伝的な素因に加えて、日々の生活環境や習慣も抜毛症の発症や症状の維持に影響を与えます。

どのような環境が抜毛行為を誘発しやすいのか、また、どのような生活習慣が症状を悪化させる可能性があるのかを知ることは、対策を考える上で重要です。

抜毛行為を誘発しやすい環境

特定の環境や状況が、無意識のうちに抜毛行為を引き起こすことがあります。

例えば、一人で静かに過ごしている時、テレビを見ている時、読書中、勉強中、あるいは退屈を感じている時など、手が空いていて何かに集中していない状況で抜毛行為が増える傾向があります。

また、鏡を見ることで自分の髪の状態が気になり、抜毛衝動が強まることもあります。

生活習慣と抜毛行為

| 生活習慣・環境 | 抜毛行為への影響 | 対策のヒント |

|---|---|---|

| 長時間のデスクワークや勉強 | 手持ち無沙汰になりやすい | 定期的な休憩、手を使う趣味 |

| 就寝前のリラックスタイム | 無意識に髪を触りやすい | 軽いストレッチ、読書(電子書籍以外) |

| 鏡を見る頻度が高い | 髪の状態が気になりやすい | 鏡を見る時間を減らす、明るすぎない照明 |

生活習慣の乱れとストレス

不規則な睡眠、偏った食事、運動不足といった生活習慣の乱れは、身体的・精神的なストレスを増大させ、結果として抜毛行為を悪化させる可能性があります。

特に睡眠不足は、感情のコントロールを難しくし、衝動的な行動を引き起こしやすくするため注意が必要です。

特定の物質の影響

カフェインやアルコールの過剰摂取も、不安感や緊張感を高め、抜毛行為を助長する可能性があります。これらの物質への依存が、抜毛症の症状と複雑に絡み合っているケースも見られます。

自身の生活習慣を見直し、心身のバランスを整えることが、抜毛症の改善に向けた大切な一歩となります。

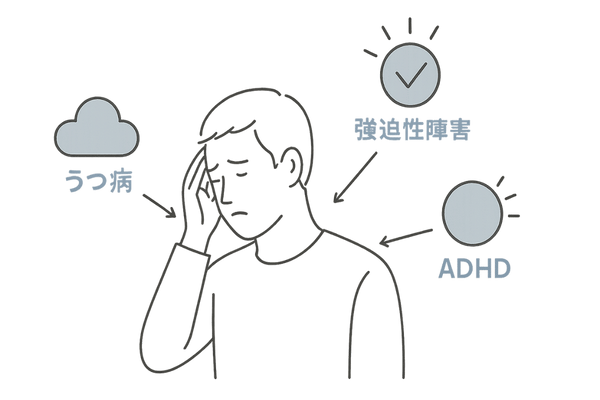

併存する精神疾患との関連性 – うつ病・強迫性障害・ADHD

抜毛症は、単独で発症するだけでなく、他の精神疾患と併存することも少なくありません。特に、うつ病、強迫性障害(OCD)、注意欠如・多動症(ADHD)などとの関連が指摘されています。

これらの併存疾患の存在は、抜毛症の症状や治療方針にも影響を与えるため、正確な診断が重要です。

うつ病との併存

気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、不眠や過眠、食欲不振や過食、集中力の低下といった症状が特徴的なうつ病は、抜毛症と併存しやすい疾患の一つです。

抜毛行為による自己嫌悪感や社会的な孤立感がうつ症状を悪化させ、逆にうつ状態による無気力感やストレスが抜毛行為を助長するという悪循環に陥ることがあります。

強迫性障害(OCD)との関連

強迫性障害は、特定の考え(強迫観念)が繰り返し頭に浮かび、それを打ち消すための行動(強迫行為)を繰り返してしまう精神疾患です。

抜毛症は、かつて強迫性障害の関連疾患とされていましたが、現在は独立した診断基準が設けられています。

しかし、抜毛行為自体に強迫的な側面(抜きたいという強い衝動と、抜くことによる一時的な安心感)が見られることや、完璧主義的な傾向など、共通する心理的特徴も指摘されています。

実際に、抜毛症と強迫性障害の両方を持つ患者さんもいます。

抜毛症と強迫関連障害

| 疾患名 | 抜毛症との関連・特徴 | 治療上の留意点 |

|---|---|---|

| 強迫性障害 (OCD) | 衝動性、儀式的行為の類似性 | 認知行動療法が共通して有効な場合あり |

| 身体醜形障害 | 外見への過度な囚われ | 抜毛による外見変化への悩みが強い場合 |

| 皮膚むしり症 | 類似した衝動制御の問題 | 併発している場合、包括的な治療が必要 |

注意欠如・多動症(ADHD)との関連

ADHDは、不注意(集中困難、忘れっぽいなど)、多動性(じっとしていられないなど)、衝動性(考えずに行動するなど)を主な症状とする発達障害の一つです。

ADHDの衝動性のコントロールの難しさが、抜毛行為の抑制を困難にしている可能性が考えられます。また、ADHDの特性からくる日常生活でのストレスが、抜毛の引き金になっている場合もあります。

これらの併存疾患がある場合、抜毛症の治療と並行して、それぞれの疾患に対する適切な治療や対策を行うことが、症状全体の改善に繋がります。専門医による正確な診断と、包括的な治療計画の立案が重要です。

専門医による診断基準 – DSM-5で定められた5つの条件

抜毛症の診断は、精神科医や心療内科医などの専門医が行います。

診断の際には、米国精神医学会が発行する「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」に記載されている診断基準が国際的に広く用いられています。

DSM-5における抜毛症の診断基準は、主に以下の5つの条件から構成されます。

DSM-5における抜毛症の診断基準

専門医は、これらの基準に基づいて、患者さんの症状や状態を総合的に評価し、診断を下します。

DSM-5 抜毛症診断基準の要点

| 基準 | 内容 |

|---|---|

| A. 毛を繰り返し引き抜くこと | その結果、毛の喪失が生じている |

| B. 毛を引き抜くことをやめようと繰り返し試みている | しかし、やめることができない |

| C. 毛を引き抜く行動が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている | 日常生活への支障の有無 |

| D. 毛を引き抜く行動や脱毛は、他の医学的状態(例:皮膚疾患)によるものではない | 他の病気との鑑別 |

| E. 毛を引き抜く行動は、他の精神疾患の症状(例:身体醜形障害における外見上の欠陥というとらわれに対する反応)ではうまく説明されない | 他の精神疾患との鑑別 |

これらの基準に照らし合わせることで、抜毛症であるかどうか、また他の疾患との関連性などを判断します。正確な診断は、その後の適切な治療や対策に繋がるため、非常に重要です。

問診で聞かれる質問事項は?初診時の準備ポイント

抜毛症の診断や治療方針を決定する上で、専門医による問診は非常に重要な役割を果たします。初診時には、患者さんの症状や生活状況、心理状態について詳しく尋ねます。

事前にどのようなことを聞かれるかを知っておくと、落ち着いて正確に情報を伝えることができ、よりスムーズな診療に繋がります。

症状に関する質問

医師はまず、抜毛行為そのものについて具体的に質問します。

- いつ頃から抜毛行為が始まりましたか?

- どの部位の毛を抜きますか?(頭髪、眉毛、まつ毛など)

- 1日にどのくらいの時間、またはどのくらいの頻度で抜毛しますか?

- 抜毛する前に、どのような感覚や衝動がありますか?(緊張、不安、ムズムズ感など)

- 抜毛した後に、どのような気持ちになりますか?(安心感、満足感、罪悪感など)

- 抜毛行為をやめようとしたことはありますか?その結果はどうでしたか?

心理状態や生活状況に関する質問

抜毛行為の背景にある心理的な要因や、日常生活でのストレス状況についても尋ねます。

主な質問カテゴリーと具体例

| 質問カテゴリー | 具体的な質問例 | 伝えるべきポイント |

|---|---|---|

| ストレス要因 | 最近、何か大きなストレスを感じる出来事がありましたか?仕事や家庭、人間関係で悩んでいることはありますか? | 具体的な出来事、期間、感じているストレスの度合い |

| 気分の状態 | 最近、気分が落ち込んだり、何事にも興味が持てなくなったりすることはありますか?不安を感じやすいですか? | 気分の波、持続期間、日常生活への影響 |

| 生活習慣 | 睡眠時間や食事は規則正しいですか?飲酒や喫煙の習慣はありますか? | 具体的な生活リズム、習慣の内容と頻度 |

| 既往歴・家族歴 | これまでに他の精神疾患の診断を受けたことがありますか?ご家族に同様の症状や精神疾患を持つ方はいらっしゃいますか? | 診断名、治療歴、家族構成と関係性 |

初診時に準備しておくと良いこと

可能であれば、以下の情報をメモなどにまとめておくと、医師に伝えやすくなります。

- 症状の経過(いつから、どんな時に、どの程度など)

- 現在困っていること、悩んでいること

- 服用中の薬があれば、その名前や量

- 他の病院にかかっている場合は、その病院名や診断名

- 医師に特に聞いておきたいこと

緊張するかもしれませんが、正直に自分の状態を伝えることが、適切な診断と治療への第一歩です。安心して話せるよう、多くの病院ではプライバシーに配慮した環境を整えています。

他の脱毛症との鑑別診断 – 円形脱毛症・脂漏性脱毛症との違い

抜毛症による脱毛は、他の原因で起こる脱毛症と見た目が似ていることがあります。そのため、正確な診断のためには、これらの他の脱毛症との鑑別が重要になります。

特に、円形脱毛症や脂漏性脱毛症などは、症状が混同されやすい代表的なものです。

円形脱毛症との違い

円形脱毛症は、自己免疫疾患の一種と考えられており、突然、円形または楕円形の脱毛斑が生じるのが特徴です。抜毛症との主な違いは、毛髪の状態と自覚症状です。

抜毛症と円形脱毛症の比較

| 特徴 | 抜毛症 | 円形脱毛症 |

|---|---|---|

| 脱毛斑の境界 | 比較的あいまい、不規則な形が多い | 比較的明瞭、円形や楕円形 |

| 残存毛の状態 | 途中で切れた毛、短い毛、太さが不均一な毛が混在 | 脱毛斑内は毛が完全に抜けているか、特徴的な切れ毛(感嘆符毛)が見られることがある |

| 自覚症状 | 抜毛行為の自覚、衝動、緊張感など | 通常、自覚症状は少ない(かゆみや違和感がある場合も) |

| 原因 | 精神心理的要因、衝動制御の問題 | 自己免疫反応、遺伝的要因、ストレスなど |

脂漏性脱毛症との違い

脂漏性脱毛症は、頭皮の皮脂の過剰な分泌や、マラセチア菌という常在菌の異常繁殖などが原因で起こる脂漏性皮膚炎に伴う脱毛です。

頭皮の赤み、かゆみ、フケなどが主な症状で、これらが原因で毛が抜けやすくなります。

専門医は、これらの特徴を総合的に判断し、視診やダーモスコピー(拡大鏡を用いた頭皮検査)などを行い、必要に応じて皮膚生検(皮膚の一部を採取して調べる検査)を検討することもあります。

自己判断せずに、まずは病院を受診し、正確な診断を受けることが大切です。

重症度と影響度を数値化する心理検査と評価スケール

抜毛症の診断や治療効果の評価において、問診に加えて心理検査や評価スケールを用いることがあります。

心理状態、症状の重症度、日常生活への影響度などを客観的かつ数値的に把握するのに役立ちます。

代表的な評価スケール

抜毛症に特化した評価スケールや、関連する精神症状を評価するための一般的な心理検査がいくつかあります。

抜毛症関連の評価尺度例

| 評価スケール名 | 主な評価項目 | 目的 |

|---|---|---|

| MIST (Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale) | 抜毛の頻度、衝動の強さ、苦痛の程度など | 抜毛症の重症度評価 |

| NIMH-TSS (National Institute of Mental Health Trichotillomania Severity Scale) | 抜毛行為、関連する思考や感情、機能障害 | 重症度と治療反応性の評価 |

| Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) – 抜毛症版 | 強迫観念と強迫行為の重症度(抜毛症に適用) | 強迫性の側面の評価 |

心理検査の役割

これらの評価スケールは、質問紙形式で患者さん自身が記入するものや、医師が面接を通して評価するものがあります。得られた結果は、以下のような目的で活用されます。

- 症状の客観的な把握と重症度の判定

- 併存する可能性のある他の精神疾患(うつ病、不安障害など)のスクリーニング

- 治療計画の立案(どの側面に焦点を当てるかなど)

- 治療効果のモニタリング(治療前後の変化を比較)

心理検査や評価スケールは、診断を補助し、より個別化された治療アプローチを選択するための重要な情報を提供します。

ただし、これらの結果だけで全てが判断されるわけではなく、問診や診察所見と合わせて総合的に評価することが原則です。検査について不安な点があれば、遠慮なく医師に質問してください。

よくある質問

抜毛症の原因や検査方法についてご理解いただけたでしょうか。もし、ご自身やご家族が抜毛症でお悩みの場合、適切な治療法や日常生活でできる予防策を知ることが大切です。

当サイトでは、抜毛症の治療と予防に関する詳しい情報も提供しています。以下のページも合わせてご覧ください。

Reference

KEUTHEN, Nancy J., et al. Predictors of comorbid obsessive-compulsive disorder and skin-picking disorder in trichotillomania. Annals of Clinical Psychiatry, 2016, 28.4: 280-288.

ROTHBAUM, Barbara Olasov; NINAN, Philip T. The assessment of trichotillomania. Behaviour Research and Therapy, 1994, 32.6: 651-662.

WALSH, Kelda H.; MCDOUGLE, Christopher J. Trichotillomania: Presentation, etiology, diagnosis and therapy. American journal of clinical dermatology, 2001, 2: 327-333.

MARAZ, Aniko, et al. Pathological grooming: Evidence for a single factor behind trichotillomania, skin picking and nail biting. PLoS one, 2017, 12.9: e0183806.

GRANT, Jon E.; CHAMBERLAIN, Samuel R. Trichotillomania. American Journal of Psychiatry, 2016, 173.9: 868-874.

MELO, Daniel Fernandes, et al. Trichotillomania: what do we know so far?. Skin appendage disorders, 2022, 8.1: 1-7.

CISOŃ, Hanna, et al. Trichotillomania and trichophagia: modern diagnostic and therapeutic methods. Dermatology and therapy, 2018, 8: 389-398.

HOUGHTON, David C., et al. Examining DSM criteria for trichotillomania in a dimensional framework: Implications for DSM-5 and diagnostic practice. Comprehensive psychiatry, 2015, 60: 9-16.

DUKE, Danny C., et al. Trichotillomania: a current review. Clinical psychology review, 2010, 30.2: 181-193.

抜毛症(トリコチロマニア)の関連記事