最近、無意識に髪を抜いてしまう、特定の場所の毛が薄くなったと感じることはありませんか?それはもしかしたら「抜毛症(トリコチロマニア)」のサインかもしれません。

この記事では、抜毛症の具体的な症状や、ご自身で確認できるセルフチェックの方法、そして専門医への相談タイミングについて、薄毛に悩む男性の視点から詳しく解説します。

ご自身の状態を理解し、適切な対応を見つけるための一助となれば幸いです。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

無意識に髪を抜いていませんか? – 抜毛症の代表的な症状パターン

抜毛症は、自分の体毛を繰り返し抜いてしまう精神疾患の一つです。多くの場合、髪の毛が対象となりますが、眉毛やまつ毛など他の部位の毛を抜くこともあります。

この行為は、意図的に行う場合と、ほとんど無意識のうちに行われる場合があります。特に男性の場合、ストレスや不安を感じた時に、気づかないうちに髪を触り、抜いてしまうといったパターンが見られます。

気づきにくい無意識の抜毛行為

日常生活の中で、例えば読書中、仕事中、あるいはリラックスしている時に、知らない間に髪の毛や他の体毛を抜いていることがあります。

この「無意識」の抜毛は、本人に自覚がないため、症状の発見が遅れる一因となります。家族やパートナーに指摘されて初めて気づくケースも少なくありません。

薄毛の進行を感じて皮膚科を受診し、抜毛症と診断されることもあります。

無意識の抜毛行為が起こりやすい状況

- 考え事をしている時

- テレビやスマートフォンを見ている時

- 緊張している時や退屈な時

特定の部位に集中する抜毛

抜毛症の多くは、頭部の特定の部分(例:頭頂部、側頭部)の髪の毛を繰り返し抜く傾向があります。これにより、その部分だけが目立って薄毛になることがあります。

眉毛やまつ毛を抜く場合も、左右非対称に薄くなったり、部分的に完全に毛がなくなったりすることが特徴です。この「やめられない」抜毛衝動が、見た目の変化として現れます。

抜毛部位と見た目の特徴

| 抜毛部位の例 | 主な見た目の特徴 | 考えられる背景 |

|---|---|---|

| 頭頂部 | 円形または不規則な形の薄毛 | ストレス、習慣的行為 |

| 眉毛(片方または両方) | 部分的な欠損、非対称な形 | 不安、緊張の緩和 |

| まつ毛 | まばらになる、一部欠損 | 無意識の癖、衝動 |

抜いた後の頭皮に現れる身体的サイン – 脱毛斑から炎症まで

抜毛行為を繰り返すと、頭皮や毛が抜かれた部分の皮膚には様々な身体的サインが現れます。これらは抜毛症の重要な手がかりとなり、時には皮膚科での診断にも繋がります。

薄毛だけでなく、これらのサインにも注意を払うことが大切です。

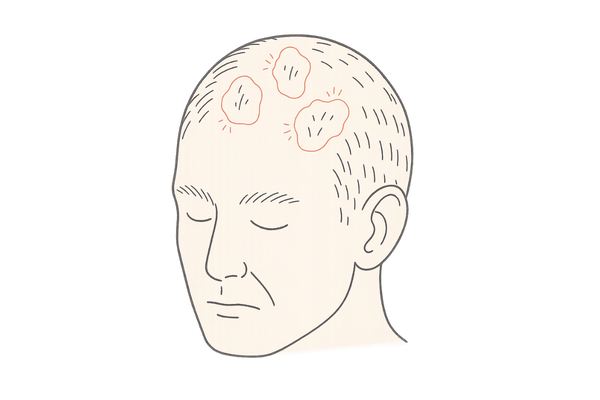

特徴的な脱毛斑(だつもうはん)の出現

抜毛によってできる脱毛斑は、境界が比較的はっきりしているものの、円形脱毛症のように完全に滑らかではなく、短い毛や途中で切れた毛が混在していることが多いのが特徴です。

脱毛斑の形は、円形、楕円形、あるいは不規則な形など様々です。自分で毛を抜いているため、利き手で届きやすい範囲にできる傾向があります。

頭皮の炎症や毛嚢炎(もうのうえん)

毛を繰り返し抜くことで、毛穴やその周辺の皮膚が傷つき、炎症を起こすことがあります。赤み、かゆみ、ヒリヒリとした痛みを伴うこともあります。

さらに、毛穴に細菌が感染して毛嚢炎という状態になると、ニキビのような赤いブツブツや膿を持った発疹ができることもあります。これらは、抜毛行為による物理的な刺激が原因で起こります。

頭皮に見られる主な変化

| サイン | 具体的な状態 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 赤み | 頭皮が部分的に赤くなる | 抜毛による刺激、初期の炎症 |

| かゆみ | むずむずする、掻きたくなる | 乾燥、炎症、皮膚の修復過程 |

| 毛嚢炎 | 毛穴の赤いブツブツ、膿疱 | 細菌感染、毛穴の損傷 |

食毛症(しょくもうしょう)を伴う場合

抜毛症の人の中には、抜いた毛を口にしたり、食べてしまったりする「食毛症」を伴う場合があります。

これは抜毛症の症状の一つと考えられており、特に子供に見られることがありますが、成人男性でも起こりえます。

食毛症は、消化器系の問題(毛髪胃石など)を引き起こす可能性があり、注意が必要です。もし抜いた毛を食べてしまう行動に気づいたら、専門医への相談を検討しましょう。

これは精神疾患の側面も持つため、適切な治療が求められます。

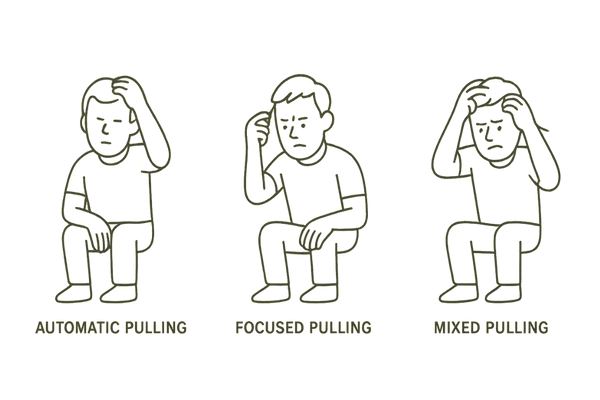

抜毛行為の3つのタイプ – 自動的・集中的・混合型の特徴

抜毛行為は、その時の本人の意識状態や行動の目的によって、大きく3つのタイプに分けられると考えられています。

自動的抜毛(Automatic Pulling)

自動的抜毛は、本人がほとんど意識していない状態で行われる抜毛行為です。

何か別の活動(例:テレビ鑑賞、読書、運転中など)に集中している時や、逆に何もしておらずぼんやりしている時に、無意識のうちに髪の毛や眉毛、まつ毛などを触り、抜いてしまいます。

抜いている最中や直後には、行為に対する自覚が乏しいことが多いのが特徴です。このタイプの抜毛は、ストレスや退屈さから気を紛らわせるための行動として現れることがあります。

自動的抜毛の特徴

- 行為中の自覚が薄い

- 他の作業中に起こりやすい

- 退屈や軽いストレスが引き金になることも

集中的抜毛(Focused Pulling)

集中的抜毛は、抜毛行為そのものに意識が集中している状態で行われます。

特定の毛(例:太い毛、ざらざらした毛、特定の色の毛)を探し出して抜いたり、抜く瞬間の感覚や抜いた後の毛の状態に強いこだわりを持ったりします。

このタイプの抜毛は、強い衝動や緊張感の高まりを伴い、抜毛によって一時的な満足感や解放感を得るために行われることが多いです。

しかし、その後で自己嫌悪や後悔の念に駆られることも少なくありません。この「やめられない」感覚は、精神疾患としての抜毛症の核となる部分です。

集中的抜毛のサイン

| 行動・心理 | 具体例 |

|---|---|

| 特定の毛へのこだわり | 太さ、手触り、色などで選んで抜く |

| 儀式的行為 | 抜く前に毛をねじる、抜いた毛を観察する |

| 感情の起伏 | 抜く前の緊張感、抜いた後の解放感と後悔 |

混合型抜毛(Mixed Pulling)

混合型は、自動的抜毛と集中的抜毛の両方の特徴を併せ持つタイプです。

普段は無意識に抜いていることが多いものの、特定の状況や精神状態(例:強いストレスを感じた時)になると、意識的に毛を探して抜く行動が見られるようになります。

あるいは、最初は無意識に触り始めたのが、次第に特定の毛が気になりだし、集中的な抜毛に移行することもあります。多くの抜毛症の方がこの混合型に該当するとも言われています。

髪を抜く前に感じる衝動と抜いた後の感情変化

抜毛行為は、単なる癖として片付けられるものではなく、その前後には特有の衝動や感情の波が存在します。これらの内面的な変化を理解することは、抜毛症のメカニズムを知る上で重要です。

抜毛前の強い衝動や緊張感

多くの場合、毛を抜く直前には、何とも言えない強い「衝動」や内的な「緊張感」、そわそわとした落ち着かない感覚、あるいは特定の部位のかゆみや違和感などを覚えます。

この不快な感覚から逃れたい、あるいはそれを解消したいという強い欲求が、抜毛行為へと駆り立てる要因の一つとなります。この衝動は非常に強く、我慢することが難しいと感じる人が多いです。

抜毛による一時的な解放感や満足感

そして、実際に毛を抜くと、一時的に緊張が和らいだり、満足感や快感、すっきりとした解放感が得られたりします。この感覚が報酬となり、抜毛行為が強化され、「やめられない」状態に繋がっていくと考えられています。

特に集中的抜毛タイプの人にこの傾向が強く見られます。この解放感は長続きせず、すぐに次の感情へと移行します。

抜毛後の後悔や自己嫌悪

一時的な解放感の後には、多くの場合、「またやってしまった」という後悔の念や自己嫌悪感、罪悪感、不安感、悲しみなどが押し寄せてきます。

抜いてしまったことによる薄毛の進行や見た目の変化に対する恐れも強まります。このネガティブな感情がさらなるストレスとなり、再び抜毛衝動を引き起こすという悪循環に陥ることも少なくありません。

この感情のサイクルは、抜毛症の苦しさを増幅させる要因です。

抜毛前後の感情サイクルの例

| タイミング | 主な感情・感覚 |

|---|---|

| 抜毛直前 | 強い衝動、緊張、そわそわ感、かゆみ |

| 抜毛直後 | 解放感、満足感、すっきり感(一時的) |

| その後 | 後悔、自己嫌悪、罪悪感、不安、悲しみ |

日常生活(仕事中・勉強中・就寝前)の症状

抜毛行為は、特定の状況下で起こりやすい傾向があります。日常生活の中に潜むこれらの「危険信号」に気づくことが、早期発見と対策の第一歩となります。

特に男性の場合、仕事や学業におけるストレスが引き金になることもあります。

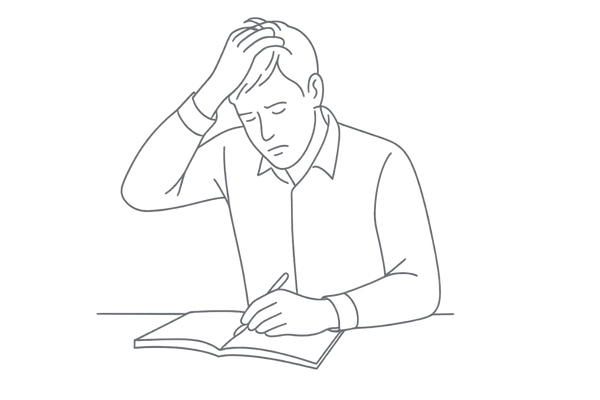

仕事や勉強など集中している時の無意識の抜毛

デスクワーク中や会議中、あるいは勉強に集中している時など、何かに没頭している最中に無意識に髪を触り、抜いてしまうことがあります。

このような状況では、本人は抜毛行為に気づいていないことが多く、床に落ちた毛の量や、ふとした時に鏡を見て脱毛斑に気づくことで発覚する場合があります。

集中とストレスが組み合わさると、無意識の抜毛行為がエスカレートすることもあります。

リラックス時や就寝前の抜毛行為

意外に思われるかもしれませんが、ソファでくつろいでテレビを見ている時や、ベッドに入って眠りにつくまでの間など、リラックスしている状態でも抜毛行為は起こりえます。

これは、手持ち無沙汰感や、日中のストレスから解放された反動として現れることがあると考えられます。特に就寝前は、一人になり静かな環境であるため、無意識の行為が起こりやすい時間帯です。

朝起きた時に枕に多くの抜け毛が付着していることで気づくこともあります。

日常生活での抜毛が起こりやすい場面

| 場面 | 心理状態・行動 | 抜毛タイプ |

|---|---|---|

| デスクワーク・勉強中 | 集中、軽いストレス、手持ち無沙汰 | 自動的抜毛 |

| 会議・プレゼン前 | 緊張、不安 | 自動的・集中的抜毛 |

| 就寝前・リラックス時 | 手持ち無沙汰、考え事 | 自動的抜毛 |

ストレスや不安を感じた時の衝動的な抜毛

仕事でのプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、強いストレスを感じた時に、それを紛らわせるかのように衝動的に髪を抜いてしまうことがあります。

この場合の抜毛は、一時的に気分を落ち着かせたり、不快な感情から注意をそらしたりする目的で行われることが多いです。しかし、根本的なストレスの原因が解決されない限り、抜毛行為は繰り返されやすく、薄毛の悩みをさらに深めることになります。

ストレスが大きな原因となることは、多くの精神疾患に共通する点です。

今すぐ確認!10項目のセルフチェックリスト

ご自身が抜毛症の傾向があるかどうか、以下の10項目でセルフチェックしてみましょう。当てはまる項目が多いほど、抜毛症の可能性について一度考えてみる必要があるかもしれません。

これは診断ではありませんが、自身の状態を客観的に把握するための一つの目安としてください。

抜毛症セルフチェックリスト

- 気づくと髪の毛や眉毛、まつ毛などを抜いていることがある。

- 特定の場所の毛が薄くなったり、まだらに抜けたりしている。

- 毛を抜く前に、そわそわしたり、強い衝動を感じたりする。

- 毛を抜くと、一時的にスッキリしたり、満足したりする。

- 毛を抜いた後に、後悔したり、自分を責めたりすることがある。

- やめたいと思っているのに、毛を抜く行為をやめられない。

- ストレスを感じると、無意識に毛を抜いてしまうことがある。

- 抜いた毛の毛根や形を確かめたり、時には食べてしまったりする(食毛症の疑い)。

- 薄毛や脱毛斑を隠すために、髪型を工夫したり、帽子をかぶったりすることが多い。

- 毛を抜く行為やそれによる見た目の変化について、強い苦痛や悩みを抱えている。

これらの項目は、抜毛症の診断基準や一般的な症状に基づいています。もし複数の項目に当てはまり、日常生活に支障を感じている場合は、専門医への相談を検討することをお勧めします。

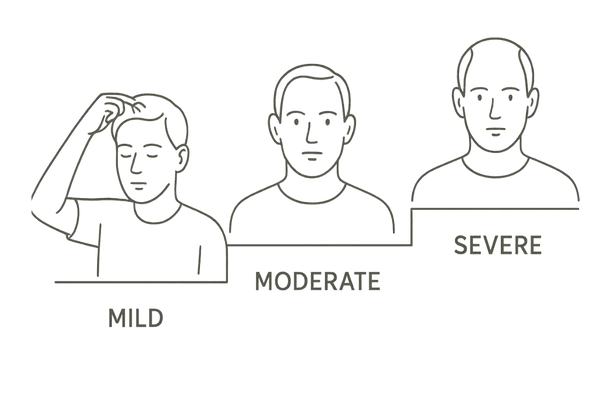

抜毛症の重症度を判定する3段階評価法

セルフチェックで抜毛症の傾向が見られた場合、その重症度を大まかに把握することも大切です。以下の3段階評価はあくまで目安であり、正確な診断は医師が行います。

しかし、自身の状態を客観視し、専門医に相談する際の参考情報として役立てることができます。

軽度:時折見られる抜毛、生活への支障は少ない

特定の状況(例:強いストレス時、考え事をしている時)に限って、時折、無意識に少量の毛を抜いてしまう程度。脱毛斑はほとんど目立たず、本人もそれほど気にしていないか、少し気になる程度。日常生活や社会生活への支障はほとんどありません。

この段階であれば、ストレス管理や意識的な行動修正で改善する可能性もあります。

中等度:抜毛行為が習慣化、見た目にも影響

抜毛行為がほぼ毎日見られ、ある程度習慣化している状態。特定の部位に明らかな脱毛斑ができており、本人もそれを気にしている。薄毛を隠すための工夫を日常的に行っている。

抜毛衝動を感じることが多く、行為後に後悔や自己嫌悪を抱くこともあるが、何とか日常生活は送れている。この段階では、皮膚科や専門医への相談を考え始める時期かもしれません。

重度:抜毛行為のコントロールが困難、強い苦痛

抜毛行為が頻繁かつコントロール困難で、広範囲な脱毛斑や重度の薄毛が見られる。抜毛衝動が非常に強く、日常生活の多くの時間を抜毛行為やそれに関する思考に費やしてしまう。

強い苦痛、抑うつ気分、社会生活への大きな支障(例:外出を避ける、人と会うのが怖い)を伴う。食毛症が見られる場合もこの段階に含まれることがあります。

この段階では、速やかに精神科や心療内科などの専門医による診断と治療が必要です。

重症度の目安

| 段階 | 抜毛の頻度・量 | 見た目の影響 | 精神的苦痛・生活への支障 |

|---|---|---|---|

| 軽度 | 時折、少量 | ほとんど目立たない | 軽微、またはなし |

| 中等度 | ほぼ毎日、一定量 | 明らかな脱毛斑、隠す工夫 | あり、日常生活は維持 |

| 重度 | 頻繁、コントロール困難 | 広範囲、重度の薄毛 | 強い、社会生活に大きな支障 |

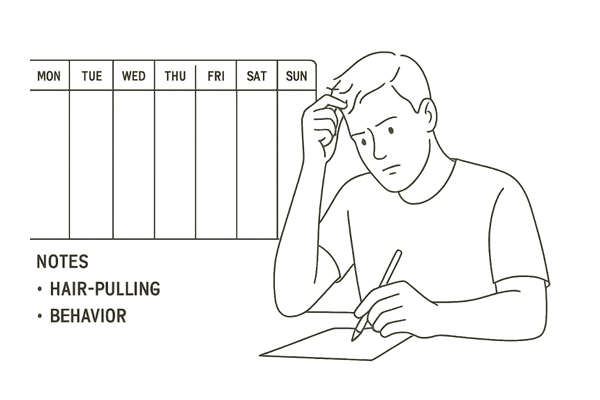

1週間の行動記録でわかる自分の抜毛パターン

自分の抜毛行為がいつ、どのような状況で、どんな気持ちの時に起こりやすいのかを客観的に把握するために、1週間程度の行動記録をつけてみることをお勧めします。

これにより、無意識の行動や衝動の引き金となる要因が見えてくることがあります。これは、専門医に相談する際の貴重な情報にもなります。

記録する項目と方法

専用のノートやスマートフォンのメモ機能などを使い、以下の項目を記録してみましょう。完璧でなくても構いませんので、気づいた時に記録する習慣をつけることが大切です。

行動記録の項目例

- 日時:抜毛行為に気づいた、または行った日時

- 場所:どこで抜いていたか(例:自室の机、リビングのソファ、会社のデスク)

- 状況:何をしていた時か(例:PC作業中、テレビ視聴中、考え事、就寝前)

- 抜いた部位と量:どの部位の毛を、およそどのくらい抜いたか(例:頭頂部を数本、眉毛を1本)

- 抜く前の感情・感覚:どんな気持ちだったか、どんな衝動があったか(例:イライラ、不安、無意識、かゆみ)

- 抜いた後の感情:どんな気持ちになったか(例:スッキリした、後悔した、何も感じなかった)

記録から見えてくる傾向と対策へのヒント

記録を続けると、特定の時間帯、場所、状況、感情と抜毛行為が関連していることが見えてくるかもしれません。

例えば、「平日の夜、仕事のストレスを感じながらPC作業をしている時に無意識に頭頂部を抜いている」といったパターンが明らかになることがあります。

このようなパターンを把握することで、その状況を避ける工夫をしたり、抜毛しそうになった時の代替行動(例:ストレスボールを握る、深呼吸をする)を準備したりするなど、具体的な対策を立てるヒントが得られます。

また、ストレスが原因である可能性が高いと分かれば、ストレスマネジメントの重要性にも気づくでしょう。

行動記録の分析例

| 記録内容の傾向 | 考えられる要因 | 対策のヒント |

|---|---|---|

| 特定の時間帯に集中(例:夜) | 疲労、ストレスの蓄積、一人の時間 | リラックス法の実践、代替行動の準備 |

| 特定の感情と連動(例:イライラ時) | 感情の処理方法としての抜毛 | ストレスコーピング、感情表現の練習 |

| 特定の作業中に無意識に発生 | 習慣化、手持ち無沙汰 | 物理的に触れない工夫、意識化の訓練 |

専門医受診の目安 – このサインが出たら相談のタイミング

抜毛症は、意志の弱さや単なる癖ではなく、治療によって改善が期待できる精神疾患の一つです。しかし、どのタイミングで専門医に相談すべきか悩む方も多いでしょう。

以下に、受診を検討する目安となるサインを挙げます。

抜毛行為をやめたいのにやめられない時

自分で「この行為はやめたい」と強く思っているにもかかわらず、どうしてもやめられない、コントロールできないと感じる場合は、専門家の助けが必要です。

抜毛衝動が自分の意志ではどうにもならないほど強い場合、それは抜毛症が進行しているサインかもしれません。一人で抱え込まず、相談することを考えてみましょう。

日常生活や社会生活に支障が出ている時

抜毛行為やそれによる薄毛、脱毛斑が原因で、仕事や学業に集中できない、人と会うのが億劫になる、外出を避けるようになるなど、日常生活や社会生活に具体的な支障が出ている場合は、受診のタイミングです。

精神的な苦痛が大きく、生活の質(QOL)が低下している状態は、治療によって改善すべきです。特に男性の場合、仕事への影響は深刻な問題となりえます。

頭皮の炎症や食毛症など身体的な問題がある時

抜毛による頭皮の赤み、かゆみ、痛み、毛嚢炎などが続いている場合や、自分で処置しても改善しない場合は、皮膚科への相談が必要です。

また、抜いた毛を食べてしまう「食毛症」の症状がある場合は、消化器系の問題を引き起こすリスクがあるため、内科や精神科の受診が推奨されます。

これらの身体的な問題は、抜毛症の治療と並行して対処する必要があります。

受診を検討する主なサイン

| サインのカテゴリ | 具体的な状態 |

|---|---|

| コントロールの困難 | やめたいのにやめられない、衝動が強い |

| 生活への支障 | 仕事・学業への影響、対人関係の回避、抑うつ |

| 身体的問題 | 持続する頭皮トラブル、食毛症の疑い |

これらのサインが見られたら、まずはかかりつけの医師や皮膚科医に相談するか、精神科、心療内科の受診を検討してください。専門医はあなたの状態を正確に評価し、適切なアドバイスや治療法を提案してくれます。

抜毛症は、子供や女性に多いというイメージがあるかもしれませんが、成人男性にも起こりうる疾患であり、決して珍しいことではありません。

よくある質問

抜毛症の症状やセルフチェックに関して、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

この記事では抜毛症の症状とセルフチェックに焦点を当てましたが、なぜ抜毛症が起こるのか、どのような検査で診断されるのかについて、さらに詳しく知りたい方もいらっしゃるでしょう。

抜毛症の背景には様々な要因が関わっており、適切な診断のためには専門的なアプローチが必要です。

以下の記事では、抜毛症の考えられる原因や、医療機関で行われる検査方法について詳しく解説しています。

Reference

PENZEL, Fred. The hair-pulling problem: A complete guide to trichotillomania. Oxford University Press, 2003.

JENKINS, Dan. Exploring coping strategies used by individuals exhibiting symptoms of trichotillomania: A qualitative study. 2024.

PEPER, Erik, et al. Transforming chained behaviors: Case studies of overcoming smoking, eczema, and hair pulling (trichotillomania). Biofeedback, 2014, 42.4: 154-160.

MASON, Julia. Exploring the discourses of compulsive hair-pulling: A body-mapping study. 2018.

MANSUETO, Charles S.; VAVRICHEK, Sherrie Mansfield; GOLOMB, Ruth Goldfinger. Overcoming body-focused repetitive behaviors: A comprehensive behavioral treatment for hair pulling and skin picking. New Harbinger Publications, 2020.

DUKE, Danny C., et al. Trichotillomania: a current review. Clinical psychology review, 2010, 30.2: 181-193.

FRANÇA, Katlein, et al. Trichotillomania (hair pulling disorder): clinical characteristics, psychosocial aspects, treatment approaches, and ethical considerations. Dermatologic therapy, 2019, 32.4: e12622.

FRIEDMAN, Ramona. Starting at the beginning with pediatric Trichotillomania: Systematic evaluation of core phenomenology and co-occurring conditions with a community sample. 2010. PhD Thesis. Rosalind Franklin University of Medicine and Science.

PRAVATO, Alyssa. Exploring the Efficacy of Art Therapy as a Therapeutic Approach for Clients With Trichotillomania. 2024. Master’s Thesis. Pratt Institute.

抜毛症(トリコチロマニア)の関連記事