クリニックには、高校生という若さで髪の悩みを抱える方も相談にいらっしゃいます。多感な時期に髪が薄くなると、非常に大きなストレスに感じるでしょう。

高校生女子の薄毛には特有の原因があり、適切な対策を早期に始めると改善が期待できます。

この記事では、若年性薄毛の原因を詳しく解説し、今日から実践できる具体的な対策法を紹介します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

高校生の薄毛は珍しくない?若年性脱毛症の実態

薄毛は大人だけの悩みだと思っている方も多いようです。実は今、髪のことで悩む高校生が増えています。

まずは、若年性脱毛症とは何か、その実態について正しく理解するところから始めましょう。

若年性脱毛症とは

若年性脱毛症とは、一般的に10代から30代前半の若い世代に見られる薄毛や抜け毛の症状を指す言葉です。

以前は薄毛の悩みというと中高年男性のイメージが強かったのですが、近年では女性、特に高校生を含む若い女性からの相談が増加しています。

この症状は男性型脱毛症(AGA)とは異なり、生活習慣やストレス、栄養状態など、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生するのが特徴です。

そのため、原因を正しく特定し、一人ひとりに合った対策を講じることが重要です。

女子高生に薄毛が増えている背景

現代の女子高生が薄毛の悩みを抱えやすくなっている背景には、いくつかの社会的な要因が考えられます。

過度なダイエット志向、SNSの普及による他者との比較からくるストレス、夜更かしなどの不規則な生活、そして間違ったヘアケア情報などが挙げられます。

これらの要因は、髪の成長に必要なホルモンバランスや栄養状態、頭皮環境を乱し、結果として髪の毛が薄いと感じる状態につながります。

「気のせい」と放置するリスク

「まだ高校生だし、そのうち治るだろう」と軽く考え、薄毛のサインを放置するのはおすすめできません。

初期段階で対処すれば改善しやすい問題も、時間が経つにつれて進行し、対策が難しくなるケースがあります。

また、薄毛が進行すると自信を失い、学校生活や友人関係にも影響を及ぼす可能性があります。髪からのサインを見逃さず、早めに行動を起こす勇気が大切です。

放置した場合に考えられること

| 項目 | 内容 | 考えられる影響 |

|---|---|---|

| 症状の進行 | 抜け毛の増加、髪の細毛化が続く | 改善に時間がかかるようになる |

| 精神的負担 | 自己肯定感の低下、他人の目が気になる | 学業や対人関係への悪影響 |

| 誤った自己判断 | 市販品を使い症状を悪化させる | 頭皮トラブルの併発 |

いつから対策を始めるべきか

「抜け毛が以前より増えた」「髪の分け目が目立つようになった」「髪にハリやコシがなくなった」と感じたら、それが対策を始めるサインです。

薄毛の対策は、早ければ早いほど効果を実感しやすいです。まずは生活習慣の見直しやヘアケアの改善から始めてみましょう。

それでも改善が見られないときや、不安が強い場合は、専門クリニックへの相談を検討してください。

女子高生特有の薄毛の原因

なぜ高校生で髪が薄くなってしまうのでしょうか。そこには、大人とは少し違う、女子高生特有の生活に潜む原因が隠されています。

毎日の中に、髪に負担をかけている習慣がないかチェックしてみましょう。

過度なダイエットによる栄養不足

美しいスタイルを求めるあまり食事を極端に制限するダイエットは、髪にとって大きなダメージとなります。

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。タンパク質はもちろん、その合成を助ける亜鉛やビタミン類が不足すると、健康な髪を作れなくなります。

結果として、髪が細くなったり、抜けやすくなったりするのです。

栄養はまず生命維持に必要な臓器に優先的に使われるため、髪や爪はその影響が最後にあらわれやすい部分です。

髪の成長に必要な三大栄養素

| 栄養素 | 髪における役割 | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分「ケラチン」の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、毛母細胞の分裂を促す | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ、ナッツ類 |

| ビタミン類 | 頭皮の血行促進や環境を整える(特にB群、C、E) | 緑黄色野菜、果物、豚肉、レバー |

ストレスとホルモンバランスの乱れ

勉強や部活動、友人関係や進路の悩みなど、高校生活は多くのストレスに満ちています。過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させます。

頭皮への血流が悪くなると髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなり、抜け毛や薄毛の原因となります。

また、ストレスは女性ホルモンのバランスにも影響を与え、髪の成長期を短くしてしまうときもあります。

誤ったヘアケアと頭皮への負担

洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったり、逆に洗い方が不十分で皮脂や汚れが毛穴に詰まったりすると、頭皮環境が悪化してしまいます。

また、爪を立ててゴシゴシ洗う、高温のドライヤーを頭皮に近づけすぎる、といった行為も頭皮を傷つける原因です。

良いと思って行っているヘアケアが、髪の負担になっているケースは少なくありません。

SNSで髪のケアがたくさん紹介されていますが、専門的な視点でみると実は逆効果であるものも見受けられ、それが高校生の薄毛につながっているケースもあります。

睡眠不足が髪に与える影響

髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。眠り始めてから最初の3時間、いわゆる「ゴールデンタイム」に最も多く分泌されると言われています。

試験勉強やスマートフォンの見すぎで夜更かしが続くと、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長サイクルが乱れてしまいます。

健康な髪を育むためには、質の良い睡眠を十分にとる工夫が必要です。

牽引性脱毛症の可能性もある

いつもしているその髪型が、もしかしたら薄毛の原因になっているかもしれません。特に毎日同じスタイルを続けている人は要注意です。

「牽引性脱毛症」という、髪型が引き起こす脱毛症について詳しく解説します。

牽引性脱毛症とは何か

牽引性(けんいんせい)脱毛症とは、髪が長時間にわたって強く引っ張られて毛根に負担がかかり、髪が抜けたり生えにくくなったりする脱毛症のことです。

特に、毎日同じ髪型で強く結んでいる女子高生に多く見られます。

この脱毛症は他の原因と異なり、物理的なダメージが直接的な引き金となる点が特徴です。

最初は気づきにくいですが、徐々に生え際や分け目の地肌が目立つようになります。

ポニーテールやお団子ヘアが引き起こすリスク

毎日きつく結ぶポニーテールやお団子ヘア、きつい編み込みなどは、特定の部位の髪を常に引っ張り続けることになります。この状態が続くと毛根が弱り、髪が抜けてしまうのです。

部活動などで毎日同じ髪型にする必要がある場合や、おしゃれのために髪をきつく結ぶ習慣がある場合は特に注意が必要です。

ヘアゴムやヘアピンを外したときに、頭皮に痛みや違和感がある場合は、牽引性脱毛症のサインかもしれません。

頭皮に負担の少ないヘアアレンジの工夫

| アレンジ方法 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 結ぶ位置を毎日変える | 同じ場所への負担集中を防ぐ | 高さを変えるだけでも効果あり |

| シュシュなどを使う | 髪との接地面が広いゴムを選ぶ | 細いゴムは避ける |

| ゆるめに結ぶ | 頭皮が引っ張られない程度に調整する | 時々結び直して負担を分散 |

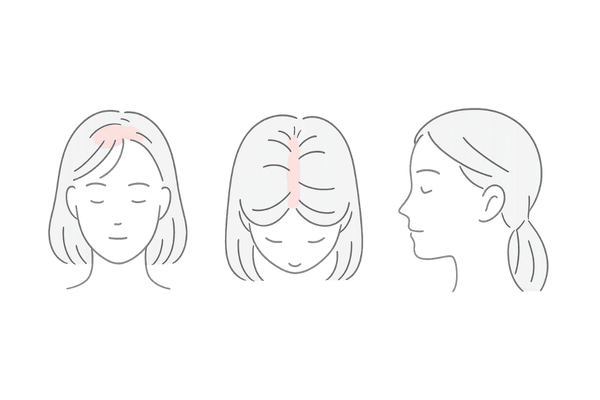

前髪や分け目の薄毛サイン

牽引性脱毛症は、髪を引っ張っている部分に症状があらわれます。例えば、いつも同じ分け目にしていると、その分け目部分の髪が薄くなりやすいです。

また、前髪を常にタイトなピンで留めていると、生え際が後退したように見えるときもあります。

鏡を見たときに「なんだか分け目が広がった気がする」「生え際の産毛が減ったかも」と感じたら、髪型が原因の可能性を疑ってみましょう。

髪型を変えるだけで改善することも

牽引性脱毛症の大きな特徴は、原因である「髪を引っ張る行為」をやめれば、症状が改善する可能性が高いことです。

もし心当たりがあるなら、まずは髪型を変えることから始めてみてください。髪を下ろす日を作ったり、結ぶ強さをゆるめたり、分け目を変えたりするだけでも毛根への負担が大きく軽減されます。

早期に対処すれば、また健康な髪が生えてくることが期待できます。

生活習慣から見直す薄毛対策

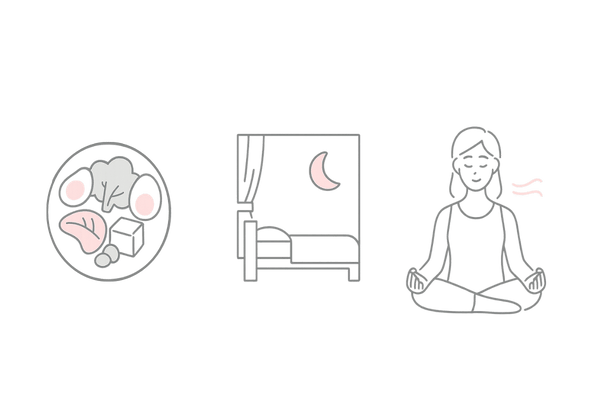

健康な髪は健康な生活から生まれます。特別な薬や高価なケア用品に頼る前に、まずは毎日の生活習慣を見直すのが薄毛改善への一番の近道です。

髪を育てる食事の基本

健康な髪は、バランスの取れた食事から作られます。

特定のものだけを食べるのではなく、主食・主菜・副菜をそろえ、さまざまな食材から栄養を摂るように心がけましょう。

なかでも髪の材料となるタンパク質、頭皮の健康を保つビタミン、ミネラルを意識して摂取すると良いです。無理な食事制限は避け、一日三食、規則正しく食べる習慣をつけましょう。

髪に良いとされる食材

| 食材カテゴリ | 具体的な食材 | 期待できる主な栄養素 |

|---|---|---|

| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳 | タンパク質、イソフラボン |

| 緑黄色野菜 | ほうれん草、ブロッコリー、にんじん | ビタミンA、ビタミンC |

| ナッツ類 | アーモンド、くるみ | ビタミンE、亜鉛 |

質の良い睡眠をとるための工夫

髪の成長には、質の高い睡眠が重要です。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけ、体内リズムを整えましょう。

寝る直前までスマートフォンやパソコンの画面を見ていると、脳が興奮して寝つきが悪くなります。

就寝1時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、リラックスできる時間を作るのがおすすめです。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

- カフェインの摂取を控える(特に午後以降)

- 寝室の照明を暗くし、静かな環境を整える

- 軽いストレッチで心身をほぐす

ストレスと上手に付き合う方法

高校生活でストレスをゼロにするのは難しいかもしれません。ただ、ストレスを溜め込まず、自分なりの方法で上手に発散する工夫が大切です。

運動や趣味に打ち込む時間を作ったり、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらったりするだけでも、心が軽くなるでしょう。

適度な運動が頭皮の血行を促進する

ウォーキングやジョギング、ヨガなどの適度な運動は、全身の血行を良くする効果があります。もちろん、頭皮の血行も例外ではありません。

血流が改善すれば、髪の毛根(毛母細胞)に栄養や酸素がしっかりと供給され、健康な髪の成長をサポートします。

また、運動はストレス解消にもつながるため、心身両面から薄毛対策に良い影響を与えます。

正しいヘアケアで頭皮環境を整える

毎日何気なく行っているシャンプーやドライヤーのやり方が、知らず知らずのうちに頭皮を傷つけ、薄毛を進行させている可能性があります。

髪と頭皮をいたわる正しいヘアケアの方法を身につけ、健やかな頭皮環境を取り戻しましょう。

シャンプー選びのポイント

毎日使うシャンプーは、頭皮環境を左右する重要なアイテムです。自分の頭皮タイプに合ったものを選びましょう。

乾燥しがちな人は保湿成分の多いアミノ酸系シャンプー、皮脂が多いと感じる人は適度な洗浄力のあるものを選ぶのが基本です。

強い洗浄成分や、刺激の強い添加物が含まれているものは、頭皮の乾燥や炎症を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

主なシャンプーの洗浄成分と特徴

| 洗浄成分の種類 | 特徴 | どんな人におすすめか |

|---|---|---|

| アミノ酸系 | マイルドな洗浄力で、保湿力が高い | 乾燥肌、敏感肌、ダメージヘアの人 |

| 高級アルコール系 | 洗浄力が高く、泡立ちが良い | 皮脂が多い、スタイリング剤をよく使う人 |

| 石けん系 | さっぱりした洗い上がりで、洗浄力が強い | 健康な頭皮で、強い皮脂が気になる人 |

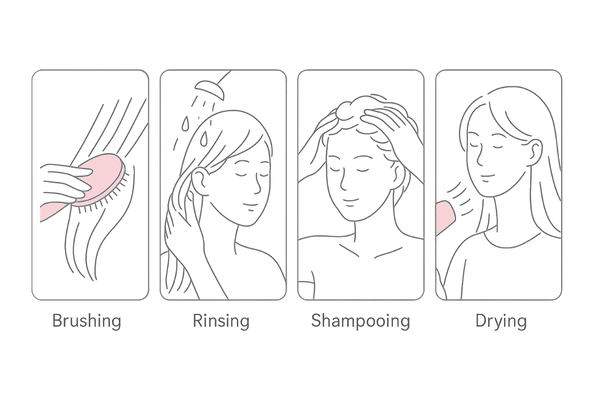

正しい髪の洗い方と乾かし方

正しいシャンプー方法を実践するだけで、頭皮環境は大きく改善します。

まず、洗う前にはブラッシングで髪の絡まりをほどき、汚れを浮かせます。シャンプーは直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから使いましょう。

洗うときは指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗います。すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけてしっかりと洗い流してください。

洗髪後はタオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで根元からしっかりと乾かします。自然乾燥は雑菌が繁殖しやすいため避けましょう。

正しいシャンプーの基本手順

| 手順 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. ブラッシング | 髪の絡まりをほどき、汚れを浮かせる | 毛先から優しくとかす |

| 2. 予洗い | お湯だけで大半の汚れを落とす | 1〜2分かけて頭皮までしっかり濡らす |

| 3. シャンプー | 頭皮の皮脂や汚れを洗う | 指の腹でマッサージするように洗う |

| 4. すすぎ | シャンプー剤を完全に洗い流す | シャワーヘッドを地肌に近づけて流す |

| 5. ドライ | 雑菌の繁殖を防ぎ、キューティクルを整える | 頭皮から20cm以上離して根元から乾かす |

頭皮マッサージのやり方と注意点

頭皮マッサージは硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに効果的です。シャンプー中や、リラックスタイムに取り入れてみましょう。

両手の指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。気持ちいいと感じるくらいの力加減で行うのがポイントです。

ただし、爪を立てたり、強くこすりすぎたりすると、かえって頭皮を傷つけてしまうので注意してください。

ヘアアイロンやカラーリングとの付き合い方

おしゃれを楽しみたい高校生にとって、ヘアアイロンやカラーリングは欠かせないかもしれません。しかし、これらは髪と頭皮にダメージを与える原因にもなります。

使用頻度を減らしたり、熱から髪を守るトリートメントを使ったりする工夫が必要です。

カラーリングやパーマをする際はできるだけ期間を空け、頭皮の状態が良い時に行いましょう。頭皮にかゆみや赤みがある場合は、症状が治まるまで施術を控えるべきです。

勘違いしやすい薄毛の俗説と真実

「ワカメを食べると髪が増える」「帽子をかぶるとはげる」など、薄毛に関する様々なうわさを耳にするときがあるでしょう。しかし、その中には科学的根拠のないものも少なくありません。

誤った情報に惑わされず、正しい知識で対策を進めましょう。

海藻を食べると髪は増える?

「ワカメや昆布は髪に良い」とよく言われます。確かに海藻類に含まれるミネラルやヨウ素は、健康な髪の維持に役立つ栄養素です。

しかし、海藻だけを大量に食べたからといって、髪がフサフサになるわけではありません。

大切なのは、特定の食品に頼るのではなく、様々な食品からの栄養バランスの良い摂取です。

帽子をかぶるとはげる?

「帽子をかぶると頭が蒸れてはげる」という説がありますが、これも誤解です。むしろ帽子は、髪や頭皮を紫外線から守るための有効なアイテムです。

紫外線は頭皮を乾燥させ、髪にダメージを与えるため、屋外での活動時には帽子をかぶることを推奨します。

ただし、長時間かぶりっぱなしで蒸れた状態が続くと雑菌が繁殖しやすくなるため、適度に脱いで通気し、帽子自体も清潔に保ちましょう。

髪は洗いすぎない方がいい?

「髪を洗いすぎると必要な皮脂まで落ちてしまう」という考えから、シャンプーを数日に一回にする人がいますが、これもケースバイケースです。

特に成長期で皮脂分泌が活発な高校生の場合、汗や皮脂、スタイリング剤などの汚れを毎日リセットする必要があります。

汚れを放置すると毛穴が詰まり、炎症やかゆみ、抜け毛の原因になります。自分の頭皮に合ったシャンプーを使い、毎日優しく洗うのが基本です。

薄毛に関する俗説と科学的な見解

| 俗説 | 真実・見解 | 推奨される対策 |

|---|---|---|

| ワカメや昆布を食べると髪が増える | ミネラルは髪に良いが、それだけで発毛はしない | バランスの取れた食事を心がける |

| 帽子をかぶると蒸れてはげる | 蒸れ自体が直接原因ではない。むしろ紫外線対策に有効 | 清潔に保ち、サイズの合う帽子を選ぶ |

| シャンプーは毎日しない方がいい | 皮脂や汚れを放置する方が問題。基本は毎日洗う | 自分の頭皮タイプに合ったシャンプーで優しく洗う |

保護者の方へ|お子様の悩みに寄り添うために

もしお子様が髪の悩みを抱えていたら、保護者としてどのように向き合えばよいのでしょうか。

多感な時期のお子様の心に寄り添い、適切にサポートするためのポイントをお伝えします。一人で抱え込まず、親子で一緒に問題と向き合いましょう。

デリケートな問題への接し方

お子様から髪の悩みを打ち明けられたとき、あるいはその変化に気づいたとき、保護者の方は冷静に対応することが大切です。本人は深く傷つき、悩んでいる可能性があります。

「気にしすぎ」「まだ若いから大丈夫」といった言葉で片付けず、まずは真剣に悩みを受け止め、共感する姿勢を示してください。

本人の気持ちに寄り添うことが、解決への第一歩です。

親としてできるサポートとは

具体的なサポートとして、まずは生活習慣や食生活を一緒に見直すことから始められます。

栄養バランスの取れた食事を用意したり、早寝早起きを促したりするなど、家庭でできる対策はたくさんあります。

また、正しいヘアケア方法を一緒に学んだり、ストレスの原因について話を聞いたりすると、お子様の安心につながります。

無理に問い詰めるのではなく、いつでも相談できる味方であることを伝えましょう。

専門クリニックへの相談をためらわないで

セルフケアだけでは改善が見られない場合や、症状が進行しているように感じる場合は、専門クリニックへの相談を検討しましょう。

皮膚科や女性の薄毛治療を専門とするクリニックでは、専門的な視点から原因を診断し、適切なアドバイスや治療法を提案してくれます。

保護者の方が一緒に受診すると、お子様も安心して相談できます。早期の受診が早期解決につながります。

よくある質問(Q&A)

さいごに、高校生の薄毛に関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 市販の育毛剤を使ってもいいですか?

-

高校生が自己判断で育毛剤を使用するのは、あまりおすすめできません。女性用の育毛剤でも、配合されている成分が頭皮に合わず、かぶれなどのトラブルを引き起こす可能性があります。

また、男性向けの製品は、女性には刺激が強すぎる場合があります。

まずは生活習慣やヘアケアの見直しを優先し、それでも改善しない場合は専門医に相談してから、自分の症状に合ったケア用品を選ぶのが安全です。

- 親が薄毛だと遺伝しますか?

-

薄毛に遺伝が関係するのは事実ですが、すべての薄毛が遺伝によるものではありません。特に女性の薄毛(FAGA/FPHL)は、男性のAGAほど遺伝の影響が強くないと考えられています。

高校生の薄毛は、遺伝よりも生活習慣やストレス、ホルモンバランスの乱れなどが原因であるケースがほとんどです。

「遺伝だから仕方ない」と諦める前に、まずは改善できる生活習慣などを見直しましょう。

- どのくらいで効果が出ますか?

-

髪には「ヘアサイクル」という生まれ変わりの周期があり、すぐに効果が出るわけではありません。

生活習慣の改善や正しいヘアケアを始めてから、効果を実感するまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかると考えてください。

焦らず、根気強く続けることが何よりも重要です。すぐに結果が出ないからといって諦めずに、日々のケアを習慣にしていきましょう。

- クリニックではどんな検査をしますか?

-

薄毛治療専門のクリニックでは、まず詳しい問診を行い、生活習慣や髪の悩みについてヒアリングします。

その後、マイクロスコープを使って頭皮の状態を拡大して観察したり、毛髪の密度や太さを測定したりします。場合によっては、ホルモンバランスなどを調べるために血液検査をいます。

これらの検査を通して原因を総合的に判断し、一人ひとりに合った治療方針を決定します。

参考文献

PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.

HAWRYLUK, Elena Balestreire; ENGLISH III, Joseph C. Female adolescent hair disorders. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 2009, 22.4: 271-281.

XU, Liwen; LIU, Kevin X.; SENNA, Maryanne M. A practical approach to the diagnosis and management of hair loss in children and adolescents. Frontiers in medicine, 2017, 4: 112.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.

HUNT, Nigel; MCHALE, Sue. The psychological impact of alopecia. Bmj, 2005, 331.7522: 951-953.

PAUS, Ralf; COTSARELIS, George. The biology of hair follicles. New England journal of medicine, 1999, 341.7: 491-497.

OHN, Jungyoon, et al. Early onset female pattern hair loss: A case–control study for analyzing clinical features and genetic variants. Journal of dermatological science, 2022, 106.1: 21-28.