「髪のボリュームが減った気がする」「分け目が以前より目立つようになった」と感じる方もいるのではないでしょうか。

それは、女性特有の薄毛である「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。

びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく頭部全体の髪が均等に薄くなる症状で、多くの女性が悩んでいます。

この症状は、男性の薄毛とは原因や進行の仕方が異なり、女性に合わせた理解と対策が必要です。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

びまん性脱毛症とは?女性特有の薄毛の悩み

びまん性脱毛症は、女性の薄毛(FAGA:Female Androgenetic Alopecia)の代表的な症状の一つです。

特定の箇所が完全に脱毛するのではなく、髪の毛一本一本が細くなったり全体の密度が低下したりするため、頭皮が透けて見えるようになります。

多くの女性が経験する可能性のある、非常に一般的な脱毛症です。

全体的に髪が薄くなる症状

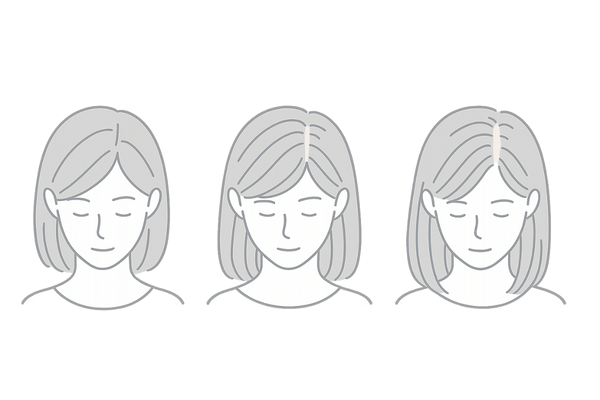

びまん性脱毛症の最大の特徴は、頭部全体の髪が均一に薄くなる点にあります。

髪の生え際が後退したり、頭頂部だけがO字型に抜けたりする男性の薄毛とは異なり、どこか一部分だけが極端に抜けるわけではありません。

そのため、初期段階では自分自身でも変化に気づきにくいケースがあります。

「ヘアスタイルが決まらなくなった」「髪にハリやコシがなくなった」といった些細な変化が、実は最初のサインであるケースも少なくありません。

進行すると分け目が広がり、地肌が目立つようになります。

男性型脱毛症(AGA)との違い

男性型脱毛症(AGA)と女性のびまん性脱毛症は薄毛という点では共通していますが、その様相は大きく異なります。

AGAは男性ホルモンの影響で前頭部や頭頂部の髪が選択的に抜けるのに対し、びまん性脱毛症は女性ホルモンの減少などが関与し、広範囲にわたって髪が薄くなります。

この違いへの理解は、治療法を選択する上で非常に重要です。

AGAとびまん性脱毛症の主な相違点

| 項目 | びまん性脱毛症(女性) | 男性型脱毛症(AGA) |

|---|---|---|

| 主な症状 | 頭部全体の髪が薄くなる | 生え際の後退、頭頂部の薄毛 |

| 主な原因 | ホルモンバランスの乱れ、加齢、ストレス | 男性ホルモン、遺伝 |

| 進行パターン | ゆっくりと広範囲に進行 | 特定の部位から進行 |

なぜ女性に多いのか

女性の体は、一生を通じてホルモンバランスが大きく変動します。特に、妊娠・出産や更年期など、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が大きく変化する時期は、髪の健康にも影響を及ぼします。

エストロゲンには、髪の成長を促進して成長期を維持する働きがあります。このホルモンが減少すると髪の成長サイクルが乱れ、抜け毛が増加し、びまん性脱毛症を引き起こしやすくなるのです。

このため、ホルモンバランスの変動を経験する女性に、この症状が多く見られます。

早期発見の重要性

びまん性脱毛症はゆっくりと進行するため、気づいた時には症状がかなり進んでいるケースもあります。

しかし、どのような脱毛症でも、早期に対策を始めるほど改善の可能性が高まります。髪の変化に気づいたら、「年のせいだから」と諦めずに、まずはその原因を探ることが大切です。

早期に専門的な診断を受け、自分に合ったケアや治療を開始すると、症状の進行を食い止めて健やかな髪を取り戻すための道筋をつけられます。

びまん性脱毛症の原因

びまん性脱毛症は単一の原因で発症するわけではなく、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされます。

ホルモンバランスの変化や加齢、日々の生活習慣など、さまざまな要素が髪の健康に影響を与えます。ご自身の生活を振り返り、思い当たる原因がないか確認してみましょう。

ホルモンバランスの乱れ

女性の髪の健康と女性ホルモン「エストロゲン」は密接な関係にあります。エストロゲンは髪の成長期を長く保ち、豊かで健康な髪を育む働きを担います。

しかし、更年期や出産後、あるいは過度なストレスなどによってエストロゲンの分泌が減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まります。

その結果、髪の成長サイクルが短縮され、髪が十分に育つ前に抜け落ちてしまう「休止期脱毛」が起こりやすくなります。

これが、びまん性脱毛症の大きな引き金となります。

加齢による影響

年齢を重ねると、体内の細胞の働きが全体的に低下します。髪の毛を作り出す毛母細胞も例外ではありません。

加齢に伴い毛母細胞の分裂・増殖能力が衰えると、新しく生えてくる髪の毛が細くなったり、うねりが出たりします。

また、血行も悪化しやすくなるため、頭皮に必要な栄養が届きにくくなるのも、薄毛を助長する一因です。

これらの加齢による自然な変化が、びまん性脱毛症の背景にあると考えられます。

びまん性脱毛症の主な原因と具体例

| 原因カテゴリ | 具体的な要因 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| ホルモンバランス | 更年期、出産後、ピルの服用中止 | 髪の成長期が短縮し、抜け毛が増加 |

| 生活習慣 | 睡眠不足、食生活の乱れ、喫煙 | 頭皮の血行不良、栄養不足を招く |

| ストレス | 精神的・身体的ストレス、過労 | 血管収縮による血行不良、自律神経の乱れ |

ストレスと生活習慣

精神的、身体的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱す大きな要因です。

強いストレスを感じると、血管が収縮して頭皮の血行が悪化します。血行不良は、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛根に届きにくくなる状況を生み出します。

また、睡眠不足や偏った食生活、喫煙や過度な飲酒といった生活習慣の乱れも、同様に頭皮環境を悪化させ、健康な髪の育成を妨げます。

健やかな髪を保つためには、心身ともに健康な生活を送ることが重要です。

栄養不足と頭皮環境

髪は、私たちが食事から摂取する栄養素を基に作られています。なかでもタンパク質やビタミン、ミネラルは、健康な髪の毛に欠かせない三大栄養素です。

過度なダイエットや偏食によってこれらの栄養素が不足すると髪が細くなったり、パサついたり、抜けやすくなったりします。

また、シャンプーのすすぎ残しや間違ったヘアケアによる頭皮の炎症、乾燥や皮脂の過剰分泌なども、毛根にダメージを与えて抜け毛の原因となります。

健康な土壌でなければ良い作物が育たないように、健康な頭皮環境がなければ美しい髪は育ちません。

症状の進行度合いセルフチェック

びまん性脱毛症はある日突然始まるわけではなく、徐々に進行します。

ご自身の髪や頭皮の状態を客観的に把握するために、進行度合いをセルフチェックしてみましょう。

初期症状の見分け方

初期段階では、抜け毛の量が急に増えるというよりは、髪質の変化として現れるケースが多いです。

以前と比べて髪にハリやコシがなくなった、髪が細くなりボリュームダウンした、といった感覚がサインです。

また、分け目が少し目立つようになったり、スタイリングがしにくくなったりする方もいます。

この段階では、まだ薄毛という認識には至らないかもしれませんが、髪からの重要なメッセージと捉えることが大切です。

初期症状のサイン

- 髪全体のボリュームが減ったように感じる

- 髪の毛が細く、柔らかくなった

- 分け目の地肌が以前より透けて見える

- シャンプーやブラッシング時の抜け毛が気になる

中期症状の特徴

中期になると、薄毛であるとより明確に認識できるようになります。頭頂部や分け目を中心に、地肌の見える範囲が明らかに広がります。

髪の毛一本一本がさらに細くなり、全体的にペタッとした印象になります。他人から見ても「髪が薄くなった?」と気づかれるときがあるかもしれません。

この段階になると、多くの方が強い不安や悩みを抱え始めます。

進行期のサイン

進行期に入ると、頭皮全体の地肌がかなり目立つ状態になります。髪の密度が著しく低下し、残っている髪も細く弱々しくなります。

ヘアスタイルでカバーするのも難しくなり、ウィッグの使用を検討する方も増えてきます。

ここまで進行するとセルフケアだけで改善を目指すのは困難であり、専門的な治療の介入が必要となる場合がほとんどです。

進行度別セルフチェック

| チェック項目 | 初期 | 中期 |

|---|---|---|

| 髪のボリューム | 少し減った気がする | 明らかに減った |

| 分け目の状態 | 少し目立つ | 地肌がはっきり見える |

| 髪の質 | ハリ・コシが低下 | 細く、弱々しい |

専門医への相談を考えるタイミング

セルフチェックで初期段階のサインに気づいた時が、専門医への相談を検討する最初のタイミングです。

特に、抜け毛が増え続けたり、地肌の透け感が気になったりするようであれば、早めに専門クリニックのカウンセリングを受けるほうがおすすめです。

自己判断で誤ったケアを続けると、かえって症状を悪化させてしまう可能性もあります。

専門医は頭皮の状態を正確に診断し、原因を特定した上で、一人ひとりに合った対策を提案してくれます。

初期段階でできるセルフケア

びまん性脱毛症の初期段階であれば、日々の生活習慣を見直すと症状の進行を緩やかにしたり、改善に導いたりすることが可能です。

髪の健康は、体全体の健康と密接に結びついています。毎日の小さな積み重ねが、未来の髪を変える力になります。

食生活の見直しと栄養バランス

美しい髪を育むためには、バランスの取れた食事が基本です。

髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)はもちろん、その合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンEなどを意識的に摂取することが重要です。

インスタント食品やファストフードに偏らず、多様な食材から栄養を摂るように心がけましょう。

薄毛対策に役立つ栄養素と主な食材

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分を作る | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、玄米 |

正しいシャンプーと頭皮ケアの方法

毎日のシャンプーは頭皮を清潔に保つために重要ですが、方法を間違えると頭皮にダメージを与えてしまいます。

洗浄力の強すぎるシャンプーを避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選びましょう。

洗う際は爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎは十分に行います。

洗髪後はドライヤーで頭皮からしっかりと乾かし、雑菌の繁殖を防ぐのも大切です。

質の良い睡眠の確保

髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、入眠後の深い眠りの時間帯が重要です。

睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられるだけでなく、ストレスの増加や血行不良にもつながります。

毎日6〜8時間程度の質の良い睡眠を確保するよう努めましょう。就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのを控える工夫も、深い眠りを誘うために効果的です。

ストレス軽減のためのリラックス法

現代社会においてストレスを完全になくすのは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけることが大切です。

ストレスは頭皮の血行を悪化させ、薄毛の大きな原因となります。自分に合ったリラックス法を見つけ、意識的に心と体を休ませる時間を作りましょう。

この小さな習慣が、髪だけでなく全身の健康維持にも繋がります。

ストレス軽減のためのリラックス法

- 軽い運動(ウォーキング、ヨガ)

- 趣味に没頭する時間を作る

- アロマテラピーや半身浴

- 親しい友人や家族との会話

中期段階における対策

セルフケアだけでは抜け毛の進行が止まらない、あるいは地肌がより目立つようになってきた中期段階では、より積極的な対策を検討しましょう。

市販の育毛剤の使用や、専門的なケアを視野に入れる時期です。

育毛剤や発毛剤の選び方

ドラッグストアなどには、女性向けの育毛剤や発毛剤が数多く並んでいます。

育毛剤は頭皮環境を整え、今ある髪を健康に育てることを目的とします。一方、発毛剤には、新しい髪を生やす効果が認められた有効成分(ミノキシジルなど)が含まれています。

ご自身の目的や頭皮の状態に合わせて選ぶことが重要ですが、成分や効果を正しく理解するのは難しいものです。そのため迷ったときは、薬剤師や専門医への相談がおすすめです。

女性向け育毛・発毛剤の成分

| 成分の種類 | 代表的な成分名 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 発毛促進成分 | ミノキシジル | 毛母細胞を活性化させ、発毛を促す |

| 血行促進成分 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 | 頭皮の血流を改善し、栄養を届ける |

| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸ジカリウム | 頭皮の炎症を抑え、フケやかゆみを防ぐ |

頭皮マッサージの効果と注意点

頭皮マッサージは硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進する効果が期待できます。血流が改善されるため、髪の毛根にある毛母細胞に栄養が行き渡りやすくなります。

シャンプー時や育毛剤を塗布した後などに行うと良いでしょう。ただし、力を入れすぎたり、爪を立てて頭皮を傷つけたりしないよう注意が必要です。

指の腹を使って心地よいと感じる強さで、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。

ヘアスタイルの工夫で見た目をカバー

薄毛の悩みを抱えている間も、ヘアスタイルを工夫すると、気持ちを前向きに保てます。

分け目をいつも同じ場所にするのではなく、定期的に変えるだけでも根元が立ち上がり、ボリュームがあるように見えます。

また、トップにレイヤーを入れたり、パーマをかけてふんわりさせたりするのも効果的です。

美容師に相談し、薄毛が目立ちにくい髪型を提案してもらうのも良いでしょう。

進行期に入った場合の専門的な取り組み

セルフケアや市販薬では改善が見られず、薄毛が進行してしまった場合は、皮膚科や女性の薄毛治療を専門とするクリニックでの治療が選択肢となります。

専門医による的確な診断のもと、医学的根拠に基づいた治療を受けると症状の改善が期待できます。

専門クリニックでのカウンセリング

専門クリニックでは医師による詳細な問診と視診、マイクロスコープを使った頭皮の状態のチェックなどが行われます。

この過程を通じて薄毛の原因を特定し、一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療計画を立てます。

不安や疑問に思うことを何でも相談できる、信頼できる医師を見つけましょう。

内服薬や外用薬による治療

医療機関で処方される治療薬には、内服薬と外用薬があります。

内服薬としては、髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや、血行を促進する薬、ホルモンバランスを整える薬などが用いられます。

外用薬としては、市販のものより高濃度のミノキシジル配合薬が代表的です。

これらの薬は、医師の診断と指導のもとで正しく使用する必要があります。これによって副作用のリスクを管理しながら、効果的な治療を進められます。

クリニックでの主な治療法とその特徴

| 治療法 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 薬物治療(内服・外用) | ミノキシジル外用薬、栄養補助サプリなど | 発毛促進、抜け毛抑制、頭皮環境改善 |

| 注入治療 | 髪の成長因子などを頭皮に直接注入 | 毛母細胞の活性化、発毛促進 |

頭皮への注入治療

より積極的な治療法として、髪の成長を促す成分(成長因子など)を、注射や特殊な機器を使って頭皮に直接注入する方法があります。

薬物治療と組み合わせると、より効果を実感しやすいです。

頭皮に直接有効成分を届けるため、内服薬に抵抗がある方や、より早く効果を実感したいと考える方に選ばれます。

治療法は複数あり、それぞれに特徴があるため、医師とよく相談して決定します。

びまん性脱毛症の治療と費用の目安

専門クリニックでの治療を検討する際、多くの方が気になるのが治療期間と費用です。治療を始める前に全体像を把握しておくと、安心して治療に臨めるでしょう。

ただし、費用や期間は症状の程度や治療法によって大きく異なるため、あくまで一般的な目安として参考にしてください。

治療期間の考え方

びまん性脱毛症の治療は、すぐに結果が出るものではありません。

髪には「ヘアサイクル」という成長の周期があり、治療によって新しい健康な髪が生えてそれが目に見える長さまで成長するには、ある程度の時間が必要です。

一般的に、治療効果を実感し始めるまでに最低でも3ヶ月から6ヶ月程度かかるといわれています。

効果を定着させ、維持するためには、1年以上の継続的な治療が必要となるケースも少なくありません。焦らず、根気強く治療を続けましょう。

治療方法別の費用相場

治療費用は、選択する治療法によって大きく異なります。内服薬や外用薬による治療は比較的始めやすい価格帯ですが、注入治療などはより高額になる傾向があります。

多くのクリニックでは、複数の治療を組み合わせたプランが用意されています。

カウンセリングの際にご自身の予算や希望を伝え、納得のいく治療計画を立てましょう。

治療方法別の費用目安(月額)

| 治療法 | 費用の目安(月額) | 備考 |

|---|---|---|

| 内服薬・サプリメント | 5,000円 ~ 20,000円 | 処方される薬の種類による |

| 外用薬(高濃度ミノキシジル等) | 10,000円 ~ 20,000円 | 薬の濃度や量による |

| 注入治療 | 30,000円 ~ 100,000円以上 | 施術内容や頻度による |

保険適用の有無について

びまん性脱毛症の治療は基本的に生命に直接関わる病気とは見なされないため、美容目的の治療と判断され、公的医療保険の適用外(自由診療)となります。

そのため、治療費は全額自己負担となるのが一般的です。

ただし、円形脱毛症や、他の皮膚疾患に伴う脱毛など、原因によっては保険が適用されるケースも稀にあります。正確な情報は、受診する医療機関で必ず確認してください。

よくある質問

さいごに、びまん性脱毛症に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 治療を始めたらすぐに効果は出ますか?

-

すぐには効果は現れません。前述の通り、髪の毛には成長のサイクル(ヘアサイクル)があるためです。

治療を開始してから効果を実感できるまでには個人差はありますが、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。治療は継続が何よりも大切です。

- 遺伝は関係ありますか?

-

男性型脱毛症(AGA)ほど強い遺伝的要因は指摘されていませんが、体質や髪質が遺伝するように、薄毛になりやすい傾向が遺伝する可能性は否定できません。

しかし、びまん性脱毛症は遺伝だけでなくホルモンバランスや生活習慣など後天的な要因が大きく影響するため、ご家族に薄毛の方がいなくても発症しますし、逆に適切なケアで予防・改善することも可能です。

- 治療をやめると元に戻りますか?

-

治療によって改善した状態を維持するためには、継続的なケアが必要です。

特に、薬物治療などによってヘアサイクルを正常化させている場合、自己判断で急に治療を中断すると再び薄毛が進行し、元の状態に戻ってしまう可能性があります。

治療の中断や変更を希望する場合は、必ず担当の医師に相談してください。症状が安定すれば、徐々に薬の量を減らしたり、維持療法に移行したりすることも可能です。

- パーマやカラーリングは続けても大丈夫ですか?

-

パーマ液やカラー剤は、頭皮や髪に少なからず負担をかけます。薄毛が気になっている間は、できるだけ控えるのが望ましいです。

もし行う場合は、頭皮への刺激が少ない薬剤を選んでくれる美容室に相談し、施術の頻度を空けるなどの工夫をしましょう。

また、施術後は特に念入りなトリートメントケアで髪と頭皮をいたわることが重要です。

参考文献

SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

SINCLAIR, Rodney; WEWERINKE, M.; JOLLEY, D. Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. British Journal of Dermatology, 2005, 152.3: 466-473.

MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.

SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.