ふと鏡を見たとき、あるいは人から指摘されたとき、つむじ周りの地肌が以前より目立つように感じて、心を痛めている女性が増えています。

加齢や生活習慣、ホルモンバランスの変化など、つむじの薄毛の原因は様々です。

この記事では、女性のつむじの薄毛に焦点を当て、ご自身でできる状態のチェック方法から、考えられる原因、日々の生活で取り組める対策、そして専門クリニックで受けられる治療法まで解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

もしかして薄毛?女性のつむじセルフチェック法

「最近、つむじが薄くなった気がする」と感じても、それが正常な範囲なのか、それとも薄毛のサインなのか、ご自身で判断するのは難しいものです。

まずは客観的にご自身のつむじの状態を把握することから始めましょう。

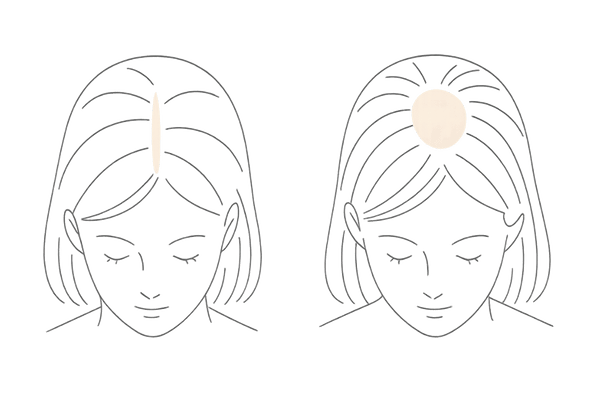

正常なつむじと薄毛のつむじの見分け方

正常なつむじは髪の毛がうずを巻く中心点であり、地肌がある程度見えるのは自然なことです。

しかし、薄毛が進行しているつむじは、その地肌が見える範囲が広がり、境界線がぼやけて見える傾向があります。

髪の流れにも注目しましょう。健康な髪は根元からしっかり立ち上がっていますが、薄毛のサインがある場合髪が細く弱々しくなり、地肌に張り付くように寝てしまうケースがあります。

つむじの状態比較

| チェック項目 | 正常なつむじ | 注意が必要なつむじ |

|---|---|---|

| 地肌の見える範囲 | 中心部が点状に見える | 広範囲に及び、境界が不明瞭 |

| 髪の毛の状態 | 根元が立ち上がり、うねりがある | 細く、地肌に張り付いている |

| 全体の印象 | 髪の毛の密度が高い | 地肌が透けて見える |

頭皮の色でわかる危険信号

頭皮の色は、その健康状態を示すバロメーターです。健康な頭皮は青白い色をしていますが、血行不良や炎症が起きていると色に変化が現れます。

つむじ周りの頭皮を鏡でよく観察してみてください。もし赤みがかっていたり、茶色っぽくくすんでいたりする場合は、頭皮環境が悪化しているサインかもしれません。

頭皮のトラブルは抜け毛や薄毛に直結するため、注意が必要です。

髪の毛の太さと密度の変化に注意

つむじ周辺の髪の毛と、後頭部など他の部分の髪の毛を触り比べてみましょう。

もし、つむじ周りの髪だけが明らかに細く柔らかく、ハリやコシがないと感じる場合、髪が十分に成長できていない可能性があります。

これはFAGA(女性男性型脱毛症)などに見られる特徴的な症状の一つです。

また、以前に比べて髪全体のボリュームが減ったと感じるときも、髪の密度が低下しているサインと考えられます。

写真を使った簡単な比較方法

ご自身の目で確認するだけでなく、スマートフォンなどで定期的に同じ角度、同じ照明の下でつむじの写真を撮っておくのがおすすめです。

数ヶ月前の写真と比較すると、地肌の見える範囲や髪の密度の変化を客観的に把握できます。ご家族や信頼できるパートナーに撮ってもらうのも良いでしょう。

この記録は、後に専門クリニックを受診する際に、医師に状態を正確に伝えるための貴重な資料にもなります。

女性のつむじが薄くなる原因

女性のつむじが薄くなる背景には、一つだけでなく複数の原因が複雑に絡み合っているケースが少なくありません。

ご自身の生活スタイルや体調の変化と照らし合わせながら、考えられる原因を探っていきましょう。

加齢による女性ホルモンの減少

女性の髪の健康は、女性ホルモンである「エストロゲン」と深く関わっています。エストロゲンは髪の成長を促進し、そのハリやコシを保つ働きを担います。

しかし、30代後半から徐々に減少し始め、特に更年期を迎える40代後半から50代にかけて急激に減少します。

このホルモンバランスの変化により髪の成長期が短くなり、太く長く成長する前に抜け落ちてしまうため全体的に髪が薄くなり、特につむじや分け目が目立ちやすくなります。

FAGA(女性男性型脱毛症)の可能性

FAGAは、女性に見られる最も一般的な脱毛症のタイプです。

男性のAGA(男性型脱毛症)とは異なり、生え際が後退するのではなく、頭頂部、特につむじや分け目を中心に髪が全体的に薄くなる「びまん性脱毛」が特徴です。

加齢によるホルモンバランスの乱れが主な要因と考えられていますが、遺伝的な素因も関係するといわれています。

髪が細くなり地肌が透けて見えるようになってきたら、FAGAの可能性を考慮する必要があります。

主な脱毛症の種類と特徴

| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| FAGA(女性男性型脱毛症) | ホルモンバランス、遺伝 | 頭頂部・つむじが広範囲に薄くなる |

| 牽引性脱毛症 | 物理的な引っ張り | 分け目や生え際が薄くなる |

| 円形脱毛症 | 自己免疫疾患 | 円形・楕円形の脱毛斑ができる |

牽引性脱毛症と頭皮への物理的ダメージ

毎日同じ位置で髪を結ぶポニーテールや、きつく分け目をつけるヘアスタイルを長期間続けていると、髪の根元に継続的な負担がかかります。

この物理的な引っ張りが原因で起こる脱毛症を「牽引性脱毛症」と呼びます。

つむじ周りの髪を強く引っ張るような髪型を続けているとその部分の毛根が弱り、抜け毛が増えて薄毛につながる場合があります。

心当たりのある方は、ヘアスタイルを定期的に変えるなどの工夫が必要です。

ストレスが引き起こす頭皮環境の悪化

過度な精神的ストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させる原因となります。

頭皮の血管が収縮すると、髪の成長に必要な栄養素を運ぶ血流が悪化します。この血行不良により毛母細胞の働きが低下し、健康な髪が育ちにくくなります。

結果として、抜け毛が増えたり、髪が細くなったりして、つむじの薄毛が目立つようになるときがあります。

仕事や家庭での悩みなど、強いストレスを長期間感じている場合は注意が必要です。

つむじの薄毛につながる生活習慣の落とし穴

日々の何気ない生活習慣が、知らず知らずのうちに頭皮や髪にダメージを与え、つむじの薄毛を進行させている方も見受けられます。

ご自身の生活を見直し、改善できる点がないかチェックしてみましょう。

睡眠不足が招く髪の成長サイクルへの影響

髪の毛は、私たちが眠っている間に分泌される成長ホルモンによって成長が促されます。

入眠後最初の3時間に訪れる「ノンレム睡眠(深い眠り)」の間に成長ホルモンが最も多く分泌されます。

睡眠時間が不足したり眠りの質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)が乱れてしまいます。

成長期が短くなると髪が十分に育つ前に抜けてしまい、薄毛の原因となります。

偏った食事による栄養不足

髪は「ケラチン」というタンパク質からできています。そのため、過度なダイエットや偏った食事によってタンパク質が不足すると、健康な髪を作れません。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進し、新陳代謝を活発にするビタミン類も髪の成長には重要です。

インスタント食品や外食に頼りがちな食生活は、これらの栄養素が不足しやすく、つむじの薄毛を招く一因です。

髪の健康を損なう食生活

| 習慣 | 髪への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 過度なダイエット | タンパク質・ミネラル不足 | バランスの取れた食事を心がける |

| 高脂質な食事 | 頭皮の皮脂増加、血行不良 | 揚げ物や肉の脂身を控える |

| 糖質の過剰摂取 | 頭皮の糖化、老化促進 | 甘いものや清涼飲料水を減らす |

過度な飲酒や喫煙のリスク

アルコールを分解する過程で、髪の成長に必要なビタミンやアミノ酸が大量に消費されます。

また、過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、髪の主成分であるタンパク質の合成能力を低下させる可能性があります。

一方、喫煙はニコチンの作用で血管を収縮させ、頭皮の血行を著しく悪化させます。これらの習慣は髪に栄養が届きにくい状況を作り出し、薄毛を悪化させる大きな要因です。

間違ったヘアケアと頭皮への負担

良かれと思って行っているヘアケアが、実は頭皮にダメージを与えているケースも少なくありません。

洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりすると、頭皮が乾燥したり傷ついたりしてしまいます。

また、シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しは毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こす原因にもなります。

正しいヘアケア方法を身につけることが、健やかな頭皮環境を保つ鍵です。

- 1日に何度もシャンプーをする

- 熱すぎるお湯での洗髪

- 自然乾燥で髪を濡れたまま放置する

- 頭皮に直接ドライヤーの熱風を当てる

「分け目」と「つむじ」薄毛のサインを見間違えないために

「つむじが薄い」と悩んでクリニックに来られる方の中には、実は「分け目」の薄毛が進行しているケースがしばしば見られます。

つむじと分け目は位置が近いため混同しやすく、ご自身で原因を特定するのは困難です。

しかし、両者では薄毛が目立つようになった背景が異なる場合があり、正しく状態を理解すると効果的な対策につながります。

分け目ハゲとつむじハゲの違いとは

つむじの薄毛は、髪のうずの中心から同心円状に地肌が透けて見えるのが特徴です。これはFAGA(女性男性型脱毛症)などで頭頂部全体の髪が細くなるために起こりやすい現象です。

一方、分け目の薄毛は、分け目に沿って線状に地肌が目立つ状態を指します。

いつも同じ場所で髪を分けていて、その部分の頭皮が紫外線のダメージを集中して受けたり、髪の重みで毛根に負担がかかったりするのが原因で起こります。

いつも同じ分け目が引き起こす頭皮トラブル

長年同じ分け目を続けていると、その部分の頭皮は常に外部からの刺激にさらされることになります。紫外線は頭皮を乾燥させ、光老化を引き起こし、毛根にダメージを与えます。

このダメージが蓄積すると、分け目部分の髪だけが細くなったり抜けやすくなったりして、地肌が目立つようになるのです。

分け目が固定化されている方は、定期的に分け目の位置を変えるだけで、頭皮への負担を分散させられます。

分け目を変えるメリット

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 紫外線ダメージの分散 | 特定部分の頭皮の光老化を防ぐ |

| 毛根への負担軽減 | 牽引性脱毛症のリスクを低減する |

| ボリュームアップ効果 | 髪の根元が立ち上がりやすくなる |

つむじ周辺の血行不良が及ぼす影響

頭頂部にあるつむじは心臓から遠く、もともと血行が悪くなりやすい部位です。この部分の血行がさらに悪化すると、髪の成長に必要な酸素や栄養が毛根まで届きにくくなります。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢でいたり、ストレスの多い生活を送ったり、運動不足だっだりすると頭全体の血行不良を招きます。

この血行不良がFAGAの進行を早めたり、つむじの薄毛をより顕著にさせたりする要因となるのです。

今日からできる!つむじの薄毛セルフケア大全

専門的な治療も視野に入れつつ、まずは日々の生活の中でご自身でできるケアから始めてみましょう。

ここでは、毎日の習慣に取り入れやすい具体的なケア方法を紹介します。

正しいシャンプーの選び方と洗い方

毎日のシャンプーは頭皮の汚れを落とし、清潔に保つための基本です。しかし、洗いすぎや間違った方法は、かえって頭皮を傷つけてしまいます。

頭皮への刺激が少ないアミノ酸系の洗浄成分を配合したシャンプーを選びましょう。

洗う際はまずお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、シャンプーをしっかりと泡立ててから、指の腹を使って優しくマッサージするように洗うのがポイントです。

すすぎ残しがないよう、時間をかけて丁寧に洗い流してください。

シャンプー選びのポイント

| ポイント | 理由 | 具体的な成分例 |

|---|---|---|

| アミノ酸系洗浄成分 | マイルドな洗浄力で頭皮に優しい | ココイルグルタミン酸Naなど |

| ノンシリコン | 髪や頭皮への余計な負担が少ない | – |

| 保湿成分配合 | 頭皮の乾燥を防ぐ | ヒアルロン酸、セラミドなど |

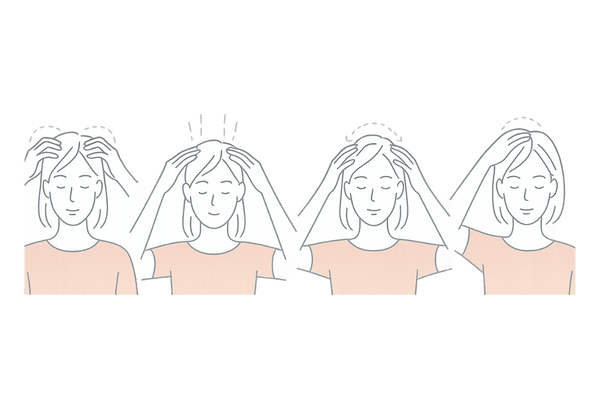

頭皮マッサージで血行を促進

硬くなった頭皮は血行不良のサインです。頭皮マッサージは物理的な刺激によって血流を促し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。

シャンプーの際や、お風呂上がりのリラックスタイムなどに取り入れるのがおすすめです。

指の腹を使い、気持ち良いと感じる程度の力加減で、頭皮全体をゆっくりと動かすようにマッサージしましょう。

特に、血行が滞りやすい頭頂部や側頭部を重点的に行うと良いでしょう。

- 両手の指の腹で側頭部を掴み、円を描くように動かす

- 指で頭全体を軽くタッピングする

- 生え際から頭頂部に向かって引き上げるようにマッサージする

育毛剤の選び方と効果的な使い方

育毛剤は今ある髪を健康に育て、抜け毛を予防することを目的とした医薬部外品です。血行促進成分や、毛母細胞の働きを活性化させる成分が含まれているものを選びましょう。

効果を実感するためには、毎日の継続使用が重要です。お風呂上がりで頭皮が清潔な状態で使用するのが最も効果的です。

育毛剤を塗布した後は成分を浸透させるように、軽くマッサージを行うとさらに良いでしょう。

紫外線対策で頭皮を守る

顔や腕と同じように、頭皮も紫外線のダメージを受けます。特に、髪の分け目やつむじは紫外線を直接浴びやすいため、注意が必要です。

紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症や老化を引き起こし、毛根にダメージを与えます。外出時には、帽子をかぶったり、日傘をさしたりする習慣をつけましょう。

最近では、髪や頭皮に使えるスプレータイプの日焼け止めも市販されているので、活用するのも一つの方法です。

食生活で内側から働きかける!健やかな髪を育む栄養素

美しい髪は、体の内側から作られます。

特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食材を組み合わせるように意識しましょう。

髪の主成分「タンパク質」を十分に摂る

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、タンパク質が不足すると髪が細くなったり、ツヤがなくなったりと、髪質そのものが悪化してしまいます。

肉や魚、卵や大豆製品、乳製品など、良質なタンパク質を毎日の食事に必ず取り入れましょう。

特に、朝食でタンパク質を摂ると、1日の活動に必要なエネルギーにもなり、効率的です。

亜鉛が髪の成長をサポート

亜鉛は、食事から摂取したタンパク質を髪の毛のケラチンに再合成する際に重要な役割を果たすミネラルです。

亜鉛が不足するとうまく髪を作れず、抜け毛や薄毛の原因となります。

亜鉛は体内で作れない栄養素で、汗などでも失われやすいため、意識して摂取する必要があります。牡蠣やレバー、牛肉の赤身やナッツ類などに多く含まれています。

ビタミンB群で頭皮環境を整える

ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促進し、皮脂の過剰な分泌を抑える働きがあります。

なかでもビタミンB2やB6は、皮脂のバランスを整え、頭皮を健康な状態に保つのに役立ちます。

これらのビタミンが不足すると、脂漏性皮膚炎などを引き起こし、抜け毛につながる場合もあります。レバーやうなぎ、卵や納豆などに豊富に含まれています。

髪に良い栄養素と主な食品

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | レバー、うなぎ、豚肉、マグロ |

イソフラボンで女性ホルモンを補う

大豆製品に多く含まれる「大豆イソフラボン」は、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることが知られています。

加齢によってエストロゲンが減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まり、薄毛が進行しやすくなります。

大豆イソフラボンを摂取すると、このホルモンバランスの乱れを穏やかにし、髪の健康をサポートする効果が期待できます。納豆や豆腐、豆乳などを日常的に食事に取り入れると良いでしょう。

つむじの薄毛をカバーするヘアスタイリング術

セルフケアや治療には時間がかかります。すぐにでも気になるつむじを目立たなくしたい、という方のために、日々のスタイリングでできる簡単なカバー方法をご紹介します。

少しの工夫で見た目の印象は大きく変わり、精神的な負担も軽くなります。

ドライヤーで根元を立ち上げるテクニック

髪を乾かすときに、ひと手間加えるだけで、つむじ周りのボリューム感を出せます。

髪の根元にドライヤーの温風を当てながら、指で髪を少し持ち上げるようにして乾かします。このとき、髪の流れに逆らうように、いろいろな方向から風を当てるのがコツです。

根元がふんわりと立ち上がると地肌が目立ちにくくなります。

つむじが目立たないヘアアレンジ

ヘアスタイルを工夫すると、つむじを自然にカバーできます。トップにボリュームを持たせたショートヘアやボブスタイルは、薄毛が目立ちにくくおすすめです。

また、分け目をはっきりと作らず、ジグザグにしたり、少しずらしたりするだけでも印象が変わります。

髪を結ぶ際はきつく引っ張らず、少しゆるめにまとめると良いでしょう。

- トップにパーマをかけてボリュームを出す

- 分け目をつけないスタイリング

- ヘアアクセサリーで視線をそらす

部分ウィッグやヘアピースの活用

「どうしても気になる」という場合には、部分ウィッグ(ヘアピース)を活用するのも有効な手段です。

最近のものは非常に精巧に作られており、自分の髪色や髪質に合わせて選べば、見た目も自然で誰にも気づかれず悩みをカバーできます。

ピンで留めるだけの簡単なタイプが多く、必要な時だけ手軽に使えるのが魅力です。自信を取り戻すための一つの選択肢として考えてみましょう。

専門クリニックで行う女性のつむじ薄毛治療

セルフケアを続けても改善が見られないときや、薄毛が急速に進行していると感じる場合は、専門のクリニックへの相談を推奨します。

医師の診断のもと医学的根拠に基づいた治療を受けると、より確実な効果が期待できます。

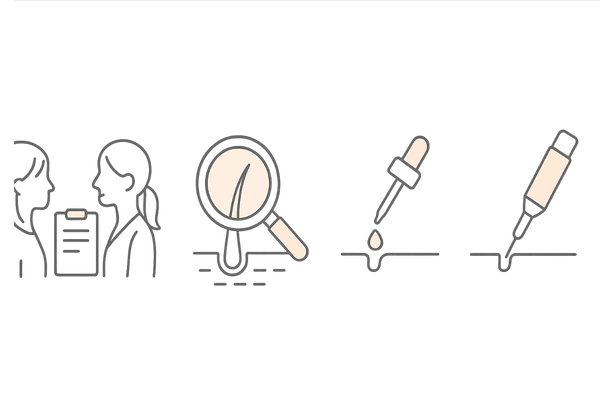

専門医によるカウンセリングと診断

まず、専門の医師による詳細なカウンセリングと診察が行われます。生活習慣や既往歴、家族歴などをヒアリングし、マイクロスコープを使って頭皮や毛根の状態を詳しくチェックします。

この診察により薄毛の原因を特定し、一人ひとりの症状や希望に合わせた治療計画を立てます。

不安なことや疑問点は、この段階で遠慮なく相談しましょう。

内服薬・外用薬による治療法

女性の薄毛治療では、主に内服薬と外用薬が用いられます。

内服薬としては、髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや、血行を促進する薬などが処方されます。外用薬の主役は「ミノキシジル」です。

ミノキシジルは、毛母細胞に直接働きかけてヘアサイクルを正常化し、発毛を促進する効果が認められている成分です。女性の場合は、男性用よりも低濃度のものが使用されます。

代表的な治療薬の比較

| 種類 | 代表的な成分 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 内服薬 | スピロノラクトン、サプリメント | ホルモンバランス調整、栄養補給 |

| 外用薬 | ミノキシジル | 血行促進、毛母細胞の活性化 |

注入治療(メソセラピーなど)の概要

より積極的に発毛を促したい場合には、注入治療という選択肢もあります。

これは、髪の成長に有効な成分(成長因子、ミノキシジル、ビタミンなど)を、注射や特殊な機器を使って頭皮に直接注入する治療法です。

薬を直接毛根に届けられるため、内服薬や外用薬よりも効果を実感しやすいとされています。痛みはほとんどなく、施術時間も短いのが特徴です。

治療期間と費用の目安

薄毛治療は、効果を実感するまでに時間がかかります。ヘアサイクルを考慮すると、一般的に治療開始から効果が現れるまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

費用は治療内容によって大きく異なり、保険適用外の自由診療となるため、クリニックによって設定金額も様々です。

カウンセリングの際に治療内容ごとの費用や、継続する場合の総額について、しっかりと確認しましょう。

つむじの薄毛に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 治療を始めたらすぐに効果は出ますか?

-

すぐには効果は現れません。髪の毛には成長期・退行期・休止期という「ヘアサイクル」があり、治療はこの乱れたサイクルを正常に戻すことから始まります。

新しい髪が成長し、目に見える変化として実感できるまでには個人差はありますが、一般的に3ヶ月から6ヶ月は必要です。焦らず、根気強く治療を続けましょう。

- 育毛剤と発毛剤の違いは何ですか?

-

この二つは目的と成分が異なります。「育毛剤」は、今生えている髪を健康に保ち、抜け毛を予防することを目的とした医薬部外品です。主に血行促進成分などが含まれます。

一方、「発毛剤」は、新しい髪を生やし、髪を増やすことを目的とした医薬品です。日本で唯一、発毛効果が認められている成分「ミノキシジル」が配合されています。

ご自身の目的に合わせて選ぶ必要があります。

- 治療に副作用はありますか?

-

どのような医薬品でも副作用のリスクはゼロではありません。

ミノキシジル外用薬の場合、使用開始初期に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」や、頭皮のかゆみ、かぶれなどが報告されています。

内服薬に関しても、薬の種類によっては副作用の可能性があります。

治療を開始する前には、必ず医師から考えられる副作用について詳しい説明があります。不安な点はしっかりと確認し、納得した上で治療に進みましょう。

- 遺伝的な要因は関係ありますか?

-

関係する場合があります。特にFAGA(女性男性型脱毛症)は、遺伝的な素因が関与していると考えられています。

ご家族に薄毛の方がいる場合、ご自身も薄毛になりやすい体質を受け継いでいる可能性はあります。

しかし、遺伝が全てではありません。生活習慣やストレス、ヘアケアなど後天的な要因も大きく影響します。

遺伝的素因があると感じる方こそ早めに生活習慣を見直し、適切なケアを始めることが、薄毛の進行を食い止める鍵となります。

参考文献

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.

LAM, Samuel M. Hair loss and hair restoration in women. Facial Plastic Surgery Clinics, 2020, 28.2: 205-223.

SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.

SINCLAIR, Rodney; WEWERINKE, M.; JOLLEY, D. Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. British Journal of Dermatology, 2005, 152.3: 466-473.