この記事では、美しい髪を育むために知っておきたい髪の毛の基本的な構造から、タンパク質、特にケラチンの重要性、そして女性ならではの視点で薄毛を予防するための基礎知識をわかりやすく解説します。

髪のハリ・コシの低下や抜け毛の増加といった悩みには、髪の主成分である「タンパク質」の不足が関係しているかもしれません。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

そもそも髪の毛は何でできているの?タンパク質の基本

私たちの身体の大部分がタンパク質からできているように、髪の毛もその例外ではありません。

美しく健康な髪を保つためには、まずその主成分であるタンパク質について正しく理解することが第一歩です。

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質

髪の毛の約80~90%は、「ケラチン」という種類のタンパク質で構成されています。

ケラチンは爪や皮膚の角質層を形成する成分でもあり、体を外部の刺激から守る重要な役割を担っています。

髪のケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできており、なかでもシスチンというアミノ酸を多く含むのが特徴です。このシスチンが髪の強度や弾力を生み出しています。

なぜタンパク質が髪にとって重要なのか

髪は、毛根にある毛母細胞が分裂し、角化することで作られます。この細胞分裂と成長のエネルギー源となり、髪そのものの材料となるのがタンパク質です。

食事から摂取したタンパク質が体内でアミノ酸に分解され、それが血液によって頭皮の毛母細胞へ運ばれます。そこで再びケラチンタンパク質として合成され、新しい髪が作られるのです。

つまり、タンパク質が不足すると髪を作るための材料が足りなくなり、健康な髪が育たなくなります。

体内のタンパク質と髪の関係

体は生命維持に重要な臓器から優先的にタンパク質を供給します。心臓や脳、筋肉などが優先されるため、髪や爪は後回しにされがちです。

このため、食事からのタンパク質摂取が不十分だと、その影響が髪に現れやすくなります。

髪のパサつきや細毛、抜け毛といったトラブルは、体が発する栄養不足のサインである可能性も考えられます。

髪の毛の三層構造をわかりやすく解説

一本の髪の毛は、のり巻きのように三つの層から成り立っています。それぞれの層が異なる役割を担い、協力して髪の美しさと健康を守っています。

この構造を理解すると、日々のヘアケアがなぜ大切なのかが見えてきます。

表面を覆う「キューティクル」の役割

髪の一番外側にあるのがキューティクルです。うろこ状の透明な細胞が4~10枚ほど重なり合って、内部を保護しています。

キューティクルは、髪のツヤや手触りを左右する重要な部分です。健康な状態では、うろこが綺麗に整列し、光を均一に反射するためツヤが出ます。

しかし、パーマやカラーリング、紫外線や摩擦などのダメージでキューティクルが剥がれたり開いたりすると内部の水分やタンパク質が流出し、パサつきや枝毛の原因となります。

髪の太さと色を決める「コルテックス」

キューティクルの内側にあるのがコルテックスで、髪の毛の約85~90%を占める中心的な部分です。

繊維状のタンパク質細胞が束になって構成されており、髪の太さ、硬さ、弾力性を決定づけています。

また、コルテックスにはメラニン色素が含まれており、このメラニンの種類と量によって髪の色(黒髪、茶髪、金髪など)が決まります。

白髪は、このメラニン色素が何らかの理由で作られなくなった状態です。

髪の中心部「メデュラ」の謎

髪の中心に存在する軸のような部分がメデュラです。柔らかいタンパク質と脂質からできており、内部には空洞が見られます。

太い髪には存在しますが、産毛や細い髪にはない場合も多く、その機能についてはまだ完全には解明されていません。

一説には、髪の保湿性や断熱性に関わっているとも考えられています。

髪の三層構造の役割

| 層の名称 | 位置 | 主な役割 |

|---|---|---|

| キューティクル | 最外層 | 内部保護、ツヤや手触りを決定 |

| コルテックス | 中間層 | 髪の太さ・弾力・色を決定 |

| メデュラ | 中心部 | 保湿性など(機能は未解明な点も多い) |

髪を作るケラチンタンパク質の構造とアミノ酸

髪の主成分であるケラチンタンパク質は、どのようにして作られているのでしょうか。

ここでは、その元となるアミノ酸や、専門的に見える「構造式」の考え方を、わかりやすく解き明かしていきます。

ケラチンを構成する18種類のアミノ酸

タンパク質は、多数のアミノ酸が鎖状につながってできています。髪のケラチンタンパク質は、18種類のアミノ酸から構成されています。

これらは食事から摂取する必要がある必須アミノ酸と、体内で合成できる非必須アミノ酸に分けられます。

バランスよくアミノ酸を摂取することが、良質なケラチンの合成につながります。

ケラチンを構成する主なアミノ酸

| アミノ酸の種類 | 特徴 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| シスチン | 含硫アミノ酸。ケラチン中に最も多い。 | 髪の強度や硬さを保つ。 |

| グルタミン酸 | ケラチン中に2番目に多い。 | 髪の水分保持に関わる。 |

| メチオニン | 必須アミノ酸。シスチンの元になる。 | ケラチンの合成に必要。 |

アミノ酸の結合と「ペプチド結合」

アミノ酸同士は、「ペプチド結合」という手をつなぐような形で結びついていきます。

2つのアミノ酸が結合するとジペプチド、3つならトリペプチド、そして多数のアミノ酸が長くつながったものがポリペプチドと呼ばれます。

このポリペプチドが、タンパク質の一次構造となります。この結合がしっかりしていることが、しなやかな髪の基本です。

髪の強度を決める「シスチン結合(S-S結合)」

ケラチンタンパク質が他のタンパク質と大きく違うのは、「シスチン」というアミノ酸を豊富に含んでいる点です。

ポリペプチド鎖の中にあるシスチン同士が、橋をかけるように強く結合します。これを「シスチン結合」または「ジスルフィド結合(S-S結合)」と呼びます。

この結合が髪の内部に網目状のネットワークを作り、髪に強度としなやかさを与えています。

パーマは、このシスチン結合を薬剤で一度切断し、ロッドで形をつけた状態で再結合させる技術です。

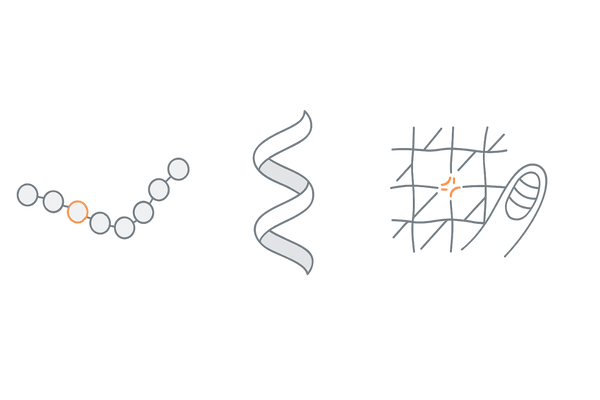

タンパク質の構造式をシンプルに理解する方法

タンパク質の構造式と聞くと、複雑な化学式を思い浮かべて難しく感じるかもしれません。しかし、概念として捉えるなら、もっとシンプルに考えられます。

まず、アミノ酸という「ビーズ」が「ペプチド結合」という「糸」でつながり、一本の長い鎖(一次構造)を作ります。

次に、この鎖が部分的にらせん状(αヘリックス)やジグザグ状(βシート)に折りたたまれます(二次構造)。

さらに、この折りたたまれた鎖全体が、立体的に複雑な塊を形成します(三次構造)。

ケラチンの場合は、この塊がさらに複数集まって繊維状の構造(四次構造)となり、髪の毛を形作っています。

重要なのは、正しい材料(アミノ酸)が正しい順番で、しっかりと結合していることです。

女性ホルモンの変化とタンパク質合成の深い関係

女性の髪の悩み、単なる栄養不足だけでなく、ライフステージを通じて変化する女性ホルモンの影響を大きく受けます。

なぜホルモンバランスの乱れが薄毛につながるのか、その背景にはタンパク質の合成が関わっています。この点を理解することは、女性ならではの薄毛対策において非常に重要です。

エストロゲンが髪の成長を支える

女性ホルモンの一つである「エストロゲン(卵胞ホルモン)」は髪の成長期を持続させ、髪のハリやコシを保つ働きがあります。

エストロゲンの分泌が活発な時期は、髪が豊かに成長しやすい状態です。

このホルモンは体内のタンパク質合成を促進し、コラーゲンの生成を助けて頭皮の健康状態も良好に保ちます。

つまり、エストロゲンは髪を育む土壌を整え、材料であるタンパク質を効率よく髪に変えるのを助けているのです。

女性ホルモンと髪の関係

| ホルモン名 | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| エストロゲン | 妊娠の維持、女性らしい体の形成 | 髪の成長期を維持し、ハリ・コシを与える |

| プロゲステロン | 妊娠の準備、体温上昇 | 皮脂分泌を促進、頭皮環境に影響 |

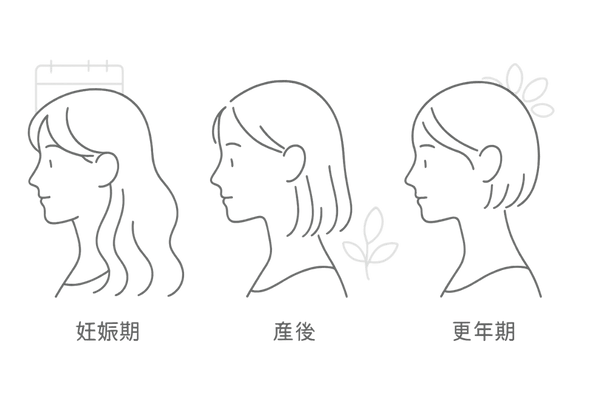

ライフステージで変わる髪質の悩み

女性の体は、妊娠・出産、そして更年期といったライフステージでホルモンバランスが劇的に変化します。

例えば、妊娠中はエストロゲンが高濃度で保たれるため、髪の成長期が延長されて抜け毛が減る場合があります。

しかし、産後にはエストロゲンが急激に減少し、成長期を終えた髪が一斉に抜け落ちる「産後脱毛症」を経験する方が少なくありません。

また、更年期に入りエストロゲンが減少すると髪の成長サイクルが乱れ、髪が細くなったり、全体的にボリュームがダウンしたりする傾向が見られます。

これらの変化は、ホルモンがタンパク質合成に与える影響力の大きさを示しています。

ストレスがタンパク質合成を妨げる理由

現代女性が抱えやすい慢性的なストレスも、髪の健康を脅かす一因です。強いストレスを感じると、体は対抗するためにコルチゾールというホルモンを分泌します。

このコルチゾールは、血管を収縮させる作用があります。頭皮の血管が収縮すると血行が悪化し、髪の成長に必要なアミノ酸や酸素が毛母細胞へ十分に届かなくなります。

その結果、タンパク質の合成が滞り、健康な髪が作られにくくなるのです。

仕事や家庭でのプレッシャーを感じているときに髪のトラブルが増えるのは、このためです。

睡眠不足が髪の栄養不足につながる

質の良い睡眠は、髪の成長に欠かせません。私たちが眠っている間、特に午後10時から午前2時の間には、成長ホルモンが最も多く分泌されます。

この成長ホルモンは細胞の修復や再生を促し、タンパク質の合成を活発にする働きがあります。

睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、日中に受けた頭皮のダメージが修復されにくくなります。

また、タンパク質を髪に変える働きも低下するため、結果として髪の栄養不足につながってしまうのです。

タンパク質不足が引き起こす髪へのサイン

体内でタンパク質が不足すると、生命維持に直接関わらない髪への供給は後回しにされます。その結果、様々なサインが髪に現れ始めます。

ご自身の髪の状態をチェックしてみましょう。

髪が細くなる・ハリやコシが失われる

髪の太さや弾力を決めるのは、内部のコルテックスです。

タンパク質が不足するとコルテックスが十分に作られず、密度が低下します。その結果、髪一本一本が細くなり、全体的にボリュームがダウンした印象になります。

また、髪内部の構造がもろくなるため、ハリやコシがなくなり、スタイリングがしにくく感じるようになります。

枝毛や切れ毛が増える原因

髪の表面を保護するキューティクルもタンパク質でできています。タンパク質不足はキューティクルの結合を弱くし、少しの摩擦でも剥がれやすくさせます。

キューティクルが損傷すると内部の水分やタンパク質が流出しやすくなり、髪が乾燥してパサつきます。

この状態が続くと髪の強度が低下し、毛先が裂ける「枝毛」や、途中で切れてしまう「切れ毛」が著しく増加します。

髪の成長が遅くなる

髪は毛母細胞の分裂によって成長しますが、この細胞分裂には大量のエネルギーと材料(アミノ酸)を要します。

タンパク質が不足すると毛母細胞の活動が鈍くなり、髪が伸びるスピードが遅くなります。

以前よりも髪が伸びるのが遅いと感じる場合、それはタンパク質不足のサインかもしれません。

新しい髪が生えにくくなる

タンパク質不足が慢性化すると、髪の成長サイクルそのものに影響を及ぼします。

通常、髪は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。栄養不足の状態では、髪が十分に成長する前に退行期・休止期へと移行しやすくなります。

このため、抜け毛が増える一方で、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなったり、そもそも新しい髪が生えにくくなったりして薄毛が進行する可能性があります。

タンパク質不足が髪に与える影響

| サイン | 原因 | 現れる症状 |

|---|---|---|

| 細毛・軟毛化 | コルテックスの密度低下 | ボリュームダウン、ハリ・コシの低下 |

| 枝毛・切れ毛 | キューティクルの損傷、内部の乾燥 | パサつき、ツヤの喪失 |

| 成長遅延 | 毛母細胞の活動低下 | 髪がなかなか伸びない |

薄毛予防のために食事からタンパク質を摂る方法

健康な髪を育むためには、体の内側からのケア、特に毎日の食事が基本です。

髪の材料となるタンパク質を意識的に、そして効果的に摂取する方法を知っておきましょう。

1日に必要なタンパク質の摂取量

厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準」では、成人女性のタンパク質推奨量は1日50gとされています。ただし、これはあくまで一般的な目安です。

活動量が多い方や、ダイエット中で食事が偏りがちな方は、意識して多めに摂る必要があります。

一度に大量に摂取しても全てが吸収されるわけではないため、朝・昼・晩の3食に分けて継続的に摂るのが理想的です。

髪に良いタンパク質を多く含む食品

タンパク質は、肉や魚などの動物性食品と、大豆製品などの植物性食品から摂取できます。

それぞれに異なる特徴があるため、両方をバランスよく食事に取り入れることが重要です。

動物性タンパク質を多く含む食品

| 食品名 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 鶏むね肉・ささみ | 高タンパク・低脂質 | 皮を取り除くとさらにヘルシー |

| 赤身肉(牛・豚) | 鉄分や亜鉛も豊富 | 脂身の少ない部位を選ぶ |

| 青魚(サバ・イワシ) | 良質な脂質(EPA・DHA)も摂れる | 血行促進効果も期待できる |

| 卵 | ビタミンやミネラルも含む完全栄養食 | 手軽にタンパク質を補給できる |

植物性タンパク質を多く含む食品

| 食品名 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 大豆製品(豆腐・納豆) | イソフラボンを含む | 女性ホルモンと似た働きが期待できる |

| レンズ豆・ひよこ豆 | 食物繊維も豊富 | スープやサラダに活用しやすい |

| ナッツ類(アーモンド) | ビタミンEも豊富 | 間食として少量取り入れるのが良い |

動物性・植物性タンパク質のバランス

動物性タンパク質は、髪の生成に必要な必須アミノ酸をバランス良く含んでいますが、摂りすぎると脂質の過剰摂取につながる可能性があります。

一方、植物性タンパク質は低脂質でヘルシーですが、単体では必須アミノ酸のバランスが偏る場合があります。

例えば、お米に不足しているリジンというアミノ酸は大豆に豊富に含まれています。ご飯と味噌汁、納豆といった伝統的な和食の組み合わせは、アミノ酸バランスを補完しあう非常に優れた食事です。

様々な食品を組み合わせて、総合的に栄養を摂るように心がけましょう。

プロテインやサプリメントの活用法

忙しい生活の中で毎食バランスの取れた食事を用意するのが難しい場合、プロテインやサプリメントを補助的に活用するのも一つの方法です。

特に、食が細くなりがちな方や、運動習慣がある方は、手軽にタンパク質を補給できます。

選ぶ際は、添加物が少なく、アミノ酸スコアの高いものを選ぶと良いでしょう。

ただし、これらはあくまで食事の補助です。基本は食事から栄養を摂るのを忘れず、頼りすぎないように注意が必要です。

タンパク質の働きを助ける重要な栄養素

良質なタンパク質を十分に摂取しても、それだけでは効率よく髪に変わりません。

摂取したタンパク質を体が利用し、ケラチンを合成するためには、サポート役となるビタミンやミネラルの存在が大切です。

ケラチン合成をサポートする「亜鉛」

亜鉛は、アミノ酸をケラチンタンパク質に再合成する過程で働く、酵素の活性化に必要です。

いわば、タンパク質という材料を髪という製品に組み立てるための「工具」のような役割を果たします。

亜鉛が不足すると、いくらタンパク質を摂っても髪の毛がうまく作られず、薄毛や抜け毛の原因となります。

亜鉛は体内で作れない栄養素で、汗などでも失われやすいため、意識的な摂取が重要です。牡蠣やレバー、赤身肉やナッツ類に多く含まれています。

頭皮の血行を促す「ビタミン群」

ビタミン群は、それぞれが協力し合ってエネルギー代謝や細胞の新陳代謝を支えています。

特に髪にとっては、頭皮の健康を保ち、血行を促進する働きが重要です。

髪の健康に関わる主なビタミン

| 栄養素 | 役割 |

|---|---|

| ビタミンB2 | 皮脂の分泌をコントロールし、頭皮の健康を保つ。 |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助け、ケラチンの合成をサポートする。 |

| ビタミンE | 強い抗酸化作用で頭皮の老化を防ぎ、血行を促進する。 |

これらのビタミンは、レバーやうなぎ、ナッツ類や緑黄色野菜などに豊富に含まれています。

タンパク質の吸収を助ける「鉄分」

鉄分は、血液中のヘモグロビンの主成分であり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。

頭皮も例外ではなく、鉄分が不足して貧血状態になると、毛母細胞に十分な酸素が供給されなくなります。これによって細胞の活動が低下し、髪の成長が妨げられます。

特に女性は月経により鉄分を失いやすいため、注意が必要です。

レバーや赤身肉、ほうれん草やひじきなどを積極的に摂りましょう。鉄分はビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がります。

タンパク質の働きを助ける栄養素まとめ

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンタンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉 |

| ビタミンB群 | タンパク質の代謝、頭皮環境の維持 | レバー、うなぎ、マグロ |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給 | レバー、ほうれん草、あさり |

タンパク質摂取における注意点

髪に良いからといって、タンパク質だけを極端に多く摂るのは良い方法ではありません。

何事もバランスが重要です。過剰摂取のリスクも理解し、健康的な食生活を心がけましょう。

過剰摂取による身体への影響

タンパク質を過剰に摂取すると、体内で利用しきれなかった分は窒素化合物などの老廃物として分解されます。

また、動物性タンパク質中心の食事は、飽和脂肪酸やコレステロールの摂取量も増えがちです。

これらの状態が長く続くと、腸内環境の悪化や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

腎臓への負担について

タンパク質が分解されて生じた老廃物は、主に腎臓でろ過され、尿として体外に排出されます。

タンパク質の摂取量が過剰になると、腎臓が処理しなければならない老廃物の量が増え、負担が大きくなります。

健康な人であればすぐに問題になることは少ないですが、長期的な過剰摂取は腎機能に影響を与える可能性も指摘されています。特に、すでに腎機能に不安がある方は注意が必要です。

バランスの取れた食事が基本

結局のところ、髪の健康は体全体の健康の延長線上にあります。タンパク質、炭水化物、脂質の三大栄養素に加え、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂ると、巡り巡って美しい髪を育むことにつながります。

特定の食品や栄養素に偏るのではなく、多様な食材から栄養を摂る「一汁三菜」のような日本の伝統的な食事スタイルは、非常に理想的です。

髪のためだけでなく、ご自身の健康のために、日々の食事を見直してみましょう。

よくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられる髪とタンパク質に関する質問にお答えします。

- アミノ酸シャンプーは髪に良いのですか?

-

アミノ酸系の洗浄成分を使用したシャンプーは、一般的な高級アルコール系シャンプーに比べて洗浄力がマイルドで、頭皮や髪への刺激が少ないという特徴があります。

このため、頭皮が乾燥しがちな方や、髪のダメージが気になる方には適していると言えます。

ただし、シャンプーによって髪にアミノ酸が直接補給され、髪そのものが修復されるわけではありません。

あくまで頭皮環境を健やかに保ち、これ以上髪を傷めないようにするための選択肢と考えるのが良いでしょう。

- 食事を変えたらすぐに髪質は変わりますか?

-

残念ながら、食事内容を改善してもすぐに髪質が劇的に変わることはありません。現在生えている髪はすでに角化した細胞であり、内部から栄養を与えて変化させることはできないからです。

食事改善の効果は、これから新しく生えてくる髪に現れます。

髪は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、効果を実感するには最低でも3ヶ月から半年程度の期間が必要です。焦らず、根気強く健康的な食生活を続けていきましょう。

- 髪のために特に重要なアミノ酸は何ですか?

-

髪のケラチンを構成するアミノ酸は18種類あり、どれか一つだけが突出して重要というわけではありません。

全てのアミノ酸がバランス良く揃っていることが、良質なケラチンを作るために必要です。

その中でも特に、髪の強度を決定づける「シスチン」の元となる「メチオニン」は、体内で合成できない必須アミノ酸であるため、食事からしっかり摂取する工夫が大切です。

メチオニンは、鶏肉や牛肉、マグロや牛乳、豆腐などに多く含まれています。

- 白髪もタンパク質不足と関係がありますか?

-

白髪の直接的な原因は、髪を黒くするメラニン色素を作る色素細胞(メラノサイト)の機能低下や消失です。メラノサイトの働きには、チロシンというアミノ酸と、チロシナーゼという酵素が必要です。

チロシンもタンパク質を構成するアミノ酸の一種であり、チロシナーゼもタンパク質から作られます。

このため、極端なタンパク質不足や栄養失調はメラノサイトの働きを低下させ、白髪の一因になる可能性は考えられます。

しかし、白髪の主な原因は加齢や遺伝、ストレスなど複合的な要因が大きいです。

参考文献

BIRCH, M. P.; MESSENGER, J. F.; MESSENGER, A. G. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2001, 144.2: 297-304.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.

NOBLE, Martin EM; ENDICOTT, Jane A.; JOHNSON, Louise N. Protein kinase inhibitors: insights into drug design from structure. Science, 2004, 303.5665: 1800-1805.

ROBBINS, Clarence R. Morphological, macromolecular structure and hair growth. In: Chemical and physical behavior of human hair. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 1-104.

PAULING, Linus; COREY, Robert B. The structure of hair, muscle, and related proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1951, 37.5: 261-271.

PARRY, David AD, et al. Human hair keratin-associated proteins: sequence regularities and structural implications. Journal of Structural Biology, 2006, 155.2: 361-369.