女性ならではの髪の悩みに対し、体質から根本的に改善を目指す漢方治療が選択肢の一つとして注目されています。

この記事では、なぜ漢方薬が女性の薄毛に有効と考えるのか、東洋医学の観点からその原因を詳しく解説します。

ご自身の体質を知るためのセルフチェックを通じて、薄毛のタイプを判断し、それぞれに適した漢方処方や効果的な養生法まで、専門的な知見を基に具体的にお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ女性の薄毛に漢方薬が注目されるのか

薄毛治療というと、塗り薬や飲み薬といった西洋医学的な治療を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、なかなか改善が見られない、あるいは体質に合わないと感じる方もいます。

そこで、異なる視点からアプローチする東洋医学、特に漢方薬を用いた治療が注目を集めています。

西洋医学と東洋医学の働きかけの違い

女性の薄毛に対する西洋医学と東洋医学の働きかけには、明確な違いがあります。

西洋医学は、薄毛という症状そのものに直接働きかけることを主眼とします。例えば、血行促進成分を含む外用薬や、ホルモンバランスに影響する内服薬などがその代表です。

原因が特定でき、それに直接作用する薬がある場合には早い効果を期待できます。

一方、東洋医学では髪の悩みを「氷山の一角」と考えます。髪は体全体の健康状態を映す鏡であり、薄毛や抜け毛は、体内で起きている何らかの不調のサインと捉えるのです。

そのため、症状そのものではなく、その背景にある体全体のバランスの乱れを整えるのを治療の目的とします。

西洋医学と東洋医学の比較

| 項目 | 西洋医学 | 東洋医学(漢方) |

|---|---|---|

| 治療の対象 | 症状・病気そのもの | 心身全体のバランス |

| 働きかけ | 局所的・直接的 | 全体的・根本的 |

| 得意な領域 | 原因が明確な症状 | 原因不明の不調・体質改善 |

全身のバランスを整える漢方の考え方

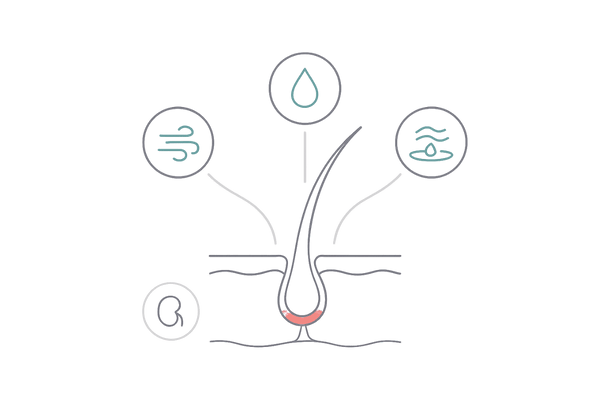

漢方では、私たちの体は「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」という3つの要素が互いに影響し合いながら、健康を維持していると考えます。

これらがバランス良く体内を巡ると、心身ともに健やかな状態が保たれます。

しかし、何らかの原因でこれらのバランスが崩れると、体のさまざまな場所に不調が現れます。薄毛や抜け毛もそのサインの一つです。

漢方治療は問診や診察を通じて、気・血・水のどのバランスが、どのように崩れているのかを見極め、それを正常な状態に戻すためのオーダーメイドの処方を行います。

髪に栄養を届け、健やかな髪が育つ土壌である体そのものを整えるのが、漢方による育毛の基本的な考え方です。

女性特有の薄毛の原因と漢方の相性

女性の体は、ライフステージに応じてホルモンバランスが大きく変動します。このホルモンの変化が、薄毛の引き金になるケースは少なくありません。

例えば、出産後の抜け毛や、更年期における女性ホルモンの減少に伴う薄毛などが挙げられます。

こうした女性特有の体の変化は、漢方が得意とする「全体のバランスを整える」方法と非常に相性が良いのです。

漢方薬はホルモンバランスの乱れだけでなく、それに伴う冷えやストレス、疲労といった複合的な不調にも同時に働きかけます。

そのため、髪の悩みを改善しながら、女性が抱えがちな他の不調も和らげる効果を期待できるのが大きな特長です。

漢方が考える女性の薄毛の原因

東洋医学では、女性の薄毛をどのように捉えるのでしょうか。キーワードは、先ほども触れた「気・血・水」のバランスと、生命エネルギーを蓄える「腎(じん)」の働きです。

これらの要素がどのように髪の健康に関わっているのかを理解すると、ご自身の薄毛の原因を探るヒントが見えてきます。

「気・血・水」の乱れとは

「気・血・水」は、健康な体を維持するための3つの柱です。これらのバランスが崩れることが、さまざまな不調、そして薄毛の原因になると考えます。

髪は「血の余り(けつのあまり)」とも呼ばれ、特に「血」の状態が髪の健康に直結します。

気・血・水の役割と髪への影響

| 要素 | 主な役割 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 気(き) | 生命活動のエネルギー源。体を温め、血や水を巡らせる。 | 不足すると血行が悪化し、髪に栄養が届きにくくなる。 |

| 血(けつ) | 全身に栄養を運び、潤いを与える。精神活動も支える。 | 不足すると髪が細く、パサつき、抜け毛が増える原因に。 |

| 水(すい) | 体内の正常な液体全般。体を潤し、老廃物を排出する。 | 滞ると頭皮のむくみや脂っぽさにつながることがある。 |

髪の健康と深く関わる「腎」の働き

漢方でいう「腎」は西洋医学の腎臓とは少し異なり、生命エネルギー(精)を蓄え、成長、発育、生殖、老化を司る重要な臓器と捉えます。

「髪は腎の華」という言葉があるように、腎の機能が充実していると髪は黒く艶やかになり、逆に腎の働きが衰えると白髪や抜け毛、薄毛といった老化現象が現れやすくなります。

特に女性は、月経や妊娠、出産や更年期といったライフイベントで腎のエネルギーを消耗しやすいため、年齢とともに腎の機能を補う工夫が健やかな髪を保つ上で重要になります。

腎の主な働き

- 生命エネルギーの貯蔵

- 成長・発育・生殖の促進

- 水分代謝の調節

- 骨や歯、髪の健康維持

ストレスや生活習慣による影響

現代社会で避けて通れないストレスも薄毛の大きな原因です。過度なストレスは「気」の流れを滞らせ、自律神経のバランスを乱します。

これにより血管が収縮して頭皮への血流が悪化、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなります。

また、睡眠不足や食生活の乱れといった生活習慣も気・血・水のバランスを崩し、腎の機能を低下させる要因です。

漢方治療では、薬だけでなくこうした生活習慣の見直し(養生)も同時に行い、体の内と外から健やかな状態を目指します。

あなたの体質はどれ?セルフチェックで知る薄毛のタイプ

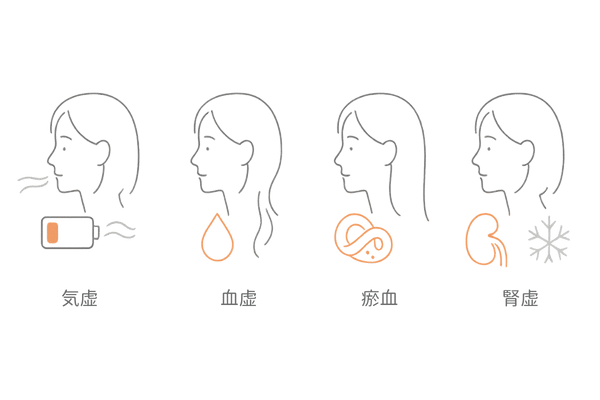

漢方治療では、一人ひとりの体質(証)を見極めて処方を決定します。薄毛の悩みも、その原因となる体質によっていくつかのタイプに分けられます。

ご自身の体質がどのタイプに近いか、チェックしてみましょう。複数のタイプに当てはまる場合もあります。

気虚(ききょ)タイプの特徴と症状

生命エネルギーである「気」が不足している状態です。全身の機能が低下気味で疲れやすく、気力も湧きにくい傾向があります。

気を補い、エネルギーを全身に巡らせる必要があります。

気虚タイプの特徴

| 全身の症状 | 髪の状態 | その他の特徴 |

|---|---|---|

| 疲れやすい、だるい | 髪が細く柔らかい | 胃腸が弱い、食が細い |

| 日中に眠くなる | ボリュームが出にくい | 風邪をひきやすい |

| 息切れ、動悸 | 分け目が目立ちやすい | 声に力がない |

血虚(けっきょ)タイプの特徴と症状

全身に栄養と潤いを運ぶ「血」が不足している状態です。特に女性に多く見られるタイプで、髪だけでなく肌や爪にも影響が出やすいのが特徴です。

血を補い、栄養を隅々まで届ける取り組みが重要です。

血虚タイプの特徴

| 全身の症状 | 髪の状態 | その他の特徴 |

|---|---|---|

| めまい、立ちくらみ | 抜け毛が多い、髪がパサつく | 顔色が青白い、唇の色が薄い |

| 手足のしびれ | 髪のツヤがない | 爪がもろい、割れやすい |

| 目が疲れやすい | 頭皮が乾燥しやすい | 月経量が少ない、遅れがち |

瘀血(おけつ)タイプの特徴と症状

「血」の巡りが悪く、滞ってしまっている状態です。血行不良により頭皮に十分な栄養が届かず、薄毛の原因となります。

血の巡りを改善し、滞りを解消する必要があります。

瘀血タイプの特徴

| 全身の症状 | 髪の状態 | その他の特徴 |

|---|---|---|

| 肩こり、頭痛(痛む場所が固定的) | 抜け毛が多い | シミ、そばかす、くすみが気になる |

| 手足の冷え(特に末端) | 頭皮が硬い、色が暗い | 目の下にクマができやすい |

| 月経痛がひどい、経血に塊が混じる | 円形脱毛症になりやすい傾向 | あざができやすい |

腎虚(じんきょ)タイプの特徴と症状

生命エネルギーを蓄える「腎」の働きが低下している状態です。加齢とともに誰にでも起こり得ますが、若い人でも過労や睡眠不足で腎虚になる場合があります。

腎を補い、生命力の根本を強くする工夫が大切です。

腎虚タイプの特徴

| 全身の症状 | 髪の状態 | その他の特徴 |

|---|---|---|

| 足腰のだるさ、痛み | 白髪が多い | 耳鳴り、聴力低下 |

| 物忘れしやすい | 髪が細くなり、抜けやすい | 頻尿、夜間尿 |

| 疲れやすい、根気がない | 全体的にボリュームが減る | 歯が弱い、骨がもろい |

【体質別】女性の薄毛改善におすすめの漢方薬

セルフチェックでご自身の体質タイプが把握できたら、次はそのタイプに応じた漢方薬の例を見ていきましょう。

漢方薬は多くの生薬の組み合わせでできており、一つの処方が複数の症状に対応できるのが魅力です。

ただし、自己判断での服用は避け、必ず専門の医師や薬剤師に相談してください。

気虚タイプ向けの漢方処方

エネルギー不足を補い、胃腸の働きを助けて気力を充実させる処方が中心となります。

代表的な処方には「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」があります。元気を取り戻し、内臓を正しい位置に保つ働きで、全身の機能を高めます。

血虚タイプ向けの漢方処方

不足した血を補い、全身に栄養を行き渡らせる処方を用います。

「四物湯(しもつとう)」は血を補う基本処方で、多くの婦人科系処方のベースになっています。

さらに気も補う必要がある場合は「十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)」などが適しています。

瘀血タイプ向けの漢方処方

血の巡りを良くして滞りを解消する処方が選ばれます。

「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」は代表的な駆瘀血剤(くおけつざい)です。血行を促進し、ホルモンバランスを整える働きも期待できます。

ストレスが強い場合は「加味逍遙散(かみしょうようさん)」も良い選択肢です。

腎虚タイプ向けの漢方処方

生命力の源である腎を補う処方が中心です。

体を温める力が弱い「腎陽虚(じんようきょ)」には「八味地黄丸(はちみじおうがん)」、潤いが不足する「腎陰虚(じんいんきょ)」には「六味丸(ろくみがん)」などが基本となります。

これらの処方をベースに、個々の症状に合わせて調整します。

体質別・代表的な漢方処方の例

| 体質タイプ | 代表的な漢方薬 | 主な働き |

|---|---|---|

| 気虚 | 補中益気湯 | 気を補い、内臓機能や体力を高める |

| 血虚 | 十全大補湯 | 気と血の両方を補い、全身に栄養を与える |

| 瘀血 | 桂枝茯苓丸 | 血の巡りを改善し、滞りを解消する |

| 腎虚 | 八味地黄丸 | 腎を補い、老化に伴う諸症状を改善する |

漢方薬の効果を実感するまでの期間と正しい飲み方

漢方治療を始めるにあたり、どのくらいで効果が出るのか、どのように飲めば良いのかは気になるところです。

ここでは、漢方薬との付き合い方について基本的な知識を解説します。

効果が現れるまでの一般的な目安

漢方薬は体質そのものをゆっくりと変えていくため、西洋薬のように即効性を期待するものではありません。

効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には3ヶ月程度で何らかの変化を感じ始める方が多いです。

髪の毛にはヘアサイクル(毛周期)があるため、目に見える形で薄毛の改善を実感するには少なくとも6ヶ月から1年以上の継続が必要になるケースもあります。

漢方薬を飲むタイミングと注意点

漢方薬は、一般的に空腹時(食前または食間)に服用します。そのほうが生薬の成分が体に吸収されやすいと考えるからです。

ただし、胃腸が弱い方は食後に飲むなど、医師の指示に従ってください。

飲み忘れた場合は気づいた時点で服用して構いませんが、次の服用時間が近い場合は1回分を飛ばしましょう。2回分を一度に飲むのは避けてください。

漢方服用時の基本的な注意点

- 通常は白湯(さゆ)か水で服用する

- 自己判断で中断したり、量を調整したりしない

- 他の薬やサプリメントを服用している場合は事前に相談する

飲み合わせに注意が必要な薬や食品

漢方薬にも飲み合わせがあります。特に、複数の漢方薬を服用すると、同じ生薬(例えば甘草や麻黄など)が重複してしまい、副作用のリスクが高まる場合があります。

また、西洋薬との相互作用も考慮が必要です。

グレープフルーツジュースやお茶など、一部の食品が薬の効果に影響を与えるケースもあるため、服用中の食事に関しても気になる点があれば専門家に確認しましょう。

漢方治療は「急がば回れ」薄毛改善への本質的なアプローチ

すぐにでも髪の悩みを解消したい、という気持ちは誰もが持っています。しかし、漢方による薄毛治療の本質は、目先の症状を抑えることだけではありません。

それは、自分の体と心に深く向き合い、健やかな髪が育つための「土壌」を根本から作り直す作業です。

ここでは、なぜ漢方治療が「急がば回れ」のアプローチなのか、その深い意味についてお話しします。

なぜ即効性だけを求めてはいけないのか

今の髪の状態は、長年の生活習慣や体質の積み重ねの結果です。一夜にしてその状態になったわけではないように、それを改善するにも相応の時間が必要です。

即効性のある治療は一時的に症状を隠すことはできても、根本的な原因が解決されていなければ、いずれまた同じ悩みに直面する可能性があります。

漢方治療は時間をかけて気・血・水のバランスを整え、腎の力を養います。この地道な積み重ねこそが、揺らぎにくい本当の健康と、その先にある美しい髪へとつながる道なのです。

体質改善による髪以外の嬉しい変化

漢方治療の素晴らしい点は、目的としていた薄毛の改善だけでなく、体全体の調子が上向くために副次的な効果を期待できることです。

これは、髪の悩みも他の不調も、根源は同じ「体質の乱れ」にあるからです。治療を続けるうちに、多くの人が髪以外の変化を実感します。

体質改善による嬉しい変化の例

- 長年悩んでいた冷え性が和らいだ

- 肌にツヤと透明感が出てきた

- 寝起きがすっきりして、日中も元気に過ごせる

- 月経トラブルが軽くなった

- 気持ちが前向きになり、イライラしにくくなった

こうした変化は治療が順調に進んでいる証であり、髪の状態が良くなる前兆とも言えます。

「薄毛治療が結果的に全身の健康と生活の質の向上につながる」というのが漢方ならではの大きなメリットです。

自分自身の体と向き合う重要性

漢方治療は、医師が処方した薬を飲むだけで完結するものではありません。治療をきっかけに、自分の体が出している小さなサインに耳を傾け、日々の生活を見直すことがとても重要です。

どのような時に疲れを感じるか、何を食べると調子が良いか、睡眠の質はどうかなど、自分の体を観察していたわる習慣を持ちましょう。

この「養生」の考え方が漢方薬の効果を最大限に引き出し、治療後の健やかな状態を維持する鍵となります。

漢方治療は、自分自身が主治医になるための学びの期間でもあるのです。

漢方と合わせて行いたいセルフケア

漢方薬の効果を高め、より早く薄毛改善を実感するためには、日々のセルフケアが欠かせません。

ここでは、今日から始められる食生活、マッサージ、生活習慣のポイントを紹介します。

髪を育む食生活のポイント

髪の主成分はタンパク質(ケラチン)です。まずは良質なタンパク質をしっかり摂るのが基本です。

その上で、漢方の考え方を取り入れた食材選びを心がけましょう。特に「血」を補い、「腎」を養う食材を意識的に食事に取り入れると良いです。

育毛をサポートする食材の例

| 目的 | 食材の例 | 期待される働き |

|---|---|---|

| 血を補う | レバー、ほうれん草、黒ごま、なつめ | 髪に栄養を届け、ツヤを与える |

| 腎を養う | 黒豆、くるみ、山芋、エビ、ニラ | 生命力を高め、抜け毛や白髪を防ぐ |

| 血行を促す | 生姜、ネギ、青魚(サバ、イワシなど) | 頭皮の血流を改善する |

逆に、体を冷やす冷たい飲食物や、血を汚す原因となる脂っこいもの、甘いものの摂りすぎには注意が必要です。

頭皮の血行を促すマッサージ

硬くなった頭皮は血行不良のサインです。シャンプーの際やリラックスタイムに、指の腹を使って優しく頭皮マッサージを行いましょう。

頭皮全体を動かすように、気持ち良いと感じる強さで揉みほぐします。血行を促進するツボである「百会(ひゃくえ)」(頭頂部中央)を優しく押すのも効果的です。

質の良い睡眠とストレス管理

髪の成長は、成長ホルモンが分泌される睡眠中に行われます。

午後10時から午前2時は「髪のゴールデンタイム」とも言われます。できるだけ日付が変わる前には就寝し、質の良い睡眠を確保しましょう。

また、ストレスは血行を悪化させる大敵です。軽い運動や趣味の時間を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけ、心身をリラックスさせると良いでしょう。

漢方薬を選ぶ際の注意点と専門家への相談

漢方薬はドラッグストアなどでも手に入りますが、女性の薄毛のような複雑な悩みの場合は自己判断で選ぶのではなく、専門家の診断を受けることが改善への近道です。

自己判断で漢方薬を選ぶリスク

漢方薬は「体質に合ってこそ」効果を発揮します。同じ薄毛の悩みでも原因となる体質が異なれば、選ぶべき処方も全く異なります。

もし体質に合わない漢方薬を服用すると、効果がないばかりか、かえって胃もたれや下痢、発疹などの副作用を引き起こす可能性があります。

広告やインターネットの情報だけで安易に選ぶのは避けましょう。

漢方専門の医師や薬剤師に相談するメリット

漢方を専門とする医師や薬剤師は、独自の「四診(ししん)」という方法でその人の体質を総合的に判断します。

四診とは、話を聞く「問診」、顔色や舌の状態を見る「望診」、声の調子や匂いを聞き分ける「聞診」、脈やお腹に触れる「切診」です。

これらの情報から薄毛の根本原因となっている体質の乱れを正確に突き止め、数ある漢方薬の中から最も適した一剤を選び出してくれます。

生活習慣に関する的確なアドバイス(養生指導)を受けられるのも大きなメリットです。

クリニックでの漢方治療の流れ

専門のクリニックでは詳しい問診から始まります。髪の悩みだけでなく食事や睡眠、月経の状態やストレスの有無など、一見関係ないようなことも含めて、心身の状態を丁寧にヒアリングします。

その後、舌診や脈診、腹診などを行い、漢方的な診断を下します。

診断結果に基づいて漢方薬が処方され、定期的に通院しながら、体質の変化に合わせて処方の調整を行っていくのが一般的な流れです。

よくある質問

さいごに、女性の薄毛に関する漢方治療について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- 漢方薬に副作用はありますか?

-

「漢方薬は自然由来だから副作用がない」というのは誤解です。医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。

代表的なものに、食欲不振や胃もたれなどの消化器症状、発疹やかゆみなどがあります。また、まれに間質性肺炎や肝機能障害などが起こることも報告されています。

しかし、専門家が体質を正しく診断して適切な処方を行えば、副作用のリスクは最小限に抑えられます。

服用を始めて何か異変を感じたときはすぐに服用を中止し、処方を受けた医師や薬剤師に相談してください。

- 保険は適用されますか?

-

医師が治療のために必要と判断して処方する漢方薬(医療用漢方製剤)の多くは、健康保険が適用されます。女性の薄毛(脱毛症)も、医師が治療対象と認めれば保険診療の範囲内となります。

ただし、薬局で自分で購入する一般用漢方製剤(OTC医薬品)や、保険適用外の生薬を独自に調合する漢方薬局などでは全額自己負担となります。

医療機関での処方は基本的に保険適用となりますので、費用負担を抑えながら治療を続けられるでしょう。

- どのくらいの費用がかかりますか?

-

保険適用の場合、漢方薬の費用は3割負担の方で1ヶ月あたり2,000円から5,000円程度が目安となります。これに診察料などが加わります。

処方される漢方薬の種類や日数によって費用は変動します。

自由診療の場合は全額自己負担となるため、医療機関や薬局によって費用は大きく異なります。初診時に費用の詳細についてもしっかりと確認しておきましょう。

参考文献

YAMADA, Haruki. Japanese kampo medicine. Writing in plain English, 2010, 225.

SHIBATA, Yoshiharu; WU, Jean. Kampo treatment for climacteric disorders. Paradigm Publications, 1997.

HERMAN, Anna; HERMAN, Andrzej P. Mechanism of action of herbs and their active constituents used in hair loss treatment. Fitoterapia, 2016, 114: 18-25.

KAWASHIMA, Nozomu, et al. A combination of herbal formulas, acupuncture, and novel pine-needle stimulation for recurrent alopecia areata: A case report. Medicine, 2021, 100.20: e26084.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

PATEL, Satish, et al. Hair growth: focus on herbal therapeutic agent. Current drug discovery technologies, 2015, 12.1: 21-42.

ZGONC ŠKULJ, Ana, et al. Herbal preparations for the treatment of hair loss. Archives of dermatological research, 2020, 312: 395-406.

USHIROYAMA, Takahisa, et al. Clinical efficacy of EH0202, a Kampo formula, on the health of middle-aged women. The American Journal of Chinese Medicine, 2004, 32.05: 755-770.