髪は女の命と言われますが、髪は見た目を大きく左右する部分ですので、女性にとってとても大切なものです。

「禿げない習慣はありますか?」「禿げない人の特徴を教えてください」といった質問を受けることもあり、将来の薄毛を気にされている方も少なくありません。

髪が薄くなる原因は一つではなく、生活習慣やヘアケア、体質など、様々な要因が複雑に絡み合っています。

この記事では、健やかな髪を育むために、今日から始められる具体的な習慣や、禿げない人に共通する特徴を、女性の視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

そもそも女性の「禿げない」とは?男性との違い

女性の薄毛は、男性の薄毛とは様相が異なります。

男性のように生え際が後退したり、頭頂部がO字型に禿げたりするケースは少なく、多くは髪全体のボリュームダウンという形で現れます。

全体的に薄くなる「びまん性脱毛症」

女性の薄毛で最も代表的なのが「びまん性脱毛症」です。これは特定の部位だけが抜けるのではなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる状態を指します。

髪の分け目が以前より目立つようになった、髪全体のボリュームが減って地肌が透けて見える、髪の毛一本一本が細く弱々しくなった、といった症状が特徴です。

ゆっくり進行するケースが多いため、ご自身では気づきにくい場合もあります。

ホルモンバランスの変化が大きな要因

女性の体は、一生を通じて女性ホルモンの影響を大きく受けます。

なかでも、髪の成長を促進してハリやコシを保つ役割を持つ「エストロゲン」の分泌量が、薄毛と深く関係しています。

加齢や妊娠・出産、過度なストレスや不規則な生活などによってエストロゲンが減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まり、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増加しやすくなります。

このホルモンバランスの変動が、女性の薄毛を引き起こす主要な原因の一つです。

女性ホルモンとヘアサイクルの関係

| 時期 | ホルモンバランスの状態 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 成長期・成熟期 | エストロゲンが優位 | 髪が太く長く成長しやすい |

| 妊娠中 | エストロゲンが非常に多い | 抜け毛が減り、毛量が増えたように感じる |

| 出産後・更年期 | エストロゲンが急激に減少 | 抜け毛が増加し、髪が細くなる傾向 |

男性型とは異なる頭皮環境

一般的に、女性の頭皮は男性に比べて皮脂の分泌量が少ない傾向にあります。

そのため、男性に多い「脂漏性脱毛症(皮脂の過剰分泌が原因で起こる脱毛症)」のリスクは低い一方で、頭皮が乾燥しやすいという特徴があります。

頭皮の乾燥はフケやかゆみを引き起こすだけでなく、バリア機能の低下を招き、外部からの刺激に弱い状態になります。

これが、健康な髪が育つ土壌を損なう一因となるのです。

見た目の印象を左右する髪のハリ・コシ

女性の薄毛の悩みは、単純な本数の減少だけではありません。髪一本一本が細くなる「軟毛化」も、見た目のボリューム感を大きく損なう要因です。

髪のハリやコシが失われるとヘアスタイルが決まりにくくなったり、全体的に疲れた印象を与えたりします。

禿げない女性は髪の本数だけでなく、髪そのものの健康状態、つまり太さや強さを維持している方が多いです。

禿げない女性に共通する生活習慣

健やかな髪は、日々の地道な生活習慣の積み重ねによって育まれます。髪も体の一部であり、体の健康状態が髪に反映されるのは当然です。

ここでは、禿げない女性が自然と実践している、基本的ながらも非常に重要な4つの生活習慣を紹介します。

栄養バランスの取れた食事

私たちの体や髪は食べたものから作られます。特に髪の主成分であるタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルなど、バランスの取れた栄養摂取は、美しい髪を育むための基本中の基本です。

インスタント食品やファストフードに偏った食事では、髪に必要な栄養が不足しがちです。

髪の健康を意識した食事を心がけることが、薄毛予防の第一歩となります。

質の高い睡眠の確保

睡眠中は体の細胞を修復し、成長を促す「成長ホルモン」が最も多く分泌されるゴールデンタイムです。

この成長ホルモンは毛母細胞の分裂を活発にし、髪の成長を助ける働きをします。睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が滞り、ヘアサイクルが乱れてしまいます。

単に長く眠るだけでなく、決まった時間に就寝・起床し、深い眠り(ノンレム睡眠)を確保する「睡眠の質」を高める工夫が大切です。

睡眠の質を高めるための工夫

| 項目 | 良い例 | 避けるべき例 |

|---|---|---|

| 就寝前の行動 | ぬるめのお風呂に浸かる、読書をする | スマートフォンやPCの画面を見る |

| 食事・飲み物 | 就寝3時間前までに夕食を済ませる | 就寝直前の食事、カフェインやアルコールの摂取 |

| 寝室の環境 | 静かで暗い、快適な温度・湿度 | 明るい照明、騒音、暑すぎる・寒すぎる環境 |

適度な運動の継続

運動不足は、全身の血行不良を招きます。頭皮の毛細血管は非常に細いため、血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛母細胞まで届きにくくなります。

ウォーキングやジョギング、ヨガといった有酸素運動を習慣にすると全身の血流が改善し、頭皮の隅々まで栄養を届ける手助けをします。

運動はストレス解消にもつながり、心身両面から髪に良い影響を与えます。

ストレスとの上手な付き合い方

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。また、ホルモンバランスの乱れにもつながり、薄毛の大きな引き金となります。

現代社会でストレスを完全になくすのは現実的とは言えませんが、自分なりの解消法を見つけて上手に付き合っていくことが重要です。

趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したり、自然の中でリラックスしたりと、意識的に心と体を休ませる時間を作りましょう。

髪と頭皮を育む食事の秘訣

「何を食べるか」は、髪の健康に直接的な影響を与えます。健やかで美しい髪を育むためには、毎日の食事内容を見直し、髪に良い栄養素を積極的に摂取することが大切です。

タンパク質は髪の主成分

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、タンパク質が不足すると髪が細くなったり、弱くなったりする原因になります。

肉や魚、卵や大豆製品など、良質なタンパク質を毎食のメニューにバランス良く取り入れるのを意識しましょう。

特に大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることで知られており、女性の薄毛予防に役立つと期待されています。

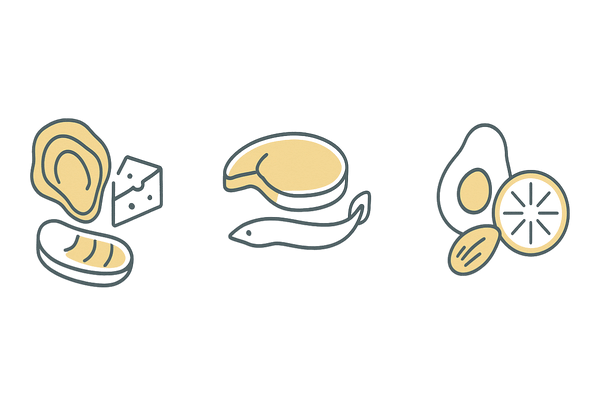

髪の成長を支える主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンを作る | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ |

ビタミン・ミネラルで頭皮環境を整える

ビタミンやミネラルは、タンパク質が髪の毛に変わる過程をサポートしたり、頭皮の健康を維持したりする上で重要な役割を果たします。

例えば、亜鉛はケラチンの合成に必要ですし、ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促進します。ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、ビタミンEは血行を促進する働きがあります。

これらの栄養素は、緑黄色野菜や果物、海藻類やナッツ類などに豊富に含まれています。

一つの食材に偏らず、彩り豊かな食卓を心がけるのが、バランス良く摂取するコツです。

血行を促進する食材

頭皮の血行を良くする工夫も、薄毛予防には大切です。血流を改善する働きを持つ栄養素を積極的に摂りましょう。

代表的なものに、ビタミンEやカプサイシンがあります。ビタミンEはアーモンドなどのナッツ類やかぼちゃ、アボカドに、カプサイシンは唐辛子などに含まれています。

ただし、香辛料の摂りすぎは胃腸に負担をかける場合もあるため、適量を心がけてください。

また、体を温める効果のあるショウガやネギなども、食事に取り入れると良いでしょう。

避けるべき食生活

髪に良い食事がある一方で、薄毛を進行させる可能性のある食生活も存在します。特に注意したいのが、高脂肪・高カロリーな食事です。

揚げ物やスナック菓子、甘いものの摂りすぎは皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる原因となります。

また、過度な食事制限によるダイエットは、髪に必要な栄養素が極端に不足し、深刻な抜け毛を引き起こす可能性があります。

健康的な体を維持すると、結果的に健康な髪につながるのです。

毎日のヘアケアで見直すべきポイント

良かれと思って行っている毎日のヘアケアが、実は頭皮や髪に負担をかけているケースは少なくありません。間違ったケアは薄毛を助長する原因にもなり得ます。

正しいシャンプーの方法

シャンプーの一番の目的は、髪よりも頭皮を清潔に保つことです。しかし、洗いすぎや間違った洗い方は頭皮を傷つけ、乾燥を招きます。

爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。

シャンプー剤が残ると頭皮トラブルの原因になるため、すすぎは時間をかけて丁寧に行うのが重要です。

頭皮に優しいシャンプーの手順

| 手順 | ポイント | 目的 |

|---|---|---|

| 1. ブラッシング | シャンプー前に髪のもつれを解く | 汚れを浮かせ、シャンプーの泡立ちを良くする |

| 2. 予洗い | ぬるま湯で髪と頭皮をしっかり濡らす | お湯だけで大半の汚れを落とす |

| 3. 洗う | 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う | 頭皮の血行を促進し、毛穴の汚れを落とす |

頭皮マッサージのすすめ

硬くなった頭皮は血行不良のサインです。頭皮マッサージは血流を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。

シャンプー中や、お風呂上がりのリラックスタイムなど、毎日の習慣として取り入れるのがおすすめです。

指の腹を使い、気持ち良いと感じる程度の力で、頭皮全体をゆっくりと動かすようにマッサージします。特に、血行が滞りやすい頭頂部や側頭部を重点的に行うと良いでしょう。

ドライヤーの適切な使い方

髪を濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮トラブルの原因になります。また、キューティクルが開いた状態なので、髪が傷みやすいです。

シャンプー後は、できるだけ速やかにドライヤーで乾かすことが大切です。

ただし、熱風を長時間同じ場所に当て続けると、頭皮や髪にダメージを与えてしまいます。ドライヤーを髪から20cm程度離し、常に動かしながら全体を乾かすようにしましょう。

8割ほど乾いたら冷風に切り替えて仕上げると、キューティクルが引き締まり髪にツヤが出ます。

紫外線対策の重要性

顔や腕と同じように、頭皮も紫外線のダメージを受けます。

紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こすだけでなく、髪の毛そのものにもダメージを与えて色褪せやパサつきの原因となります。

外出時には帽子や日傘を利用する、髪用の日焼け止めスプレーを使うなど、積極的な紫外線対策を心がけましょう。

特に、髪の分け目は紫外線を浴びやすいため、定期的に分け目を変えるのも有効な対策の一つです。

禿げにくい人の身体的な特徴とは

生活習慣だけでなく、もともとの体質や身体的な特徴も、髪の健康状態に関係する場合があります。

もちろん、これらの特徴に当てはまらないからといって、必ずしも薄毛になるわけではありません。

しかし、ご自身の体の状態を知ることは、適切なケアを行う上で参考になります。

遺伝的要因はどのくらい関係するのか

薄毛に遺伝が関係するのは事実ですが、特に男性のAGA(男性型脱毛症)ほど、女性の薄毛における遺伝の影響は強くないと考えられています。

女性の場合は遺伝的素因に加えて、ホルモンバランスの変化や生活習慣、ストレスなど、後天的な要因が複雑に絡み合って発症するケースがほとんどです。

そのため、「親が薄毛だから」と諦めるのではなく、予防できる部分に目を向けて対策を行うのが大切です。

良好な血行と健康な頭皮

禿げにくい人は、全身の血行が良い傾向にあります。手足が冷えにくく、顔色が明るいといった特徴が見られるかもしれません。

血行が良いと頭皮の毛細血管までしっかりと栄養と酸素が供給され、健康な髪が育ちやすい環境が保たれます。

また、頭皮自体が青白く、適度な潤いと弾力があるかどうかも重要です。

赤みがあったりフケやかゆみがあったり、カチカチに硬かったりするのは、頭皮環境が悪化しているサインです。

頭皮の健康状態チェック

| 項目 | 健康な状態 | 注意が必要な状態 |

|---|---|---|

| 色 | 青白い | 赤い、黄色っぽい、茶色い |

| 硬さ | 指で動かすと弾力がある | 硬くて動かない、ブヨブヨしている |

| その他 | 潤いがあり、フケやかゆみがない | 乾燥している、ベタついている、フケやかゆみがある |

ホルモンバランスが安定している

月経周期が安定しており更年期の不調が少ないなど、女性ホルモンのバランスが比較的安定している人は、髪のトラブルも少ない傾向があります。

ホルモンバランスは髪だけでなく、肌の調子や精神状態にも大きく影響します。

規則正しい生活やバランスの取れた食事、ストレスケアなど、ホルモンバランスを整えるための生活習慣は、そのまま薄毛予防にもつながります。

基礎代謝が高いことの利点

基礎代謝が高い人は何もしなくても消費するエネルギー量が多いため、血行が良く、体温も比較的高めに保たれる傾向があります。

体温が高いと細胞の新陳代謝が活発になり、髪の成長にも良い影響を与えます。

筋肉量が多いほど基礎代謝は高くなるため、適度な筋力トレーニングを取り入れると、間接的に髪の健康に寄与するといえるでしょう。

薄毛を招くNG習慣チェックリスト

知らず知らずのうちに、薄毛を進行させるような習慣を続けているかもしれません。

日々の生活の中に潜む髪と頭皮にとって良くない習慣を認識し、一つずつ改善していきましょう。

過度なダイエット

体重を急激に落とすような無理なダイエットは、体だけでなく髪にも深刻なダメージを与えます。

食事量を極端に減らすと髪の主成分であるタンパク質はもちろん、髪の成長に必要なビタミンやミネラルも不足してしまいます。

体は生命維持に必要な臓器へ優先的に栄養を送るため、髪への栄養供給は後回しにされます。この結果、髪が細くなったり、大量に抜けたりするのです。

健康的なダイエットは、バランスの取れた食事と適度な運動が基本です。

喫煙と過度な飲酒

喫煙はニコチンの作用で血管を収縮させ、全身の血行を悪化させます。特に頭皮の毛細血管は影響を受けやすく、毛根への栄養供給が滞る原因となります。

また、喫煙は体内のビタミンCを大量に消費するため、頭皮の健康維持にも悪影響を及ぼします。

一方、適度なアルコールは血行を促進しますが、過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、髪の生成に必要なタンパク質の合成を妨げる可能性があります。お酒はほどほどに楽しむのが良いでしょう。

髪に良くない生活習慣

| 習慣 | 髪への主な悪影響 | 改善のポイント |

|---|---|---|

| 過度なダイエット | 栄養不足による抜け毛、軟毛化 | バランスの取れた食事を基本にする |

| 喫煙 | 血管収縮による血行不良 | 禁煙を目指す、本数を減らす |

| ポニーテールなど | 毛根への物理的負担(牽引性脱毛症) | 毎日同じ髪型を避ける、緩めに結ぶ |

髪を強く引っ張るヘアスタイル

毎日同じ場所で髪をきつく結ぶポニーテールやエクステンションなどは、毛根に継続的な負担をかけ、「牽引性(けんいんせい)脱毛症」を引き起こす原因となります。

これは、物理的な力によって髪が抜けてしまう状態です。特に生え際や分け目など、負担がかかりやすい部分の薄毛につながります。

たまには髪を下ろして頭皮を休ませたり、結ぶ位置を変えたり、シュシュなど緩めのヘアアクセサリーを使ったりする工夫が必要です。

間違ったヘアケア製品の選択

洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥やバリア機能の低下を招く場合があります。

自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合った、マイルドな洗浄成分のアミノ酸系シャンプーなどを選ぶことが大切です。

また、スタイリング剤を使った日は、その日のうちにしっかりと洗い流しましょう。スタイリング剤が毛穴に詰まると、炎症や抜け毛の原因になりやすいです。

- 頭皮タイプに合わない製品

- 洗浄力が強すぎるシャンプー

- 毛穴を詰まらせるスタイリング剤

よくある質問

さいごに、女性の薄毛に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 髪を毎日洗うと禿げやすくなりますか?

-

一概にそうとは言えません。むしろ、頭皮を不潔な状態にしておくほうが、雑菌の繁殖や炎症を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。

重要なのは、洗い方とシャンプー剤の選択です。ご自身の頭皮タイプに合ったシャンプーを使い、指の腹で優しくマッサージするように洗えば、毎日洗っても問題ありません。

ただし、乾燥がひどい場合などは、2日に1回にするなど、ご自身の状態に合わせて調整するのも有効です。

- サプリメントは薄毛予防に効果がありますか?

-

あくまで食事の補助として捉えましょう。基本は、日々の食事からバランス良く栄養を摂取することです。

その上で、食事だけでは不足しがちな栄養素(例えば、亜鉛やビタミンB群、鉄分など)をサプリメントで補うと、薄毛予防の一助となる可能性があります。

ただし、サプリメントの過剰摂取は、かえって健康を害する場合もあります。製品の用法・用量を守り、不明な点があれば医師や薬剤師に相談すると良いでしょう。

- 白髪染めやパーマは薄毛の原因になりますか?

-

直接的な薄毛の原因と断定はできませんが、頭皮や髪にダメージを与える可能性はあります。

カラー剤やパーマ液などの化学薬品は、頭皮に刺激を与えて炎症(かぶれ)を引き起こしたり、髪のキューティクルを傷つけて髪を弱くしたりする場合があります。

頻度を減らす、頭皮に薬剤をつけないように施術してもらう、刺激の少ない製品を選ぶ、施術後はトリートメントでしっかりケアするなど、ダメージを最小限に抑える工夫が重要です。

もし頭皮に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

- 産後の抜け毛は治りますか?

-

産後の抜け毛は「分娩後脱毛症」と呼ばれ、多くの女性が経験する一時的な生理現象です。

妊娠中に増加していた女性ホルモン(エストロゲン)が出産後に急激に減少するため、ヘアサイクルが一斉に休止期に入り、一時的に抜け毛が増えるのです。

通常は、産後半年から1年ほどでホルモンバランスが整うにつれて、自然に回復していきます。過度に心配せず、栄養バランスの取れた食事と十分な休息を心がけましょう。

ただし、1年以上経っても改善しない場合や、あまりに抜け毛が多い場合は他の原因も考えられるため、専門のクリニックに相談するのがおすすめです。

参考文献

YI, Yanhua, et al. Effect of behavioral factors on severity of female pattern hair loss: an ordinal logistic regression analysis. International Journal of Medical Sciences, 2020, 17.11: 1584.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

SU, Lin-Hui; CHEN, Li-Sheng; CHEN, Hsiu-Hsi. Factors associated with female pattern hair loss and its prevalence in Taiwanese women: a community-based survey. Journal of the American Academy of Dermatology, 2013, 69.2: e69-e77.

HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.

BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.

SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.

VAN ZUUREN, Esther J.; FEDOROWICZ, Zbys; SCHOONES, Jan. Interventions for female pattern hair loss. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, 5.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.