「最近、お風呂の排水溝にたまる髪の毛の量が増えた」「前はそうではなかったのに、最近はブラッシングするたびに、ごそっと髪が抜ける気がする」など、抜け毛の増加に不安を感じる女性もいるのではないでしょうか。

女性の抜け毛や薄毛の悩みは、決して珍しいものではありません。その原因は多岐にわたりますが、特に女性の体はホルモンバランスの変動に影響を受けやすく、それが髪の健康に直結する場合があります。

また、日々の食事で摂取する栄養素の過不足も、髪の状態を左右する重要な要素です。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「最近、抜け毛が増えた?」女性薄毛のサインを見逃さない

髪の毛には「毛周期」という生え変わりのサイクルがあり、健康な人でも毎日ある程度の本数は自然に抜けています。

しかし、その本数が明らかに増えたり、髪全体のボリュームが減ってきたりした場合は、注意が必要です。

まずは、ご自身の抜け毛が正常な範囲内なのか、それとも何らかの異常のサインなのかを見極めましょう。

正常な抜け毛と危険な抜け毛の違い

健康な頭皮では、1日に50本から100本程度の髪の毛が抜けると言われています。これらは毛周期の「休止期」に入った髪が自然に抜け落ちるもので、心配する必要はありません。

しかし、シャンプーやブラッシングの際に明らかに以前より多くの毛が抜ける、枕に付着する毛が増えたといった場合は、注意信号かもしれません。

抜けた毛の状態も確認してみましょう。正常な抜け毛は、毛根部分がふっくらとしたマッチ棒のような形をしています。

一方で、毛根がなかったり、細く尖っていたり、短い毛や細い毛が多く抜けたりする場合は、髪が十分に成長する前に抜けてしまっている可能性があります。

抜け毛の状態比較

| 項目 | 正常な抜け毛 | 注意が必要な抜け毛 |

|---|---|---|

| 1日の本数 | 50~100本程度 | 200本以上、または急激な増加 |

| 抜けた毛の毛根 | 白く丸みがある | 黒い、小さい、または付着物がない |

| 抜けた毛の太さ | 太くしっかりしている | 細く短い毛が多い |

女性の薄毛が進行するパターン

男性の薄毛が額の生え際や頭頂部から進行するケースが多いのに対し、女性の薄毛は異なるパターンを示すのが特徴です。

特定の部位だけが薄くなるのではなく、髪の分け目が目立ってきたり、頭部全体の髪が均等に薄くなったりする「びまん性脱毛症」が代表的です。

このため、初期段階では変化に気づかない方も少なくありません。

- びまん性脱毛症 頭部全体の髪が薄くなる

- FAGA(女性男性型脱毛症) 分け目を中心に薄毛が広がる

- 牽引性脱毛症 ポニーテールなどで髪が引っ張られて起こる

抜け毛が増える年代とその背景

女性の髪の悩みは特定の年代に限ったものではありません。

20代や30代でも、過度なダイエットやストレス、生活習慣の乱れから抜け毛が増える場合があります。特に大きな変化が現れやすいのが、出産後と更年期です。

これらの時期は女性ホルモンのバランスが劇的に変動するため、髪の毛周期に影響を与え、一時的に抜け毛が著しく増加しやすいです。

女性の抜け毛と深く関わるホルモンバランスの乱れ

女性の体と心は、一生を通じてホルモンの影響を受け続けます。

なかでも「エストロゲン」と「プロゲステロン」という2つの女性ホルモンは、月経周期や妊娠・出産、そして更年期といったライフステージの変化に伴い、その分泌量が大きく変動します。

このホルモンの波が、髪の健康にも深く関わっているのです。

女性ホルモン「エストロゲン」の役割

エストロゲンは女性らしい体つきを作るだけでなく、髪の毛の成長を促進し、そのハリやコシを保つ働きを担っています。

髪の成長期を長く維持し、髪が太く健康に育つのを助ける重要なホルモンです。

エストロゲンの分泌が十分な時期は、髪は豊かでつややかな状態を保ちやすいと言えます。

産後や更年期に抜け毛が増える理由

妊娠中はエストロゲンの分泌量が非常に高くなるため、本来なら休止期に入って抜けるはずの髪の毛までが成長期を維持し、抜けにくい状態になります。

しかし、出産を終えるとエストロゲンの分泌量は急激に減少し、妊娠中に抜けなかった髪が一斉に休止期に入るため、「産後脱毛症」として一時的に大量の抜け毛が起こります。

同様に、40代後半から始まる更年期も、エストロゲンの分泌量が大きく減少する時期です。

このホルモン量の低下が髪の成長期を短くし、全体的に髪が細く薄くなる原因の一つとなります。

女性のライフステージとホルモン変化

| ライフステージ | エストロゲンの状態 | 髪への主な影響 |

|---|---|---|

| 思春期~性成熟期 | 分泌が活発で安定的 | 髪が最も健康な状態を保ちやすい |

| 妊娠中 | 分泌量が著しく増加 | 髪が抜けにくくなる |

| 出産後 | 分泌量が急激に減少 | 一時的に抜け毛が急増する |

| 更年期 | 分泌量が大きく減少 | 髪が細くなり、薄毛が進行しやすくなる |

ピルの服用や中止と髪の関係

低用量ピルは、ホルモンバランスを人為的にコントロールするお薬です。服用中はホルモンバランスが安定するため、髪の状態が良好に保たれる場合があります。

しかし、ピルの服用を中止すると体内のホルモン環境が再び変化するため、産後脱毛症と同じような理屈で一時的に抜け毛が増加する方もいます。

これは体の自然な反応であり、多くは数ヶ月で落ち着きます。

甲状腺ホルモンの異常が引き起こす抜け毛

女性の抜け毛の原因として、女性ホルモンだけでなく「甲状腺ホルモン」の異常も見逃せません。

甲状腺はのどぼとけの下にある蝶のような形をした臓器で、体の新陳代謝を活発にするホルモンを分泌しています。

この甲状腺の働きに異常が生じると髪の毛の成長サイクルが乱れ、抜け毛の原因となる場合があります。特に女性は甲状腺の病気にかかりやすい傾向があります。

甲状腺機能低下症(橋本病など)の症状

甲状腺ホルモンの分泌が不足する「甲状腺機能低下症」では、全身の代謝が低下します。

その結果、髪の毛の成長が遅くなり、髪が乾燥してパサついたり、眉毛の外側が薄くなったりするケースがあります。

抜け毛も全体的に起こり、びまん性の脱毛として現れる方が多いです。自己免疫疾患である橋本病が、この機能低下症の主な原因として知られています。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)の症状

逆に、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「甲状腺機能亢進症」でも抜け毛が起こります。代表的な病気はバセドウ病です。

代謝が過剰に活発になるため毛周期のサイクルが早まり、髪が十分に成長しないまま休止期に入って抜けてしまうのです。髪が柔らかく、細くなる傾向も見られます。

甲状腺機能の異常による主な症状

| 症状 | 機能低下症(橋本病など) | 機能亢進症(バセドウ病など) |

|---|---|---|

| 髪の状態 | 乾燥、パサつき、抜け毛 | 細く柔らかくなる、抜け毛 |

| 体温・汗 | 寒がり、汗をかきにくい | 暑がり、汗をかきやすい |

| 体重 | 増加しやすい | 減少しやすい |

| 精神状態 | 無気力、眠気 | イライラ、落ち着きがない |

甲状腺ホルモンと毛周期の関係

甲状腺ホルモンは毛母細胞の活動に直接作用し、毛周期の「成長期」を維持するために重要な役割を果たします。

このホルモンの量が多すぎても少なすぎても成長期が短縮され、休止期や脱毛期に移行する毛髪の割合が増加します。これによって全体の毛髪量が減少し、薄毛として認識されるようになります。

原因不明の抜け毛が続くときは、内科や内分泌科で甲状腺の検査を受けることも検討しましょう。

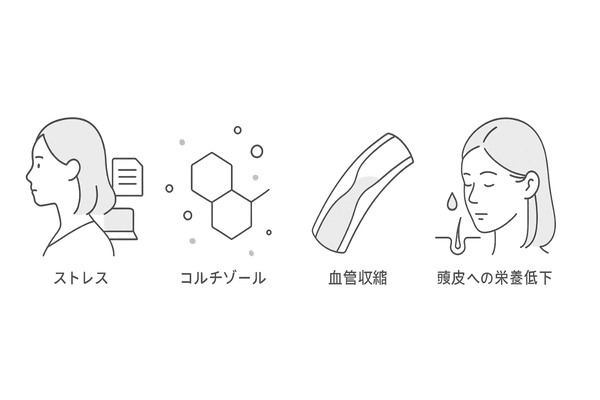

ストレスと抜け毛の密接な関係|コルチゾールの影響

「ストレスで髪が抜ける」という話をよく耳にしますが、これは単なる言い伝えではありません。

精神的なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、実際に髪の健康に悪影響を及ぼすと科学的にも分かっています。

特に、ストレスによって分泌されるホルモンが重要な鍵を握っています。

ストレスホルモン「コルチゾール」とは

私たちがストレスを感じると、体はそれに対抗するために副腎皮質から「コルチゾール」というホルモンを分泌します。

コルチゾールは短期的には血糖値を上げたり、炎症を抑えたりして、体がストレス状況を乗り切るのを助ける重要な働きをします。

しかし、仕事や人間関係などで慢性的なストレスにさらされ、コルチゾールの分泌が高い状態が続くと、体にさまざまな不調をもたらします。

慢性的なストレスが頭皮に与える影響

過剰なコルチゾールは、血管を収縮させる作用があります。

頭皮には毛細血管が張り巡らされていますが、これらの血管が収縮すると、髪の毛の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。

この栄養不足の状態が髪の成長を妨げ、抜け毛を誘発する一因となります。

- 血管の収縮

- 自律神経の乱れ

- 睡眠の質の低下

- 免疫機能の変動

ストレスによる血行不良と栄養供給の悪化

ストレスは自律神経のバランスも崩します。特に、体を緊張・興奮させる交感神経が優位な状態が続くと、血管は収縮しやすくなります。

この血行不良は頭皮を硬くし、毛根への栄養供給をさらに悪化させる悪循環を生み出します。

頭皮の血行を改善して健康な髪を育むためには、リラックスした状態を保ち、副交感神経を優位にさせる工夫が大切です。

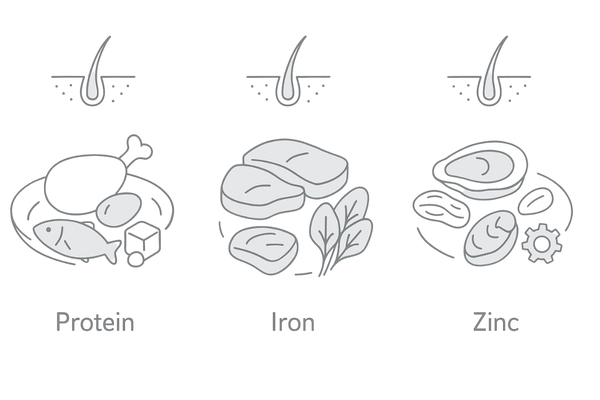

髪の健康を支える必須栄養素|その役割と不足の影響

ホルモンバランスと並んで、髪の健康を左右するもう一つの大きな柱が「栄養」です。

髪の毛は、私たちが毎日口にする食べ物から作られています。特定の栄養素が不足すると髪を健やかに育めなくなり、抜け毛や薄毛、髪質の低下に直結します。

特に、過度な食事制限を伴うダイエットは、髪にとって大きなダメージとなるため注意が必要です。

髪の主成分「タンパク質(ケラチン)」

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、食事から摂取するタンパク質が不足すると、新しい髪の毛を作れなくなります。

肉や魚、卵や大豆製品など、良質なタンパク質を毎日の食事にバランス良く取り入れる心がけが健康な髪の土台を作ります。

タンパク質を多く含む食品

| 分類 | 主な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 動物性タンパク質 | 鶏むね肉、豚ヒレ肉、鮭、卵 | アミノ酸バランスが良い |

| 植物性タンパク質 | 豆腐、納豆、豆乳、レンズ豆 | 低脂質でヘルシー |

亜鉛不足が引き起こす脱毛

亜鉛はタンパク質を髪の毛(ケラチン)に再合成する際に必要となる重要なミネラルです。

亜鉛が不足すると、たとえ十分なタンパク質を摂取していても、それを効率的に髪の毛に変えられません。このため、亜鉛不足は抜け毛の直接的な原因となる場合があります。

また、亜鉛は新しい細胞の生成にも関わるため、不足すると毛周期の乱れにもつながります。

亜鉛を多く含む食品

| 分類 | 主な食品例 | ポイント |

|---|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし | 特に牡蠣は含有量が多い |

| 肉類 | 牛肉(赤身)、豚レバー | 動物性食品は吸収率が高い |

| その他 | カシューナッツ、高野豆腐 | 間食や副菜で補う |

鉄分不足(貧血)と髪の細り

鉄分は血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。鉄分が不足して貧血状態になると、頭皮の毛母細胞にも十分な酸素が供給されなくなります。

この酸素不足により毛母細胞の働きが低下し、健康な髪を作れなくなるため、髪が細くなったり抜け毛が増えたりします。

特に月経のある女性は鉄分が不足しやすいため、意識的な摂取が重要です。

鉄分を多く含む食品

| 分類 | 主な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| ヘム鉄(吸収率が高い) | 豚・鶏レバー、赤身肉、カツオ | 動物性食品に多い |

| 非ヘム鉄(吸収率が低い) | 小松菜、ほうれん草、ひじき | ビタミンCと摂ると吸収率アップ |

美髪に欠かせないビタミン群

ビタミン類も髪の健康維持に多角的に関わっています。

ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌をコントロールします。ビタミンCは鉄分の吸収を助けるとともに、コラーゲンの生成をサポートして頭皮の健康を保ちます。

ビタミンEは強い抗酸化作用と血行促進作用で、頭皮環境を健やかに整えます。

これらのビタミンのバランス良い摂取が、美しい髪を育むためには大切です。

髪に良いビタミンとその働き

| ビタミン | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 頭皮の代謝促進、皮脂コントロール | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米 |

| ビタミンC | 鉄分の吸収促進、コラーゲン生成 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |

栄養不足だけじゃない?見落としがちな生活習慣と抜け毛

ホルモンバランスや栄養素に気をつけていても抜け毛が改善しない、といったときに見直すべきは日々の「生活習慣」かもしれません。

「髪のため」と思って実践しているケアや、無意識に行っている日常の行動が、実は頭皮に負担をかけて抜け毛を助長している可能性があります。

「とりあえず寝る」では不十分!睡眠の質と髪の成長

「睡眠不足は髪に悪い」ということは広く知られていますが、大切なのは睡眠時間だけでなく「睡眠の質」です。

髪の成長を促す「成長ホルモン」は深いノンレム睡眠中、とりわけ就寝後3時間の間に最も多く分泌されます。

寝る直前までスマートフォンを見ていたり、明るい照明の下で過ごしたりすると脳が覚醒してしまい、深い眠りに入りにくくなります。

この結果、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長に悪影響を及ぼします。

睡眠時間を確保するだけでなく、就寝1〜2時間前にはリラックスできる環境を整え、質の高い睡眠を目指しましょう。

デスクワーク中心の生活が招く頭皮の血行不良

一日中パソコンに向かうデスクワークは、多くの女性にとって当たり前の働き方かもしれません。

しかし、長時間同じ姿勢でいると首や肩周りの筋肉を緊張させ、慢性的なコリを引き起こします。首や肩の血行が悪くなると、その上にある頭皮への血流も当然滞ります。

頭皮の血行不良は、髪の毛根に栄養を届けるルートを狭めるようなものです。いくらバランスの良い食事を摂っても、栄養が頭皮まで届かなければ意味がありません。

定期的に立ち上がってストレッチをする、肩を回すなど、意識的に体の緊張をほぐす習慣を取り入れましょう。

良かれと思って逆効果?間違ったヘアケア習慣

頭皮を清潔に保とうとするあまり、洗浄力の強すぎるシャンプーで1日に何度も髪を洗っている方もいらっしゃいます。

これは必要な皮脂まで奪い去り、頭皮の乾燥やバリア機能の低下を招きます。

また、熱すぎるお湯での洗髪も頭皮への刺激が強く、乾燥の原因となります。

逆に、髪を洗った後に濡れたまま自然乾燥させるのも問題です。濡れた頭皮は雑菌が繁殖しやすく、フケやかゆみ、炎症を引き起こす可能性があります。

- 洗浄力の強すぎるシャンプーの使用

- 1日に複数回のシャンプー

- 熱いお湯でのすすぎ

- タオルでゴシゴシと強く拭く

- 髪を濡れたまま長時間放置する

正しいヘアケアは、頭皮への負担を最小限に抑えることです。

ぬるま湯で優しく洗い、シャンプー後は速やかにドライヤーで根本から乾かすように心がけてください。

セルフチェックで確認|ホルモン異常と栄養不足のサイン

抜け毛の原因がホルモンにあるのか、栄養不足にあるのか、あるいは他の要因なのかを自分で判断するのは難しいものです。

しかし、体はさまざまなサインを発しています。ご自身の体調や食生活を振り返ると、原因を探るヒントが見つかるかもしれません。

体調の変化で気づくホルモンバランスの乱れ

ホルモンバランスが乱れると、髪だけでなく全身に変化が現れます。特に、月経周期の乱れは女性ホルモンの変動を示す分かりやすいサインです。

また、甲状腺ホルモンの異常は、抜け毛以外にも特徴的な症状を伴うケースが多いです。

以下のリストに当てはまる項目がないか確認してみましょう。

ホルモンバランスの乱れセルフチェック

| チェック項目 | 関連する可能性のあるホルモン |

|---|---|

| 月経不順、無月経、または経血量の変化がある | 女性ホルモン |

| 急に太りやすくなった、または痩せてきた | 甲状腺ホルモン、コルチゾール |

| ひどく疲れやすい、または常にイライラする | 甲状腺ホルモン、コルチゾール |

| 肌荒れやニキビが急に増えた | 女性ホルモン、コルチゾール |

食生活から見る栄養不足のリスク

日々の食事内容を振り返ると、原因究明の手がかりになります。

極端な食事制限を伴うダイエットをしている、あるいはインスタント食品や外食が多く栄養バランスが偏っている自覚がある場合は、髪に必要な栄養素が不足している可能性が高いです。

肉や魚をほとんど食べない方はタンパク質や鉄分、亜鉛が不足しがちです。

爪や肌の状態も髪の健康のバロメーター

髪と爪は同じケラチンというタンパク質からできており、いわば「姉妹」のような関係です。そのため、髪の栄養状態は爪にも現れやすいです。

爪がもろくなる、割れやすくなる、スプーンのように反り返る(スプーンネイル)、白い斑点ができるといった症状は、タンパク質や鉄分、亜鉛などの栄養不足のサインかもしれません。

同様に、肌の乾燥やかさつきも、体内の栄養状態を反映している場合があります。

専門クリニックに相談する前にできること

抜け毛や薄毛の悩みを抱えたとき、すぐに専門機関を訪れるのは勇気がいるかもしれません。

医療機関での検査や治療を検討する前に、まずはご自身の生活習慣を見直し、改善できる点から手をつけてみることが大切です。

セルフケアによって、抜け毛が改善するケースも少なくありません。

まずは食生活の見直しから

髪の材料となる栄養素をしっかり供給することが、何よりも基本です。

特定の食品だけを食べるのではなく、主食・主菜・副菜をそろえ、バランスの良い食事を心がけましょう。

髪の主成分であるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)、タンパク質の合成を助ける亜鉛(牡蠣、レバー、赤身肉)、頭皮に酸素を運ぶ鉄分(レバー、赤身肉、小松菜)は意識して摂取したい栄養素です。

質の高い睡眠をとるための工夫

髪の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠中に分泌されます。睡眠の質を高めるために、生活リズムを整える工夫が重要です。

毎日なるべく同じ時間に就寝・起床するように心がけましょう。また、就寝前はリラックスできる環境を作ると良いです。

- 就寝前のスマートフォンやPC操作を控える

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

- カフェインの摂取は午後に控える

- 自分に合った枕や寝具を選ぶ

上手なストレスとの付き合い方

現代社会でストレスを完全になくすのは困難です。そのため、ストレスを溜め込まず、上手に発散する方法を見つけることが重要になります。

軽い運動やウォーキング、ヨガなどは血行を促進し、気分転換にもなるのでおすすめです。

趣味に没頭する時間を作ったり、信頼できる友人と話したりするのも、心の健康を保つ上で助けになります。

ご自身に合ったリフレッシュ方法を見つけ、日常生活に取り入れてみましょう。

女性の抜け毛に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

- 髪を洗うと抜け毛が増える気がします

-

シャンプー時に抜ける髪の多くは、すでに成長を終えて休止期に入っていたものです。

洗髪という物理的な刺激によって、自然に抜けるべき髪が抜け落ちているだけであり、シャンプー自体が抜け毛を増やしているわけではありません。

抜け毛を恐れて洗髪を控えると、かえって頭皮に皮脂や汚れが溜まり、炎症などの頭皮トラブルを引き起こす可能性があります。

1日1回、ご自身の頭皮に合ったシャンプーで優しく洗うのがおすすめです。

- サプリメントは効果がありますか

-

髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、亜鉛、鉄、ビタミンなど)が食事だけで十分に摂取できない場合、サプリメントで補うのは有効な手段の一つです。

ただし、サプリメントはあくまで食事の補助です。基本はバランスの取れた食事であることを忘れないでください。

また、特定の栄養素を過剰に摂取すると、かえって健康を害する場合もあります。

どの栄養素が不足しているか分からないときは、自己判断で多量のサプリメントを服用するのではなく、医師や管理栄養士に相談すると良いでしょう。

- 遺伝的な要因は関係ありますか

-

薄毛には遺伝的な要因が関与するケースもあります。特に、女性男性型脱毛症(FAGA)は、遺伝的素因が影響すると考えられています。

ご家族に薄毛の方がいる場合、ご自身も薄毛になりやすい体質を受け継いでいる可能性はあります。

しかし、遺伝が全てではありません。ホルモンバランスや栄養状態、生活習慣やストレスなど、後天的な要因が複雑に絡み合って発症します。

遺伝的な素因があると感じる方こそ日頃から生活習慣に気を配り、頭皮環境を健やかに保つ工夫が、薄毛の予防や進行を遅らせる上で非常に重要です。

参考文献

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

ROOP, J. K. Hormone imbalance—a cause for concern in women. Res J Life Sci Bioinform Pharm Chem, 2018, 4: 237-51.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

KAREEM, Jabbar B., et al. Effect of malnutrition, hormones disturbance and malondialdehyde on hair loss in women: patients at Al-sader educational hospital, basrah governorate, Iraq-A case study. Biochem. Cell. Arch, 2020, 20: 5701-5708.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.