女性にとって髪は、美しさや若々しさの象徴であり、その髪が抜けていくことは大きな悩みとなります。

「最近、抜け毛が増えた気がする」「髪のボリュームが減ってきたかも」と感じる女性は少なくありません。しかし、なぜ髪の毛は抜けるのでしょうか。

この記事では、女性の抜け毛が起こる背景にある髪の生え変わりの周期から、女性特有の原因、ご自身でできる対策まで、専門的な観点から分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

正常なヘアサイクルと抜け毛の関係

抜け毛と聞くと、すぐに異常だと考えてしまいがちですが、髪の毛には「ヘアサイクル」という生まれ変わりの周期があり、健康な人でも毎日一定量の髪は自然に抜け落ちています。

髪の生え変わり周期への理解が、ご自身の抜け毛の状態を判断する上で重要です。

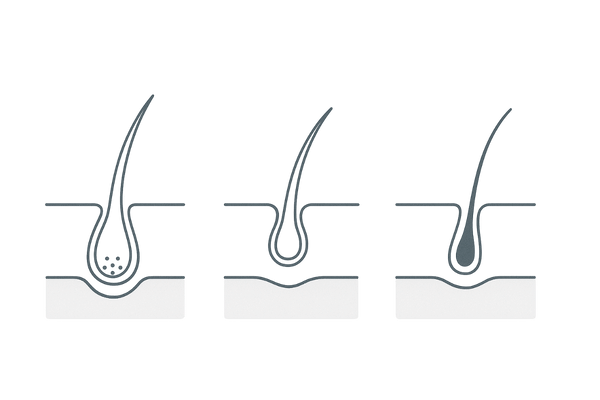

髪の毛が生え変わる「成長期」

ヘアサイクルの大部分を占めるのが「成長期」です。この期間、毛根の奥にある毛母細胞が活発に分裂を繰り返し、新しい髪の毛を作り出して太く長く成長させます。

女性の髪の場合、この成長期は通常4年から6年ほど続きます。

頭皮にある髪の毛の約85%から90%が、この成長期の段階にあると考えられています。

成長が止まる「退行期」

長く続いた成長期を終えると、髪は「退行期」へと移行します。この期間は2週間から3週間程度と短く、毛母細胞の分裂が急激に減少し、髪の成長が完全に止まります。

髪の毛を生成していた毛球部が萎縮し始め、頭皮の毛穴の中で徐々に上部へと押し上げられていきます。

全頭髪のうち、退行期にある髪はわずか1%程度です。

抜け落ちる準備をする「休止期」

退行期を過ぎると、髪は「休止期」に入ります。この期間は3ヶ月から4ヶ月ほど続き、髪の成長は完全にストップしています。

毛根はさらに浅い位置まで移動し、軽いブラッシングやシャンプーなどの刺激で自然に抜け落ちる準備が整った状態です。

そして、毛穴の奥では次の新しい髪の毛(成長期の髪)が作られ始めており、その新しい髪が伸びてくると、休止期の髪が押し出されるようにして脱毛します。これが自然な抜け毛です。

ヘアサイクルの各段階

| 段階 | 期間の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 成長期 | 4年~6年 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が成長する。 |

| 退行期 | 2週~3週 | 髪の成長が止まり、毛球が縮小する。 |

| 休止期 | 3ヶ月~4ヶ月 | 髪が抜け落ちる準備期間。新しい髪が作られ始める。 |

女性の抜け毛を引き起こす原因

健康なヘアサイクルが乱れると成長期が短くなったり、休止期にとどまる髪の毛が増えたりして、抜け毛の増加や薄毛につながります。

女性の抜け毛には、男性とは異なる特有の原因が複雑に関係しています。

ホルモンバランスの乱れ

女性の髪の健康には、女性ホルモンである「エストロゲン」が深く関わっています。エストロゲンは髪の成長を促進し、成長期を維持する働きを持っています。

しかし、妊娠・出産や更年期、過度なダイエットやストレスなどによってホルモンバランスが乱れ、エストロゲンの分泌が減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まります。

このホルモンバランスの変化がヘアサイクルを乱し、抜け毛を引き起こす大きな原因となります。

女性ホルモンと髪の働きの関係

| ホルモン | 髪への主な働き | 減少する主な要因 |

|---|---|---|

| エストロゲン | 髪の成長を促し、ハリやコシを保つ | 加齢(更年期)、出産、ストレス |

| プロゲステロン | ヘアサイクルの維持を助ける | ストレス、生活習慣の乱れ |

加齢による変化

年齢を重ねるのも抜け毛の原因の一つです。40代以降になると、女性ホルモンの分泌量が全体的に減少していきます。

それに伴い毛母細胞の働きも徐々に低下して、髪の毛が細くなったり、ヘアサイクルにおける成長期が短くなったりします。

その結果、髪全体のボリュームが減少し、地肌が目立ちやすくなります。

生活習慣の乱れ

髪の毛は、私たちが日々摂取する栄養素から作られています。

栄養バランスの偏った食事、特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助けるビタミン、ミネラルが不足すると健康な髪を育てられません。

また、睡眠不足は髪の成長を促す成長ホルモンの分泌を妨げ、血行不良は頭皮に必要な栄養を届きにくくするため抜け毛を助長します。

ストレスの影響

精神的なストレスも髪の健康に大きな影響を与えます。強いストレスを感じると自律神経が乱れて血管が収縮し、頭皮の血行が悪化します。

血行不良になると、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで十分に行き渡らなくなり、抜け毛や薄毛の原因となります。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れにも直結するため、注意が必要です。

女性特有の抜け毛のパターンと症状

女性の抜け毛は男性のように生え際が後退したり、頭頂部が薄くなったりするパターンとは異なり、特有の症状を示すケースが多いです。代表的なものをいくつか紹介します。

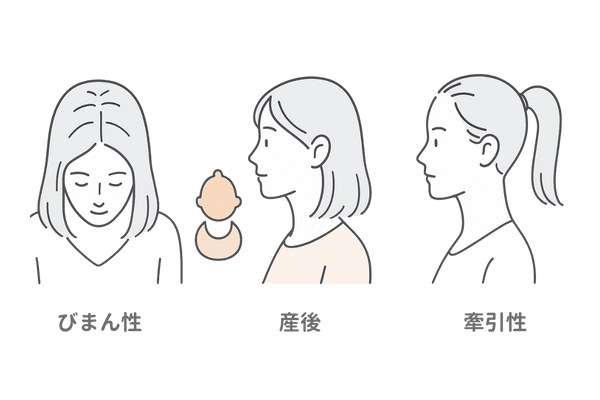

びまん性脱毛症とは

女性の薄毛で最も多いのが「びまん性脱毛症」です。これは、頭部全体で均等に髪の毛が薄くなる症状を指します。

特定の部位だけが抜けるのではなく全体のボリュームが失われ、分け目が目立ったり、地肌が透けて見えやすくなったりするのが特徴です。

加齢やホルモンバランスの乱れ、ストレスや栄養不足など、様々な要因が複合的に絡み合って発症すると考えられています。

分娩後脱毛症(産後の抜け毛)

出産を経験した多くの女性が直面するのが「分娩後脱毛症」です。

妊娠中は女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が高いレベルで維持されるため、本来なら休止期に入って抜けるはずの髪の毛が、成長期を維持したまま抜けずに留まります。

しかし、出産を終えるとホルモンバランスが急激に妊娠前の状態に戻るため、留まっていた髪が一斉に休止期に入り、産後2ヶ月から3ヶ月頃をピークに大量に抜け落ちます。

これは一時的な生理現象であり、通常は半年から1年ほどで自然に回復します。

牽引性脱毛症

毎日同じ髪型で、ポニーテールやきついお団子ヘアなど、髪を強く引っ張る状態を長時間続けていると発症するのが「牽引性脱毛症」です。

髪の毛が常に引っ張られるため毛根に負担がかかり、血行不良を引き起こします。

この状態が続くと、生え際や分け目部分の髪が細くなり、徐々に抜け落ちて薄くなっていきます。髪型を変えると改善が期待できます。

女性に見られる脱毛症の主な種類

| 脱毛症の種類 | 主な症状 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が均等に薄くなる | 加齢、ホルモンバランス、ストレスなど |

| 分娩後脱毛症 | 産後に一時的に抜け毛が急増する | 出産による急激なホルモン変化 |

| 牽引性脱毛症 | 生え際や分け目が薄くなる | 髪を強く引っ張り続ける物理的負担 |

その抜け毛、本当に年のせい?見過ごされがちな心と体のサイン

「抜け毛が増えたのは、もう年だから仕方ない」と諦めてしまう方もいるのではないでしょうか。

もちろん加齢も一つの要因ですが、それだけが原因とは限りません。抜け毛は、体や心が発している重要なサインである可能性があります。

ご自身の内面に目を向けると、これまで気づかなかった本当の原因が見つかるかもしれません。

「なんとなく不調」が髪に現れるとき

はっきりとした病気ではないけれど、いつも体がだるい、疲れやすい、気分が晴れないといった「なんとなくの不調」を感じている方は少なくありません。

このような状態は、自律神経の乱れや隠れた栄養不足、ホルモンバランスの微妙な変化が原因となっている場合があります。

体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を送るため、髪や爪、肌といった末端の部分は後回しにされがちです。

このため、体の不調が最初に髪の毛の質の低下や抜け毛として現れるケースは珍しくないのです。

完璧主義なあなたが抱えやすい髪の悩み

仕事もプライベートも常に完璧を目指し、真面目で責任感の強い方ほど、知らず知らずのうちに多くのストレスを溜め込んでしまう傾向があります。

常に緊張状態にあると交感神経が優位になり続け、血管が収縮し頭皮の血行が悪化します。

また、「こうあるべき」という強い思い込みが、自分自身を追い詰めてしまう場合もあります。

少し肩の力を抜き、自分をいたわる時間を持つと、健やかな髪を育むことにもつながります。

食事制限ダイエットによる影響

美しさを求めて行う食事制限ダイエットが、かえって髪の健康を損なう場合があります。

特に、特定の食品を完全に抜いたり、極端にカロリーを制限したりする方法は危険です。

髪の主成分であるタンパク質はもちろん、髪の成長をサポートするビタミンやミネラルが不足すると髪が細く弱々しくなり、簡単に抜け落ちてしまいます。

健康的な美しさは、バランスの取れた栄養の上に成り立ちます。

心と体の状態が髪に与える影響

| 心身の状態 | 髪への影響 | 見直したいポイント |

|---|---|---|

| なんとなく不調 | 髪質の低下、ツヤがなくなる、抜け毛 | 生活リズム、リラックスする時間の確保 |

| 完璧主義・ストレス | 頭皮の血行不良、円形脱毛症のリスク | 物事の捉え方、趣味や運動での発散 |

| 過度なダイエット | 髪が細くなる、切れ毛、抜け毛の増加 | 栄養バランスの取れた食事 |

抜け毛を悪化させるNG習慣

良かれと思って行っているヘアケアや、無意識のうちに続けている生活習慣が、実は抜け毛を悪化させている可能性があります。

日々の暮らしの中に潜む、髪に良くない習慣を見直してみましょう。

間違ったヘアケア

頭皮の汚れを落とそうと洗浄力の強すぎるシャンプーを使ったり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりしている方もいるのではないでしょう。

このような洗い方は頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥や炎症を引き起こす原因となります。

また、すすぎ残しは毛穴を詰まらせ、頭皮環境を悪化させます。熱いお湯でのシャンプーも頭皮への刺激が強すぎるため避けるべきです。

髪と頭皮に負担をかける洗い方

| NGな洗い方 | 頭皮への影響 |

|---|---|

| 爪を立てて洗う | 頭皮を傷つけ、炎症の原因になる |

| 熱すぎるお湯ですすぐ | 必要な皮脂を奪い、乾燥を招く |

| シャンプーのすすぎ残し | 毛穴詰まりやフケ、かゆみの原因になる |

睡眠不足と髪の関係

髪の毛は、私たちが眠っている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長が促されます。

特に、入眠後の深い眠りの時間帯に最も多く分泌されるため、睡眠時間が不足したり眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が不十分になります。

これにより髪の成長が妨げられ、ヘアサイクルが乱れる一因となります。

栄養バランスの偏った食事

髪の毛は「ケラチン」というタンパク質からできています。そのため、肉や魚、大豆製品などのタンパク質が不足すると、健康な髪は作られません。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を良くするビタミンEなど、ビタミンやミネラルも髪の成長には必要です。

インスタント食品やファストフード中心の食生活ではこれらの栄養素が不足しがちになり、抜け毛のリスクを高めます。

過度な飲酒と喫煙

アルコールを分解する過程で、髪の成長に必要なビタミンやアミノ酸が大量に消費されます。

また、過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、髪の主成分であるタンパク質の合成能力を低下させる可能性があります。

一方、喫煙は血管を収縮させ、全身の血行を悪化させます。特に頭皮のような末端の毛細血管は影響を受けやすく、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなります。

自宅でできる抜け毛対策|食事編

健康な髪を育むためには体の内側からのケア、つまり毎日の食事が非常に重要です。

髪の成長に良いとされる栄養素を意識的に摂取し、バランスの取れた食生活を心がけましょう。

髪の主成分となるタンパク質

髪の約90%はケラチンというタンパク質で構成されています。そのため、良質なタンパク質を十分に摂取するのが、丈夫な髪を作るための基本です。

肉や魚、卵や大豆製品などを毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。

- 肉類(赤身)

- 魚介類(青魚など)

- 卵

- 大豆製品(豆腐、納豆など)

頭皮環境を整えるビタミン類

ビタミンはタンパク質が髪の毛になるのを助けたり、頭皮の健康を維持したりする上で重要な働きをします。

特に、皮脂の分泌をコントロールし頭皮の新陳代謝を促すビタミンB群、血行を促進するビタミンE、コラーゲンの生成を助け頭皮を丈夫にするビタミンCなどを積極的に摂るのが望ましいです。

これらのビタミンは緑黄色野菜や果物に豊富に含まれています。

血行を促進するミネラル

ミネラルの中でも、特に「亜鉛」はタンパク質を髪の毛に合成する際に必要不可欠な栄養素です。

亜鉛が不足すると髪の成長が滞り、抜け毛の原因となる場合があります。牡蠣やレバー、ナッツ類などに多く含まれています。

また、「鉄分」は血液中の酸素を全身に運ぶ役割を担っており、不足すると頭皮が酸欠状態になり、髪の成長に影響します。レバーや赤身の肉、ほうれん草などから摂取できます。

髪の成長をサポートする主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、レバー、玄米 |

| 亜鉛 | 髪の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

自宅でできる抜け毛対策|生活習慣編

食事の見直しと合わせて、日々の生活習慣を改善するのも抜け毛対策には大切です。今日から始められる簡単なケアを取り入れて、健やかな頭皮環境を目指しましょう。

正しいシャンプーの方法

毎日のシャンプーは頭皮を清潔に保つ基本ですが、方法を間違えると逆効果になります。

まず、シャンプー前にお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れを浮かします。

シャンプーは手のひらでよく泡立ててから髪に乗せ、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。

すすぎは、シャンプー剤が残らないように、時間をかけて丁寧に行うのが重要です。洗髪後は、ドライヤーで頭皮からしっかりと乾かします。

- 洗う前にブラッシングする

- ぬるま湯でしっかり予洗いする

- 指の腹で優しく洗う

- 時間をかけて丁寧にすすぐ

頭皮マッサージのすすめ

頭皮マッサージは硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに効果的です。シャンプー中や、お風呂上がりのリラックスした時間に行うのがおすすめです。

指の腹を頭皮に密着させ、気持ち良いと感じる強さで頭皮全体をゆっくりと動かすようにマッサージします。血行が良くなると、毛根に栄養が届きやすくなります。

ストレス解消法の例

| 方法 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 軽い運動(ウォーキングなど) | 血行促進、気分転換 |

| 趣味に没頭する時間を作る | 心のリフレッシュ、ストレス軽減 |

| アロマテラピーや入浴 | リラックス効果、自律神経を整える |

質の良い睡眠をとる工夫

髪の成長に欠かせない成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。

質の良い睡眠を確保するために、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控えましょう。ブルーライトは脳を覚醒させ、寝つきを悪くします。

また、寝室の環境を整え、リラックスできる音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりするのも効果的です。

毎日決まった時間に就寝・起床する習慣をつけ、体内リズムを整えるのも大切です。

効果的なストレス解消法

ストレスは抜け毛の大きな原因の一つです。自分に合ったストレス解消法を見つけ、上手に発散することが重要です。

軽い運動やヨガ、趣味に没頭する時間、友人とのおしゃべりなど、心からリラックスできる時間を作りましょう。

深呼吸や瞑想も、自律神経のバランスを整え、心身を落ち着かせるのに役立ちます。

抜け毛の悩み、専門クリニックに相談する目安

セルフケアを続けていても抜け毛が改善しない場合や、急激に症状が悪化した場合は、一人で悩まずに専門クリニックへの相談を検討しましょう。

早期の対応が、将来の髪を守ることにつながります。

抜け毛が急に増えたと感じるとき

1日の抜け毛が100本程度であれば正常範囲内ですが、シャンプーやブラッシングの際に明らかに以前より多くの髪が抜ける、枕に付着する髪の毛が目立って増えたなど、急激な変化を感じた場合は注意が必要です。

何らかの原因でヘアサイクルが乱れている可能性があります。

地肌が透けて見えるようになった

以前と比べて髪の分け目が広がってきた、髪をかきあげたときに地肌が透けて見える範囲が広くなった、と感じる場合も相談の目安です。

これは、髪全体のボリュームが減少している、あるいは髪の毛一本一本が細くなっている(軟毛化)サインかもしれません。

髪の毛が細く、弱々しくなった

抜け毛の本数だけでなく、髪質の変化にも注意を払いましょう。

髪にハリやコシがなくなり、全体的にぺたんとした印象になったり、細く弱々しい毛が増えたりした場合も、薄毛が進行している可能性があります。

成長期が短くなり、髪が十分に成長しきれていない状態が考えられます。

セルフケアで改善が見られない場合

食事や睡眠、ヘアケアなど、ご自身でできる対策を数ヶ月続けても抜け毛の量や髪の状態に全く改善が見られない場合は、専門家の診断を受けることをおすすめします。

自己判断では気づかない原因が隠れているケースもあります。

よくある質問

女性の抜け毛に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 抜け毛は遺伝しますか?

-

薄毛になりやすい体質が遺伝することはあると考えられています。特に、男性ホルモンの影響を受けやすいといった体質は遺伝的要因が関係すると言われます。

しかし、女性の薄毛はホルモンバランスの変化や生活習慣、ストレスなど後天的な要因が複雑に絡み合って発症するケースが多いため、遺伝だけが全ての原因ではありません。

適切なケアや生活習慣の見直しによって、その影響を抑えることは可能です。

- カラーやパーマは抜け毛の原因になりますか?

-

カラー剤やパーマ液が頭皮に直接的なダメージを与え、炎症(かぶれ)を引き起こした場合、それが原因で一時的に抜け毛が増えるときがあります。

しかし、頭皮に異常がなければ、これらが直接的に薄毛の根本原因になることは少ないと考えられています。

ただし、頻繁に繰り返すことで髪の毛自体がダメージを受けて切れやすくなる「切れ毛」は増える可能性があります。

施術の際は信頼できる美容師に相談し、頭皮への負担が少ない方法を選んでもらいましょう。

- どのくらいで抜け毛は改善しますか?

-

抜け毛の改善にかかる期間は、その原因や症状の程度、そしてどのような対策を行うかによって大きく異なります。

髪の毛にはヘアサイクルがあるため、対策を始めてから効果を実感するまでには、少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

生活習慣の改善やセルフケアは、根気強い継続が重要です。もし、セルフケアで変化が見られない場合や、より早い改善を望む場合は、専門のクリニックでの治療が選択肢となります。

参考文献

RAMOS, Paulo Müller; MIOT, Hélio Amante. Female pattern hair loss: a clinical and pathophysiological review. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90: 529-543.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

SADICK, Neil; ARRUDA, Suleima. Understanding causes of hair loss in women. Dermatologic clinics, 2021, 39.3: 371-374.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

REDLER, Silke; MESSENGER, Andrew G.; BETZ, Regina C. Genetics and other factors in the aetiology of female pattern hair loss. Experimental Dermatology, 2017, 26.6: 510-517.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.

YIP, Leona; RUFAUT, Nick; SINCLAIR, Rod. Role of genetics and sex steroid hormones in male androgenetic alopecia and female pattern hair loss: an update of what we now know. Australasian Journal of Dermatology, 2011, 52.2: 81-88.