「おでこが広くなった気がする」「生え際の形が変わってきたかもしれない」と感じている方もいるでしょう。

以前は男性特有の悩みと思われがちでしたが、今はおでこの後退に悩む女性が増えています。この問題は、見た目の印象を大きく左右するため、深刻なコンプレックスになりかねません。

この記事では、女性のおでこが後退するさまざまな原因を掘り下げ、ご自身でできる対策から専門的なアプローチまで、分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「おでこが広くなった?」と感じる女性が増えている背景

ふとした瞬間に鏡を見て、おでこの広さや生え際の位置に違和感を覚える女性は少なくありません。

髪型を変えたときや、写真を撮ったときなど、些細なきっかけで気になり始めることが多いようです。

この悩みは、単なる加齢現象ではなく、さまざまな要因が絡み合っています。

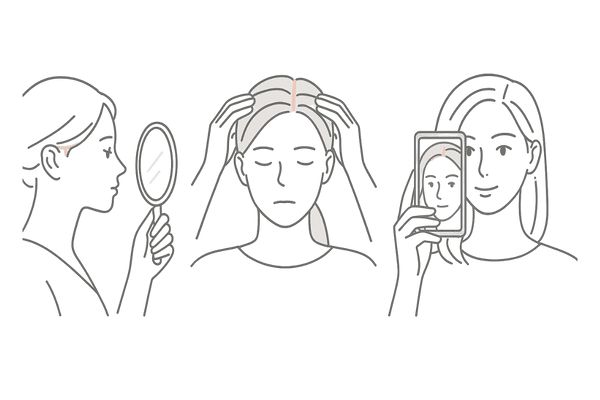

髪型の変化で気づく生え際の後退

いつもと違う分け目にしたり、前髪を伸ばしてオールバックにしたりした際に、生え際の後退をはっきりと認識する場合があります。

これまで前髪で隠していた方にとっては、その変化に驚き、大きな不安を感じる原因となります。

おでこの形、特にM字部分や剃り込み部分が深くなったように見えると、悩みが深刻化するケースも見られます。

加齢だけではない若年層の悩み

薄毛や生え際の後退は、かつては40代以降の悩みというイメージがありましたが、近年では20代や30代の若い世代でも悩む方が増えています。

生活スタイルの多様化に伴い、ストレスや食生活の乱れ、睡眠不足などが頭皮環境に影響を与え、年齢に関係なく薄毛のサインが現れる場合があります。

若いから大丈夫と油断せず、早期のサインに気づくことが重要です。

スマートフォンや鏡で気づく変化

スマートフォンのカメラで自撮りをする機会が増えたのも、おでこの変化に気づきやすくなった一因と考えられます。

不意に撮られた写真やふと見た鏡に映る自分の姿に「以前と違う」と感じ、過去の写真と見比べて後退を確信する方もいます。

毎日見ているはずの自分の顔でも、ある日突然、その変化が気になり始めるのです。

女性のおでこが後退する原因

女性のおでこが後退する、いわゆる「生え際ハゲ」には、いくつかの代表的な脱毛症が関係しています。

原因を正しく理解すると適切な対策を行いやすくなります。

牽引性(けんいんせい)脱毛症

牽引性脱毛症は、ポニーテールやきついお団子ヘアなどの髪を強く引っ張り続ける髪型によって、毛根に物理的なダメージが蓄積して起こる脱毛症です。

主に髪の生え際やおでこのM字部分、分け目などが後退したり、薄くなったりします。毎日同じ髪型をしている方は特に注意が必要です。

FAGA(女性男性型脱毛症)

FAGAは「Female Androgenetic Alopecia」の略で、女性男性型脱毛症とも呼ばれます。主な原因は、女性ホルモンの減少と男性ホルモンの影響です。

特に更年期以降の女性に多く見られ、頭頂部や生え際の髪が細くなり、地肌が透けて見えるようになります。

男性のAGA(男性型脱毛症)のように生え際が大きく後退するケースは少ないですが、おでこが広くなったと感じる一因となります。

びまん性脱毛症

びまん性脱毛症は、頭部全体で均等に髪が薄くなるのが特徴です。特定の部位だけが薄くなるのではなく、全体のボリューム感が失われて分け目が目立つようになります。

この状態が進行すると、生え際も後退しているように感じるときがあります。

加齢やストレス、栄養不足や誤ったヘアケアなど、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。

おでこ後退に関わる主な脱毛症

| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| 牽引性脱毛症 | 髪が強く引っ張られること | 生え際や分け目が局所的に薄くなる |

| FAGA(女性男性型脱毛症) | ホルモンバランスの乱れ | 頭頂部を中心に髪が細く、薄くなる |

| びまん性脱毛症 | 生活習慣、ストレスなど | 髪全体のボリュームが減少する |

分娩後脱毛症

出産を経験した多くの女性が直面するのが分娩後脱毛症です。妊娠中は女性ホルモンが多く分泌され、髪の成長期が維持されます。

しかし、産後はホルモンバランスが急激に元に戻るため、成長期を終えた髪が一斉に休止期に入り、抜け毛が急増します。

通常は産後半年から1年ほどで自然に回復しますが、この時期に生え際が薄くなるとおでこが後退したと感じる方が多くいます。

牽引性脱毛症|M字・生え際後退の隠れた原因

自分では気づかないうちに、日々の習慣が頭皮に負担をかけ、牽引性脱毛症を引き起こしている場合があります。

おでこの後退が気になる方は、ご自身のヘアスタイルやヘアケア習慣を一度見直してみましょう。

ポニーテールなど特定の髪型の影響

毎日同じ位置で髪をきつく結ぶポニーテールやシニヨンは、牽引性脱毛症の最も一般的な原因です。

仕事の都合で髪をまとめる必要がある方や、ダンスやバレエなどを習っている方は注意が必要です。

毛根への持続的な負担が、生え際の毛が抜けやすく生えにくい状態を作り出してしまいます。

頭皮に負担をかける習慣の例

| 習慣 | 頭皮への影響 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| ポニーテール・お団子 | 生え際の毛根を常に引っ張る | 結ぶ位置を変える、緩めに結ぶ |

| きつい三つ編み | 編み目の根元に強い力がかかる | 長時間続けない、優しく編む |

| ヘアエクステ | 自毛の根元に重さが加わる | 定期的に休ませる期間を設ける |

ヘアアイロンやエクステの習慣

髪をまっすぐにするためにヘアアイロンで強く引っ張る行為や、重さのあるヘアエクステンションの装着も毛根に大きな負担をかけます。

これらの習慣は髪のおしゃれを楽しむ上で欠かせないものかもしれませんが、頭皮の健康を損なうリスクがあると理解して頻度を減らしたり、頭皮を休ませる日を作ったりする工夫が大切です。

毎日の分け目が同じリスク

意外と見落としがちなのが、毎日同じ分け目にしていることです。同じ場所で髪を分け続けるとその部分の頭皮が紫外線を浴びやすくなり、乾燥やダメージを受けます。

また、髪の重みで分け目の毛根に常に負担がかかり、その部分だけが薄くなってしまう場合があります。

定期的に分け目を変えるだけで、このリスクを分散できます。

ホルモンバランスの乱れとFAGA(女性男性型脱毛症)

女性の体と髪の健康は、ホルモンバランスと密接に関わっています。

特に女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量の変化は髪の成長サイクルに大きな影響を与え、おでこの後退を含む薄毛の原因となります。

女性ホルモン「エストロゲン」の減少

エストロゲンは髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ働きを持つ重要なホルモンです。分泌は20代後半から30代前半をピークに、年齢とともに徐々に減少していきます。

エストロゲンが減ると髪の成長期が短くなり、太く長く成長する前に抜け落ちてしまうため、全体的に髪が細く薄くなっていきます。

女性ホルモンの変化と髪への影響

| 年代 | ホルモンバランスの状態 | 髪に現れやすい変化 |

|---|---|---|

| 20代~30代 | 分泌がピーク、または緩やかに減少開始 | ストレスや生活習慣で一時的に乱れることも |

| 40代(更年期) | 急激に減少し、バランスが大きく乱れる | うねり、パサつき、薄毛、白髪の増加 |

| 50代以降 | 低水準で安定する | 髪全体のボリュームダウンが定着しやすい |

更年期と薄毛の関係性

40代半ばから50代半ばにかけての更年期は、卵巣機能の低下によりエストロゲンの分泌量が急激に減少する時期です。

このホルモンバランスの大きな変動が、FAGAの発症や進行に深く関わっています。

頭頂部や生え際が薄くなるなど、これまで感じたことのない髪の変化に戸惑う方が多いのもこの時期です。

ストレスがホルモンバランスに与える影響

過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱す大きな要因です。ストレスを感じると体が緊張状態になり血管が収縮します。

この状態が続くと頭皮の血行が悪化し、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなります。

また、ストレスはホルモン分泌をコントロールする脳の視床下部に直接影響を与え、女性ホルモンの分泌を抑制してしまう場合もあります。

- 自律神経の乱れ

- 血管の収縮

- 頭皮の血行不良

- 女性ホルモンの分泌抑制

生活習慣が引き起こすおでこの後退リスク

健やかな髪を育む土台は、日々の生活習慣の中にあります。

食事や睡眠、その他の生活習慣が乱れると頭皮環境が悪化し、おでこの後退や薄毛を招く可能性があります。ご自身の生活を振り返ってみましょう。

栄養バランスの偏った食事

髪は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、タンパク質が不足すると健康な髪が作られません。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミン類も重要です。

インスタント食品やファストフード中心の食生活、極端な食事制限は、髪に必要な栄養素の不足を招きます。

健やかな髪を育むための重要栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、玄米 |

睡眠不足と頭皮の血行不良

髪の成長を促す「成長ホルモン」は、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、入眠後の深い眠りの時間帯が重要です。

睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。

また、自律神経のバランスも乱れ、頭皮の血行不良を引き起こして毛根に栄養が届きにくくなるという悪循環に陥ります。

過度なダイエットの危険性

美しさを求めて行うダイエットも、方法を間違えると髪に深刻なダメージを与えます。

なかでも食事を極端に抜くような無理なダイエットは、髪の成長に必要な栄養素が真っ先に不足する原因となります。

体は生命維持に必要な臓器へ優先的に栄養を送るため、髪や爪への栄養供給は後回しにされます。その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりしておでこが目立つようになる方もいます。

喫煙・飲酒の習慣

喫煙はニコチンの作用で血管を収縮させ、全身の血行を悪化させます。もちろん、頭皮の毛細血管も例外ではありません。

血行不良は毛根への栄養供給を妨げ、健康な髪の育成を阻害します。

また、過度な飲酒はアルコールを分解する過程で髪の成長に必要なビタミンやアミノ酸を大量に消費してしまうため、避けるのが賢明です。

自分でできるおでこの後退対策セルフケア

専門的な治療を始める前に、あるいは治療と並行して、日々の生活の中でできることはたくさんあります。

ここでは、今日から始められるセルフケアの方法を紹介します。継続が、未来の髪への投資となります。

頭皮に優しいヘアケアの見直し

毎日のシャンプーは、頭皮環境を整える基本です。洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥やかゆみの原因となります。

アミノ酸系など、マイルドな洗浄成分のシャンプーを選びましょう。

洗う際は爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流すのが重要です。

バランスの取れた食事と栄養素

髪の健康は、内側からの栄養補給が基本です。特定の食品だけを食べるのではなく、バランスの良い食事を心がけましょう。

髪の主成分であるタンパク質、その吸収を助ける亜鉛、頭皮の健康を保つビタミン類を意識して摂取すると良いす。

- 主食・主菜・副菜をそろえる

- タンパク質を毎食取り入れる

- 色の濃い野菜や海藻類を積極的に食べる

頭皮マッサージで血行促進

硬くなった頭皮は血行不良のサインです。頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。

リラックス効果もあるため、ストレス解消にもつながります。

シャンプーのついでや、就寝前など、リラックスできる時間に行うのがおすすめです。

簡単セルフ頭皮マッサージ

| 手順 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 側頭部 | 両手の指の腹で、耳の上あたりを円を描くようにほぐす。 | 心地よい圧で、ゆっくりと行う。 |

| 2. 頭頂部 | 両手で頭を包み込むようにし、頭頂部に向かって引き上げる。 | 頭皮を動かすイメージで。 |

| 3. 後頭部 | 首の付け根あたりを、親指で優しく指圧する。 | 眼精疲労の緩和にもつながる。 |

髪型を工夫して頭皮への負担を軽減

牽引性脱毛症の予防・対策として、頭皮に負担のかからない髪型を意識することが非常に重要です。

毎日同じ髪型は避け、結ぶ位置を変えたり、髪を下ろす日を作ったりしましょう。

どうしても髪を結ぶ必要がある場合は、シュシュなどの柔らかい素材のヘアアクセサリーを使い、緩めに結ぶように心がけてください。

分け目も定期的に変えれば、特定の部分への負担を減らせます。

セルフケアでできること・できないこと

| 項目 | セルフケアで期待できること | セルフケアの限界 |

|---|---|---|

| ヘアケア | 頭皮環境の改善、現状維持 | 発毛の促進、脱毛症の根本治療 |

| 生活習慣 | 抜け毛の予防、髪質の改善 | 遺伝やホルモン由来の薄毛改善 |

| マッサージ | 頭皮の血行促進、リラックス効果 | FAGAなど病的な脱毛の治療 |

おでこの後退が気になったら専門クリニックへ相談を

セルフケアは頭皮環境を整えて抜け毛を予防するためにとても重要ですが、それだけでは改善が見られない場合や、すでにおでこの後退が進行している場合は、専門クリニックへの相談を推奨します。

専門家による診断と治療が悩みを解決する最も確実な道です。

専門医による正確な診断

おでこが後退する原因は、これまで見てきたように一つではありません。牽引性脱毛症なのか、FAGAなのか、あるいは他の皮膚疾患が隠れているのかを、ご自身で判断するのは困難です。

専門クリニックでは医師が問診や視診、マイクロスコープでの頭皮チェックなどを行い、脱毛の原因を正確に診断します。

この診断に基づいて、一人ひとりに合った治療計画を立てられます。

セルフケアの限界と専門治療の必要性

セルフケアはあくまで「予防」や「環境改善」が中心です。一度、成長サイクルが乱れてしまった毛根を正常化させ、再び太く健康な髪を生やす「発毛」を促すには、医療の力が必要です。

特にFAGAのように進行性の脱毛症の場合、放置すると薄毛は徐々に進行していきます。

専門治療では内服薬や外用薬、注入治療など、医学的根拠に基づいた働きかけで発毛を促します。

早期相談が改善への近道

どんな病気でも同じですが、薄毛治療も早期に始めるほど改善の可能性が高まります。

「まだ大丈夫だろう」「もう少し様子を見よう」と思っているうちに、毛根の働きが完全に止まってしまうと、治療が難しくなるケースが多いです。

おでこの後退や生え際の薄毛に気づいたら、できるだけ早い段階で専門医に相談することが、時間的にも費用的にも、そして精神的な負担を軽減する上でも最善の選択です。

よくある質問

さいごに、おでこの後退や女性の薄毛治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 育毛剤や発毛剤は女性でも使えますか?

-

女性向けの製品が数多く市販されています。ただし、「育毛剤(医薬部外品)」と「発毛剤(第一類医薬品)」は目的が異なります。

育毛剤は、今ある髪を健康に保ち、抜け毛を予防するものです。一方、発毛剤は、新しい髪を生やす効果が認められた成分(ミノキシジルなど)を含んでいます。

ご自身の状態に合わせて選ぶのが大切ですが、より効果を求める場合は、医師の処方する医薬品を使用するのが一般的です。

男性用の発毛剤は成分濃度が異なるため、自己判断での使用は避けましょう。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

髪には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルがあり、このサイクルが一周するのに数年かかります。治療を開始しても、すぐに目に見える変化が現れるわけではありません。

多くの場合、治療効果を実感し始めるまでに、最低でも6ヶ月程度の期間が必要です。根気強く治療を続ける努力が、改善への鍵となります。

- 治療の費用はどのくらいですか?

-

女性の薄毛治療は、基本的に健康保険が適用されない自由診療となります。そのため、費用はクリニックや治療内容によって大きく異なります。

内服薬や外用薬の処方、注入治療など、治療法の組み合わせによって月々の費用は変わってきます。

内服薬・外用薬は月々数千円から3万円、注入療法は1回3万円から10万円程度が一つの目安です。

多くのクリニックでは、初回のカウンセリングで症状に合わせた治療プランと費用の見積もりを提示します。

まずはカウンセリングを受けて、納得のいく治療法と費用を確認しましょう。

参考文献

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

ENEH, Onyenekenwa C.; OGBUEFI-CHIMA, F. I. Receding hairlines: Prevalence, importance, causes, prevention and remediations among Nigerian city women. Journal of applied Sciences and Development, 2013, 4.1-4: 17-54.

RAMOS, Paulo Müller; MIOT, Hélio Amante. Female pattern hair loss: a clinical and pathophysiological review. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90: 529-543.

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21.1: 69-84.

SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.