出産という大仕事を終えた多くの女性が直面する「産後の抜け毛」。お風呂の排水溝や枕に付着した髪の毛の量に、驚きや不安を感じる方は少なくありません。

「産後の抜け毛はなぜ起こるの?」「このまま薄毛になってしまうのでは?」といった疑問や心配を抱えるママたちのために、この記事では産後の抜け毛が起こる根本的な原因と、抜け毛の量に個人差が生まれる理由を専門的な観点から詳しく解説します。

正しい知識を得て、安心して産後の身体と向き合いましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

産後の抜け毛はなぜ起こるのか?ホルモンバランスの大きな変化

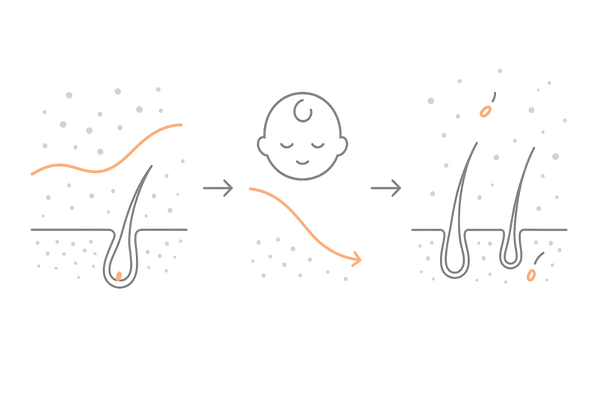

産後の抜け毛の最も大きな原因は、出産に伴う女性ホルモンの急激な減少です。

妊娠中に髪の成長を支えていたホルモンが減って、多くの髪が一斉に抜け落ちる準備期間に入るため、一時的に抜け毛が著しく増加します。

妊娠中に髪が抜けにくくなる理由

妊娠すると、女性の体内では「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」という2つの女性ホルモンの分泌量が大幅に増加します。

エストロゲンには髪の毛の成長期を維持し、寿命を延ばす働きがあります。

通常、髪の毛は「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルを繰り返しており、休止期に入った髪が自然に抜け落ちます。

しかし、妊娠中はエストロゲンの作用によって、本来なら休止期に入って抜けるはずの髪の毛が、成長期に留まり続けるのです。

その結果、妊娠中は一時的に髪の毛のボリュームが増えたり、抜け毛が減ったと感じたりする方が多くなります。

出産後に女性ホルモンが急激に減少

無事に出産を終えると、胎盤が体外に排出されるのに伴い、妊娠中に大量に分泌されていたエストロゲンとプロゲステロンの量は妊娠前の正常な値まで一気に減少します。

この急激なホルモン量の低下が、産後の抜け毛の直接的な引き金となります。

妊娠中と産後の女性ホルモン量の変化

| 時期 | エストロゲン量 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 妊娠中 | 大幅に増加 | 成長期が延長され、抜け毛が減少する |

| 出産直後 | 急激に減少 | 多くの髪が一斉に休止期へ移行する |

| 産後数ヶ月 | 正常値に戻る過程 | 休止期に入った髪が抜け落ちる(抜け毛増加) |

「分娩後脱毛症」の正体

ホルモンバランスが正常に戻る過程で、妊娠中に成長期が維持されていた髪の毛が一斉に休止期へと移行します。

そして、休止期に入った髪の毛は、その約2〜3ヶ月後から抜け始めます。これが「分娩後脱毛症」の正体です。

つまり、産後の抜け毛は病気や異常ではなく、ホルモンバランスが妊娠前の状態に戻る過程で起こる、ごく自然な身体の変化なのです。

一度に多くの髪が休止期に入るため、一時的に抜け毛の量がまとまって増え、驚いてしまうのです。

抜け毛のピークはいつ?産後脱毛の一般的な経過

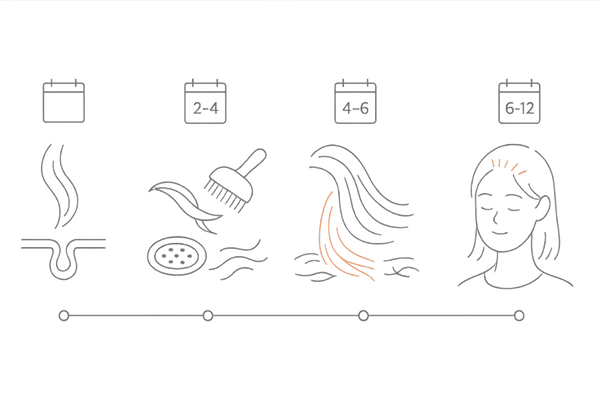

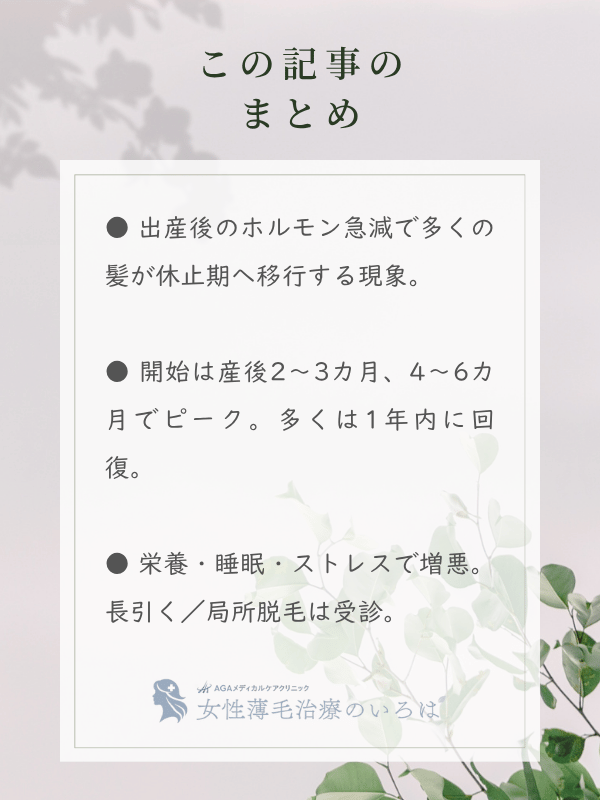

産後の抜け毛は一般的に産後2〜3ヶ月頃から始まり、産後4〜6ヶ月でピークを迎えます。

その後は徐々に落ち着き、多くの場合、産後1年ほどで回復に向かいます。

産後2〜3ヶ月頃から抜け毛が目立ち始める

前述の通り、出産によって女性ホルモンが急減し、多くの髪が休止期に入ります。

休止期に入った髪が実際に抜け落ちるまでには2〜3ヶ月のタイムラグがあるため、抜け毛が気になり始めるのは産後2〜3ヶ月頃からという方が多いです。

シャンプー時やブラッシングの際に、ごっそりと髪が抜ける感覚に戸惑うかもしれません。

産後4〜6ヶ月が脱毛のピーク

抜け毛の量は徐々に増えていき、多くの場合、産後4ヶ月から6ヶ月頃にピークを迎えます。

この時期は排水溝が真っ黒になったり、部屋の床に落ちている髪の毛が目立ったりと、最も精神的に不安を感じやすい時期かもしれません。

しかし、これは新しい髪が生えるための準備期間でもあります。抜けている髪の多くは、役目を終えた「休止期の髪」であることを理解しておきましょう。

産後脱毛の一般的なタイムライン

| 時期 | 状態 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 出産直後〜産後2ヶ月 | 準備期間 | ホルモンが急減し、髪が休止期へ移行。抜け毛はまだ目立たない。 |

| 産後2ヶ月〜4ヶ月 | 脱毛開始期 | 抜け毛が目立ち始め、徐々に量が増加する。 |

| 産後4ヶ月〜6ヶ月 | 脱毛ピーク期 | 抜け毛の量が最も多くなり、薄毛を実感しやすい。 |

ピーク時の抜け毛の量の目安

健康な人でも1日に50〜100本程度の髪は自然に抜けています。しかし、産後の抜け毛のピーク時には、その数が1日に200本、多い方では400本以上になる場合もあります。

特に髪の長い方は、抜けた髪の毛の束が大きく見えるため、実際の量以上に多く感じやすいです。

一時的に生え際や頭頂部が薄くなったように感じる方もいますが、これも回復過程の一部です。

抜け毛の量に個人差があるのはなぜ?影響する要因

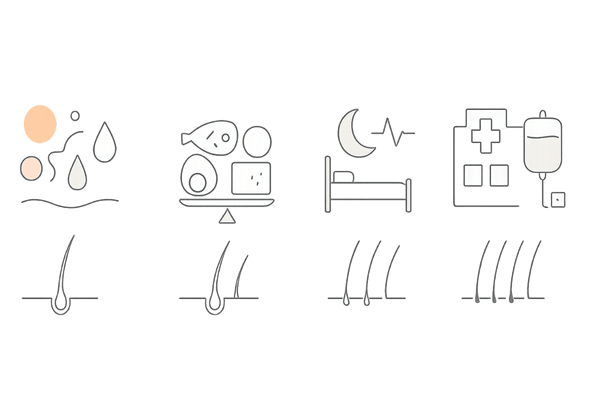

産後の抜け毛の量に個人差が生まれる主な理由はホルモン分泌量の違いに加え、栄養状態や睡眠、ストレス、出産時の身体的負担といった、生活習慣や身体的な要因が複合的に影響するためです。

妊娠中のホルモン分泌量の違い

産後の抜け毛の根本的な原因はホルモンバランスの変化ですが、妊娠中のエストロゲンの分泌量や、それに対する体の反応には個人差があります。

妊娠中にホルモン量がより多く増加した人ほど産後の減少幅も大きくなるため、結果として抜け毛の量が多くなる傾向があると考えます。

栄養状態と食生活の乱れ

産後は授乳によって多くの栄養が母乳に移行する上、慣れない育児で自分の食事がおろそかになりがちです。

髪の毛の主成分であるタンパク質や、髪の成長をサポートするビタミン、ミネラルなどが不足すると健康な髪が育ちにくくなり、抜け毛を助長する原因となります。

特に、鉄分や亜鉛の不足は抜け毛に直結しやすいので注意が必要です。

睡眠不足や育児によるストレス

夜間の頻回な授乳やおむつ替えによる慢性的な睡眠不足、そして育児に対するプレッシャーや不安は、心身にとって大きなストレスとなります。

ストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こします。

頭皮に十分な栄養が届かなくなると髪の毛が細くなったり、抜けやすくなったりする原因になります。

抜け毛の量に影響を与えうる要因

| 要因カテゴリ | 具体的な内容 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| ホルモン的要因 | 妊娠中のホルモン分泌量 | 分泌量が多かった人ほど、産後の減少幅が大きく抜けやすい傾向。 |

| 栄養的要因 | 食事の偏り、栄養不足 | 髪の成長に必要な栄養が不足し、抜け毛を助長する。 |

| 生活的要因 | 睡眠不足、ストレス | 自律神経の乱れや血行不良を引き起こし、頭皮環境を悪化させる。 |

出産時の身体的負担と年齢

出産は女性の身体に大きな負担をかける大仕事です。特に出血量が多かったり、難産だったりした場合は、体力の消耗が激しく、回復に時間がかかるケースがあります。

身体が受けたダメージは、髪の健康にも影響を及ぼします。

また、高齢出産の場合、もともと加齢によってヘアサイクルが乱れやすくなっているため、産後の回復が遅れたり、抜け毛が目立ちやすくなったりする傾向があります。

抜け毛だけじゃない?産後に起こりやすい頭皮と髪のトラブル

産後の身体の変化は抜け毛だけでなく、髪のパサつきやうねりといった髪質の変化、頭皮の乾燥やかゆみ、白髪の増加といった様々なトラブルを引き起こす場合があります。

髪のパサつきやうねり、質感の変化

「髪が細くなった」「パサパサしてまとまらない」「急にくせ毛がひどくなった」といった髪質の変化も、産後によく聞かれる悩みです。

これは、女性ホルモンの減少によって髪のハリやコシが失われたり、栄養不足によって髪の内部がスカスカになったりするのが原因で起こります。

新しく生えてくる髪がうねりを伴うケースもあります。

頭皮の乾燥やかゆみ、フケ

ホルモンバランスの乱れは、頭皮の皮脂分泌量にも影響を与えます。

皮脂の分泌が減ると頭皮が乾燥し、バリア機能が低下して外部からの刺激に敏感になります。その結果、かゆみやフケといったトラブルが起こりやすくなります。

逆に、皮脂が過剰に分泌されてべたつきやニキビに悩む方もいます。

産後に起こりやすい髪と頭皮の悩み

| トラブルの種類 | 主な症状 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 髪質の変化 | パサつき、ごわつき、うねり、くせ毛が強くなる | ホルモンバランスの変化、栄養不足、頭皮の血行不良 |

| 頭皮トラブル | 乾燥、かゆみ、フケ、べたつき、ニキビ | 皮脂バランスの乱れ、バリア機能の低下 |

| 白髪の増加 | 今までなかった場所に白髪が生える、白髪が増える | ストレス、栄養不足、色素細胞の機能低下 |

産後の抜け毛を悪化させないためのセルフケア

産後の抜け毛を悪化させないためには、頭皮に優しいシャンプー選び、血行を促進するマッサージ、髪や頭皮に負担の少ないヘアスタイル、そして十分な休息が重要です。

これらのセルフケアは、健やかな頭皮環境を育み、新しい髪の再生を助けます。

頭皮に優しいシャンプーの選び方と洗い方

産後のデリケートな頭皮には、洗浄力の強いシャンプーは刺激になる場合があります。

アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分で、頭皮の潤いを保ちながら優しく洗い上げるタイプのシャンプーを選びましょう。

洗う際は爪を立てずに指の腹でマッサージするように洗い、すすぎ残しがないようにしっかりと洗い流すことが大切です。

- アミノ酸系洗浄成分

- ノンシリコン

- 無添加(香料、着色料など)

血行を促進する頭皮マッサージ

頭皮の血行を良くする工夫は、髪の毛に栄養を届ける上で非常に重要です。

シャンプーのついでや、リラックスタイムに、指の腹を使って頭皮全体を優しく揉みほぐすマッサージを取り入れましょう。

気持ち良いと感じる程度の力加減で行うのがポイントです。

頭皮ケアのポイント

| ケア項目 | 推奨される方法 | 避けるべきこと |

|---|---|---|

| シャンプー | アミノ酸系など低刺激なものを選ぶ。指の腹で優しく洗う。 | 洗浄力の強いもの。爪を立ててゴシゴシ洗う。 |

| ドライヤー | 頭皮から20cm以上離し、根元から乾かす。最後は冷風で仕上げる。 | 自然乾燥。同じ場所に熱風を当て続ける。 |

| ブラッシング | 毛先から優しくとかす。頭皮を適度に刺激する。 | 濡れた髪を無理にとかす。静電気を起こすブラシの使用。 |

髪と頭皮への負担が少ないヘアスタイル

髪を強く引っ張るポニーテールやきついお団子ヘアは頭皮に負担をかけ、抜け毛を助長する「牽引性脱毛症」の原因になる場合があります。

産後の期間は髪や頭皮に負担の少ない、ゆったりとしたまとめ髪やショートヘアなどがおすすめです。

十分な休息とリラックスの重要性

育児中のママに「ゆっくり休んで」というのは難しいことかもしれません。しかし、意識的にリラックスする時間を作ると、自律神経を整えて抜け毛の回復を助けます。

パートナーや家族の協力を得て、たとえ短い時間でも一人になる時間を作ったり、好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたりするなど、自分なりのリラックス方法を見つけましょう。

食生活で内側からサポート!抜け毛対策におすすめの栄養素

健康な髪を育てるためには、髪の主成分であるタンパク質、頭皮環境を整えるビタミン類、そして髪の合成を助ける亜鉛や鉄といったミネラルをバランスの良い食事から十分に摂取することが大切です。

髪の主成分「タンパク質」を十分に

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質が不足すると髪が細くなったり、弱くなったりする原因になります。

肉や魚、卵や大豆製品、乳製品などを毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。

健やかな頭皮環境を保つ「ビタミン類」

ビタミン類は、頭皮の新陳代謝を促したり血行を促進したりと、健康な髪の育成をサポートする重要な役割を担っています。

特にビタミンB群は皮脂の分泌をコントロールし、ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、ビタミンEは血行を良くする働きがあります。

血行促進とホルモンバランスを整える「ミネラル」

ミネラルの中でも、特に「亜鉛」と「鉄」は髪の健康に深く関わっています。

亜鉛は、タンパク質を髪の毛に合成する際に必要な栄養素であり、不足すると抜け毛の原因になります。

また、鉄分が不足すると貧血になり、頭皮に十分な酸素や栄養が運ばれなくなり、抜け毛に繋がります。

髪の健康に必要な栄養素と多く含む食品

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| ビタミン類 | 頭皮環境を整え、血行を促進する | 緑黄色野菜、果物、豚肉、レバー、ナッツ類 |

| ミネラル(亜鉛・鉄) | 髪の合成を助け、栄養を運ぶ | 牡蠣、レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

産後の抜け毛はいつまで続く?回復の目安と受診のタイミング

産後の抜け毛は多くの場合、産後1年から1年半ほどで自然に回復します。

ただし、産後1年半を過ぎても抜け毛が減らない場合や、局所的な脱毛が見られる場合は、専門クリニックへの相談を検討するタイミングです。

多くの場合は産後1年〜1年半で自然に回復

抜け毛のピークは産後4〜6ヶ月頃ですが、その後は徐々に抜け毛の量が減っていきます。

そして、産後6ヶ月〜1年くらい経つと、多くの人が新しい髪の毛(産毛)が生えてくるのを実感し始めます。

全体のボリュームが妊娠前の状態に近付くまでには個人差はありますが、産後1年〜1年半ほどかかるのが一般的です。

回復が遅れるケースとは

過度なストレスや極端な食事制限によるダイエット、慢性的な睡眠不足などが続くと、ホルモンバランスや自律神経の乱れが長引き、回復が遅れる場合があります。

また、もともと別の脱毛症(例えば、女性男性型脱毛症(FAGA)や円形脱毛症など)を合併しているケースも、回復が思わしくない原因となります。

専門クリニックへの相談を検討するサイン

産後の抜け毛は自然な現象ですが、あまりに長引く場合や、脱毛の範囲が広がっていく場合は注意が必要です。

以下のようなサインが見られたら、一度、女性の薄毛治療を専門とするクリニックへの相談を推奨します。

- 産後1年半以上経っても抜け毛が減らない

- 髪全体のボリュームが回復する兆しがない

- 頭皮が透けて見える範囲が広がっている

- 円形など、局所的に髪が抜けている部分がある

専門医が診察すると、分娩後脱毛症以外の原因が隠れていないかを確認して適切なアドバイスや治療に繋げられます。

よくある質問(FAQ)

さいごに、産後の抜け毛に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 授乳は抜け毛に関係しますか?

-

授乳自体が直接的に抜け毛を引き起こすわけではありません。「母乳に栄養が取られるから髪が抜ける」と考える方もいますが、医学的な因果関係は明確ではありません。

ただし、授乳による母体の栄養消費や、夜間の授乳による睡眠不足、ストレスなどが間接的に頭皮環境に影響を与え、抜け毛の回復を遅らせる一因になる可能性は考えられます。

- 2人目、3人目の出産で抜け毛はひどくなりますか?

-

出産の回数が増えるごとに抜け毛がひどくなる、という医学的根拠はありません。

しかし、2人目、3人目となると出産時の年齢が上がっていることや、上の子のお世話も加わり育児の負担が増すことから、身体的・精神的なストレスが大きくなる傾向があります。

その結果、1人目の時よりも抜け毛の量が多く感じられたり、回復が遅いと感じたりする方は少なくありません。

- 育毛剤やサプリメントは使っても良いですか?

-

産後の抜け毛対策として市販の育毛剤やサプリメントの使用を考える方もいるでしょう。しかし、授乳中はお母さんが摂取した成分が母乳を通じて赤ちゃんに移行する可能性があります。

製品によっては、赤ちゃんに影響を与える可能性のある成分が含まれているものもあります。

自己判断で使用するのではなく、必ず事前にかかりつけの産婦人科医や薄毛治療の専門医に相談してください。

- 抜け毛が回復したら髪質は元に戻りますか?

-

多くの場合、ヘアサイクルが正常に戻れば、髪質も徐々に妊娠前の状態に近づいていきます。

しかし、産後のホルモンバランスの変化をきっかけに、以前と少し髪質が変わる方もいます。また、加齢による自然な髪質の変化が同時に起こる場合もあります。

新しく生えてきた髪がしっかりとした髪に育つよう、引き続きバランスの取れた食事や頭皮ケアを続けていきましょう。

参考文献

HIROSE, Asuka, et al. Investigation of exacerbating factors for postpartum hair loss: a questionnaire-based cross-sectional study. International Journal of Women’s Dermatology, 2023, 9.2: e084.

HIROSE, Asuka, et al. Postpartum hair loss is associated with anxiety. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2024, 50.12: 2239-2245.

EBRAHIMZADEH-ARDAKANI, Mohammad, et al. Investigating the prevalence of postpartum hair loss and its associated risk factors: a cross-sectional study. Iranian Journal of Dermatology, 2021, 24.4: 295-299.

CAPARROS-GONZALEZ, Rafael A., et al. Hair cortisol levels, psychological stress and psychopathological symptoms as predictors of postpartum depression. PloS one, 2017, 12.8: e0182817.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

PIÉRARD-FRANCHIMONT, Claudine; PIÉRARD, Gérald E. Alterations in hair follicle dynamics in women. BioMed Research International, 2013, 2013.1: 957432.