女性ホルモンの一つである「エストロゲン」は、女性らしい体つきや美しい肌、そして艶やかな髪を育む上で重要な役割を担っています。

一般的に、エストロゲンが多いのは女性にとって喜ばしいことだと考えられがちです。

しかし、その量が多すぎたり、他のホルモンとのバランスが崩れたりすると、かえって心身の不調や髪のトラブルにつながる場合があります。

「エストロゲンが多い」と言われる女性にはどのような特徴があるのでしょうか。

この記事では、エストロゲンの基本的な働きから、量が多い女性に見られるサイン、そして髪の健康に与える影響までを詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

エストロゲンとは?女性の美と健康を支えるホルモン

エストロゲンとは、主に卵巣から分泌される女性ホルモンの一種で、女性らしい体つきや髪の健康を維持する重要な役割を担っています。

女性のライフステージを通じて分泌量が変動し、心身の状態に深く関わるため、薄毛に悩む女性にとってその働きを理解することはとても大切です。

エストロゲンの基本的な働き

エストロゲンは、女性の体に多岐にわたる働きかけをします。

第二次性徴を促し、丸みを帯びた女性らしい体つきを作ったり、子宮内膜を厚くして妊娠の準備を整えたりする作用はよく知られています。

それだけでなく、自律神経の働きを安定させ、感情のコントロールにも関与します。

さらに、骨の健康を維持したり血管をしなやかに保ったり、肌の潤いやハリを保つコラーゲンの生成を促進したりと、全身の健康と若々しさを保つために重要な役割を果たしています。

エストロゲンの主な作用

| 対象 | 主な作用 | 髪への関連性 |

|---|---|---|

| 髪 | 成長期を維持し、髪のハリ・コシを保つ | 分泌が減ると薄毛や抜け毛の原因になる |

| 肌 | コラーゲン生成を促し、潤いと弾力を保つ | 頭皮の健康状態に影響する |

| 自律神経 | 働きを安定させ、精神状態を穏やかに保つ | バランスが乱れるとストレス性の脱毛につながる |

エストロゲンの分泌量とライフステージ

エストロゲンの分泌量は、一生を通じて一定ではありません。

思春期に分泌が始まり、20代後半から30代前半でピークを迎えます。この時期は、肌や髪が最も健康で美しい状態を保ちやすいです。

その後、40代頃から徐々に減少し始め、閉経を迎える50歳前後で急激に減少します。この急激な変化が、更年期に見られるさまざまな心身の不調の原因となります。

産後の抜け毛も、妊娠中に増加していたエストロゲンが出産を機に一気に減少するために起こる現象です。

なぜエストロゲンが髪の健康に関わるのか

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)があります。エストロゲンには、このうち髪が太く長く成長する「成長期」の期間を延ばす働きがあります。

そのため、エストロゲンの分泌が活発な時期は、髪が抜けにくく、豊かで健康な状態を保ちやすいのです。

逆に、エストロゲンが減少すると成長期が短くなり、髪が十分に育たないまま退行期・休止期へと移行してしまいます。

その結果、抜け毛が増えたり、髪全体が細くボリュームダウンしたりする「びまん性脱毛症」などを引き起こす一因となります。

エストロゲンが多い女性に見られる身体的な特徴

エストロゲンが多い女性は、バストやヒップが豊かで曲線的な体型になったり、肌にハリや潤いが保たれたりする傾向があります。

これは、エストロゲンが皮下脂肪の蓄積を促し、コラーゲンの生成を助ける働きを持つためです。個人差はありますが、ご自身の体質を知る上での一つの目安になります。

体型や肌質に現れるサイン

エストロゲンは、皮下脂肪を蓄える働きを促進します。特に、バストやヒップなど、女性らしい丸みを帯びた部位に脂肪がつきやすい傾向があります。

そのため、エストロゲンが多い女性は、一般的にメリハリのある曲線的なボディラインを持つ方が多いです。

また、肌のコラーゲン生成を助けるため、肌にハリと潤いがありキメが細かく、しっとりとした肌質を保ちやすいのも特徴です。

ただし、皮脂の分泌にも影響を与えるため、ホルモンバランスによってはニキビができやすくなるケースもあります。

エストロゲンレベルと身体的特徴の傾向

| 項目 | エストロゲンが多い傾向 | エストロゲンが少ない傾向 |

|---|---|---|

| 体型 | バストやヒップが豊かで、曲線的 | 全体的に華奢で、直線的 |

| 肌質 | ハリと潤いがあり、キメが細かい | 乾燥しやすく、シワが目立ちやすい |

| 髪質 | 太く、ハリ・コシがあり、艶やか | 細く、乾燥しやすく、ボリュームが出にくい |

月経周期との関連性

月経周期は、エストロゲンとプロゲステロン(黄体ホルモン)という二つの女性ホルモンの分泌バランスによってコントロールされています。

エストロゲンが多い方は子宮内膜が厚くなりやすいため、月経量が多くなったり、月経前症候群(PMS)の症状として胸の張りや痛み、気分の落ち込みなどを強く感じたりする傾向があります。

月経周期が比較的安定しているのも特徴の一つですが、バランスが崩れると周期の乱れや不正出血につながる場合もあります。

ポジティブな影響と注意点

エストロゲンが多いと、骨を丈夫に保ち骨粗しょう症のリスクを低減させたり、悪玉コレステロールを減らして動脈硬化を防いだりと、健康面で多くのメリットをもたらします。

精神的にも安定しやすく、前向きな気持ちを保ちやすいと言われています。

しかし、その一方で注意も必要です。エストロゲンの量が過剰になると子宮筋腫や子宮内膜症、乳がんなどの女性特有の疾患のリスクを高める可能性も指摘されています。

そのため、ただ単に多ければ良いわけではなく、バランスが大切です。

髪への影響はプラスだけではない?エストロゲン過剰のリスク

エストロゲンの量が多すぎると、他のホルモンとのバランスが崩れる「エストロゲン優位性」という状態に陥り、かえって抜け毛や髪質の悪化といったトラブルを招く場合があります。

ホルモンバランスの乱れが引き起こす髪の悩み

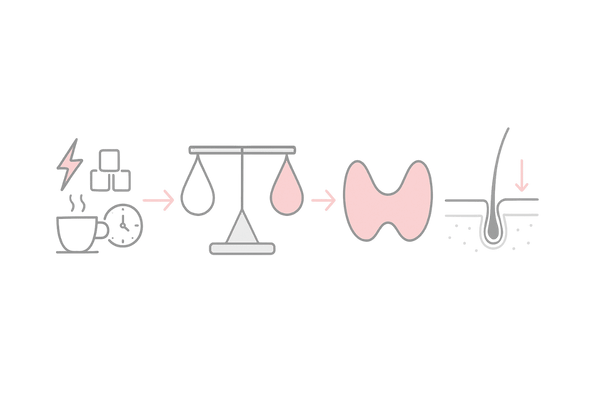

私たちの体では、エストロゲンとプロゲステロンが互いに作用し合い、バランスを保っています。

しかし、ストレスや生活習慣の乱れなどによってプロゲステロンの分泌が低下すると、相対的にエストロゲンの作用が強くなりすぎる「エストロゲン優位性」の状態に陥ります。

この状態は、甲状腺機能の低下を招く場合があります。

甲状腺ホルモンは髪の成長に直接関わる重要なホルモンであるため、その機能が低下すると、髪が細くなったり抜け毛が増えたり、髪のパサつきや白髪といったトラブルにつながるときがあります。

ホルモンバランスの乱れと髪への影響

| ホルモンの状態 | 主な原因 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| エストロゲン優位性 | ストレス、食生活の乱れ、環境ホルモン | 甲状腺機能低下を介した脱毛、髪質の悪化 |

| プロゲステロン不足 | 排卵障害、ストレス、加齢 | 相対的なエストロゲン優位性を引き起こす |

| 甲状腺ホルモン低下 | エストロゲン優位性、自己免疫疾患 | 休止期脱毛、髪の乾燥、成長遅延 |

エストロゲン優位性と薄毛の関係

エストロゲン優位性の状態が続くと、体の防御反応として、男性ホルモンであるテストステロンをより強力なジヒドロテストステロン(DHT)に変換する酵素「5αリダクターゼ」の働きが活発になる場合があります。

DHTは男性型脱毛症(AGA)の主な原因物質として知られていますが、女性の薄毛(FAGA)にも関与します。

DHTが毛乳頭細胞の受容体と結合すると髪の成長期を短縮させ、毛包をミニチュア化(矮小化)させてしまうため、太く健康な髪が育たなくなり薄毛が進行するのです。

他のホルモンとの相互作用

髪の健康は女性ホルモンだけでなく、甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモン(コルチゾールなど)といった様々なホルモンが複雑に絡み合って維持されています。

例えば、慢性的なストレスによってコルチゾールが過剰に分泌されると、ホルモン全体のバランスが崩れ、エストロゲンの働きにも影響が出ます。

このように、一つのホルモンの過不足がドミノ倒しのように他のホルモンにも影響を及ぼし、結果として髪のトラブルという形で現れるケースがあるのです。

エストロゲンが多ければ安心?ホルモンバランスの繊細な真実

エストロゲンの数値が高いからといって、必ずしも髪の健康が保証されるわけではありません。

ホルモンの「量」だけでなく、体内で正しく機能しているかという「質」や、ストレス、体質的なホルモンへの感受性などが複雑に関係し、薄毛の原因となる場合があります。

量だけではない「ホルモンの質」という視点

ホルモンは体内で正しく代謝され、その役割を終えた後は適切に排泄される必要があります。

しかし、肝臓の機能が低下していたり腸内環境が悪化していたりすると、古いエストロゲンがうまく排泄されずに体内に蓄積し、悪影響を及ぼすときがあります。

これを「質の悪いエストロゲン」と考えられます。血液検査の数値上はエストロゲンが多くても、それが体にとって有効に働いていない、あるいはむしろ不調の原因となっている可能性があるのです。

ホルモンの質を低下させる要因

| 要因 | 体への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 肝機能の低下 | ホルモンの解毒・代謝が滞る | アルコールの過剰摂取を避ける、休肝日を設ける |

| 腸内環境の悪化 | ホルモンの排泄がうまくいかなくなる | 発酵食品や食物繊維を積極的に摂取する |

| 栄養不足 | ホルモンの代謝に必要なビタミン・ミネラルが不足 | バランスの取れた食事を心がける |

ストレスがホルモンバランスを崩す仕組み

現代社会で働く女性にとって、ストレスは避けて通れない問題です。強いストレスを感じると、体はそれに対抗するために副腎から「コルチゾール」というホルモンを大量に分泌します。

実は、このコルチゾールと女性ホルモンは、同じ「プレグネノロン」という物質を原料として作られています。

そのため、コルチゾールの需要が高まると女性ホルモンの生成に使われるはずの原料がそちらに奪われてしまい、結果としてプロゲステロンなどが不足し、ホルモンバランスが大きく崩れてしまうのです。

これを「プレグネノロン・スティール(盗む)」と呼びます。

あなたの体質とホルモン感受性

同じ量のホルモンが分泌されていても、その影響の出方は人それぞれです。これは、ホルモンを受け取る側の「受容体(レセプター)」の感受性に個人差があるためです。

遺伝的に特定のホルモンの影響を受けやすい体質の方もいれば、そうでない方もいます。

たとえエストロゲンの数値が基準値内であっても、ご自身の感受性が高いために、過剰な状態と同じような症状(胸の張り、PMS、薄毛など)が現れる場合があります。

自分の体質への理解が、悩みを解決する第一歩です。

見せかけのエストロゲン過剰に注意

私たちの身の回りには、体内でエストロゲンと似た働きをする「環境ホルモン(内分泌かく乱物質)」が存在します。

例えば、一部のプラスチック製品や農薬、加工食品の添加物などに含まれる物質です。

これらを体内に取り込むと本来の自分のホルモンバランスが乱され、あたかもエストロゲンが過剰であるかのような状態(見せかけのエストロゲン優位性)に陥るケースがあります。

日用品や食生活に少し気を配る工夫も、健やかな髪を保つためには重要です。

エストロゲンが多いかどうかのセルフチェック

ご自身のエストロゲンが多い傾向にあるかどうかは、月経前の胸の張りや月経量の多さ、PMS症状の強さといった体調の変化から推測することが可能です。

ただ、これらのサインはホルモンバランスの状態を知るための一つの目安となりますが、正確な診断には医療機関での検査が必要です。

日常生活で感じるサイン

まずは、月経周期や体調の変化に関する項目です。ホルモンバランスは日々の体調に密接に関わっています。

- 月経前に胸が張りやすく、痛みを感じることが多い

- 月経量が多い、またはレバー状の塊が出ることがある

- PMS(月経前症候群)の症状が重い(気分の落ち込み、イライラ、頭痛など)

- 比較的若いうちから子宮筋腫や子宮内膜症を指摘されたことがある

- 理由のわからない体重増加やむくみに悩んでいる

食生活や生活習慣から見る傾向

普段の何気ない習慣が、ホルモンバランスに影響を与えている場合もあります。ご自身の生活スタイルを振り返ってみましょう。

生活習慣チェックリスト

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 加工食品や甘いものをよく食べる | 血糖値の乱高下はホルモンバランスを崩す原因に |

| アルコールを飲む機会が多い | 肝臓でのエストロゲン代謝を妨げる可能性がある |

| 日常的に強いストレスを感じている | コルチゾールの分泌が増え、ホルモンバランスが乱れる |

医療機関での検査方法

セルフチェックはあくまで目安です。正確なホルモンの状態を知りたい場合は、婦人科や内分泌科、あるいは薄毛治療専門クリニックの血液検査をおすすめします。

血液検査では、エストラジオール(E2)やプロゲステロン(P4)、テストステロンなどの数値を測定し、ホルモンバランスを客観的に評価します。

月経周期によってホルモン値は大きく変動するため、通常は月経周期の特定の時期(低温期や高温期など)に採血を行います。

食生活で整えるエストロゲンバランス

エストロゲンのバランスは、日々の食事内容を工夫すると整えることが期待できます。

特に、エストロゲンの代謝を助けるアブラナ科の野菜や、余分なホルモンの排泄を促す食物繊維、ホルモンの生成に必要なビタミン・ミネラルをバランス良く摂取する習慣が大切です。

バランスをサポートする栄養素

エストロゲンのバランスを整えるためには、肝臓での代謝を助ける栄養素や、腸内環境を整える栄養素が重要です。

ブロッコリーやキャベツなどのアブラナ科の野菜に含まれる「インドール-3-カルビノール」は、肝臓でのエストロゲン代謝をサポートします。

また、食物繊維は、腸内で余分なホルモンを絡め取り、便と一緒に排泄するのを助けます。

ビタミンB群やマグネシウム、亜鉛などのミネラルも、ホルモンの生成や代謝に欠かせない栄養素です。

ホルモンバランスを整える栄養素と食品例

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| 食物繊維 | 余分なホルモンの排泄を促す | きのこ類、海藻類、玄米、ごぼう |

| ビタミンB6 | エストロゲンの代謝に関与する | マグロ、カツオ、レバー、バナナ |

| マグネシウム | ホルモンバランスの調整を助ける | ナッツ類、大豆製品、ほうれん草 |

大豆イソフラボンの賢い摂り方

大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、体内でエストロゲンと似た働きをすることで知られています。そのため、更年期などエストロゲンが減少する時期には積極的な摂取が推奨されます。

しかし、エストロゲンが多い、あるいはエストロゲン優位性の傾向がある方がサプリメントなどで過剰に摂取すると、かえってバランスを崩す可能性も指摘されています。

食事から、納豆や豆腐、味噌汁といった形で適量を摂るのが最も自然で安全な方法です。何事も摂りすぎには注意しましょう。

避けるべき食習慣

ホルモンバランスを乱す原因となる食習慣も見直す必要があります。

血糖値を急激に上げる精製された炭水化物(白米、白いパン、麺類)や砂糖の多いお菓子、ジュースなどはインスリンの過剰分泌を招き、ホルモンバランスの乱れにつながります。

また、トランス脂肪酸を多く含むマーガリンやショートニング、酸化した油(古い揚げ物など)は体内で炎症を引き起こし、ホルモン環境を悪化させるため、できるだけ避けるのが望ましいです。

質の良い油(オメガ3脂肪酸など)を適度に摂るように心がけましょう。

生活習慣の見直しで健やかな髪を育む

健やかな髪を育むためには、質の高い睡眠を十分にとり、ウォーキングなどの適度な運動を習慣にすると効果的です。

これらの生活習慣は自律神経を整え、ホルモン分泌のリズムを正常に保って髪の成長をサポートします。

質の高い睡眠の重要性

睡眠中は、体を修復してホルモンバランスを整えるための大切な時間です。特に、成長ホルモンは深い眠りの間に最も多く分泌され、髪の成長や細胞の修復を促します。

睡眠不足が続くとストレスホルモンであるコルチゾールが増加し、自律神経やホルモンバランスが乱れてしまいます。

毎日7時間程度の睡眠時間を目標に、就寝前はスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる環境を整える工夫が大切です。

寝る時間や起きる時間を一定にするのも、体内時計を整える上で効果的です。

適度な運動で得られる効果

定期的な運動は、血行を促進して全身に栄養を届けるだけでなく、ストレス解消にも大きな効果があります。

ウォーキングやヨガ、軽いジョギングなどの有酸素運動は心身をリラックスさせ、ホルモンバランスを整えるのに役立ちます。

運動によって筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、ホルモンの働きも活発になります。

ただし、過度な運動はかえって体にストレスを与え、活性酸素を増やしてしまう可能性があるので、自分が心地よいと感じる範囲で行うのが重要です。

おすすめの運動習慣

- 1日20〜30分のウォーキング

- 就寝前の軽いストレッチやヨガ

- エレベーターの代わりに階段を使う

心と体のリラックス法

ストレスはホルモンバランスの大敵です。自分なりのリラックス法を見つけ、意識的に心と体を休ませる時間を作りましょう。

ゆっくりと湯船に浸かる入浴は、血行を良くし、副交感神経を優位にしてリラックス効果を高めます。好きな音楽を聴いたり、アロマテラピーを取り入れたりするのも良いでしょう。

また、瞑想や深呼吸は乱れがちな自律神経を整え、ストレスに対する抵抗力を高める効果が期待できます。

5分だけでも良いので、静かに自分と向き合う時間を持つことをおすすめします。

エストロゲンに関するよくある質問

ピルの服用による影響や大豆製品の摂取方法など、エストロゲンと髪に関して患者さんから多くいただくご質問とその回答をまとめました。

- ピルの服用は髪に影響しますか?

-

低用量ピルにはホルモンバランスを安定させる作用があるため、FAGA(女性男性型脱毛症)の治療に用いられるときがあります。

ピルの服用によって薄毛の原因となる男性ホルモンの影響が抑えられ、抜け毛が減ったり、髪にハリが出たりする効果が期待できます。

しかし、ピルの種類によっては、含まれる黄体ホルモンの影響で逆に抜け毛が増える可能性もゼロではありません。

また、服用を中止した際に、一時的にホルモンバランスが乱れて抜け毛が増えるケースもあります。

ピルの服用については必ず医師と相談し、ご自身の体質や目的に合ったものを選択しましょう。

- 大豆製品の摂りすぎは逆効果になりますか?

-

食事から適量の大豆製品を摂るのは、健康や髪にとってプラスに働くことが多いです。

しかし、大豆イソフラボンのサプリメントを長期間にわたって大量に摂取し続けるのは、おすすめできません。

もともとエストロゲンが多い方や、エストロゲン優位性の傾向がある方が過剰に摂取すると、ホルモンバランスをさらに乱してしまう可能性があります。

日本の伝統的な食事のように、納豆1パック、豆腐1/4丁など、一日の中でバランス良く取り入れる程度が理想的です。

- 閉経後のホルモンバランスはどうなりますか?

-

閉経後は卵巣からのエストロゲンの分泌がほぼ停止するため、髪の成長期が短くなり、全体的に髪が細く少なくなりやすくなります。これは「加齢による薄毛」の大きな原因の一つです。

一方で、副腎からは男性ホルモンが分泌され続けるため、相対的に男性ホルモンの影響が強くなり、頭頂部や生え際が薄くなるFAGAの症状が目立つようになる方もいます。

閉経後のヘアケアは、頭皮の血行を促進するマッサージや育毛剤の使用、そしてホルモンバランスの乱れを緩やかにするような生活習慣を続けることが、より一層重要になります。

- クリニックではどのような相談ができますか?

-

女性の薄毛治療を専門とするクリニックでは、丁寧なカウンセリングと診察を通して、薄毛や髪の悩みの原因を探ります。

必要に応じて血液検査を行い、ホルモンバランスや栄養状態を詳しくチェックします。

その上で、内服薬(スピロノラクトンなど)や外用薬(ミノキシジルなど)、サプリメントの処方、頭皮への直接的な治療(メソセラピーなど)の中から、一人ひとりの原因や体質、生活スタイルに合わせた治療計画を提案します。

ホルモンのこと、髪のこと、些細なことでも構いませんので、一人で悩まずに相談してみましょう。

参考文献

GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.

OHNEMUS, Ulrich, et al. The hair follicle as an estrogen target and source. Endocrine reviews, 2006, 27.6: 677-706.

ZOUBOULIS, C. C., et al. Skin, hair and beyond: the impact of menopause. Climacteric, 2022, 25.5: 434-442.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

BRINCAT, M. P.; MUSCAT BARON, Yves; GALEA, R. Estrogens and the skin. Climacteric, 2005, 8.2: 110-123.

HALL, Glenda; PHILLIPS, Tania J. Estrogen and skin: the effects of estrogen, menopause, and hormone replacement therapy on the skin. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 53.4: 555-568.

NELSON, Linda R.; BULUN, Serdar E. Estrogen production and action. Journal of the American Academy of Dermatology, 2001, 45.3: S116-S124.

THORNTON, M. J. The biological actions of estrogens on skin. Experimental dermatology, 2002, 11.6: 487-502.