「お酒を飲むと髪に良くないのではないか」と考える方は少なくないようです。

リラックスタイムや楽しい食事の席に欠かせないアルコールですが、実は女性の髪や頭皮環境に深刻な影響を与える場合があります。

アルコールの摂取がなぜ薄毛や抜け毛につながるのか、その具体的な理由を知らない方は多いでしょう。

この記事では、アルコールが女性の髪に与える多角的な影響を詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

アルコール摂取が女性の薄毛や抜け毛を招く可能性

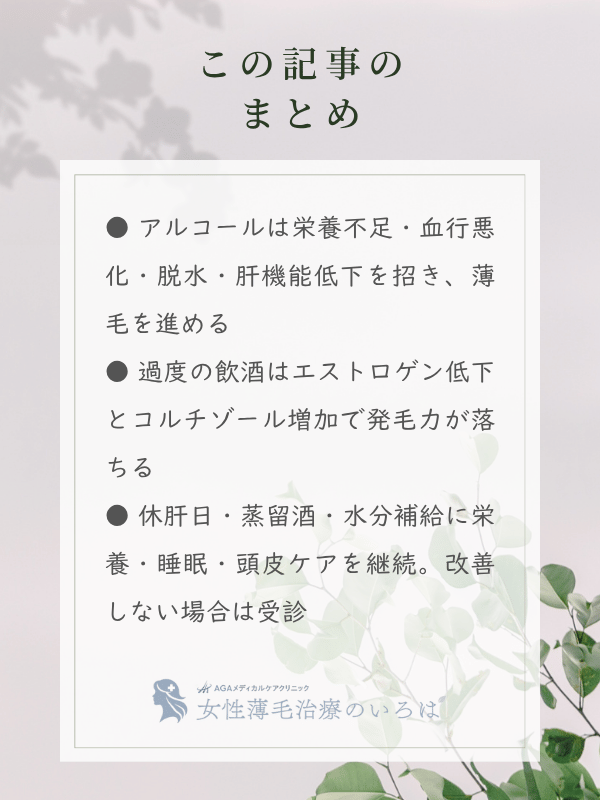

習慣的なアルコールの摂取は、髪の成長に必要な栄養素を奪い、ホルモンバランスを乱すため、女性の薄毛や抜け毛を助長する可能性があります。

髪の健康は体内の栄養状態や血行など、複数の要因によって維持されていますが、アルコールはこれらのバランスを崩す一因となります。

特に女性は男性に比べてアルコールの影響を受けやすく、同じ量を飲んでも体への負担が大きくなる傾向があります。

楽しいはずのお酒が、知らず知らずのうちに髪の悩みを深刻化させているかもしれません。まずは、アルコールがどのように髪の健康を脅かすのか、その全体像を確認しましょう。

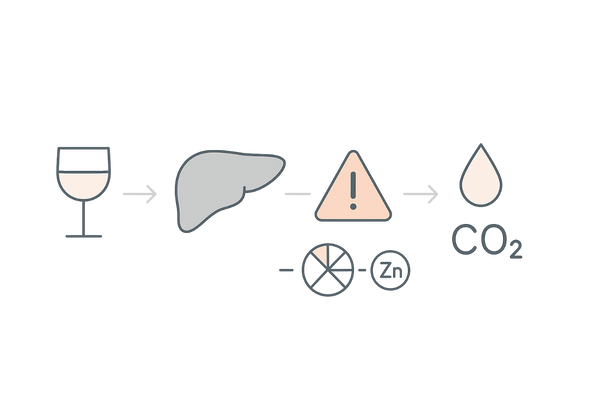

体内でアルコールが分解される仕組み

アルコールを摂取すると、主に肝臓で分解されます。

まず、アルコールは「アセトアルデヒド」という有害な物質に分解されます。このアセトアルデヒドが、二日酔いの原因となる物質です。

次に、アセトアルデヒドは「酢酸」に分解され、最終的には水と二酸化炭素になって体外へ排出されます。

この分解の過程で、ビタミンやミネラルといった髪の成長に重要な栄養素が大量に消費されます。そのため、飲酒量が多いほど髪に必要な栄養が不足しやすくなるのです。

栄養素の消費と吸収阻害

アルコールの分解には、特にビタミンB群や亜鉛といった栄養素が大量に必要です。これらの栄養素は、髪の主成分である「ケラチン」というタンパク質を合成するために欠かせません。

飲酒によってこれらの栄養素がアルコールの分解に使われてしまうと、髪の生成に回る分が不足します。さらに、アルコールは胃腸の粘膜を荒らし、栄養素の吸収率そのものを低下させます。

つまり、食事でしっかり栄養を摂っているつもりでも、アルコールによって体内から奪われ、吸収も妨げられるという二重の悪影響があるのです。

血行不良が引き起こす頭皮環境の悪化

適量のアルコールは一時的に血管を拡張させ、血行を良くします。しかし、多量の飲酒や長期的な飲酒習慣は、逆に血行不良を招きます。

アルコールの利尿作用によって体内の水分が失われ、血液が濃縮されて流れにくくなるためです。

頭皮の血行が悪くなると、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで届きにくくなります。このため、髪が細くなったり成長が途中で止まって抜け毛が増えたりと、頭皮環境の悪化に直結します。

髪の成長に欠かせない栄養素とアルコールの関係

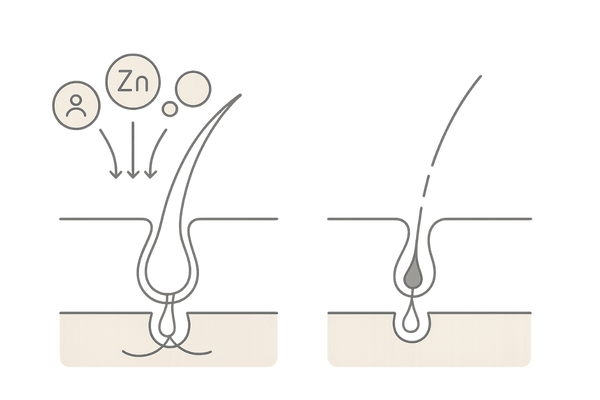

アルコールは髪の主成分であるケラチンの生成に必要な亜鉛やビオチンといった栄養素を大量に消費し、吸収を妨げるため、髪の成長を直接的に妨げます。

髪を作り出す毛根部分は活発に細胞分裂を繰り返しており、絶え間ない栄養補給を必要とします。しかし、アルコールはこの重要な栄養補給の経路に介入します。

亜鉛不足と髪の成長サイクルの乱れ

亜鉛は、髪の主成分であるケラチンを合成する際に中心的な役割を果たすミネラルです。

また、細胞分裂を正常に促す働きもあり、毛根の細胞が分裂して髪が伸びる過程で大量に消費されます。

しかし、亜鉛はアルコールの分解過程で消費されやすく、体内から失われやすい栄養素の代表格です。亜鉛が不足すると新しい髪の生成が滞り、成長期にある髪も十分に育たなくなります。

結果として、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)が乱れ、抜け毛が増える原因となります。

髪の成長を支える主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成、細胞分裂の促進 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身) |

| ビオチン | ケラチンの生成を助ける、頭皮の健康維持 | 卵、レバー、ナッツ類 |

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、大豆製品、卵 |

ビオチン吸収阻害とケラチンの生成低下

ビオチンはビタミンB群の一種で、皮膚や髪の健康を維持するために重要な役割を担います。特に、アミノ酸からケラチンを生成する過程をサポートする働きがあります。

研究により、慢性的なアルコール摂取は腸内環境を悪化させ、ビオチンの吸収を著しく妨げることがわかっています。

ビオチンが不足するとケラチンの生成がスムーズに行われなくなり、髪がもろくなったり、ツヤが失われたりする原因になります。

飲酒後に髪のパサつきを感じるのは、こうした栄養素の吸収阻害も一因と考えられます。

ビタミンB群の欠乏が引き起こす頭皮の炎症

ビタミンB群はエネルギー代謝を助け、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。特にビタミンB2やB6は頭皮の健康を保ち、フケやかゆみ、炎症を防ぐ上で大切です。

アルコールはビタミンB群全般の吸収を妨げるうえ、分解の過程でもこれらを大量に消費します。

ビタミンB群が不足すると皮脂の分泌が過剰になったり、逆に乾燥しすぎたりして頭皮環境が悪化します。こうした状態が脂漏性皮膚炎などを引き起こし、抜け毛につながるケースもあります。

飲酒による女性ホルモンバランスへの影響

アルコールの過剰摂取は、髪の成長を支える女性ホルモン「エストロゲン」の分泌を乱し、ストレスホルモンを増加させます。その結果、ホルモンバランスが崩れ、薄毛や髪質の低下につながります。

エストロゲンは髪の成長期を維持し、ハリやコシを与える重要な役割を担っていますが、アルコールはこの大切なバランスを乱す原因となります。

特に女性にとって、ホルモンバランスの乱れは髪だけでなく、心身の健康にも大きな影響を及ぼします。

エストロゲンの減少と髪への影響

肝臓は、体内のホルモンを分解してバランスを調整する役割も担っています。

しかし、アルコールの分解で肝臓に大きな負担がかかると、ホルモンの代謝機能が低下します。その結果、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が不安定になり、減少傾向に陥る場合があります。

エストロゲンが減少すると髪の成長期が短くなり、休止期に入る髪の割合が増えてしまいます。

これが、髪全体のボリュームが減少し、薄毛が目立つようになる一因です。

ストレスホルモン「コルチゾール」の増加

飲酒は一時的にリラックス効果をもたらしますが、長期的に見るとストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌を増加させます。

コルチゾールは血管を収縮させる作用があるため、頭皮の血流を悪化させます。また、コルチゾールが過剰に分泌されるとホルモンバランス全体が乱れ、エストロゲンの働きも抑制されてしまいます。

ストレス解消のためにお酒を飲む習慣が、かえって体をストレス状態にし、髪の成長を妨げている可能性があるのです。

ホルモンバランスを整えるための生活習慣

| 習慣 | ポイント | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 質の良い睡眠 | 就寝前のスマホ操作を控え、寝室環境を整える | 成長ホルモンの分泌促進、自律神経の安定 |

| 適度な運動 | ウォーキングやヨガなど、軽い有酸素運動を継続 | 血行促進、ストレス軽減 |

| バランスの取れた食事 | 大豆製品など植物性エストロゲンを意識して摂取 | ホルモンバランスの維持、髪への栄養補給 |

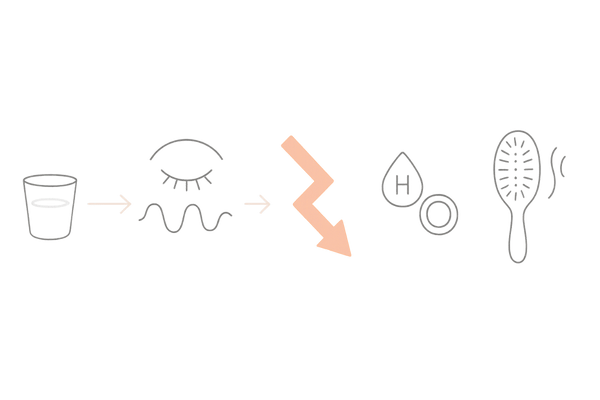

睡眠の質の低下と成長ホルモンの関係

「寝酒」という言葉があるように、アルコールは寝つきを良くするように感じられます。しかし実際には、アルコールは睡眠の質を大きく低下させます。

アルコールを摂取して眠ると、深い眠りである「ノンレム睡眠」が減少し、浅い眠りである「レム睡眠」が増加します。

髪の成長や体の修復に不可欠な「成長ホルモン」は、深いノンレム睡眠中に最も多く分泌されます。

睡眠の質が低下すると成長ホルモンの分泌が減少し、毛根の細胞分裂が滞り、髪の成長が妨げられてしまうのです。

肝機能の低下が招く髪への悪影響

アルコールによる肝機能の低下は、髪の主成分であるタンパク質の合成能力を落とし、体内の毒素排出を遅らせるため、健康な髪が育ちにくい環境を作ります。

髪の健康は血液の状態と深く関係しており、その血液を管理する中心的な臓器が肝臓です。

アルコールによって肝臓がダメージを受けると、その影響は全身に及び、当然ながら髪にも深刻なサインとして現れます。

タンパク質合成能力の低下

肝臓は、食事から摂取したアミノ酸を材料にして、体に必要なさまざまなタンパク質を合成する工場のような役割を担っています。髪の主成分であるケラチンも、このタンパク質の一種です。

しかし、アルコールの分解で肝臓が疲弊すると、このタンパク質を合成する能力が低下します。

材料となるアミノ酸はあっても、それを髪の毛という製品に加工する工場の機能が落ちてしまうのです。その結果、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなったり、髪の伸びが遅くなったりします。

体内の毒素排出の遅延

肝臓の重要な働きのひとつに、体内の毒素や老廃物を分解し、無害化する「解毒作用」があります。

しかし、アルコールの摂取が続くと、肝臓はアルコールとその分解産物であるアセトアルデヒドの解毒に追われ、他の毒素の処理が後回しになります。

体内に毒素が蓄積すると全身の血流が悪化し、頭皮にも十分な栄養が届かなくなります。

また、体内の酸化ストレスが増大し、毛根の細胞がダメージを受けやすくなるのも抜け毛の原因と考えられます。

肝機能のセルフチェック

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 疲労感 | 十分な睡眠をとっても疲れが取れない |

| 食欲不振 | 以前と比べて食欲がわかない、胃がもたれる |

| 飲酒量の変化 | 二日酔いがひどくなった、またはお酒に弱くなった |

| 肌や白目の変化 | 肌が黄色っぽく見える、白目が濁っている |

血中アンモニア濃度の上昇

肝機能が低下すると、体内で発生したアンモニアを十分に処理できなくなり、血中のアンモニア濃度が上昇します。

アンモニアは神経毒性を持つ物質であり、全身の倦怠感や集中力の低下を引き起こします。

さらに、血中のアンモニアは体内のエネルギー産生を阻害し、細胞の活動を低下させます。毛根の細胞も例外ではなく、活動が鈍くなるため髪の成長が妨げられ、抜け毛につながる可能性があります。

体がだるい、疲れやすいといった症状とともに髪の悩みがある場合、肝臓の疲労が関係しているかもしれません。

アルコールによる「髪の乾燥」の真実

飲み会翌日の髪のパサつきは気のせいではなく、アルコールの強い利尿作用による体全体の水分不足と、有害物質アセトアルデヒドが引き起こす酸化ストレスが直接的な原因です。

多くの女性が感じるこの具体的な悩みは、アルコールが髪の潤いを奪っている明確なサインです。

利尿作用による深刻な水分不足

アルコールには強い利尿作用があります。例えば、ビールを1リットル飲むと、約1.1リットルの水分が尿として排出されると言われています。

飲んだ量以上の水分が失われるため、体は簡単に脱水状態に陥ります。

体内の水分が不足すると、体は生命維持に重要な臓器へ優先的に水分を供給しようとします。そのため、皮膚や髪の毛といった末端部分への水分供給は後回しにされてしまいます。

頭皮が乾燥すればフケやかゆみの原因になりますし、髪の毛自体も水分を失い、パサつきや広がりの原因となるのです。

- 体内水分量の低下

- 頭皮の乾燥

- 髪の潤い不足

- 静電気の発生

アセトアルデヒドが引き起こす酸化ストレス

アルコールが体内で分解される際に発生するアセトアルデヒドは、非常に毒性の強い物質です。体内で「活性酸素」を大量に発生させ、細胞を傷つける「酸化ストレス」を引き起こします。

髪の毛を作り出す毛母細胞もこの酸化ストレスの標的となります。細胞がダメージを受けると、正常な髪を作り出す力が弱まり、うねりやパサつきのある不健康な髪が生えやすくなります。

また、頭皮の細胞も酸化ダメージを受けることで老化が進み、健康な髪を育む土壌そのものが損なわれてしまいます。

お酒の種類と糖質量・カロリーの目安

| お酒の種類(1杯あたり) | 糖質量(目安) | カロリー(目安) |

|---|---|---|

| ビール(中ジョッキ) | 約15.5g | 約200kcal |

| 日本酒(1合) | 約8.8g | 約196kcal |

| ワイン(グラス1杯) | 約2.0g | 約85kcal |

糖質の過剰摂取と頭皮環境の変化

ビールや日本酒、カクテルといった醸造酒や混成酒には、多くの糖質が含まれています。

お酒と一緒におつまみを食べることも考えると、知らず知らずのうちに糖質を過剰に摂取しているケースは少なくありません。

糖質を過剰に摂取すると、皮脂の分泌を促す働きのある中性脂肪が増加します。頭皮の皮脂分泌が過剰になると毛穴が詰まりやすくなり、炎症やかゆみを引き起こします。

また、過剰な皮脂は酸化しやすく、頭皮の常在菌バランスを崩して、フケやニオイの原因にもなります。

こうした頭皮環境の悪化が、髪のパサつきだけでなく、抜け毛の遠因にもなるのです。

薄毛を防ぐための飲酒習慣の見直し

髪へのダメージを最小限に抑えるためには、休肝日を設ける、糖質の少ない蒸留酒を選ぶ、髪に良い栄養素を含むおつまみを一緒に摂るといった工夫が効果的です。

完全にお酒をやめるのが理想ですが、お付き合いなどで続ける場合は、飲み方を意識するだけで髪や頭皮への負担を大きく減らせます。

休肝日を設ける重要性

毎日お酒を飲む習慣は、肝臓に休む暇を与えず、常に負担をかけ続けることになります。肝機能が低下すると、前述の通り、髪の成長に必要なタンパク質の合成や栄養の供給に支障をきたします。

週に最低でも2日は休肝日を設け、肝臓をしっかりと休ませてあげましょう。

休肝日を設けると肝臓のダメージを修復し、本来の機能を取り戻せます。連続した休肝日が難しい場合は、週に2日、間隔をあけて設定するだけでも効果があります。

飲むお酒の種類を選ぶ

お酒の種類によって、含まれる成分や体への影響は異なります。薄毛や髪の健康を考えるなら、糖質の多い醸造酒(ビール、日本酒など)や甘いカクテルはなるべく避けるのが賢明です。

代わりに、ウイスキーや焼酎などの蒸留酒を選びましょう。蒸留酒は製造過程で糖質が取り除かれるため、血糖値の急上昇や皮脂の過剰分泌につながりにくいです。

また、抗酸化作用のあるポリフェノールが豊富な赤ワインも、適量であれば良い選択肢の一つです。

健康的な飲酒のためのポイント

| ポイント | 具体的な行動 | 理由 |

|---|---|---|

| チェイサーを用意する | お酒と同量の水を飲む | 血中アルコール濃度の上昇を緩やかにし、脱水を防ぐ |

| 空腹時を避ける | 食事と一緒に、または食後に飲む | アルコールの吸収を穏やかにし、胃腸への負担を軽減する |

| ゆっくり飲む | 会話を楽しみながら時間をかけて飲む | 肝臓での分解ペースに合わせ、急激な負担を避ける |

おつまみの選び方で栄養を補給

飲酒時に髪に必要な栄養素を補給する工夫も、ダメージを軽減する上で効果的です。

アルコールの分解で消費されやすい亜鉛やビタミンB群を多く含むおつまみを意識して選びましょう。

- 枝豆(ビタミンB群、タンパク質)

- 冷奴(タンパク質、イソフラボン)

- ナッツ類(亜鉛、ビタミンE)

- レバー焼き(亜鉛、ビタミンB群)

これらの食材は肝臓の働きを助け、髪の材料となる栄養素を補給してくれます。

揚げ物やスナック菓子など、脂質や糖質の多いおつまみは、皮脂の過剰分泌につながるため控えめにしましょう。

飲酒と合わせて行いたいセルフケア

飲酒による髪へのダメージを回復させるためには、バランスの取れた食事、質の高い睡眠、頭皮マッサージによる血行促進といった日々のケアが重要です。

飲酒によるダメージを回復させ、髪の成長をサポートするためのセルフケアを取り入れましょう。

バランスの取れた食事を心がける

髪の健康は、日々の食事から作られます。特にタンパク質、ビタミン、ミネラルは髪の成長に欠かせない三大栄養素です。

飲酒によって失われがちな栄養素を、食事で積極的に補う心がけが大切です。

大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンと似た働きをすることが知られており、ホルモンバランスをサポートしてくれます。

海藻類に含まれるミネラルも、髪のツヤを保つ上で役立ちます。

髪に良い栄養素を多く含む食品群

| 栄養素 | 食品例 | 期待される役割 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 赤身肉、青魚、卵、大豆製品 | 髪の主成分であるケラチンの材料となる |

| ビタミン類 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 | 頭皮の血行促進、皮脂バランスの調整 |

| ミネラル(特に亜鉛) | 牡蠣、レバー、うなぎ、チーズ | ケラチンの合成を助け、髪の成長を促す |

質の高い睡眠の確保

髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、入眠後最初の3時間の深い眠りの間に分泌がピークに達します。

寝る直前の飲酒は睡眠の質を低下させるため、就寝の3時間前までには飲み終えるようにしましょう。

また、就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのは避け、リラックスできる環境を整える工夫も大切です。アロマを焚いたり、軽いストレッチをしたりするのも、質の高い睡眠につながります。

頭皮マッサージによる血行促進

頭皮の血行不良は、薄毛や抜け毛の大きな原因です。頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血流を改善するのに効果的です。

シャンプーの際などに、指の腹を使って優しく頭皮全体を動かすようにマッサージしましょう。気持ち良いと感じる程度の力加減で行うのがポイントです。

毎日続けると、毛根に栄養が届きやすい健やかな頭皮環境を育めます。

セルフケアで改善しない場合は専門クリニックへ

セルフケアを続けても薄毛や抜け毛が改善しない場合、アルコール以外にも原因が考えられるため、専門のクリニックで正確な診断を受け、適切な治療を早期に始めることが大切です。

クリニックで行うカウンセリングと診断

専門クリニックでは、まず医師による詳細な問診と視診が行われます。生活習慣や食生活、飲酒の頻度、ストレスの有無などを丁寧にヒアリングし、薄毛の根本的な原因を探ります。

マイクロスコープを使って頭皮の状態を詳しく観察し、毛穴の詰まりや炎症の有無、毛髪の密度や太さなどを確認します。必要に応じて血液検査を行い、栄養状態やホルモン値などを調べる場合もあります。

これらの情報をもとに、一人ひとりの症状や原因に合わせた治療計画を立てていきます。

女性の薄毛に特化した治療法

女性の薄毛治療には、男性とは異なる取り組みが必要です。クリニックでは女性の体に配慮した、安全で効果的な治療法を複数用意しています。

内服薬や外用薬による治療から、頭皮に直接有効成分を届ける注入治療まで、症状の進行度やご希望に合わせて治療法を提案します。

主な女性薄毛治療法の比較

| 治療法 | 特徴 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 内服薬(スピロノラクトンなど) | ホルモンバランスを整え、抜け毛を抑制する | AGA(女性男性型脱毛症)の進行抑制 |

| 外用薬(ミノキシジル) | 頭皮に直接塗布し、発毛を促進する | 毛母細胞の活性化、血行促進 |

| 注入治療(メソセラピー) | 髪の成長因子などを頭皮に直接注入する | 発毛促進、髪質の改善 |

治療を始めるタイミングの重要性

薄毛治療は、できるだけ早い段階で始めることが重要です。髪の毛を作り出す毛母細胞の活動が完全に止まってしまうと、治療をしても髪の毛が再生するのは難しくなります。

抜け毛が増えた、髪のボリュームが減った、分け目が目立つようになったなど、少しでも気になり始めたら、それは治療を検討するサインです。

早期に治療を開始すると、症状の進行を食い止め、より改善効果を期待できます。専門家のアドバイスを受け、適切な対策を講じることが、美しい髪を取り戻すための第一歩です。

アルコールと髪に関するよくある質問

ここでは、患者さんからよく寄せられるアルコールと髪に関する質問にお答えします。

- お酒を飲むと髪がうねりやすくなるのはなぜですか?

-

アルコールを摂取すると、体内の水分が失われやすくなります。髪も同様に水分不足に陥り、乾燥します。

髪は乾燥すると空気中の水分を吸収しようとしますが、その際に水分を均一に吸い込めず、部分的に膨張して「うねり」が発生します。

また、アルコールは髪の内部にあるタンパク質同士の結合を弱める作用もあり、これも髪の形状が不安定になり、うねりやすくなる一因と考えられます。

- 赤ワインはポリフェノールが豊富で髪に良いと聞きましたが本当ですか?

-

赤ワインに含まれるポリフェノールには、強い抗酸化作用があり、体の老化を防ぐ効果が期待できます。

頭皮の細胞の酸化を防ぎ、健康な状態を保つという意味では、髪に良い影響があると言えるでしょう。

しかし、赤ワインもアルコールであることに変わりはありません。適量を超えて飲めば、アルコールによるデメリットがメリットを上回ってしまいます。

「グラス1杯程度」を目安に、健康的な範囲で楽しみましょう。

- 飲んだ翌日のシャンプーで気をつけることはありますか?

-

飲んだ翌日は、頭皮も体と同じようにデリケートな状態になっています。洗浄力の強すぎるシャンプーは避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選びましょう。

熱いお湯は頭皮の乾燥を助長するため、ぬるま湯で優しく洗い流すように心がけてください。

また、頭皮が乾燥しているケースが多いので、保湿成分の含まれたトリートメントや頭皮用ローションでしっかりと潤いを補給すると良いです。

ゴシゴシと強く擦るのではなく、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。

参考文献

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

VAN ZUUREN, Esther J.; FEDOROWICZ, Zbys; SCHOONES, Jan. Interventions for female pattern hair loss. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, 5.

TROST, Leonid Benjamin; BERGFELD, Wilma Fowler; CALOGERAS, Ellen. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 824-844.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

SUCHONWANIT, Poonkiat; THAMMARUCHA, Sasima; LEERUNYAKUL, Kanchana. Minoxidil and its use in hair disorders: a review. Drug design, development and therapy, 2019, 2777-2786.