「抜け毛が増えた」「髪の分け目が目立つようになった」「髪全体のボリュームが減ってきた」と感じたら、女性特有の薄毛の症状である「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。

びまん性脱毛症は、特定の部位が薄くなる男性の薄毛とは異なり、頭部全体の髪が均等に薄くなるのが特徴です。

加齢だけでなく、ホルモンバランスの乱れやストレス、生活習慣など、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。

この記事では、びまん性脱毛症の原因から自分でできるチェック方法、そして専門クリニックで行う効果的な治療法まで詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

びまん性脱毛症とは?女性の薄毛の主な原因

びまん性脱毛症は、女性の薄毛の悩みの中で最も多い症状の一つです。

FAGA(女性男性型脱毛症)とも呼ばれる場合がありますが、頭頂部や生え際から薄くなるケースが多い男性のAGAとは異なり、女性の場合は髪の毛一本一本が細く弱くなるため頭部全体のボリュームが失われていくという特徴があります。

原因は一つではなく、複数の要因が関与している方がほとんどです。

全体的に髪が薄くなる特徴

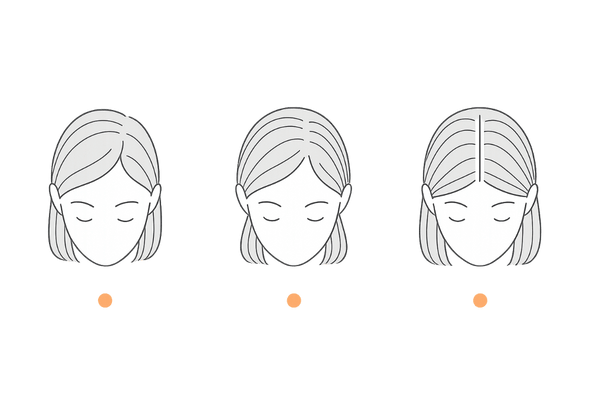

びまん性脱毛症の最も顕著な特徴は、局所的に脱毛が進行するのではなく、髪の毛全体が均等に薄くなる点にあります。

最初は自分でも気づきにくい軽微な変化から始まります。「ヘアセットがうまく決まらない」「髪がぺたんとしてしまう」といった些細な悩みが、実は脱毛症の初期症状である可能性があります。

進行すると分け目が以前よりも広く見えるようになり、頭頂部を中心に地肌が透けて見えるようになります。

しかし、男性のように生え際が後退したり、完全に髪がなくなったりするケースは稀です。

男性型脱毛症(AGA)との違い

薄毛の悩みは男女共通ですが、その現れ方には明確な違いがあります。

男性型脱毛症(AGA)が特定のパターンで進行するのに対し、女性のびまん性脱毛症は進行の仕方が異なります。

女性と男性の薄毛のパターンの違い

| 項目 | びまん性脱毛症(女性) | 男性型脱毛症(AGA) |

|---|---|---|

| 主な症状 | 頭部全体の髪が薄くなる | 生え際の後退や頭頂部の薄毛 |

| 進行パターン | 髪が細く、軟毛化し、全体の密度が低下 | 特定のパターン(M字、O字など)で進行 |

| 主な原因 | ホルモンバランス、加齢、ストレス、生活習慣など複合的 | 男性ホルモン(DHT)と遺伝的要因が主 |

なぜ女性に多く見られるのか

女性の体は、一生を通じてホルモンバランスが大きく変動します。

なかでも妊娠・出産や更年期といったライフステージの変化は、髪の健康に深く関わる女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量に大きな影響を与えます。

エストロゲンは、髪の成長を促進し、その成長期を維持する働きを持っています。

このエストロゲンが減少するため髪の成長サイクルが乱れ、抜け毛が増え、結果としてびまん性脱毛症を発症しやすくなるのです。

また、男性に比べてダイエットによる栄養不足や、貧血、甲状腺疾患などの基礎疾患が薄毛につながりやすい点も、女性に多く見られる理由の一つです。

びまん性脱毛症のセルフチェック

抜け毛の増加、分け目が広がる、髪のハリ・コシがなくなるといった変化は、びまん性脱毛症のサインかもしれません。

この症状はゆっくり進行するため、ご自身で初期の変化に気づくことが早期治療への第一歩です。日々の生活の中で、髪や頭皮の状態を意識的に確認してみましょう。

抜け毛の本数が増えた

健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けています。しかし、シャンプーやブラッシングの際に、明らかに以前より抜け毛の量が増えたと感じる場合は注意が必要です。

枕や部屋に落ちている髪の毛が目立つようになったら、ヘアサイクルが乱れているサインかもしれません。

特に、細くて短い毛が抜けている場合は、髪が十分に成長しきる前に抜けてしまっている可能性を示唆します。

髪の分け目が目立つようになった

いつも同じ場所で髪を分けている方は、鏡で分け目の幅をチェックしてみてください。

以前よりも分け目の地肌がくっきりと、そして幅広く見えるようになった場合、その周辺の髪の密度が低下している証拠です。

髪全体のボリュームダウンによって分け目が目立ちやすくなるのは、びまん性脱毛症の典型的な症状の一つです。

髪の状態セルフチェックリスト

| チェック項目 | 具体的な変化 | 注意度 |

|---|---|---|

| 抜け毛 | 排水溝に溜まる髪の量が増えた | 高 |

| 分け目 | 地肌の見える幅が広がった | 高 |

| 髪質 | ハリ・コシがなくなり、ぺたんとする | 中 |

| 頭皮 | 頭頂部や全体の地肌が透けて見える | 高 |

髪にハリやコシがなくなった

びまん性脱毛症では、髪の毛そのものが細く弱々しくなる「軟毛化」という現象が起きます。このため髪にハリやコシがなくなり、全体的にボリュームダウンした印象になります。

髪を触った時に、以前のような弾力が感じられなかったり、細くなったと感じたりする場合も注意信号です。

ヘアスタイルが決まりにくくなったり、雨の日に髪が広がりやすくなったりするのも、髪質の変化が原因かもしれません。

地肌が透けて見える

髪全体の密度が低下するため、特に頭頂部や分け目から地肌が透けて見えるようになります。

明るい照明の下や、鏡で頭頂部を見た時に、地肌の見える面積が増えていないか確認してみましょう。

他人から「頭のてっぺん、少し薄くなった?」などと指摘されて、初めて気づくケースも少なくありません。これは、脱毛症がある程度進行している状態を示すサインです。

びまん性脱毛症を引き起こす多様な要因

びまん性脱毛症は、主に「ホルモンバランスの乱れ」「ストレス」「栄養不足」「加齢」という4つの要因が複雑に絡み合って発症します。

これらの要因が髪の成長サイクルにどのように影響を与えるのかを理解すると、適切な対策を見つけやすいです。

ホルモンバランスの乱れ

女性ホルモンの一つであるエストロゲンは髪の成長期を長く保ち、豊かで健康な髪を育む上で重要な役割を果たします。

しかし、出産後や更年期には、このエストロゲンの分泌が急激に減少します。その影響でヘアサイクルが乱れ、「成長期」が短くなり「休止期」に入る髪の割合が増えるため、抜け毛が目立つようになります。

また、甲状腺ホルモンの異常も、脱毛の原因となる場合があります。

髪の健康に関わる主なホルモン

| ホルモンの種類 | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| エストロゲン(女性ホルモン) | 髪の成長期を維持し、ハリ・ツヤを与える | 減少すると抜け毛が増え、髪が細くなる |

| プロゲステロン(女性ホルモン) | ヘアサイクルの維持を助ける | バランスが乱れると脱毛の一因に |

| 甲状腺ホルモン | 全身の代謝を活発にし、毛母細胞の働きを助ける | 異常があると脱毛を引き起こすことがある |

ストレスと頭皮環境

仕事や家庭、人間関係など、現代社会で女性が抱えるストレスは多岐にわたります。

過度な精神的ストレスは自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させます。これにより、頭皮の血行が悪化し、髪の成長に必要な栄養や酸素が毛根まで届きにくくなります。

その結果、毛母細胞の働きが低下し、抜け毛や薄毛につながるのです。

ストレスが頭皮に与える主な影響

- 血行不良

- 皮脂の過剰分泌

- ホルモンバランスの乱れ

栄養不足と食生活

髪の毛は、私たちが毎日食べるものから作られています。主成分であるケラチンというタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルなど、様々な栄養素が健康な髪を育むために必要です。

過度なダイエットや偏った食生活は、髪に必要な栄養素の不足を招き、薄毛の直接的な原因となります。なかでもタンパク質、亜鉛、鉄分は、髪の成長にとって非常に重要な栄養素です。

加齢による変化

年齢を重ねるとともに、体には様々な変化が現れます。髪も例外ではありません。

加齢に伴い、女性ホルモンの分泌が減少するだけでなく、毛母細胞の働き自体も徐々に低下していきます。また、全身の血流も悪くなりがちで、頭皮に栄養が届きにくくなります。

これらの複合的な要因により髪の成長サイクルが乱れ、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりと、びまん性脱毛症が進行しやすくなります。

クリニックで行うびまん性脱毛症の検査と診断

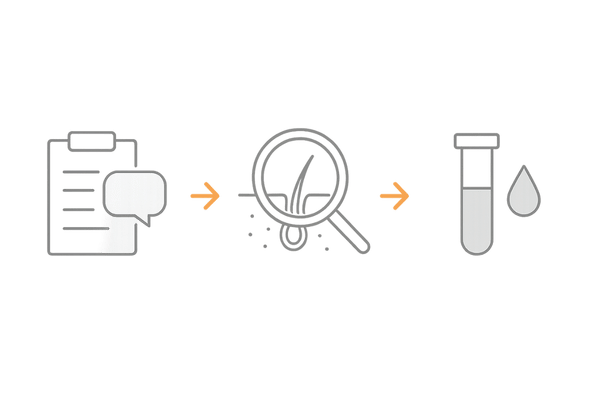

びまん性脱毛症の治療を始めるにあたり、最も重要なのが正確な診断です。原因が多岐にわたるため、専門医が問診や検査を通じて原因を特定し、一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てます。

自己判断で誤ったケアを続けるのではなく、まずは専門のクリニックで現在の状態を正しく把握しましょう。

専門医による問診の重要性

問診では、薄毛が気になり始めた時期や具体的な症状、生活習慣や既往歴、服用中の薬やご家族の髪の状態などについて詳しくお話を伺います。

これらの情報は、薄毛の原因を探る上で非常に重要な手がかりとなります。

些細なことだと思っても、遠慮なく医師に伝えてください。患者さんとの対話を通じて、治療方針を決めていきます。

視診とマイクロスコープによる頭皮チェック

医師が直接、頭皮や髪の状態を目で見て確認します。薄毛の進行度合いや範囲、頭皮の色、炎症やフケの有無などをチェックします。

さらに、マイクロスコープという特殊な拡大鏡を用いて、毛穴の状態や髪の毛の太さ、密度などを詳細に観察します。

このような検査によって、肉眼ではわからない頭皮環境の問題や、髪の軟毛化の程度を正確に把握できます。

血液検査で全身の状態を把握

びまん性脱毛症は、体の内側の問題が原因となっているケースも少なくありません。特に、貧血(鉄欠乏)や亜鉛不足、甲状腺機能の異常などは、薄毛の直接的な原因となり得ます。

血液検査を行って、これらの全身状態を評価し、薄毛の根本的な原因を特定するのに役立てます。

検査結果に基づいて、内科的な治療や栄養指導が必要になる場合もあります。

女性のためのびまん性脱毛症の主な治療法

びまん性脱毛症の治療は、医学的根拠に基づいた「内服薬」「外用薬」「注入治療」が中心となります。

これらの治療法を患者さんの症状や原因に合わせて組み合わせながら、体の内外から多角的に働きかけ、発毛の促進と抜け毛の抑制を目指します。

内服薬による治療(ミノキシジル、スピロノラクトンなど)

体の内側から発毛をサポートする治療法です。代表的なものに、血行を促進し毛母細胞を活性化させる「ミノキシジル」の内服薬や、男性ホルモンの影響を抑制する「スピロノラクトン」などがあります。

これらの薬は乱れたヘアサイクルを正常化し、太く健康な髪の成長を助けます。医師の処方のもと、正しく服用しましょう。

外用薬によるアプローチ(ミノキシジル外用薬)

頭皮に直接塗布して、毛根に作用する治療法です。日本で唯一、発毛効果が認められている成分「ミノキシジル」を配合した外用薬が広く用いられています。

ミノキシジルは頭皮の血流を改善し、毛母細胞に栄養を届けて発毛を促します。市販薬もありますが、クリニックではより高濃度のものを処方できるのがメリットです。

効果を高めるためには、毎日の継続使用が大切です。

主な治療法の比較

| 治療法 | アプローチ方法 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 内服薬治療 | 体の中から全身的に作用 | ヘアサイクルを正常化し、発毛を促進 |

| 外用薬治療 | 頭皮に直接塗布し、局所的に作用 | 血行を促進し、毛根を活性化 |

| 注入治療 | 有効成分を頭皮に直接注入 | よりダイレクトに効果を届け、発毛をサポート |

注入治療(メソセラピーなど)

発毛に有効な成分(成長因子、ミノキシジル、ビタミンなど)を、注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する治療法です。

有効成分を毛根の深い部分までダイレクトに届けられるため、効果が期待できます。

内服薬や外用薬と組み合わせれば相乗効果を生み、より早く、確実な発毛を実感しやすくなります。

栄養指導とサプリメント

治療効果を最大限に引き出すためには、体の内側からのケアも欠かせません。血液検査の結果などに基づき、髪の成長に必要な栄養素が不足している場合は、食事内容の改善指導を行います。

また、食事だけで補うのが難しい栄養素については、医療用のサプリメントを処方するときもあります。

髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミンなどをバランス良く摂取する心がけが健康な髪を育む土台となります。

髪の成長に必要な主な栄養素

- タンパク質(ケラチンの材料)

- 亜鉛(タンパク質の合成を助ける)

- 鉄分(頭皮への酸素供給)

- ビタミンB群(頭皮環境を整える)

治療効果を高めるために日常生活でできるセルフケア

クリニックでの治療効果を最大限に引き出すには、日々のセルフケアが必要です。

「バランスの取れた食事」「正しいヘアケア」「質の良い睡眠とストレス管理」を実践すると、健康な髪が育つための土台を整えられます。

バランスの取れた食事を心がける

美しい髪は健康な体から生まれます。髪の主成分であるタンパク質(肉、魚、大豆製品など)をしっかり摂る生活を基本に、ビタミンやミネラルもバランス良く摂取しましょう。

特に、亜鉛(牡蠣、レバーなど)や鉄分(ほうれん草、ひじきなど)は、意識しないと不足しがちな栄養素です。

インスタント食品や偏った食事は避け、多様な食材を組み合わせた食事を心がけてください。

積極的に摂りたい食品群

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促進する | 豚肉、うなぎ、玄米 |

正しいシャンプーと頭皮マッサージ

頭皮を清潔に保つ習慣は、健康な髪を育てる基本です。しかし、洗浄力の強すぎるシャンプーや、ゴシゴシと強く洗う行為は頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥や炎症の原因となります。

アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選び、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。

シャンプー後の頭皮マッサージは、血行を促進し、リラックス効果もあるためおすすめです。

質の良い睡眠とストレス管理

髪の成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。入眠後の深い眠りの時間帯に多く分泌されるため、質の良い睡眠を確保することが大切です。

就寝前にスマートフォンを見るのを控えたり、リラックスできる環境を整えたりする工夫をしましょう。

また、日中のストレスを溜め込まないことも重要です。適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけ、心身のバランスを整えましょう。

生活習慣の見直しのポイント

- 十分な睡眠時間の確保

- 適度な運動の習慣化

- 趣味やリラックスできる時間を持つ

びまん性脱毛症の治療期間と費用について

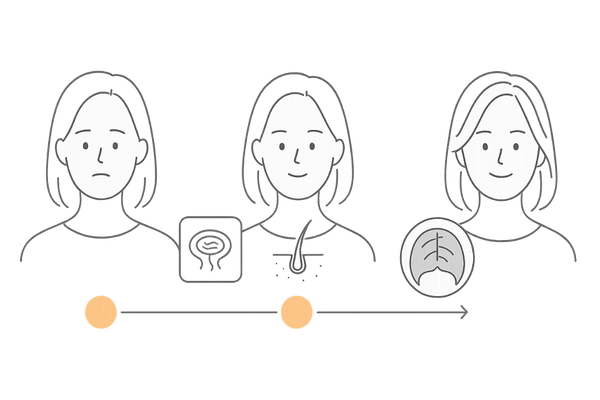

治療効果を実感するまでの期間は、一般的に3ヶ月から6ヶ月が目安です。

費用は治療内容によって異なりますが、自由診療のため全額自己負担となります。効果が現れるまでには時間がかかりますので、焦らずに継続していきましょう。

効果を実感するまでの目安期間

治療を開始してすぐに髪がフサフサになるわけではありません。ヘアサイクルを正常に戻し、新しい髪が成長して目に見える変化として現れるまでには、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

多くの方が、治療開始後半年ほどで抜け毛の減少や、新しい産毛が生えてくるなどの効果を実感し始めます。

効果の現れ方には個人差がありますが、焦らずに根気強く治療を続ける努力が大切です。

治療期間の目安

| 期間 | 期待できる変化 |

|---|---|

| 1~3ヶ月 | 初期脱毛の可能性、抜け毛の減少を実感し始める |

| 3~6ヶ月 | 産毛の発生、髪のハリ・コシの改善 |

| 6ヶ月~1年 | 見た目のボリュームアップ、分け目が目立たなくなる |

治療にかかる費用の相場

びまん性脱毛症の治療は自由診療となるため、費用は全額自己負担となります。費用は治療内容によって大きく異なります。

例えば、内服薬や外用薬による治療は比較的費用を抑えられますが、注入治療などを組み合わせると高くなります。

月々の費用の目安としては、数万円から十数万円程度となるケースが多いです。

クリニックでは、予算や希望に応じた治療プランを提案しますので気軽に相談してみましょう。

保険適用と医療費控除

原則として、びまん性脱毛症の治療は美容目的とみなされるため、公的医療保険は適用されません。

ただし、甲状腺疾患など、他の病気が原因で脱毛が起きているケースでは、その原因疾患の治療に対して保険が適用される場合があります。

また、年間の医療費が一定額を超えた際は、確定申告を行うと所得税の一部が還付される「医療費控除」の対象となる可能性があります。治療費の領収書は大切に保管しておきましょう。

びまん性脱毛症に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよくいただくご質問とその回答をまとめました。

- 治療を始めればすぐに髪は生えますか?

-

髪には成長のサイクル(ヘアサイクル)があるため、治療効果を実感できるまでには少し時間が必要です。

多くの場合、治療開始から3ヶ月から6ヶ月ほどで抜け毛の減少や産毛の発毛といった変化を感じ始めます。

効果の現れ方には個人差がありますが、焦らずに医師の指示に従って治療を継続することが何よりも重要です。

- びまん性脱毛症は完治しますか?

-

びまん性脱毛症は、原因や進行度合いによって治療への反応が異なります。治療によって症状が大きく改善し、薄毛が気にならない状態を維持することは十分に可能です。

ただし、加齢や体質的な要因も関わるため、「完治」というよりは「良い状態をコントロールし、維持していく」という考え方が近いかもしれません。

治療を中断すると症状が再び進行する可能性もあるため、医師と相談しながら継続的なケアを行いましょう。

- 市販の育毛剤では効果がありませんか?

-

市販の育毛剤には、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりする成分が含まれているものが多く、抜け毛の予防や頭皮ケアという点では一定の助けになる可能性があります。

しかし、びまん性脱毛症は体の内側の要因も大きいため、医学的根拠のある発毛成分を含む医療用医薬品を用いた治療のほうが、より効果を期待できます。

自己判断でケアを続けて改善が見られない場合は、一度専門クリニックに相談するのがおすすめです。

- 遺伝は関係ありますか?

-

男性のAGAほどではありませんが、女性のびまん性脱毛症にも遺伝的な要因が関与する場合があると考えられています。

そのため、ご家族に薄毛の方がいる場合、体質的に薄毛になりやすい可能性はあります。

しかし、女性の場合はホルモンバランスや生活習慣、ストレスなど後天的な要因の影響が非常に大きいため、遺伝がすべてではありません。

適切な治療とセルフケアによって、症状を改善することは可能です。

参考文献

SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.

BERGFELD, Wilma. Diffuse hair loss: its triggers and management. Cleve Clin J Med, 2009, 76.6: 361-370.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

SINCLAIR, Rodney; WEWERINKE, Mirjam; JOLLEY, Damian. Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. British Journal of Dermatology, 2005, 152.3: 466-473.