子宮筋腫と診断された、あるいはその疑いがある女性の中には、体の変化とともに髪の毛のボリュームダウンに不安を感じる方が少なくありません。

この記事では、子宮筋腫と抜け毛の医学的な関連性、考えられる間接的な原因、そして大切な髪を守るための具体的な対策について、女性の薄毛治療を専門とするクリニックの視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「もしかして子宮筋腫のせい?」増える抜け毛と女性の悩み

抜け毛の増加は多くの女性にとって深刻な悩みであり、特に子宮筋腫などの婦人科系の不調を抱えている場合、その不安は一層大きくなります。

ある日突然気づいた髪の変化がきっかけで、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え、病気との関連性を疑い始める方は少なくありません。

抜け毛が気になり始める瞬間

抜け毛は誰にでも起こる自然な現象ですが、その量が急に増えたり髪の毛全体のボリュームが減ったように感じたりすると、多くの女性は強い不安を感じます。

特に、ヘアスタイルが決まらなくなった、分け目が以前より目立つようになった、地肌が透けて見える気がするなど、視覚的な変化は深刻な悩みとなります。

日々の生活の中で、ふとした瞬間に自分の髪の変化に気づき、それがきっかけでインターネットで原因を検索し始める方が後を絶ちません。

婦人科の病気と髪の毛の不安

月経不順や過多月経、腹部の張りなど、婦人科系の不調を自覚している女性にとって、抜け毛の増加は「体の内側で何か良くないことが起きているサインなのでは?」という恐怖につながりやすい傾向があります。

特に「子宮筋腫」や「子宮内膜症」といった病名は多くの女性にとってなじみがある一方で、その症状が体にどのような影響を及ぼすのか、正確な情報を知らないケースも少なくありません。

そのため、抜け毛と婦人科疾患を結びつけ、一人で大きな不安を抱え込んでしまうのです。

抜け毛の増加に気づく主な状況

- シャンプー時の排水溝

- 朝起きた時の枕元

- ドライヤー後の床

- ブラッシングした後のブラシ

検索キーワードに隠された女性たちの声

「子宮筋腫 髪の毛」「子宮筋腫 髪 抜ける」といったキーワードで検索する行為の裏には、誰にも相談できずにいる女性たちの切実な声が隠されています。これは単なる情報収集ではありません。

自分の体に起きている変化の原因を知りたい、同じ悩みを持つ人を見つけたい、そして何よりも安心したいという強い願いの表れです。

このような検索行動は、医療機関に相談する前段階として、多くの女性が経験する重要な情報収集の活動と言えるでしょう。

子宮筋腫が抜け毛の直接的な原因になるのか

現在の医学的知見では、子宮筋腫という腫瘍自体が抜け毛を引き起こすという直接的な因果関係は確認されていません。

抜け毛に悩む場合でも、その原因は加齢やストレスなど他の要因も考えられるため、子宮筋腫だけが原因とは限らない事実を理解しておきましょう。

子宮筋腫という病気の基本

子宮筋腫は、子宮の壁(平滑筋)にできる良性の腫瘍です。成人女性の3〜4人に1人は持っていると言われるほど、非常にありふれた婦人科疾患です。

筋腫ができる場所や大きさによって症状は異なり、無症状の場合もあれば、月経時の出血量が異常に増える「過多月経」や、強い月経痛、貧血や頻尿、腹部の圧迫感などの症状を引き起こす場合があります。

命に関わる病気ではありませんが、症状によっては生活の質(QOL)を著しく低下させるときがあります。

子宮筋腫の主な症状

| 症状の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 月経に関する症状 | 過多月経、月経期間の長期化、不正出血、強い月経痛 |

| 圧迫による症状 | 頻尿、便秘、腰痛、腹部の張り |

| 全身症状 | 貧血(めまい、動悸、息切れ、倦怠感) |

医学的に見る子宮筋腫と脱毛症の直接的な関係

結論から言うと、現在の医学的知見では「子宮筋腫という腫瘍そのものが、脱毛を引き起こす毒素を出す」といった直接的な因果関係は確認されていません。

子宮筋腫があるからといって、必ずしも髪の毛が抜けるわけではないのです。

脱毛症には様々な種類がありますが、子宮筋腫が「円形脱毛症」や「女性男性型脱毛症(FAGA)」の直接的な引き金になるという報告はありません。

この点をまず理解することが、冷静に自分の状態と向き合うために重要です。

抜け毛を引き起こす他の要因との切り分け

女性の抜け毛や薄毛の原因は多岐にわたります。加齢や遺伝、ストレスや生活習慣の乱れ、間違ったヘアケア、そして他の内科的疾患など、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。

もし子宮筋腫があり、かつ抜け毛に悩んでいる場合でも、その原因が必ずしも子宮筋腫に関連するものとは限りません。

他の可能性も視野に入れ、多角的な視点で原因を探ることが、適切な対策を見つけるための鍵となります。

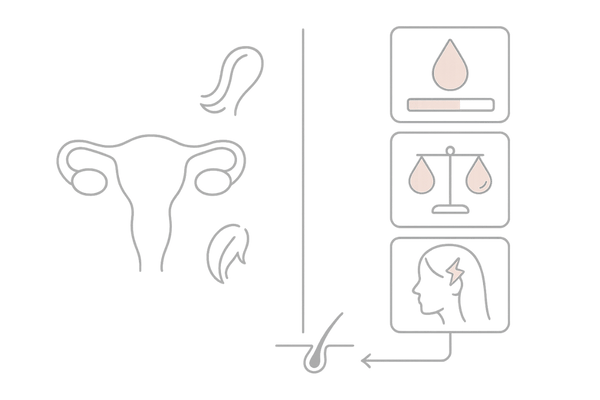

抜け毛につながる子宮筋腫の間接的な影響

子宮筋腫が直接の原因でなくても、その症状である「過多月経による貧血」「ホルモンバランスの乱れ」「痛みなどによる心身のストレス」が間接的に抜け毛を引き起こす場合があります。

多くの女性が感じる子宮筋腫と抜け毛の関連は、これらの間接的な影響が主な原因と考えられます。

過多月経による鉄欠乏性貧血

子宮筋腫の最も代表的な症状の一つが「過多月経」です。月経時の出血量が異常に多くなるため、体内の鉄分が大量に失われます。

鉄分は、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの主成分であり、全身に酸素を運ぶという重要な役割を担っています。

この鉄分が不足するとヘモグロビンを十分に作れなくなり、体が酸欠状態に陥ります。これが「鉄欠乏性貧血」です。

貧血が髪の毛に与えるダメージ

髪の毛を作り出す毛母細胞は、毛細血管から酸素や栄養素を受け取って活発に細胞分裂を繰り返し、髪の毛を成長させます。

しかし鉄欠乏性貧血に陥ると、体の主要な臓器(脳や心臓など)へ優先的に酸素が供給されるため、生命維持の優先順位が低い髪の毛にまで十分な酸素や栄養が届きにくくなります。

その結果、毛母細胞の働きが低下し、髪の毛が細くなる、成長しきれずに抜け落ちる(抜け毛の増加)、ハリやコシがなくなるといったトラブルが生じます。

貧血が髪に与える影響

| 影響 | 詳細 |

|---|---|

| 栄養不足 | 毛母細胞への酸素・栄養供給が滞り、健康な髪が作られなくなる。 |

| 成長阻害 | 髪の成長期(アナゲン)が短縮し、十分に成長する前に抜けてしまう。 |

| 髪質の低下 | 髪の毛が細く、弱々しくなり、ツヤやハリが失われる。 |

ホルモンバランスの乱れと髪の成長サイクル

子宮筋腫は、女性ホルモンの一つであるエストロゲンの影響を受けて大きくなると言われています。

このエストロゲンは、髪の毛の成長期を維持し、髪を豊かに保つ働きも持っています。

子宮筋腫自体が直接的にホルモンバランスを大きく崩すわけではありませんが、筋腫の治療法(薬物療法など)によっては、女性ホルモンの分泌が抑制される場合があります。

このホルモンバランスの変化が原因で、髪の成長サイクルが乱れて抜け毛が増える可能性があります。

痛みや不調による心身へのストレス

強い月経痛や下腹部痛、頻尿や過多月経による不快感など、子宮筋腫の症状は、日常生活において大きな身体的・精神的ストレスとなります。

慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。頭皮の血管が収縮すると、血行が悪化し、髪の毛に必要な栄養が届きにくくなります。

また、ストレスは睡眠の質を低下させるケースもあり、これも髪の成長を妨げる要因となります。痛みや不調が続く状態自体が、抜け毛を誘発する引き金になり得るのです。

鉄欠乏性貧血と薄毛の深刻な関係

子宮筋腫が引き起こす過多月経は「鉄欠乏性貧血」を招き、これが薄毛の深刻な原因となります。

鉄分は髪の成長に不可欠な酸素を運ぶ役割を担うため、不足すると毛母細胞の働きが低下し、抜け毛や髪質の悪化に直結します。

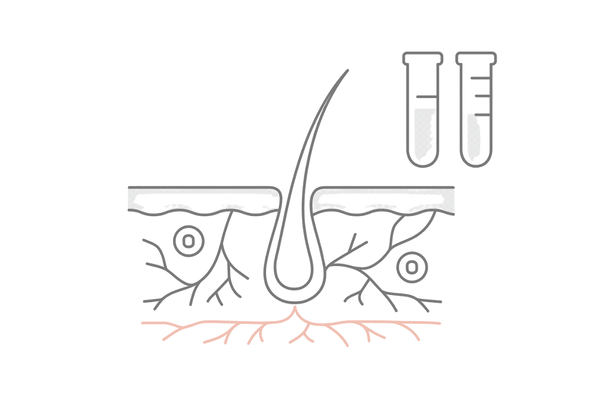

なぜ鉄分が髪の毛に重要なのか

鉄分は、前述の通り全身への酸素運搬に不可欠なミネラルです。頭皮の毛母細胞が新しい髪を作り出すためには、莫大なエネルギーと酸素を必要とします。

鉄分が不足して酸素供給が滞ると、毛母細胞はエネルギー不足に陥り、正常な細胞分裂を行えなくなります。その結果、健康な髪が育たなくなり、薄毛や抜け毛が進行してしまうのです。

鉄分は、いわば髪の毛の「生命線」とも言える栄養素なのです。

鉄欠乏を見極める体のサイン

鉄欠乏はゆっくりと進行するため、本人が気づかないケースも少なくありません。

以下のようなサインが見られたら、鉄欠乏の可能性があります。髪の毛の問題だけでなく、全身の不調として現れる場合が多いのが特徴です。

鉄欠乏を疑う身体のサイン

| 分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 身体的な症状 | 疲れやすい、動悸、息切れ、めまい、頭痛、顔色が悪い |

| 精神的な症状 | 集中力の低下、イライラしやすい、気分の落ち込み |

| その他の特徴 | 爪がもろくなる・スプーン状に反る、氷が無性に食べたくなる(異食症) |

血液検査で確認するべき項目

貧血の状態を正確に知るためには、医療機関での血液検査が必要です。

一般的な健康診断でチェックされる「ヘモグロビン(Hb)」の値だけでなく、体内に貯蔵されている鉄の量を示す「フェリチン」の値が特に重要です。

ヘモグロビン値が正常範囲内でも、フェリチン値が低い「隠れ貧血(潜在性鉄欠乏症)」の状態である女性は非常に多く、この段階から髪への影響が出始める方もいます。

薄毛治療の観点からは、フェリチン値を適切な水準に保つ取り組みが極めて重要です。

血液検査における主要項目と基準値の目安

| 検査項目 | 役割 | 女性の基準値(目安) |

|---|---|---|

| ヘモグロビン (Hb) | 血液中の酸素運搬役 | 12.0 g/dL 以上 |

| フェリチン | 体内の貯蔵鉄量を示す | 40 ng/mL 以上が望ましい |

※基準値は検査機関によって異なります。必ず医師の診断を受けてください。

食事療法だけでは難しい鉄分補給

鉄欠乏が判明した場合、食事での改善を試みることは大切です。

しかし、子宮筋腫による過多月経で毎月大量の鉄が失われている場合、食事だけで失われた分を補い、さらに貯蔵鉄であるフェリチンを増やすのは非常に困難です。

吸収率の高いヘム鉄(レバー、赤身肉など)を意識的に摂取しても、追いつかない場合が多いのが実情です。

そのため、婦人科や内科で処方される鉄剤の内服や、場合によっては注射による補充が必要となります。

ホルモンバランスの乱れが引き起こす髪の変化

髪の健康を保つ女性ホルモンのバランスは、子宮筋腫の治療や更年期によって乱れやすく、それが抜け毛の一因となります。

特に髪の成長期を維持するエストロゲンが減少すると、髪の成長サイクルが乱れ、薄毛が進行しやすくなります。

女性ホルモンと髪の健康

エストロゲンは髪の毛の「成長期」を長く維持し、髪にハリやコシ、ツヤを与える働きがあります。妊娠中に髪が濃く、ツヤツヤになるのは、エストロゲンの分泌量が増えるためです。

一方、プロゲステロンはエストロゲンの働きを調整する役割を持ちます。

この二つのホルモンが適切なバランスを保って、健康な髪の成長サイクルが維持されます。

しかし、何らかの理由でこのバランスが崩れると成長期が短くなり、休止期に入る髪が増えるため、抜け毛が目立つようになります。

女性ホルモンが髪に与える主な働き

| ホルモン名 | 髪への主な働き |

|---|---|

| エストロゲン | 髪の成長期を維持し、髪のハリ・コシ・ツヤを保つ。 |

| プロゲステロン | エストロゲンの働きを調整し、皮脂分泌などに関わる。 |

子宮筋腫治療がホルモンバランスに与える影響

子宮筋腫の治療法の中には、ホルモンバランスに意図的に変化をもたらすものがあります。

例えば、筋腫を小さくする目的で使用されるGnRHアゴニストなどの薬は、エストロゲンの分泌を強力に抑制し、体を一時的に閉経に近い状態にします。

この治療の副作用として、更年期障害に似た症状(ほてり、のぼせなど)とともに、抜け毛や薄毛が起こる場合があります。

治療によって抜け毛が増えたと感じるときは、このホルモン療法が影響している可能性が高いです。

更年期と重なる時期の注意点

子宮筋腫が発見されやすい40代以降は、ちょうど更年期にさしかかる時期でもあります。更年期は、卵巣機能の低下によりエストロゲンの分泌量が自然に急激に減少する時期です。

この自然なホルモンの変化によって、もともと髪が細くなったり、抜け毛が増えたりしやすい状態にあります。

そこに子宮筋腫による貧血やストレス、あるいは筋腫の治療が加わると、薄毛の悩みがより深刻化しやすいです。複数の要因が重なっている可能性を念頭に置いておきましょう。

髪に影響を与える複数の要因

- 加齢による自然なホルモン減少

- 子宮筋腫による貧血やストレス

- 子宮筋腫の治療によるホルモン変動

- 遺伝的な素因

子宮筋腫による抜け毛を改善するための対策

子宮筋腫に関連した抜け毛を改善するためには、根本原因に対処する「婦人科での治療」を最優先し、それと並行して「専門クリニックでの薄毛治療」や「自宅でのセルフケア」を組み合わせる多角的な取り組みが効果的です。

まずは婦人科での適切な治療

抜け毛の大きな原因である過多月経とそれに伴う鉄欠乏性貧血を改善するためには、大元である子宮筋腫の治療が最も重要です。

婦人科医と相談し、筋腫の大きさや場所、症状の程度や年齢、妊娠希望の有無などを総合的に判断して、あなたに合った治療方針を決めましょう。

治療法には、経過観察や薬物療法(ホルモン療法、止血剤、鉄剤など)、手術(筋腫核出術、子宮全摘術など)、子宮動脈塞栓術(UAE)など様々な選択肢があります。

根本原因のコントロールが、抜け毛の進行を食い止める第一歩です。

専門クリニックでの薄毛治療という選択肢

婦人科での治療と並行して、髪の毛そのものを元気にするための専門的な治療を行うのも有効です。

女性の薄毛治療専門クリニックでは、医師の診断のもと、医学的根拠に基づいた治療を受けられます。

代表的な治療には、発毛を促進する有効成分「ミノキシジル」を配合した外用薬や、髪に必要な栄養素を補う内服薬、頭皮に直接成長因子を届ける注入療法などがあります。

これらの治療は、貧血などが改善された後に髪が再び生えやすい頭皮環境を作り、回復を早める助けとなります。

女性薄毛専門クリニックの主な治療法

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 外用薬治療 | ミノキシジル配合の塗り薬を頭皮に塗布し、血行促進と発毛を促す。 |

| 内服薬治療 | 髪の成長に必要なビタミン、ミネラル、アミノ酸などを配合したサプリメントや、血行を改善する薬などを服用する。 |

| 注入療法 | 発毛成長因子などを直接頭皮に注入し、毛母細胞の活性化を図る。 |

自宅でできるヘアケアと頭皮環境の整備

日々のヘアケアの見直しも、抜け毛対策には重要です。

洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮を乾燥させ、バリア機能を低下させる原因になります。アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選び、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。

また、頭皮の血行を促進するために、育毛剤の使用や、自宅での頭皮マッサージを取り入れるのも良いでしょう。

髪と頭皮に余計な負担をかけない、優しいケアを心がけてください。

自宅でできる頭皮ケア

- アミノ酸系シャンプーの使用

- 頭皮マッサージ

- 育毛剤の活用

- 紫外線対策

髪の成長をサポートする栄養と生活習慣

健康な髪は健康な体から作られます。特に髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類、そして貧血改善のための鉄分をバランス良く摂取する工夫が大切です。

また、質の良い睡眠は、髪の成長を促す成長ホルモンの分泌に不可欠です。夜更かしを避け、リラックスできる環境を整えましょう。

ウォーキングなどの適度な運動は全身の血行を促進し、ストレス解消にもつながるため、積極的に取り入れるのがおすすめです。

女性の薄毛治療専門クリニックで受けられること

女性の薄毛治療専門クリニックでは、専門医による詳細な頭皮診断に基づき、医学的根拠のある治療を受けられます。

婦人科疾患を抱える患者さんの状況にも配慮し、内服薬や外用薬を用いた、一人ひとりに合わせた安全な治療計画を提案します。

専門医による正確な頭皮診断

クリニックでは、マイクロスコープを用いて頭皮の状態を詳細に確認します。毛穴の詰まり、炎症の有無、頭皮の色、毛髪の太さや密度などを客観的に評価します。

さらに、丁寧な問診を通じて、子宮筋腫の治療状況や服用中の薬、生活習慣やストレスの度合いなどを詳しくお伺いし、抜け毛の根本原因を多角的に探ります。

身体の内側から改善する内服薬・外用薬治療

診断結果に基づき、医学的根拠のある治療法を提案します。基本となるのは、ミノキシジル外用薬と、髪の成長に必要な栄養素をバランスよく配合したオリジナル内服薬の組み合わせです。

ミノキシジルは頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させて発毛を促します。内服薬は、体の内側から髪の毛が育つための土壌を整えます。

これらの治療は、婦人科で処方されている薬との飲み合わせも考慮しながら、安全に進めていきます。

子宮筋腫と抜け毛に関するよくある質問

さいごに、子宮筋腫と抜け毛に関してよくいただく質問をまとめます。

- 子宮筋腫の手術をすれば抜け毛は治りますか?

-

子宮筋腫の手術(筋腫核出術や子宮全摘術)によって過多月経が改善されれば、抜け毛の大きな原因である鉄欠乏性貧血は改善に向かいます。

貧血が原因であった場合、髪の状態は徐々に回復していく可能性が高いです。

しかし、抜け毛の原因が貧血だけでなく、加齢や遺伝、ストレスなど他の要因も関わっている場合は、手術だけで完全に元通りになるとは限りません。

手術後も髪の状態が改善しない場合は、専門クリニックでの発毛治療を併用すると良いでしょう。

- 鉄剤を飲んでいますが、髪の毛はいつ頃から生えてきますか?

-

鉄剤を服用し始めても、すぐに髪が生えてくるわけではありません。

まず体内の貯蔵鉄(フェリチン)が満たされるまでに数ヶ月かかり、その後、髪の毛に栄養が行き届き、新しい髪が成長を始めるまでにはさらに時間が必要です。

髪の毛には成長サイクル(ヘアサイクル)があるため、効果を実感するまでには最低でも6ヶ月から1年程度はかかると考えてください。根気強く治療を続けましょう。

- ピル(経口避妊薬)の服用は抜け毛に影響しますか?

-

子宮筋腫の症状緩和のために低用量ピルが処方されるときがあります。

ピルの服用を開始した初期や、種類を変更した際に、ホルモンバランスの変化によって一時的に抜け毛が増える方もいます。

しかし、多くの場合は体が慣れるにつれて落ち着いてきます。逆に、ピルの服用によってホルモンバランスが安定し、抜け毛が減るケースもあります。

もし抜け毛が続くときは、処方した婦人科医にご相談ください。

- クリニックでの治療は婦人科の治療と並行できますか?

-

並行して治療を行えます。薄毛治療のクリニックでは、婦人科での治療内容や服用中のお薬を確認し、飲み合わせなどに問題がない安全な治療法を提案します。

婦人科での根本原因の治療と、薄毛治療クリニックでの発毛治療を同時に進めると、より効果的に髪の悩みを改善することが期待できます。安心してご相談ください。

参考文献

HUTCHINSON, P. E. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British journal of dermatology, 2002, 146.5: 922-923.

SCHILDROTH, Samantha, et al. A prospective study of hair dyes and uterine leiomyomata incidence in the study of environment, lifestyle, and fibroids. Fertility and sterility, 2025.

BEDAIR, Nermeen Ibrahim, et al. Efficacy and safety of combined topical estradiol with minoxidil vs. topical minoxidil in female pattern hair loss: a trichoscopic randomized controlled trial. Clinical and Experimental Dermatology, 2025, 50.3: 611-619.

LIN, Chia-Shuen, et al. Diagnosis and treatment of female alopecia: Focusing on the iron deficiency-related alopecia. Tzu Chi Medical Journal, 2023, 35.4: 322-328.

THIEDKE, C. Carolyn. Alopecia in women. American family physician, 2003, 67.5: 1007-1014.

RUSTOM, Aziza; PASRICHA, J. S. Causes of diffuse alopecia in women. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 1994, 60: 266.

CELA, Ester, et al. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. European Journal of Endocrinology, 2003, 149.5: 439-442.

ZHANG, Xingqi, et al. Female pattern hair loss: clinico-laboratory findings and trichoscopy depending on disease severity. International journal of trichology, 2012, 4.1: 23-28.