抗がん剤治療という大きな試練に立ち向かう中で、副作用としての脱毛は多くの女性にとって大きな悩みの種です。

この記事では、なぜ抗がん剤で髪が抜けるのかという根本的な原因から、ご自身の状態を正確に把握するための専門的な検査内容まで、不安を抱える女性の皆様に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

抗がん剤が毛髪に与える直接的な影響 – 細胞レベルでの作用機序

抗がん剤治療による脱毛を理解するためには、まず薬剤が体の中でどのように働くかを知ることが重要です。抗がん剤は、がん細胞の「活発に分裂し、増殖する」という性質を標的にします。

この働きはがんの増殖を抑えるために非常に効果的ですが、私たちの体の中には、がん細胞と同じように細胞分裂が活発な正常な細胞も存在します。その代表が、髪の毛を作り出す「毛母細胞」です。

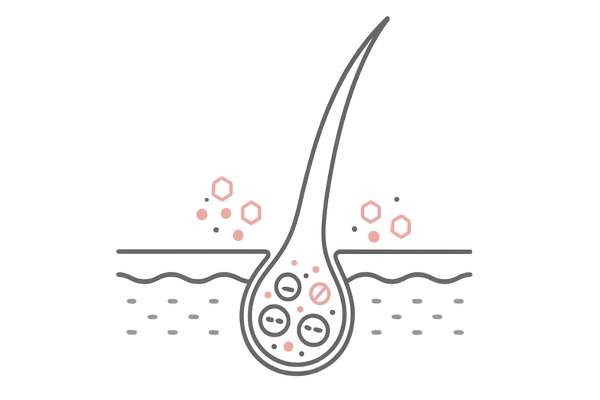

毛母細胞への意図せぬ攻撃

毛母細胞は、毛根の奥深くにあり、髪の毛を生み出す工場のような役割を担っています。この細胞は、私たちの体の中でも特に細胞分裂が盛んです。

そのため、血流に乗って全身に運ばれた抗がん剤は、がん細胞だけでなく、この毛母細胞も攻撃対象として認識してしまいます。これが、抗がん剤の副作用として脱毛が起こる基本的な理由です。

細胞分裂の停止と毛髪へのダメージ

抗がん剤が毛母細胞に到達すると、細胞が分裂して増殖する働きを直接的に阻害します。これにより、髪の毛の成長が急にストップします。

正常な成長を妨げられた毛髪は、構造的に非常にもろくなり、十分に育たないまま毛穴から押し出されます。その結果、シャンプーやブラッシング、あるいは枕との摩擦といった、日常生活のわずかな刺激でも簡単に切れたり抜けたりしてしまうのです。

この現象は、専門的には「成長期脱毛症」または「薬剤性脱毛症」の一種として知られています。

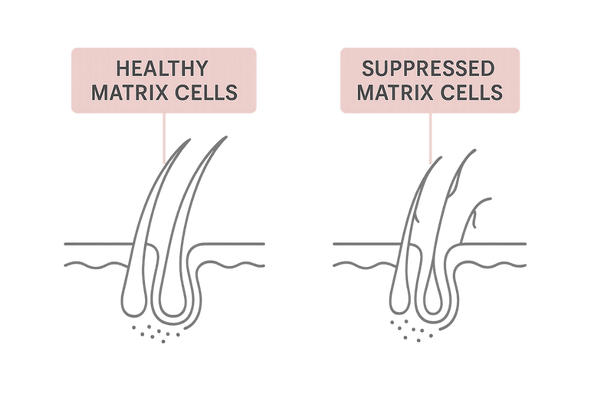

毛母細胞の活動比較

| 状態 | 毛母細胞の活動 | 結果として生じる毛髪 |

|---|---|---|

| 通常時 | 活発な細胞分裂を継続 | 強く健康な毛髪が成長する |

| 抗がん剤治療中 | 細胞分裂が阻害・停止される | 構造がもろく、切れやすい毛髪になる |

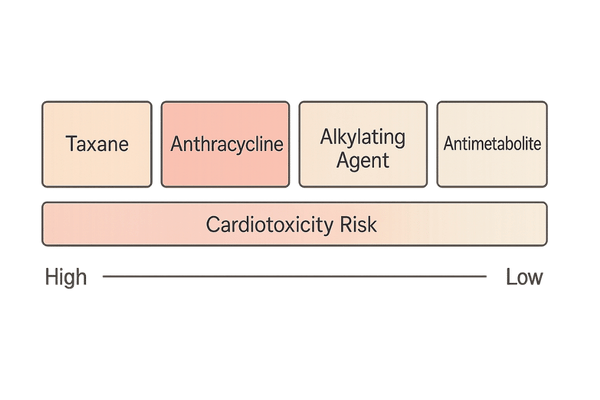

成長期脱毛症(抗がん剤の副作用)を引き起こす薬剤の種類 – 脱毛リスクの高い治療薬

抗がん剤治療を受けるすべての方が、同じように重い脱毛を経験するわけではありません。脱毛の程度は、使用する抗がん剤の「種類」によって大きく異なります。

どの薬剤が脱毛という副作用を引き起こしやすいかを知ることは、心の準備や事前対策を考える上で非常に役立ちます。

脱毛リスクが特に高い抗がん剤

一部の抗がん剤は、非常に高い確率で脱毛を引き起こすことが知られています。これらの薬剤は、細胞分裂を強力に阻害する作用を持つため、毛母細胞への影響も大きくなります。

代表的な薬剤の分類

特に乳がんや卵巣がん、肺がんなどの治療でよく用いられる薬剤の中に、高リスクのものが含まれます。これらは、がんに対する効果が高い一方で、副作用として脱毛が現れやすい傾向があります。

患者様がどの種類の薬剤で治療を受けるかによって、脱毛の可能性をある程度予測できます。

薬剤の種類と脱毛リスクの目安

| 薬剤の系統 | 代表的な薬剤名 | 脱毛リスク |

|---|---|---|

| タキサン系 | ドセタキセル, パクリタキセル | 高い |

| アントラサイクリン系 | ドキソルビシン, エピルビシン | 高い |

| アルキル化剤 | シクロホスファミド | 高い~中程度 |

| 白金製剤 | シスプラチン, カルボプラチン | 中程度~低い |

| 代謝拮抗薬 | 5-FU, メトトレキサート | 低い |

ご自身の治療でどの種類の薬剤が使われるのか、そしてその薬剤がどの程度の脱毛リスクを持つのかについては、必ず担当の医師や看護師、薬剤師に確認することが大切です。

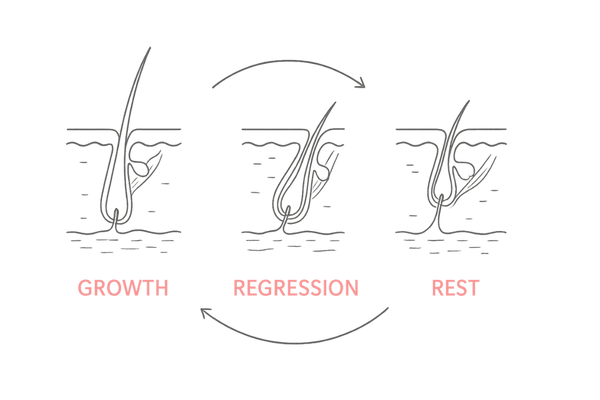

毛髪サイクルと抗がん剤の関係 – なぜ成長期の毛髪が影響を受けるのか

抗がん剤による脱毛が、なぜあれほど急激に、そして広範囲に起こるのかを理解するためには、髪の毛の「ヘアサイクル(毛周期)」を知ることが鍵となります。

髪の毛は、常に伸び続けているわけではなく、一定の周期で成長と脱毛を繰り返しています。

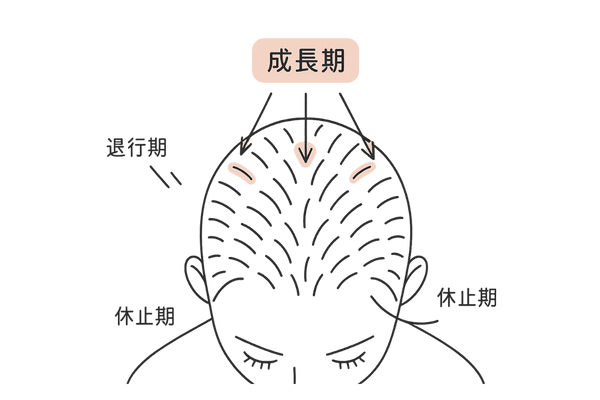

ヘアサイクルの3つの段階

ヘアサイクルは、大きく分けて「成長期」「退行期」「休止期」の3つの段階から成り立っています。

- 成長期(アナジェン期) 毛母細胞が活発に分裂し、髪が太く長く成長する期間。

- 退行期(カタジェン期) 細胞分裂が止まり、髪の成長が停止する短い移行期間。

- 休止期(テロジェン期) 髪の成長が完全に止まり、やがて自然に抜け落ちる期間。

成長期にある毛髪が標的になる理由

ここでの重要なポイントは、健康な方の頭髪のうち、常に約80~90%が「成長期」にあるという事実です。

抗がん剤は細胞分裂が活発な細胞を攻撃するため、その影響は頭髪の大部分を占める成長期の毛母細胞に集中します。

これが、治療開始後、比較的短期間で多くの髪の毛が抜けてしまう理由です。一部の毛髪だけでなく、成長期にある大多数の毛髪が一斉にダメージを受けるため、脱毛が顕著になるのです。

ヘアサイクルの各段階の特徴

| 段階 | 頭髪全体に占める割合 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 成長期 | 約80~90% | 2~6年 |

| 退行期 | 約1% | 約2週間 |

| 休止期 | 約10~20% | 約3~4ヶ月 |

投与量・投与期間と脱毛の関連性 – 治療強度による影響の違い

使用する薬剤の種類だけでなく、その「投与量」や「投与期間」も脱毛の程度に大きく関わります。

一般的に、治療の強度が高まるほど、毛母細胞が受けるダメージも大きくなり、脱毛の副作用は重くなる傾向があります。

投与量と脱毛の相関関係

同じ種類の抗がん剤であっても、投与する量が多いほど、血中の薬剤濃度が高まり、毛母細胞を含む全身の細胞への影響が強まります。

高用量の化学療法では、より重度で広範囲な脱毛が起こる可能性が高くなります。

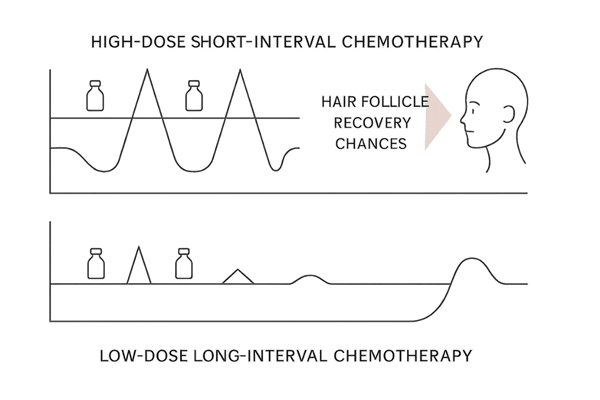

治療スケジュールが与える影響

抗がん剤の投与スケジュールも脱毛に関係します。例えば、3週間に1回まとめて高用量を投与する場合と、毎週少量ずつ投与する場合とでは、脱毛の現れ方が異なることがあります。

断続的に強いダメージを受けるか、持続的に弱いダメージを受けるかの違いが、毛母細胞の回復期間に影響し、結果として脱毛の程度に差を生むことがあります。

治療強度と脱毛の一般的な傾向

| 治療強度 | 毛母細胞への影響 | 予測される脱毛の程度 |

|---|---|---|

| 高用量・短期集中 | 強いダメージが短期間に集中 | 急速で重度の脱毛が起こりやすい |

| 低用量・長期間 | 弱いダメージが持続的に加わる | 脱毛が緩やか、または軽度で済む場合がある |

成長期脱毛症(抗がん剤の副作用)の発症タイミング – 治療開始からの時間経過

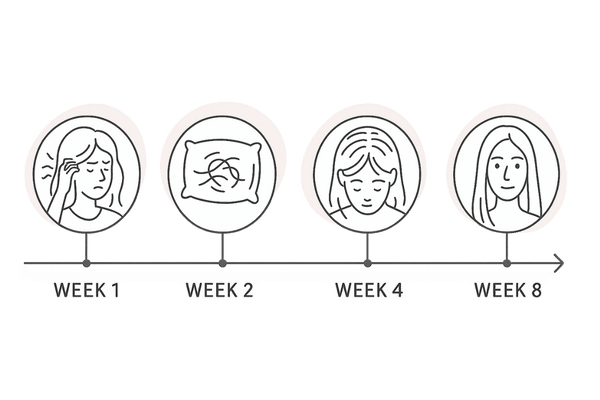

「いつから髪が抜け始めるのか」は、治療に臨む多くの女性が抱く大きな不安の一つです。

抗がん剤による脱毛は、ある程度予測可能な「時期」に沿って進行することが多いため、事前にタイムラインを知っておくことで、心の準備をしやすくなります。

脱毛が始まる一般的な時期

脱毛は、抗がん剤の最初の投与からすぐに始まるわけではありません。薬剤が毛母細胞にダメージを与え、新しく作られる毛髪が弱くなり、それが実際に抜け落ちるまでには少し時間がかかります。

治療開始後の脱毛タイムライン

多くの場合、脱毛は治療開始から2~3週間後に目立つようになります。シャンプーをした時や、朝起きて枕を見た時に、抜け毛の量が急に増えたと感じることで気づくことが一般的です。

脱毛のピークは、治療開始後1~2ヶ月頃に訪れることが多いです。

脱毛の進行予測

| 時期 | 起こりうる変化 |

|---|---|

| 治療開始後 1~2週間 | 頭皮の違和感(かゆみ、ピリピリ感)を感じ始めることがある |

| 治療開始後 2~4週間 | 目に見えて抜け毛が増え、脱毛が本格的に始まる |

| 治療開始後 1~2ヶ月 | 脱毛が最も進行する時期。広範囲に及ぶことが多い |

個人差が生じる要因 – 体質や年齢による脱毛程度の違い

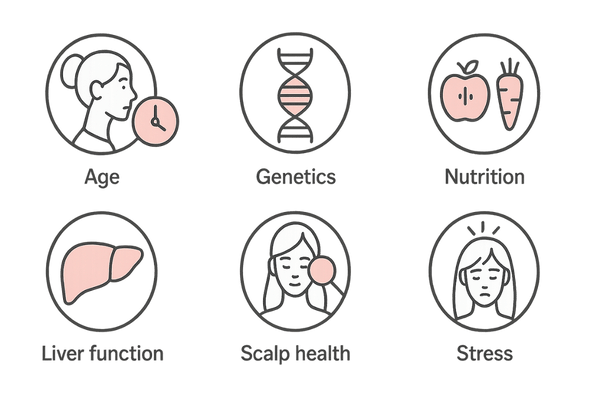

同じ薬剤、同じ量の治療を受けても、脱毛の程度や回復の速さには大きな「個人差」が現れます。これは、薬剤に対する体の反応が一人ひとり異なるためです。

どのような要因がこの個人差を生むのかを知ることで、ご自身の状況をより客観的に理解できます。

脱毛の程度に影響する内的要因

脱毛の副作用の現れ方には、生まれ持った体質や現在の体の状態が関係しています。

- 遺伝的背景 薬剤を体内で分解・排出する能力(代謝能)には遺伝的な違いがあり、これが副作用の強さに影響することがあります。

- 年齢 一般的に、加齢に伴い毛母細胞の活動は緩やかになるため、若い方の方が脱毛の影響を強く受けやすいという報告もありますが、これも一概には言えません。

- 栄養状態 髪の毛の主成分はタンパク質です。治療前から栄養状態が良好であることは、毛髪の健康を保つ上で重要です。

治療開始前の毛髪・頭皮の状態

治療を始める前の髪や頭皮の状態も、脱毛の見た目やその後の回復に影響します。もともとの髪の量や太さ、あるいは乾燥や炎症といった頭皮トラブルの有無が関係します。

日頃からの適切な「頭皮ケア」は、健康な頭皮環境を維持し、来るべき副作用に備える上で大切です。

個人差を生む主な要因

| 要因カテゴリ | 具体的な要素 |

|---|---|

| 身体的要因 | 年齢、遺伝的体質、肝機能・腎機能などの代謝能力 |

| 毛髪・頭皮の状態 | もともとの毛量・毛質、頭皮の健康状態(乾燥、炎症の有無) |

| ライフスタイル要因 | 栄養状態、ストレスレベル、喫煙・飲酒の習慣 |

医療機関で行う脱毛評価の検査項目 – 専門的な診断方法

脱毛の状態を客観的に評価し、正確な診断を下すために、クリニックではいくつかの専門的な検査を行います。

これらの検査は、脱毛が本当に抗がん剤による成長期脱毛症なのか、あるいは他の原因が隠れていないかを見極め、今後の見通しを立てるために重要です。

視診と問診

診断の第一歩は、医師による丁寧な問診と視診です。問診では、どのような抗がん剤治療を受けているか、いつから脱毛が始まったか、他にどのような症状があるかなどを詳しくお伺いします。

視診では、脱毛の範囲やパターン、頭皮の色や状態(赤み、湿疹、乾燥など)を詳細に観察します。

専門的な毛髪・頭皮検査

より詳しく状態を把握するために、専用の機器を用いた検査を行います。

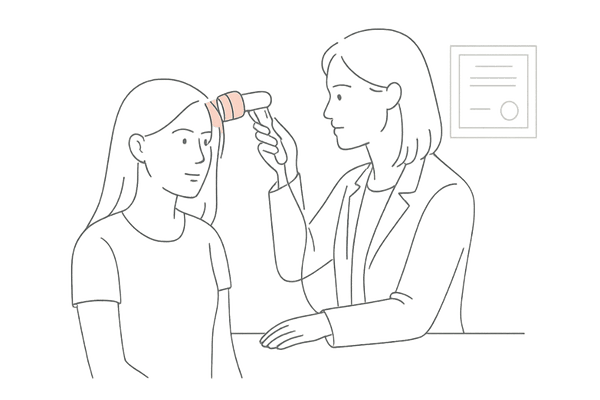

ダーモスコピー(トリコスコピー)検査

ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使い、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察します。

この検査により、成長期脱毛症に特徴的な所見(途中で毛が折れている、毛の太さが不均一になっているなど)を確認できます。

痛みは全くなく、頭皮の状態を正確に把握するための非常に有効な検査です。

毛髪検査の評価項目

| 検査方法 | 主な目的 | 患者様の負担 |

|---|---|---|

| 問診・視診 | 治療歴の確認、脱毛の全体像の把握 | なし |

| ダーモスコピー | 毛髪・毛穴・頭皮の詳細な観察 | なし |

| 毛髪牽引試験(プルテスト) | 脱毛の活動性の評価 | ごくわずか |

成長期脱毛症(抗がん剤の副作用)の重症度分類 – 医学的な評価基準

脱毛の程度を客観的に記録し、治療効果を評価するために、医療の世界では共通の物差し(評価基準)を用います。これにより、医師は患者様の状態を正確に把握し、他の医療者と情報を共有できます。

CTCAEによる脱毛の評価

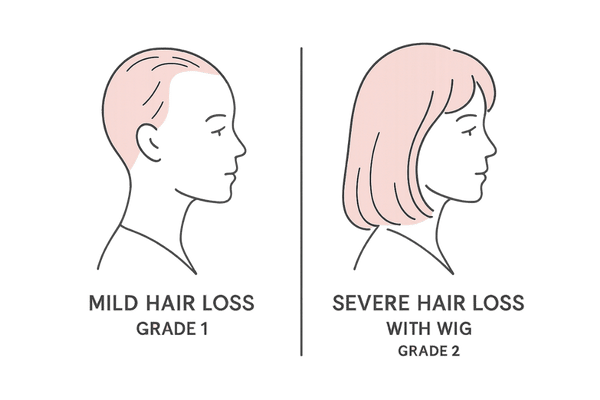

がん治療の副作用を評価する際に、国際的に広く用いられているのが「CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)」です。

この基準では、脱毛をその程度に応じてグレード1とグレード2に分類します。

CTCAEにおける脱毛症のグレード分類

| グレード | 定義 |

|---|---|

| グレード 1 | 50%未満の脱毛で、ウィッグを必要としない状態 |

| グレード 2 | 50%以上の脱毛で、ウィッグを必要とする状態 |

この分類は、単に抜け毛の量だけでなく、「ウィッグが必要かどうか」という社会生活への影響も考慮に入れているのが特徴です。

ご自身の状態がどちらのグレードに該当するかを知ることで、脱毛の程度を客観的に認識できます。

検査結果の読み方と今後の見通し – データから分かること

一連の検査が終わると、医師はその結果を統合的に判断し、現在の状態と今後の見通しについて説明します。

検査データは、不安な気持ちに科学的な根拠を与え、希望を持って次の一歩を踏み出すための道しるべとなります。

検査結果が示すこと

ダーモスコピーの所見や脱毛の重症度グレードから、脱毛が抗がん剤の副作用として典型的な経過をたどっているかどうかが分かります。

例えば、成長期脱毛症に特徴的な「感嘆符毛(毛根側が細くなっている毛)」などが確認できれば、診断はより確実になります。

回復への見通し

最も重要なのは、抗がん剤による脱毛は、ほとんどの場合「一時的」であるという事実です。

検査によって他の脱毛原因が否定され、成長期脱毛症と診断された場合、それは「治療が終われば髪は再び生えてくる」という明るい見通しにつながります。

化学療法のコースが終了し、毛母細胞への攻撃がなくなれば、細胞は再び活動を始め、髪の「回復」が期待できます。

回復の時期や、新しく生えてくる髪の毛の質(くせ毛になる、色が変わるなど)には個人差がありますが、検査結果に基づいて、医師からより個別具体的なアドバイスを受けることができます。

よくある質問

この記事では、抗がん剤による脱毛の原因と検査に焦点を当てて解説しました。

具体的な治療法やご自身でできる予防・ケアについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

あなたの不安を和らげ、前向きに治療と向き合うための具体的なステップを紹介しています。

Reference

KANWAR, Amrinder J.; NARANG, Tarun. Anagen effluvium. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 604.

YUN, Sook Jung; KIM, Seong-Jin. Hair loss pattern due to chemotherapy-induced anagen effluvium: a cross-sectional observation. Dermatology, 2007, 215.1: 36-40.

PAVEY, Rachel A.; KAMBIL, Srinath M.; BHAT, Ramesh M. Dermatological adverse reactions to cancer chemotherapy. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2015, 81: 434.

QUESADA, Stanislas; GUICHARD, Alexandre; FITENI, Frédéric. Cancer-related alopecia: From etiologies to global management. Cancers, 2021, 13.21: 5556.

AKULA, Madhavi Latha. A Study of Cutaneous Manifestaions of Chemotheraoy Induced Adverse Drug Reactions in Cancer Patients. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

BHOYRUL, Bevin, et al. Clinicopathologic characteristics and response to treatment of persistent chemotherapy-induced alopecia in breast cancer survivors. JAMA dermatology, 2021, 157.11: 1335-1342.

TRÜEB, Ralph M. Chemotherapy-induced alopecia. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 11-14.

RUBIO‐GONZALEZ, Belen, et al. Pathogenesis and treatment options for chemotherapy‐induced alopecia: a systematic review. international journal of dermatology, 2018, 57.12: 1417-1424.

CHASAPI, Vasiliki. Anagen effluvium. In: Hair Disorders. CRC Press, 2021. p. 39-48.

GAUMOND, Simonetta I., et al. Chemotherapy-Induced Alopecia in Ovarian Cancer: Incidence, Mechanisms, and Impact Across Treatment Regimens. Cancers, 2025, 17.3: 411.

成長期脱毛症(抗がん剤の副作用)の関連記事