「コンディショナーとトリートメント、両方使うのはやりすぎ?」「併用しても意味がないのでは?」と質問を受けることがあります。

毎日のヘアケアで使うこれらのアイテムは、それぞれ異なる役割を持ち、正しく併用すると髪質改善への大きな力となります。

特に、年齢や生活スタイルの変化で髪の悩みが増えがちな女性にとって、この二つの力を最大限に引き出す工夫は、健やかで美しい髪を維持するためにとても重要です。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

コンディショナーとトリートメントの違い

コンディショナーとトリートメントは似ているようで、その目的と作用は全く異なります。それぞれの特性を理解し、自分の髪に必要なケアを見極めましょう。

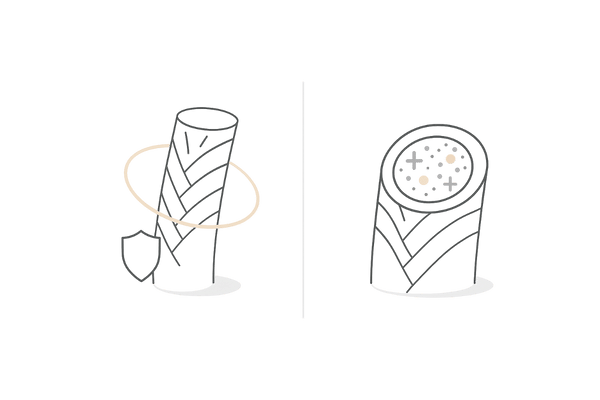

コンディショナーの役割|髪の表面保護

コンディショナーの主な役割は、髪表面のコーティングです。

シャンプー後の髪は、キューティクルが開いて無防備な状態にあります。この状態の髪はきしみやすく、外部からの刺激に非常に弱いのです。

コンディショナーは、油分を主成分とする膜で髪一本一本を覆い、キューティクルを整えて保護します。

このコーティング作用により指通りが滑らかになり、ドライヤーの熱やブラッシングの摩擦といった物理的なダメージから髪を守ります。

トリートメントの役割|髪の内部補修

一方、トリートメントは髪の内部に浸透し、ダメージを補修することを目的とします。

髪の主成分であるタンパク質や水分を補給し、髪の芯から健やかな状態へと導きます。

カラーリングやパーマ、紫外線などで傷つき、内部の栄養が流れ出てしまった髪に、失われた成分を直接届けます。

この働きにより髪の強度を高め、ハリやコシを与えて根本的な髪質の改善を目指します。

コンディショナーとトリートメントの比較

| 項目 | コンディショナー | トリートメント |

|---|---|---|

| 主な役割 | 表面のコーティング・保護 | 内部の補修・栄養補給 |

| 作用する部位 | 髪の表面(キューティクル) | 髪の内部(コルテックス) |

| 期待できる効果 | 指通り改善、摩擦軽減 | ハリ・コシ改善、強度向上 |

成分と作用の違い

二つの製品の役割の違いは、配合されている成分に由来します。

コンディショナーには、カチオン界面活性剤やシリコーンオイルといったコーティング作用を持つ成分が多く含まれます。これらが髪の表面に吸着し、滑らかな膜を形成します。

対してトリートメントには、加水分解ケラチンやコラーゲン、アミノ酸やセラミドといった、髪の構成成分に近い小さな分子の補修成分が含まれています。

これらの成分がキューティクルの隙間から内部に浸透し、ダメージホールを埋めていきます。

どちらか一方だけでは不十分な理由

コンディショナーだけでは髪の内部ダメージは補修できず、トリートメントだけでは補給した栄養が外部に流出しやすくなります。

つまり、髪の悩みを根本から解決し、美しい状態を維持するには、内部補修と外部保護の両方からの働きかけが必要です。

この二つを正しく使い分けることが、効果的なヘアケアの鍵となります。

併用で得られる相乗効果とは

コンディショナーとトリートメントを正しく併用すると、それぞれを単独で使う以上の効果(相乗効果)が期待できます。

髪を「補修」し、そして「保護」するという二段階のケアによって、髪質が飛躍的に向上します。

髪の内部と外部を同時にケア

併用の最大のメリットは、髪の内側と外側を同時に、かつ体系的にケアできる点にあります。

まずトリートメントで髪の芯に栄養を与えてダメージを補修し、基礎を固めます。その後にコンディショナーを使い、補給した栄養や水分が逃げないように髪の表面をしっかりとコーティングします。

この流れにより補修効果が持続し、外部の刺激からも髪を強力に守れます。

併用による髪質の変化

| ケア項目 | 期待できる変化 | 理由 |

|---|---|---|

| 手触り | 滑らかで、しっとりする | 内部の水分保持と表面のコーティング |

| ツヤ | 健康的で自然な輝きが出る | キューティクルが整い光を均一に反射 |

| まとまり | 広がりが抑えられ、扱いやすくなる | 髪一本一本の水分バランスが整う |

手触りと見た目の両方を改善

手触りの良さはコンディショナーの得意分野ですが、その滑らかさは一時的なものになりがちです。

しかし、トリートメントで内部が満たされている髪は、芯からしなやかになります。

このしなやかさにコンディショナーのコーティングが加わると、表面的な滑らかさだけでなく、弾力のある質の高い手触りを実現します。

また、キューティクルが整うため光が綺麗に反射し、見た目にも美しいツヤが生まれます。

ダメージ予防と補修のサイクル

ヘアケアは、ダメージを受けてから補修するだけでは追いつきません。併用ケアは、「補修」と「予防」の良い循環を生み出します。

トリートメントで受けたダメージを補修してコンディショナーで未来のダメージを防ぐ、といったサイクルを繰り返すと、髪がダメージを受けにくい状態へと変化していきます。

日々の小さなダメージの蓄積を防ぐ習慣が、長期的に美しい髪を保つ秘訣です。

カラーやパーマの持ちを良くする効果

カラーやパーマを長持ちさせるためにも、併用が効果的です。

施術によってアルカリ性に傾いた髪はキューティクルが開きやすく、色素や薬剤が流出しやすい状態です。

トリートメントで髪の内部構造を安定させ、コンディショナーでキューティクルをしっかり閉じると、施術後の美しい状態を長くキープできます。

髪質の変化を感じ始めた女性のための併用術

「最近、髪が言うことを聞かない」「昔のようなツヤがなくなった」と感じているなら、それは髪からのサインかもしれません。

年齢や生活の変化は、知らず知らずのうちに髪質に影響を与えます。表面的なケアだけでなく、ご自身の体の変化と向き合い、髪が本当に求めているケアを見つけましょう。

年齢による髪質の変化と必要なケア

女性の髪は年代ごとに変化します。20代までは皮脂分泌も活発でハリがありますが、30代後半から女性ホルモンの影響で水分量や油分が減少し始め、パサつきやうねりを感じやすくなります。

40代、50代と進むにつれてその傾向はさらに顕著になり、髪が細くなったり、ボリュームが失われたりする方が増えていきます。

こうした変化に対応するには、これまで以上に内部への栄養補給、つまりトリートメントの役割が重要になります。

年代別の髪の悩みと推奨ケア

| 年代 | 主な髪の悩み | 推奨されるケアの重点 |

|---|---|---|

| 30代 | パサつき、ツヤの低下、白髪 | 保湿力の高いトリートメント+ツヤ出し効果のあるコンディショナー |

| 40代 | うねり、ハリ・コシの低下、ボリュームダウン | ハリ・コシを与える成分配合のトリートメント+根元をふんわりさせるコンディショナー |

| 50代以降 | 乾燥、髪が細くなる、抜け毛 | エイジングケア成分配合のトリートメント+頭皮環境も整えるコンディショナー |

ホルモンバランスと髪への影響

特に女性の場合、ホルモンバランスの変動が髪質に直接的な影響を与えます。

妊娠・出産後や更年期には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が大きく変化します。

エストロゲンは髪の成長を促進してハリやツヤを保つ働きがあるため、このホルモンが減少すると髪が細くなったり、抜け毛が増えたり、乾燥しやすくなったりします。

このような時期は髪が非常にデリケートになっているため、補修と保護を両立する併用ケアが特に効果を発揮します。

ストレスや生活習慣が髪に与えるサイン

髪は健康のバロメーターともいわれます。過度なストレスや睡眠不足、偏った食事といった生活習慣の乱れは血行不良を引き起こし、頭皮や髪に十分な栄養が届かなくなります。

その結果、髪が本来の輝きを失い、弱々しくなってしまうのです。

もし、特別なダメージを与えた覚えがないのに髪の不調を感じるなら、それは生活習慣を見直すサインかもしれません。

ヘアケアと同時に、生活全体を見直す視点を持つと、根本的な髪質改善につながります。

「なんとなく不調」な髪への処方箋

多くの女性が感じる「なんとなくの不調」の原因は一つではなく、年齢やホルモン、生活習慣といった要因が複雑に絡み合っています。

だからこそ、画一的なケアではなく、今の自分の髪と体に向き合ったケアが必要です。

トリートメントで髪の内部を満たしてコンディショナーで優しく守る、といった基本の併用ケアを丁寧に行うと、変化していく自分の髪を大切にして、受け入れるための第一歩となるでしょう。

正しい併用方法と順番

コンディショナーとトリートメントの効果を最大限に引き出すには、正しい順番と手順で使うことが重要です。

自己流のケアが、かえって効果を半減させている可能性もあります。基本に立ち返り、毎日のケアを見直してみましょう。

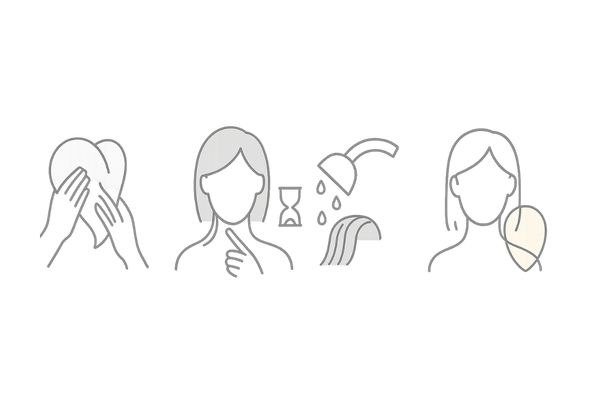

シャンプー後の正しい手順

ケアの基本はシャンプー後から始まります。

まず、シャンプーをしっかりとすすいだ後、髪の水気を軽く切ります。タオルで優しく水気を吸い取るようにすると、より効果的です。

このひと手間で、後につけるトリートメントの成分が薄まらず、髪に浸透しやすくなります。水気が多すぎると、成分が流れてしまい効果が薄れる原因になります。

トリートメントの適切な放置時間

次にトリートメントをつけます。毛先のような特にダメージが気になる部分を中心に、髪全体に丁寧になじませます。このとき、頭皮には直接つけないように注意しましょう。

製品に記載されている推奨時間を守り、髪に成分を浸透させます。蒸しタオルやシャワーキャップで髪を覆うとキューティクルが開き、浸透率がさらに高まります。

時間が来たら、ぬめり感が少し残る程度に軽くすすぎます。

ケア手順のチェックポイント

| 手順 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. シャンプー後 | 水気を軽く切る | 髪をゴシゴシこすらない |

| 2. トリートメント | 毛先中心になじませ、放置する | 頭皮につけない、時間を守る |

| 3. コンディショナー | 髪全体に素早くつけ、すぐすすぐ | 時間を置く必要はない |

コンディショナーで栄養を閉じ込める

トリートメントをすすいだ後、間を置かずにコンディショナーをつけます。

コンディショナーの役割は、トリートメントで補給した栄養や水分を髪の内部に閉じ込め、表面をコーティングすることです。

髪全体に素早く行き渡らせるようになじませたら、時間を置かずにすぐに洗い流して問題ありません。この最後の工程が補修効果を持続させ、指通りを良くする鍵です。

すすぎ残しが引き起こすトラブル

最後のすすぎは非常に重要です。コンディショナーやトリートメントの成分が頭皮や髪に残留すると、毛穴の詰まりやフケ、かゆみやべたつきといった頭皮トラブルの原因となります。

特に髪の生え際や襟足はすすぎ残しが多い部分なので、意識して丁寧に洗い流しましょう。

指の腹で頭皮を優しくマッサージするようにしながら、ぬめり感が完全になくなるまですすぐのが理想です。

髪質・悩み別のおすすめの併用パターン

すべての髪質に同じケアが合うわけではありません。ご自身の髪質や悩みに合わせて、使う製品のタイプや使い方を調整すると、より効果を実感できます。

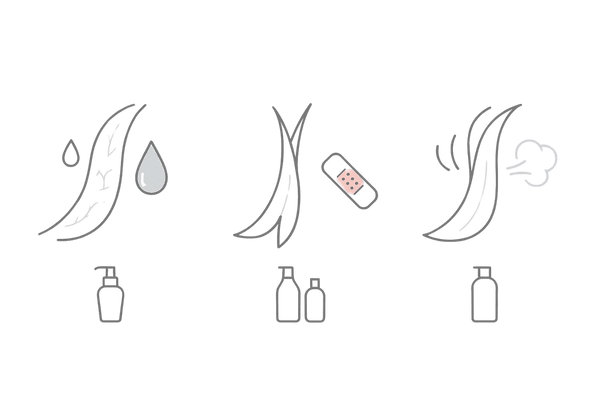

乾燥・パサつきが気になる髪

髪の水分量が不足し、乾燥してパサつく髪には、保湿効果の高いケアが必要です。

トリートメントはセラミドやヒアルロン酸、コラーゲンといった保湿成分が豊富に含まれたものを選びましょう。

コンディショナーも、シアバターやアルガンオイルなどの天然オイルが配合された、しっとり系のものが適しています。

日々のケアで髪の水分保持能力を高めていく工夫が大切です。

髪質別おすすめ成分

| 髪の悩み | おすすめのトリートメント成分 | おすすめのコンディショナー成分 |

|---|---|---|

| 乾燥・パサつき | セラミド、ヒアルロン酸 | シアバター、アルガンオイル |

| ダメージ・枝毛 | 加水分解ケラチン、ヘマチン | シリコーン、ペリセア |

| くせ毛・うねり | 加水分解シルク、γ-ドコサラクトン | 植物性オイル、クオタニウム |

ダメージ・枝毛がひどい髪

カラーやパーマを繰り返したハイダメージ毛には、集中的な内部補修が必要です。

髪の主成分であるケラチンを補給できる「加水分解ケラチン」や、ダメージ補修効果の高い「ヘマチン」「ペリセア」といった成分が配合されたトリートメントが効果的です。

コンディショナーは、髪の表面をしっかりと保護してこれ以上のダメージを防ぐために、コーティング力の高いシリコーン配合のものを選ぶのも一つの方法です。

猫っ毛・ボリューム不足の髪

髪が細くボリュームが出にくい猫っ毛の方は、重すぎる仕上がりにならないような製品選びが重要です。

トリートメントは、髪にハリ・コシを与えるPPT(ポリペプチド)などが配合されたものを選びます。

コンディショナーは、油分の少ないサラッとしたタイプや、根元からふんわり立ち上げる効果をうたったボリュームアップタイプのものを使用しましょう。

つける際も毛先を中心に使用し、根元付近にはつけすぎないように注意が必要です。

くせ毛・うねりが気になる髪

くせ毛やうねりの原因の一つは、髪内部の水分バランスの乱れです。湿気を吸いやすい部分とそうでない部分が混在するために、髪がうねってしまいます。

このタイプの髪には、髪内部の水分バランスを均一に整える効果のあるトリートメントがおすすめです。

コンディショナーは、髪表面をコーティングして湿気の侵入を防ぐものや、熱で髪の形状を整える「γ-ドコサラクトン」のような成分が入ったものを選ぶとドライヤー後のまとまりが良くなります。

併用効果を最大限に引き出すためのポイント

正しい順番でケアを行いつつ、いくつかのポイントを押さえると、仕上がりがさらに変わってきます。

製品選びから髪の乾かし方まで、ワンランク上のケアを目指しましょう。

製品選びの注意点

コンディショナーとトリートメントは、可能であれば同じブランドの同じラインで揃えることを推奨します。

メーカーは、ライン使いすると最も効果が発揮されるように成分の組み合わせを設計しているところが多いからです。

もちろん、異なるメーカーの製品を組み合わせても大きな問題はありませんが、相性を考える手間が省け、より効果を実感しやすくなります。

- 成分表示の確認

- 髪の悩みに合ったシリーズ選択

- 香りの相性

使用頻度の目安

コンディショナーは毎日使用するのが基本ですが、トリートメントは髪のダメージ度合いによって頻度を調整します。

ハイダメージの方は毎日、あるいは2日に1回、比較的健康な髪なら週に1〜2回のスペシャルケアとして取り入れるのが良いでしょう。

自分の髪の状態をよく観察し、触ってみて「パサついてきたな」と感じたらトリートメントを行う、というように調整するのが理想的です。

髪の状態と推奨使用頻度

| 髪の状態 | トリートメントの頻度 | コンディショナーの頻度 |

|---|---|---|

| ハイダメージ毛 | 毎日〜2日に1回 | 毎日 |

| 普通〜軽度のダメージ毛 | 週に1〜2回 | 毎日 |

| 健康毛 | 週に1回程度 | 毎日 |

タオルドライの重要性

お風呂上がりのタオルドライは、その後のケアや仕上がりに大きく影響します。

ゴシゴシと髪をこするように拭くのは、濡れてキューティクルが開いた髪を傷つける原因となりますので、絶対にいけません。

タオルで髪を挟み込み、優しくポンポンと叩くようにして水分を吸い取ります。

この作業によってドライヤーの時間を短縮でき、熱によるダメージを軽減することにもつながります。

ドライヤーのかけ方で仕上がりが変わる

ドライヤーはまず熱に弱い毛先を避け、乾きにくい根元から温風を当てていきます。

髪から20cmほど離し、同じ場所に熱が集中しないようにドライヤーを振りながら乾かすのがポイントです。

全体が8割ほど乾いたら、冷風に切り替えて仕上げます。冷風を当てると開いたキューティクルが引き締まり、ツヤが出てまとまりの良い髪になります。

併用時の注意点とよくある間違い

良かれと思ってやっているケアが、実は髪や頭皮の負担になっているケースがあります。

併用時に陥りがちな間違いを確認して、より安全で効果的なケアを実践しましょう。

頭皮へのつけすぎはNG

コンディショナーやトリートメントに含まれる油分やコーティング成分は、髪のためのものです。

これらが頭皮に付着して毛穴に詰まると、かゆみやフケ、べたつき、さらには抜け毛といった頭皮トラブルを引き起こす可能性があります。

塗布する際は、根元から数センチ離した髪の中間から毛先を中心につけるように徹底しましょう。

- フケ

- かゆみ

- べたつき

- ニオイ

使用量が多ければ良いわけではない

「たくさんつければ、それだけ効果があるはず」と考えるのは間違いです。髪が吸収できる成分の量には限界があります。

規定量以上を使用しても効果が高まるわけではなく、むしろすすぎ残しの原因になるだけです。

製品に記載されている使用量を守り、髪全体に均一に行き渡らせることが大切です。

量が足りないと感じるときは一度につける量を増やすのではなく、ダメージが気になる部分に重ねづけすると良いでしょう。

よくある間違いとその影響

| よくある間違い | 髪や頭皮への影響 | 正しい対処法 |

|---|---|---|

| 頭皮に直接つける | 毛穴詰まり、かゆみ、フケの原因 | 中間〜毛先を中心につける |

| 使用量が多すぎる | べたつき、すすぎ残しの原因 | 規定量を守り、均一に伸ばす |

| 熱いお湯ですすぐ | 頭皮の乾燥、キューティクル損傷 | 38℃前後のぬるま湯ですすぐ |

異なるメーカー製品の併用は問題ないか

先述の通り、異なるメーカーの製品を併用すること自体に大きな問題はありません。

しかし、製品によっては成分の相性が悪く、本来の効果を発揮できない可能性もゼロではありません。

例えば、特定のイオンバランスで効果を発揮するように設計された製品の後に、そのバランスを崩すような別の製品を使うと効果が弱まる可能性も考えられます。

もし違うメーカーのものを試す場合は、髪の様子を見ながら、異常がないか確認して使用しましょう。

Q&A よくある質問

さいごに、コンディショナーとトリートメントの併用に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- 毎日併用しても良いですか?

-

問題ありません。特に髪のダメージが強い方や、乾燥が気になる方は、毎日の併用がおすすめです。

コンディショナーは日々失われる油分を補い、髪を保護するために毎日使うのが基本です。トリートメントも、デイリーユースを想定した製品であれば毎日使えます。

ただし、濃厚なスペシャルケア用のトリートメントの場合は、製品の推奨頻度(週1〜2回など)を守りましょう。髪の状態に合わせて、やりすぎず不足せずのバランスを見つけると良いです。

- 併用しても効果を感じない場合はどうすればいいですか?

-

効果を実感できない場合、いくつかの原因が考えられます。まずは、使用している製品がご自身の髪質や悩みに合っているか見直してみましょう。

次に、使い方や順番が正しいか、この記事を参考に再確認してください。特に、シャンプー後の水分の切り方や、すすぎ残しがないかは重要なポイントです。

それでも改善しない場合は、髪のダメージが深刻でホームケアだけでは追いつかない状態かもしれません。その際は、専門のクリニックへの相談をおすすめします。

- インバストリートメントとアウトバストリートメントも併用すべき?

-

併用を推奨します。インバストリートメント(洗い流すタイプ)とアウトバストリートメント(洗い流さないタイプ)は、役割が異なります。

インバスタイプが髪の内部補修を主とするのに対し、アウトバスタイプはドライヤーの熱や紫外線、乾燥といった日中のダメージから髪を守る保護の役割が主です。

お風呂でのケアに加えて、タオルドライ後の濡れた髪にアウトバストリートメントを使うと、より万全なケアが実現します。

- クリニックでの治療とホームケアの関係は?

-

クリニックでの専門的な治療と、日々のホームケアは、美しい髪を育むための両輪です。

クリニックでは頭皮の状態を精密に診断し、高濃度の有効成分を直接届けたり、発毛を促進したりするような、ご自宅ではできないレベルの根本治療を行います。

そして、その良い状態を維持し、日々のダメージから髪を守るのがホームケアの役割です。

正しい知識に基づいたホームケアを実践すると、クリニックでの治療効果を高め、相乗効果を生み出せます。髪の悩みが深刻な場合は、抱え込まずに専門家に相談しましょう。

参考文献

REICH, Charles; SU, Dean T. Hair conditioners. In: Handbook of Cosmetic Science and Technology. CRC Press, 2001. p. 347-362.

AL-WORAFI, Yaser Mohammed. Evidence-Based Complementary, Alternative and Integrated Medicine and Efficacy and Safety: Hair Care. In: Handbook of Complementary, Alternative, and Integrative Medicine. CRC Press. p. 920-938.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

KANTI, Varvara, et al. Evidence‐based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men–short version. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2018, 32.1: 11-22.

VAN ZUUREN, Esther J.; FEDOROWICZ, Zbys; SCHOONES, Jan. Interventions for female pattern hair loss. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, 5.

JACHOWICZ, Janusz. Evaluating effects of conditioning formulations on hair. In: Conditioning agents for hair and skin. CRC Press, 2020. p. 301-336.

FERNÁNDEZ-PEÑA, Laura; GUZMÁN, Eduardo. Physicochemical aspects of the performance of hair-conditioning formulations. Cosmetics, 2020, 7.2: 26.

FERNANDES, Catarina, et al. On hair care physicochemistry: from structure and degradation to novel biobased conditioning agents. Polymers, 2023, 15.3: 608.