「髪と頭皮のために、シャンプーは毎日するべき?それとも2日に一回がいいの?」この疑問は、多くの女性が一度は抱えるものではないでしょうか。

特に薄毛や髪質の変化が気になり始めると、日々のシャンプー習慣が本当に正しいのか不安になります。

この記事では、2日に一回のシャンプーによる女性の髪への影響を多角的に解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

まずは基本から!女性の頭皮と髪の基礎知識

適切なヘアケアを考える上で、ご自身の頭皮と髪について正しく知ることは非常に重要です。

ここでは、健やかな髪を育む土台となる頭皮の構造や、女性ならではの髪の変化について解説します。

女性の頭皮の構造と皮脂の役割

頭皮は顔の皮膚とつながっており、基本構造は同じです。

しかし、頭皮には皮脂を分泌する「皮脂腺」と汗を出す「汗腺」が非常に多く存在します。特に皮脂腺の数は、Tゾーンの2倍以上ともいわれます。

分泌された皮脂は、汗と混じり合って「皮脂膜」という天然の保護クリームを形成します。この皮脂膜は頭皮の水分蒸発を防ぎ、外部の刺激や細菌から守る大切なバリア機能を持っています。

皮脂は多すぎると毛穴詰まりやニオイ、べたつきの原因となり、少なすぎると乾燥やかゆみを引き起こします。

つまり、皮脂の分泌量を正常に保つことが、健やかな頭皮環境の鍵を握るのです。

ヘアサイクルと女性ホルモンの関係

髪の毛は、一定の期間成長した後に自然に抜け落ち、また新しい髪が生えてくるという「ヘアサイクル(毛周期)」を繰り返します。

このサイクルは、主に「成長期」「退行期」「休止期」の3つに分けられます。

健康な髪の約85~90%は成長期にあり、2年~6年かけて太く長く成長します。

ヘアサイクルに深く関わっているのが女性ホルモンです。特に「エストロゲン(卵胞ホルモン)」は、髪の成長を促進し、ハリやコシを与える働きがあります。

一方で、加齢やストレス、生活習慣の乱れなどによって女性ホルモンのバランスが崩れるとヘアサイクルが乱れ、抜け毛や薄毛につながる場合があります。

女性ホルモンと髪の状態

| ホルモンバランス | 主な状態 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 安定している | 20代~30代前半、心身が健康 | 髪にハリ・ツヤがあり、成長期が長い |

| 乱れやすい | 産後、更年期、ストレス過多 | ヘアサイクルの乱れ、抜け毛の増加、髪の細り |

| 減少する | 40代以降、閉経後 | 髪全体のボリュームダウン、うねり、乾燥 |

年齢による髪質の変化とその原因

「若い頃はもっと髪にボリュームがあったのに…」と感じる方は少なくありません。

年齢を重ねると髪は細く、乾燥しやすくなり、うねりや白髪といった変化が現れます。これらの変化は、単に老化現象というだけではありません。

主な原因として、前述の女性ホルモンの減少、そして頭皮の血行不良、髪を作る「毛母細胞」の働きの低下などが挙げられます。

頭皮が硬くなったり血行が悪くなったりすると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、健康な髪が育ちにくくなるのです。

「シャンプーは毎日」は本当?洗髪頻度の一般的な考え方

「シャンプーは毎日するのが当たり前」という風潮がありますが、果たしてそれは全ての女性にとって正しいのでしょうか。

ここでは、一般的な洗髪頻度の考え方と、ご自身に合った頻度を見つけるためのヒントを解説します。

なぜ毎日のシャンプーが推奨されるのか

毎日のシャンプーが一般的に推奨される背景には、日本の気候や生活習慣が関係しています。

日本は湿度が高く、特に夏場は汗や皮脂の分泌が活発になります。このため、1日の終わりには頭皮の汚れやホコリ、皮脂などをリセットし、清潔に保つという考え方が定着しました。

また、スタイリング剤を使用する習慣がある場合、その日のうちに洗い流さないと頭皮トラブルの原因になり得るため、毎日の洗髪が合理的とされてきました。

肌質・髪質別の推奨頻度

全ての人が同じ頻度で洗髪する必要はありません。大切なのは、ご自身の頭皮のタイプ(肌質)と髪質に合わせて調整することです。

自分はどのタイプに当てはまるか、下の表を参考に考えてみましょう。

肌質・髪質別シャンプー頻度の目安

| 頭皮・髪質タイプ | 特徴 | 推奨頻度 |

|---|---|---|

| 脂性肌・普通毛 | 夕方になると髪がべたつく、頭皮が脂っぽい | 毎日 |

| 乾燥肌・ダメージ毛 | 頭皮がカサカサし、フケやかゆみがある | 2日に1回~3日に1回 |

| 混合肌・細い毛 | 頭皮はべたつくが、髪はパサつく | 毎日または2日に1回(状態を見て調整) |

季節や環境が洗髪頻度に与える影響

シャンプーの頻度は、季節によっても見直すことが大切です。夏は汗や皮脂の分泌が増えるため、毎日洗う方が快適に過ごせるでしょう。

一方で、空気が乾燥する冬は、毎日のシャンプーが頭皮の乾燥を助長してしまう可能性があります。このような場合は、2日に一回の頻度に切り替えるなど、柔軟な対応が必要です。

また、運動量が多い日や、ホコリっぽい場所で過ごした日など、その日の活動内容に応じて頻度を調整するのも健やかな頭皮を保つコツです。

核心に迫る!2日に一回のシャンプーによる影響

シャンプーの頻度を2日に一回に変えると、頭皮や髪にどのような影響を与えるのでしょうか。

良い面と注意すべき面の両方から、その効果を詳しく見ていきましょう。

頭皮環境へのポジティブな影響

シャンプーの回数を減らす最大のメリットは、頭皮の「洗いすぎ」を防げる点にあります。

洗浄力の強いシャンプーで毎日洗髪すると、頭皮を守るために必要な皮脂まで奪ってしまう場合があります。この状態が続くと、頭皮は潤いを失い乾燥します。

2日に一回のシャンプーにすると皮脂膜が適切に保たれ、頭皮のバリア機能が正常に働くようになります。これにより、乾燥によるフケやかゆみが改善される可能性があります。

また、皮脂の過剰な洗い流しがなくなることで、不足した皮脂を補おうとする体の反応(皮脂の過剰分泌)が落ち着き、べたつきが改善するケースもあります。

頭皮環境へのネガティブな影響

一方で、注意点もあります。特に皮脂分泌が多い脂性肌の方がシャンプーの頻度を減らすと、余分な皮脂や汚れが毛穴に詰まりやすくなります。

詰まった皮脂は酸化して「過酸化脂質」という刺激物質に変化し、炎症やかゆみ、ニオイの原因になる場合があります。

この状態が続くと毛穴の周りが炎症を起こし、健康な髪の成長を妨げ、抜け毛につながるリスクも高まります。

自分の頭皮タイプを見極めずに頻度を減らすと、逆効果になる可能性がある点を理解しておく必要があります。

髪の毛そのものへのメリット・デメリット

髪の毛にとっても、シャンプー頻度の変更は影響を与えます。

シャンプー時の摩擦や、濡れた状態の髪は非常にデリケートで傷みやすいため、洗髪回数が減ると物理的なダメージを軽減するメリットがあります。

特にカラーやパーマで傷んだ髪、細く切れやすい髪にとっては、キューティクルを守ることにつながります。

しかし、頭皮に溜まった皮脂が髪の根元から毛先へと伝わるため、髪全体が重く、べたついた印象になるときもあります。

特に髪が細い方やボリュームが出にくい方は、スタイリングがしにくくなるというデメリットを感じるかもしれません。

2日に1回シャンプーのメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 頭皮 | 洗いすぎを防ぎ、皮脂バランスが整う | 皮脂が詰まり、炎症やニオイの原因になる可能性 |

| 髪の毛 | 洗髪時の物理的ダメージが減る | 根元のべたつき、ボリュームダウンの可能性 |

| 時間・コスト | 時間と水道代、シャンプー代の節約 | 特になし |

「洗いすぎ」サイン、見逃していませんか?

良かれと思って毎日続けているシャンプーが、実は頭皮のトラブルを引き起こす「洗いすぎ」になっているかもしれません。

ここでは、ご自身の頭皮が発しているかもしれないSOSサインに気づくためのポイントを紹介します。

もし複数当てはまるなら、シャンプーの頻度や方法を見直す時期かもしれません。

かゆみやフケは乾燥のSOS

シャンプー直後や、しばらくすると頭皮にかゆみを感じるときはありませんか。

また、肩にパラパラと落ちる乾いたフケが気になる場合、それは頭皮が乾燥しているサインです。

毎日の強力な洗浄で必要な皮脂まで取り除かれ、頭皮のバリア機能が低下している可能性があります。

皮脂を取り除くことばかりに気を取られがちですが、頭皮も顔の肌と同じで、保湿が非常に重要なのです。

頭皮のべたつきは皮脂の過剰分泌かも

「しっかり洗っているのに、夕方にはもう頭皮がべたつく」という悩みは、洗いすぎが原因で起こる典型的な症状の一つです。

皮脂を過剰に取り除きすぎると、私たちの体は「皮脂が足りない!」と判断し、かえって多くの皮脂を分泌しようとします。この悪循環が、べたつきの正体です。

洗浄力のマイルドなシャンプーに変えたり、洗髪頻度を一日おきにしたりすると、皮脂分泌のバランスが整う場合があります。

頭皮のサインのセルフチェック

| サイン | 主な原因 | 考えられる対策 |

|---|---|---|

| 乾いたフケ・かゆみ | 洗いすぎによる乾燥 | 洗髪頻度を減らす、保湿系シャンプーへの変更 |

| 洗ってもすぐべたつく | 皮脂の過剰分泌 | アミノ酸系などマイルドな洗浄成分への変更 |

| 髪がパサつき、切れる | キューティクルの損傷 | 正しい洗髪・ドライ方法の実践 |

髪のパサつきや切れ毛も頻度が原因?

髪の毛そのものの状態も、洗いすぎのサインを示しているケースがあります。

髪が濡れている時はキューティクルが開いており、非常に無防備な状態です。

この時にゴシゴシと強く洗う行為を毎日繰り返すと、キューティクルが剥がれたり傷ついたりして、髪内部の水分やタンパク質が流出します。

その結果、髪はツヤを失い、パサつきや切れ毛、枝毛が目立つようになります。

丁寧な洗髪を心がけていても、回数自体がダメージにつながる場合もあるのです。

他の人が気づきにくい「頭皮の赤み」

かゆみやフケのように自覚しやすい症状と違い、「頭皮の赤み」は自分ではなかなか気づきにくいサインです。

合わせ鏡を使ったり、ご家族に見てもらったりして、一度ご自身の頭皮の色をチェックしてみてください。

健康な頭皮は青白い色をしていますが、炎症を起こしていると赤みを帯びるときがあります。

この赤みは、洗浄成分の刺激や、洗いすぎによるバリア機能の低下が原因である可能性が考えられます。

2日に一回のシャンプーを成功させるための正しい洗髪方法

シャンプーの頻度を2日に一回にするなら、一回一回の洗髪の質を高めるのが何よりも重要です。

汚れはしっかり落としつつ、頭皮と髪への負担は最小限に抑えるための正しい洗髪方法を見ていきましょう。

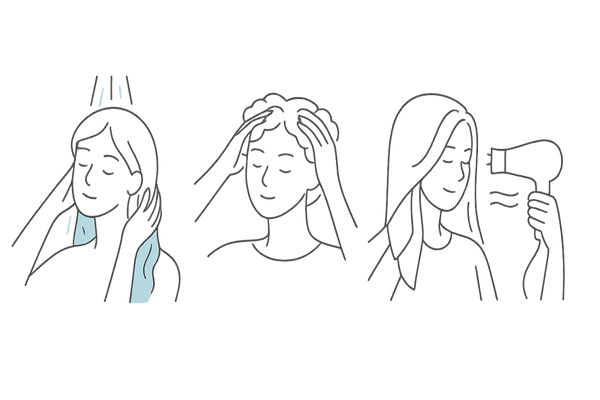

シャンプー前のブラッシングと予洗いの重要性

洗髪は、シャンプーを髪につける前から始まっています。まず、乾いた髪の状態で、毛先から優しくブラッシングをしましょう。

この一手間によって髪の絡まりをほどき、表面についたホコリや汚れの多くを取り除けます。

その後、38度程度のぬるま湯で頭皮と髪を1分~2分ほどしっかりと予洗いします。この予洗いだけで、実は汚れの7割程度は落ちるといわれています。

予洗いを丁寧に行うとシャンプーの泡立ちが格段に良くなり、使用量を抑えられます。

- 乾いた髪を優しくブラッシングする

- ぬるま湯で1分以上、地肌をしっかり濡らす

- 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う

適切なシャンプーの選び方と使い方

シャンプーは洗浄成分によっていくつかのタイプに分けられます。

2日に一回の洗髪を実践するなら、皮脂を取りすぎないアミノ酸系の洗浄成分を主としたシャンプーが向いています。

シャンプーは直接頭皮につけず、一度手のひらでよく泡立ててから髪に乗せましょう。

洗う際は爪を立てずに指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗います。髪の毛自体は、泡が全体に行き渡れば十分で、ゴシゴシこする必要はありません。

頭皮タイプ別のおすすめのシャンプー洗浄成分

| 頭皮タイプ | おすすめの洗浄成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 乾燥肌・敏感肌 | アミノ酸系 | マイルドな洗浄力で、頭皮の潤いを保つ |

| 普通肌 | ベタイン系・アミノ酸系 | 適度な洗浄力と保湿力のバランスが良い |

| 脂性肌 | 高級アルコール系(ただし使い方に注意) | 洗浄力が高いが、乾燥させすぎない工夫が必要 |

すすぎ残しを防ぐ徹底的な洗い流し

シャンプーやトリートメントのすすぎ残しは、かゆみやフケ、毛穴詰まりといった頭皮トラブルの大きな原因になります。

特に、フェイスラインや耳の後ろ、襟足はすすぎ残しが多い部分です。洗う時にかけた時間の2倍以上の時間をかけて、ぬるつきが完全になくなるまで丁寧に洗い流しましょう。

シャワーヘッドを頭皮に近づけ、指の腹で髪をかき分けながらすすぐと効果的です。

洗髪後の正しいヘアドライ方法

濡れた髪はダメージを受けやすいため、洗髪後はできるだけ速やかに乾かすと良いです。

まず、吸水性の高いタオルで、髪をこすらずに優しくポンポンと叩くように水分を取ります(タオルドライ)。その後、ドライヤーで乾かします。

ドライヤーは髪から20cm以上離し、同じ場所に熱が集中しないように常に動かしながら使いましょう。

根元から乾かし始め、全体が8割ほど乾いたら冷風に切り替えると、キューティクルが引き締まりツヤが出やすくなります。

洗髪しない日の快適な過ごし方とヘアケア

「シャンプーをしない日は、髪のべたつきやニオイが気になるのでは?」と心配する方もいるでしょう。

しかし、いくつかのポイントを押さえると、洗髪しない日も快適に過ごせます。

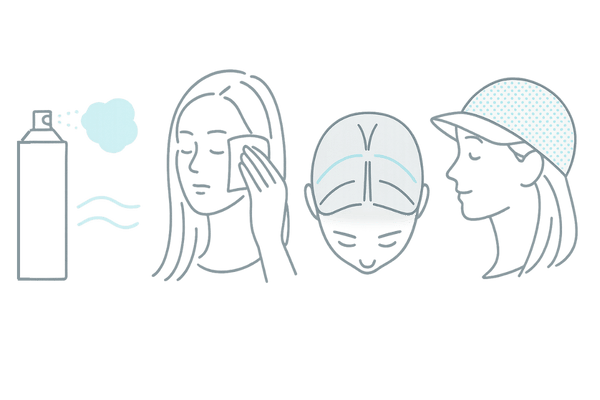

べたつきやニオイを防ぐ日中の対策

日中に頭皮のべたつきが気になり始めたら、あぶらとり紙やティッシュで生え際や分け目の皮脂を優しく押さえるのが有効です。

また、髪をきつく結んだり、同じ分け目を続けたりすると、その部分に皮脂が溜まりやすくなります。

時々分け目を変えたり、ふんわりとしたヘアアレンジを試したりするのも良いでしょう。

帽子をかぶる際は通気性の良い素材を選び、長時間かぶりっぱなしにしないように気をつけてください。

ドライシャンプーの上手な活用法

どうしてもべたつきやニオイが気になる時の強い味方が、ドライシャンプーです。スプレータイプやパウダータイプなど様々な製品があります。

髪の根元を中心にスプレーして指で頭皮全体になじませるだけで、余分な皮脂を吸収し、髪をサラサラの状態に戻してくれます。ただし、これは応急処置的なケアです。

ドライシャンプーは頭皮の汚れを落とすものではないため、頼りすぎず、次の洗髪でしっかりリセットすることが重要です。

ケアアイテムの比較

| アイテム | 主な目的 | 使用のポイント |

|---|---|---|

| ドライシャンプー | 皮脂の吸収、消臭、ボリュームアップ | 根元にスプレーし、頭皮になじませる |

| 頭皮用ローション | 保湿、かゆみ・フケ抑制 | 清潔な頭皮に直接塗布しマッサージする |

| ヘアフレグランス | 香りをつけ、不快なニオイをカバー | 髪の中間から毛先につけるのが基本 |

枕カバーを清潔に保つ習慣

見落としがちですが、寝具の衛生状態も頭皮環境に影響します。枕カバーは、寝ている間にかく汗や皮脂、フケなどが付着し、雑菌が繁殖しやすい場所です。

シャンプーをしない日は、日中に分泌された皮脂がさらに枕に移ります。不潔な枕カバーを使い続けると、頭皮トラブルの原因になりかねません。

少なくとも2~3日に一度は洗濯するか、タオルを敷いて毎日交換するなど、枕元を清潔に保つ習慣をつけましょう。

シャンプー頻度だけじゃない!薄毛・抜け毛を防ぐ生活習慣

健やかな髪を育むためには、外側からのヘアケアだけでなく、体の中から環境を整えるのも同じくらい大切です。

シャンプーの頻度を見直すのと同時に、日々の生活習慣にも目を向けてみましょう。

栄養バランスの取れた食事

髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質を十分に摂取するのが基本です。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、頭皮の新陳代謝をサポートするビタミンB群も積極的に摂りたい栄養素です。

特定の食品に偏らず、バランスの良い食事を心がけると、髪への一番の栄養補給ができます。

髪の健康を支える栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、レバー、マグロ |

質の良い睡眠の確保

睡眠中には、髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」が分泌されます。

入眠後最初の3時間は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、成長ホルモンの分泌が最も活発になります。この時間に深い眠りについていると、髪の健やかな成長につながります。

睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、頭皮の血行不良や皮脂の過剰分泌にもつながります。

毎日6~8時間程度の睡眠時間を確保し、就寝前にスマートフォンやパソコンを見るのを控えるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

- 毎日同じ時間に寝起きする

- 就寝前のカフェインやアルコールを避ける

- 寝室を快適な温度・湿度に保つ

ストレス管理とリラックス法

過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスの乱れを招き、頭皮の血管を収縮させます。

この血行不良により髪の毛の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなり、抜け毛や薄毛の原因となる場合があります。

ストレスを完全に無くすのは難しいですが、自分なりの解消法を見つけると良いです。

軽い運動をする、趣味に没頭する時間を作る、ゆっくりお風呂に浸かるなど、心身をリラックスさせる時間を意識的に設けましょう。

2日に一回のシャンプーに関するよくある質問(Q&A)

さいごに、シャンプーの頻度を2日に一回にすることに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 2日に1回だと、スタイリング剤が残ってしまいます。

-

スタイリング剤を使用した日は、基本的にその日のうちにシャンプーで洗い流すことを推奨します。

ワックスやスプレーなどが頭皮に残ると、毛穴を塞ぎ、炎症やかゆみの原因になる可能性があるためです。

もし2日に一回の頻度を維持したい場合は、スタイリング剤を使わない日を設ける、またはお湯でも落としやすいタイプの製品を選ぶなどの工夫が必要です。

ご自身の生活スタイルに合わせて調整してください。

- 運動して汗をかいた日も2日に1回で大丈夫ですか?

-

汗を大量にかいた日は、シャンプーをすることをおすすめします。汗そのものよりも、汗と皮脂、ホコリが混じり合うため雑菌が繁殖しやすくなり、ニオイや頭皮トラブルの原因になるからです。

シャンプー頻度は固定的に考えるのではなく、「今日は汗をかいたから洗う」「今日は乾燥しているから休む」というように、その日のコンディションに応じて柔軟に対応するのが理想的です。

- 自分に合ったシャンプー頻度がどうしても分かりません。

-

適した頻度は個人差が大きく、すぐに見つけるのは難しいかもしれません。まずはご自身の頭皮を観察することから始めてみてください。

例えば、2日に一回を試してみて、「かゆみやべたつきが気になる」「フケが増えた」などの不快な症状が出れば、それは頻度が合っていないサインかもしれません。

逆に、「頭皮の乾燥が和らいだ」「日中のべたつきが減った」と感じれば、その頻度が合っている可能性が高いです。

数週間単位で様子を見ながら、ご自身にとって最も快適なバランスを見つけていくことが大切です。もし判断に迷う場合は、専門のクリニックに相談するのも一つの方法です。

- 頻度を減らしたら抜け毛が増えた気がします。

-

シャンプーの頻度を毎日から2日に一回に減らすと、洗髪時に抜ける髪の毛が2日分まとめて抜けるため、一時的に抜け毛が増えたように感じるときがあります。

髪の毛は1日に50本~100本程度自然に抜けるものであり、その多くがシャンプー時に洗い流されます。2日分であれば100本~200本程度抜けるのは正常な範囲内です。

ただし、明らかにそれ以上の量が抜けたり、かゆみや炎症などの他の症状を伴ったりする場合は頻度が合っていないか、他の原因が考えられますので、一度専門医にご相談ください。

参考文献

PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.

BIRCH, M. Pattie; MESSENGER, Andrew. ‘Bad hair days’, scalp sebum excretion and the menstrual cycle. Journal of Cosmetic Dermatology, 2003, 2.3‐4: 190-194.

OSHIMA, Mika, et al. Improvement of Scalp Condition and Quality of Life through Proper Skin Care of Dry Scalp. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2014, 4.4: 284-292.

TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.

TRÜEB, Ralph M. Shampoos: ingredients, efficacy and adverse effects. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2007, 5.5: 356-365.

T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.

BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.

NEWTON‐FENNER, A., et al. Clear scalp, clear mind: Examining the beneficial impact of dandruff reduction on physical, emotional and social wellbeing. International Journal of Cosmetic Science, 2025.