20代という若さで髪の変化に気づいても、誰にも話せずに一人で情報を集める日々になりがちです。

かつて薄毛は中高年男性の悩みというイメージがありましたが、現代では生活習慣の変化やストレスなど、さまざまな要因から20代の女性にも若年性薄毛の悩みは広がっています。

この記事では、なぜ20代で薄毛が進行するのか、その原因を詳しく解説し、今日から始められる予防法、そして大切なシャンプー選びのポイントから専門的な治療の選択肢まで、具体的な対策を提案します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「もしかして若年性薄毛?」20代で抜け毛が増えるサイン

薄毛はゆっくりと進行するため、初期の変化に気づきにく場合があります。

しかし、いくつかのサインに注意を向けると、早期に対策を始められます。ご自身の状態と照らし合わせながら確認してみましょう。

髪のボリュームが減ったと感じる

以前と比べてヘアスタイルが決まりにくくなったり、髪を束ねたときの毛量が少なくなったと感じたりするのは、髪全体の密度が低下しているサインかもしれません。

一本一本の髪が細くなる「軟毛化」が進むと、髪全体のボリュームダウンにつながります。

分け目や頭頂部が目立つようになった

ふと鏡を見たとき、頭皮の分け目が以前よりくっきりと見える、あるいは頭頂部の地肌が透けて見えると感じる方もいるのではないでしょうか。

これは「びまん性脱毛症」という、女性の薄毛でよく見られる症状の一つで、特定の部分だけでなく頭部全体の髪が均等に薄くなるのが特徴です。

髪の毛が細く、弱々しくなった

髪にハリやコシがなくなり、以前よりも細く弱々しくなったと感じる場合も注意が必要です。

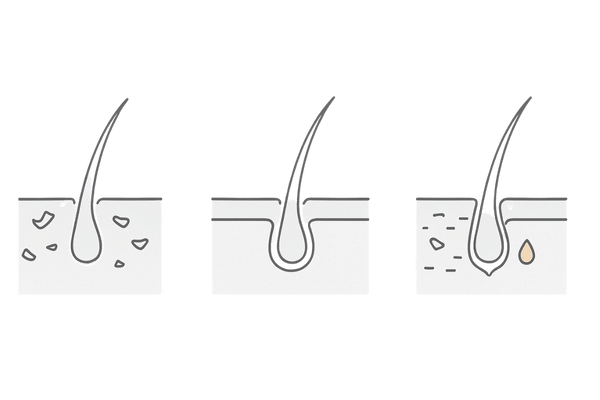

健康な髪は一定の太さと強度を保っていますが、ヘアサイクルが乱れると髪が十分に成長しきる前に抜けてしまい、細く短い毛が増えてしまいます。

排水溝や枕元の抜け毛が増えた

シャンプー後の排水溝や、朝起きたときの枕元に落ちている抜け毛の量が明らかに増えた場合、それは注意すべきサインです。

健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けますが、その本数を大幅に超える状態が続くようであれば、何らかの原因で抜け毛が進行している可能性があります。

薄毛の初期サイン

- ヘアスタイリングの持続力低下

- 髪を束ねた際の毛束の細さ

- 地肌の透け感

- 髪のハリ・コシの減少

なぜ20代で?女性の若年性薄毛を引き起こす原因

若くして薄毛に悩む女性が増えている背景には、現代社会特有の要因が複雑に絡み合っています。

考えられる原因を確認すると、ご自身の生活を見直すきっかけになるでしょう。

ホルモンバランスの乱れ

女性の髪の健康は、女性ホルモンである「エストロゲン」と深く関係しています。エストロゲンは髪の成長を促進し、ハリやツヤを保つ働きをします。

しかし、過度なダイエットや睡眠不足、ストレスなどによってホルモンバランスが崩れるとエストロゲンの分泌が減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強まる場合があります。

男性ホルモンの影響が髪の成長期を短くし、抜け毛を増やす原因となります。

生活習慣の乱れと栄養不足

髪は、私たちが食事から摂取する栄養素を元に作られます。特に、タンパク質やビタミン、ミネラルは健康な髪を育むために重要です。

しかし、20代の多忙な生活の中では外食やインスタント食品に頼りがちになり、栄養バランスが偏るケースが少なくありません。

栄養が不足すると髪の毛を作る毛母細胞まで十分な栄養が届かず、結果として細く弱い髪しか作れなくなってしまいます。

生活習慣の乱れが髪に与える影響

| 乱れた生活習慣 | 髪への具体的な影響 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられる。 | 1日6〜8時間の質の良い睡眠を確保する。 |

| 偏った食事 | 髪の主成分であるタンパク質やビタミン、ミネラルが不足する。 | バランスの取れた食事を心がける。 |

| 運動不足 | 全身の血行が悪化し、頭皮に栄養が届きにくくなる。 | ウォーキングなど適度な運動を習慣にする。 |

ストレスによる影響

仕事や人間関係など、現代社会は多くのストレス要因に満ちています。強いストレスを感じると、自律神経が乱れて血管が収縮し、頭皮の血行が悪化します。

血行不良は、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根に届きにくくなる原因となり、抜け毛や薄毛を誘発します。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れにも直結するため、二重の悪影響を及ぼす可能性があります。

誤ったヘアケア

良かれと思って行っているヘアケアが、実は頭皮にダメージを与えているケースも少なくありません。

例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったり、一日に何度もシャンプーをしたりすると、頭皮が乾燥してバリア機能が低下します。

その結果、かえって皮脂が過剰に分泌されたり、フケやかゆみ、炎症を引き起こしたりして、健康な髪が育ちにくい環境を作ってしまいます。

ハゲの原因はスマホの見過ぎかも?デジタル世代特有の薄毛リスク

毎日何時間もスマートフォンやパソコンと向き合う生活が当たり前になった現代。その生活スタイルが、知らず知らずのうちに髪の健康を脅かしているかもしれません。

ここでは、デジタル世代ならではの薄毛リスクについて考えてみましょう。

長時間同じ姿勢が招く血行不良

スマートフォンを操作するとき、多くの人がうつむき加減の姿勢を長時間続けています。

この姿勢は首や肩の筋肉に大きな負担をかけ、周辺の血管を圧迫します。首や肩の血行が悪くなると、当然その上にある頭部への血流も滞りがちになります。

頭皮は髪を育てる畑のようなものです。畑に水や栄養が届かなければ作物が育たないように、頭皮に十分な血液が巡らなければ、健康な髪は育ちません。

姿勢と頭皮血流の関係

| 姿勢 | 筋肉への影響 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| うつむき姿勢(スマホ操作時) | 首、肩、背中の筋肉が緊張し硬直する。 | 頭部への血流が阻害され、栄養不足に陥りやすい。 |

| 正しい姿勢 | 筋肉の緊張が緩和され、リラックスした状態。 | スムーズな血流が保たれ、頭皮に栄養が届きやすい。 |

ブルーライトによる睡眠の質の低下

スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制することが知られています。

夜遅くまで画面を見続けると脳が覚醒状態になり、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった睡眠の質の低下を招きます。

髪の成長に重要な役割を果たす成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。このため、睡眠の質が悪いと髪の成長が妨げられ、薄毛につながる可能性があります。

SNS疲れと精神的ストレス

SNSは便利なツールである一方、他人との比較による劣等感や、常に情報を追い続けなければならないという強迫観念など、新たな精神的ストレスの原因にもなっています。

「SNS疲れ」という言葉があるように、オンラインでの人間関係が知らず知らずのうちに心に負担をかけている方も珍しくありません。

前述の通り、精神的なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮環境を悪化させる直接的な原因となります。

情報過多による脳の疲労

インターネットを通じて、私たちは毎日膨大な量の情報に接しています。この情報過多の状態は、脳に常に負担をかけ続けることにつながります。

脳が疲労すると身体のさまざまな機能をコントロールする能力が低下し、自律神経のバランスも崩れやすくなります。

これも間接的に頭皮の血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こし、髪の健康に影響を与える一因と考えられます。

20代の薄毛予防はシャンプー選びから

毎日使うシャンプーは、頭皮環境を左右する重要なアイテムです。20代ハゲに適したシャンプーをインターネットで検索する方も多いようです。

ここでは、若年性薄毛の予防と対策のために、どのような視点でシャンプーを選べばよいかを具体的に解説します。

頭皮環境を整える成分に注目

健康な髪は、健康な頭皮から生まれます。シャンプーを選ぶ際は髪の仕上がりだけでなく、頭皮環境を健やかに保つ成分が含まれているかに注目しましょう。

特に、アミノ酸系の洗浄成分は、マイルドな洗い心地で頭皮の潤いを保ちながら汚れを落とすため、乾燥や刺激に弱い頭皮におすすめです。

頭皮ケアに役立つ成分例

| 成分の種類 | 代表的な成分名 | 期待される働き |

|---|---|---|

| アミノ酸系洗浄成分 | ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNa | 頭皮の潤いを保ちつつ、優しく洗浄する。 |

| 保湿成分 | グリセリン、ヒアルロン酸、セラミド | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能をサポートする。 |

| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸2K、アラントイン | 頭皮の炎症やフケ、かゆみを抑える。 |

避けるべき洗浄成分とは

市販のシャンプーの中には、洗浄力が非常に強い「高級アルコール系」の成分を主成分とするものがあります。

これらの成分は泡立ちが良く、さっぱりとした洗い上がりが得られますが、頭皮に必要な皮脂まで奪いすぎてしまう場合があります。

皮脂の過剰な除去は頭皮の乾燥を招き、バリア機能の低下や、かえって皮脂の過剰分泌を引き起こす原因になるため注意が必要です。

注意したい洗浄成分の例

| 成分系統 | 代表的な成分名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 高級アルコール系 | ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na | 洗浄力が強く、頭皮への刺激となることがある。 |

| 石けん系 | 石ケン素地、カリ石ケン素地 | 洗浄力は高いが、アルカリ性で髪がきしみやすい。 |

自分の頭皮タイプを知る方法

適切なシャンプーを選ぶためには、まず自分の頭皮がどのタイプなのかを知ることが大切です。

簡単なセルフチェックで、自分の頭皮タイプを把握しましょう。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 乾燥肌 | フケがカサカサしており、頭皮につっぱり感がある。 |

| 脂性肌 | 髪がベタつきやすく、頭皮にかゆみやニオイを感じることがある。 |

| 混合肌 | Tゾーンはベタつくのに頬は乾燥するなど、部位によって状態が違う。 |

自分のタイプが分かったら、それに合ったシャンプーを選びましょう。

例えば、乾燥肌なら保湿成分が豊富なものを、脂性肌なら適度な洗浄力がありつつも皮脂バランスを整える成分が入ったものを選ぶのが良いでしょう。

シャンプーの正しい使い方と頻度

どんなに良いシャンプーを選んでも、使い方が間違っていては効果が半減してしまいます。シャンプーは髪を洗うというより、「頭皮を洗う」意識で行うのが重要です。

洗う前にはブラッシングで髪のもつれを解き、ぬるま湯でしっかりと予洗いします。

シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。

すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流してください。

洗髪の頻度は、基本的には1日1回で十分です。

今日から始める!薄毛を防ぐための生活習慣改善ガイド

薄毛の予防と対策は、特別な治療だけでなく、日々の生活習慣の見直しから始まります。ここでは、髪の健康を取り戻すための具体的なアクションプランを紹介します。

髪を育てる食事と栄養素

美しい髪は、バランスの取れた食事から作られます。

なかでも意識して摂取したいのが、髪の主成分である「タンパク質」、頭皮の健康を保つ「ビタミン」、そして髪の成長を助ける「ミネラル(特に亜鉛)」です。

髪の成長をサポートする栄養素と食品

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の毛の主成分(ケラチン)を作る。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌を調整する。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |

| 亜鉛 | タンパク質を髪の毛に合成する際に必要。 | 牡蠣、牛肉、チーズ、アーモンド |

これらの栄養素を偏りなく摂取するように心がけ、ジャンクフードや糖質の多い食事は控えめにしましょう。

質の高い睡眠を確保するコツ

髪の成長を促す成長ホルモンは、午後10時から午前2時の間に最も活発に分泌されると言われています。この時間帯に深い眠りについていることが理想です。

質の高い睡眠のためには、就寝前のスマートフォン操作を控え、リラックスできる環境を整える工夫が大切です。

アロマを焚いたり、軽いストレッチをしたりするのも良いでしょう。

効果的なストレス解消法

ストレスを完全になくすのは難しいかもしれませんが、上手に発散する方法を見つけることは可能です。

自分に合ったストレス解消法をいくつか持っておくと、心のバランスを保ちやすくなります。

- 軽い運動(ウォーキング、ヨガ)

- 趣味に没頭する時間を作る

- 親しい友人と話す

- ゆっくりと入浴する

大切なのは、心と体をリラックスさせる時間の確保です。

頭皮の血行を促進する運動

運動不足は全身の血行不良を招き、頭皮への栄養供給を滞らせます。

特別なトレーニングをする必要はありません。日常生活の中で少し意識して体を動かすだけでも、血行が改善します。

エレベーターの代わりに階段を使う、一駅手前で降りて歩くなど、簡単なことから始めてみましょう。

また、頭皮マッサージも直接的に血行を促進するのに有効です。

セルフケアの限界と専門クリニックでの対策

生活習慣の改善やシャンプーの見直しは、薄毛予防の基本であり非常に重要です。

しかし、すでに薄毛が進行している場合や、セルフケアだけでは改善が見られない場合は、専門家の力を借りることも考える必要があります。

セルフケアで改善が見られない場合

数ヶ月にわたって食事や睡眠、ヘアケアに気をつけても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行しているように感じる場合は、自己判断でケアを続けるのではなく、専門クリニックへの相談をおすすめします。

薄毛の原因は多岐にわたるため、専門医による正確な診断が効果的な対策への第一歩となります。

セルフケアとクリニック治療の比較

| 項目 | セルフケア | クリニックでの治療 |

|---|---|---|

| 目的 | 予防、頭皮環境の改善 | 原因の特定、発毛促進、進行抑制 |

| アプローチ | 生活習慣、ヘアケア製品の見直し | 医学的診断に基づく投薬、施術 |

| 即効性 | 緩やか | 比較的高い効果が期待できる |

専門クリニックで行う検査とは

クリニックでは、まずカウンセリングで生活習慣や髪の悩みについて詳しくヒアリングします。

その後、マイクロスコープで頭皮の状態を拡大して確認したり、血液検査でホルモンバランスや栄養状態をチェックしたりしながら薄毛の根本原因を探ります。

これらの客観的なデータに基づいて、一人ひとりに合った治療方針を立てていきます。

女性の薄毛治療の選択肢

女性の薄毛治療には、さまざまな選択肢があります。

代表的なものには、ミノキシジルなどの発毛を促進する外用薬、髪の成長に必要な栄養素を補うサプリメントや内服薬、頭皮に直接有効成分を注入する治療などがあります。

どの治療法が適しているかは、薄毛の原因や進行度、そして患者さん自身の希望によって異なります。

治療を始めるタイミング

薄毛の治療は早く始めるほど効果を実感しやすく、進行を食い止められる可能性が高まります。

「まだ大丈夫だろう」と放置していると毛根自体の働きが弱ってしまい、治療の効果が出にくくなるケースもあります。

抜け毛や髪質の変化など、少しでも気になり始めたら、それが専門医に相談する良いタイミングです。

20代の薄毛治療に関するよくある質問

さいごに、20代の女性が薄毛治療を検討する際によく抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

髪にはヘアサイクル(毛周期)があるため、治療の効果を実感するまでにはある程度の時間が必要です。

一般的には、治療を開始してから3ヶ月から6ヶ月ほどで、抜け毛の減少や産毛の発生といった初期の変化を感じ始める方が多いです。

目に見える改善を実感するには、最低でも6ヶ月以上の継続的な治療が必要と考えるのが一般的です。

- 治療費はどのくらいかかりますか?

-

薄毛治療は多くの場合、健康保険が適用されない自由診療となります。費用は治療内容によって大きく異なります。

内服薬や外用薬による治療であれば月に1万5千円から3万円程度、より積極的な注入治療などを行う場合は、それ以上の費用がかかります。

初回のカウンセリングで、ご自身の症状に合った治療法の費用や支払い方法について、詳しく確認しましょう。

- 一度治療すれば元に戻らないのですか?

-

治療によって薄毛が改善した後も、その状態を維持するためには継続的なケアが重要になる場合があります。

治療を完全にやめてしまうと、薄毛の原因が解消されていない限り、再び症状が進行する可能性があります。

ただし、症状が安定すれば、薬の量を減らしたり、通院頻度を調整したりすることは可能です。生活習慣の改善を並行して行うと、より良い状態を長く保ちやすくなります。

- 親が薄毛だと自分も薄毛になりますか?

-

薄毛には遺伝的な要因が関係する場合があります。特に男性型脱毛症(AGA)は遺伝の影響が大きいことが知られています。

女性の薄毛(FAGA/FPHL)においても、遺伝的素因が関与する可能性は否定できません。

しかし、遺伝がすべてではありません。後天的な要因である生活習慣、ストレス、ヘアケアなども大きく影響します。

このため、遺伝的な素因があると感じる方こそ、早期から予防的なケアを始めることが重要です。

参考文献

RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.

SADICK, Neil; ARRUDA, Suleima. Understanding causes of hair loss in women. Dermatologic clinics, 2021, 39.3: 371-374.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.

SHAPIRO, Jerry. Hair loss in women. New England Journal of Medicine, 2007, 357.16: 1620-1630.

TRÜEB, Ralph M. Association between smoking and hair loss: another opportunity for health education against smoking?. Dermatology, 2003, 206.3: 189-191.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

PAUS, Ralf; COTSARELIS, George. The biology of hair follicles. New England journal of medicine, 1999, 341.7: 491-497.