抜け毛が増えたり、髪のボリュームが減ったりする原因は、毎日のヘアケアや加齢だけではないかもしれません。

特に女性の場合、体内の鉄分不足によって起こる「貧血」が、薄毛や抜け毛の隠れた引き金になっているケースがあります。

貧血と聞くと、立ちくらみや倦怠感をイメージする方が多いかもしれませんが、実は髪の健康にも深く関わっています。

この記事では、なぜ貧血が女性の薄毛につながるのか、その関係性を詳しく解説し、具体的な症状の見分け方から、今日から始められる食事や生活習慣での対策まで、専門的な視点から紹介します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

女性の薄毛と貧血の知られざる関係

女性の薄毛や抜け毛の意外な原因の一つに、体内の鉄分不足によって起こる「貧血」があります。

貧血になると、髪の成長に必要な酸素や栄養が頭皮の毛母細胞まで届きにくくなり、髪の健康に直接的な影響を与えるのです。

髪の成長に必要な酸素と栄養が不足する

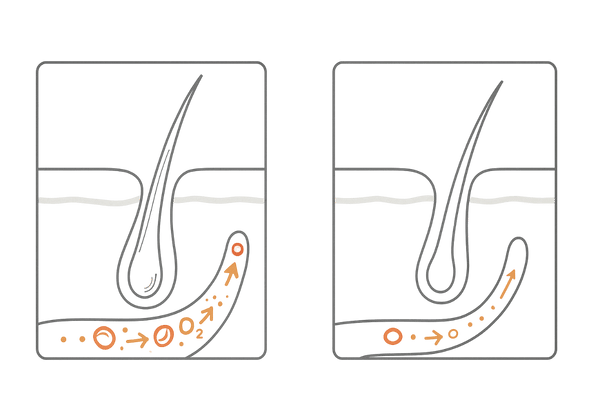

髪の毛は、頭皮にある毛母細胞が細胞分裂を繰り返すことで成長します。この細胞分裂には、多くのエネルギーと栄養が必要です。

血液中のヘモグロビンは、肺で取り込んだ酸素を全身の細胞に届ける重要な役割を担っています。貧血状態になるとヘモグロビンの量が減少し、頭皮の毛母細胞まで十分な酸素が供給されなくなります。

酸素不足に陥った毛母細胞は活動が鈍り、健康な髪を育てられなくなってしまいます。

なぜ鉄分が髪にとって重要なのか

貧血の大部分を占めるのが、鉄分の不足によって起こる「鉄欠乏性貧血」です。

鉄はヘモグロビンの主成分であるため、鉄分が不足するとヘモグロビンを十分に作れません。その結果、全身が酸素不足になります。

体は生命維持に重要な臓器へ優先的に酸素を送ろうとするため、髪や爪といった末端の組織への酸素供給は後回しにされがちです。このため髪の成長が妨げられ、抜け毛や薄毛の症状が現れやすくなります。

髪の主成分ケラチンの合成にも影響

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。体内でタンパク質からケラチンを合成する際にも、鉄分は補酵素として重要な働きをします。

つまり、鉄分が不足すると、髪の原料そのものが作られにくくなるのです。

栄養が不足した髪は細く弱々しくなり、少しの刺激で抜けやすくなってしまいます。

なぜ女性は貧血に悩まされやすいのか

貧血は性別を問わず起こりますが、特に女性に多い症状です。それは、女性特有の体の仕組みや生活スタイルの変化が大きく関係しています。ご

自身の生活習慣を振り返りながら、貧血のリスクが潜んでいないか確認してみましょう。

月経による定期的な出血

成人女性の場合、毎月の月経によって定期的に血液が失われます。出血量には個人差がありますが、毎月一定量の鉄分が体外へ排出されることになります。

食事から摂取する鉄分が、この失われる鉄分を補うのに追いつかない場合、鉄欠乏性貧血に陥りやすくなります。

特に、過多月経(月経血の量が多い状態)の方は、貧血のリスクがさらに高まります。

妊娠・出産に伴う鉄需要の増加

妊娠中は、胎児の成長や胎盤の形成のために多くの鉄分を必要とします。

お腹の赤ちゃんに優先的に鉄分が送られるため、お母さん自身の鉄分が不足しがちになります。また、出産時の出血も貧血の大きな原因となります。

産後に抜け毛が増える「分娩後脱毛症」も、ホルモンバランスの変化に加え、この出産による貧血が影響していると考えられています。

過度なダイエットによる栄養不足

体型を気にするあまり、食事の量を極端に減らすダイエットは、鉄分不足の直接的な原因となります。

肉や魚などの動物性食品を避ける食生活は、吸収率の高い「ヘム鉄」が不足しやすいため注意が必要です。

栄養バランスを考えない食事制限は髪だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼしますので、美しい髪や肌を保つためにも、健康的な食生活が基本です。

女性における貧血のリスク要因

月経や妊娠だけでなく、子宮筋腫や子宮内膜症などの婦人科系の疾患が出血量を増やし、貧血の原因となる場合もあります。

また、成長期の女性や、スポーツを活発に行う女性も鉄分の需要が高まるため、意識的な鉄分補給が大切です。

| リスク要因 | 主な理由 | 特に注意が必要な方 |

|---|---|---|

| 月経 | 定期的な出血による鉄分の損失 | 経血量が多い方、月経期間が長い方 |

| 妊娠・授乳 | 胎児への鉄分供給、母乳生成による需要増 | 妊娠中、授乳中のすべての女性 |

| 無理なダイエット | 食事からの鉄分摂取量の絶対的な不足 | 食事制限、偏食をしている方 |

鉄分不足が引き起こす髪と体のサイン

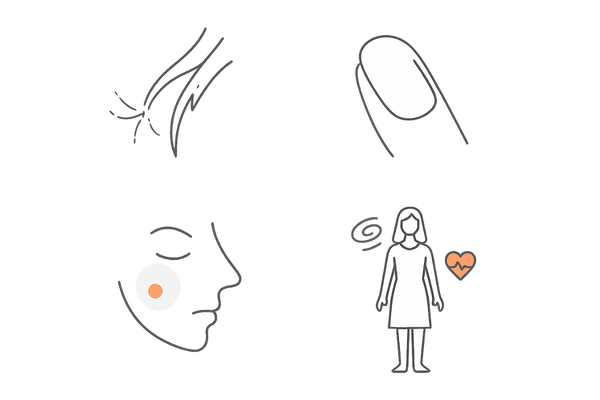

鉄分不足による影響は、抜け毛や薄毛だけに留まりません。爪がもろくなる、肌の不調、さらには疲れやすさや立ちくらみといった全身の症状としても現れます。

髪の変化とともに他の症状にも目を向けると、貧血の可能性に早く気づけます。ご自身の体調と照らし合わせて、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

髪の毛に現れる具体的な変化

鉄分不足が続くと、髪は質的な変化を見せ始めます。健康な髪を維持するための栄養が不足するため、以下のような症状が現れる場合があります。

- 髪の毛が細く、弱々しくなる

- 髪のツヤやハリが失われる

- 枝毛や切れ毛が増える

- 髪の色が薄くなる、白髪が増える

一つだけでなく、複数の症状が同時に見られるケースも少なくありません。

爪や肌にも現れる貧血のサイン

髪と同様に、爪や肌も健康状態を映し出す鏡です。鉄分が不足すると、これらの部位にも特徴的な変化が現れます。

特に爪の変化は、貧血のサインとしてよく知られています。

| 部位 | 主な症状 | 解説 |

|---|---|---|

| 爪 | 爪が白っぽくなる、スプーン状に反る(匙状爪) | 爪にも栄養が届かず、薄くもろくなります。 |

| 肌 | 顔色が悪い、肌荒れ、乾燥、目の下のクマ | 血行不良により、肌のターンオーバーが乱れます。 |

日常生活で感じる全身の症状

貧血による酸素不足は、全身のエネルギー不足につながります。そのため、日常生活の中で原因不明の不調を感じることが多くなります。

「疲れやすいのは年のせい」と思っているその症状も、実は鉄分不足が原因かもしれません。

代表的な全身症状

以下のような症状が続く場合は、貧血を疑う必要があります。これらの症状は薄毛や抜け毛の悩みと同時に現れる場合が多く、鉄分不足の重要な指標となります。

| 分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 身体的症状 | 疲れやすい、だるい、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、頭痛、肩こり |

| 精神的症状 | 集中力の低下、イライラ、気分の落ち込み |

「隠れ貧血」が薄毛の根本原因かもしれない

「健康診断の血液検査では貧血と言われたことがないのに、抜け毛や不調が続く」という方は少なくありません。その場合、一般的な貧血検査では見つからない「隠れ貧血」の可能性があります。

これは、ヘモグロビン値は正常でも、体内に貯蔵されている鉄分が枯渇している状態を指します。この隠れ貧血こそが、多くの女性の髪の悩みの根本原因となっている場合があります。

健康診断ではわからない「フェリチン」の重要性

通常の健康診断で測定されるのは、主に血液中のヘモグロビン値です。これは血液中を流れている鉄分の量を反映しますが、体内にどれだけ鉄分の「貯金」があるかまでは分かりません。

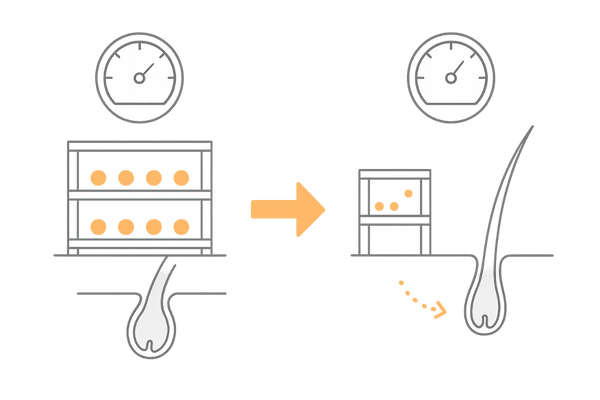

この鉄分の貯金を担っているのが、「フェリチン」というタンパク質です。

体はまずフェリチン(貯蔵鉄)を取り崩してヘモグロビンを作ろうとするため、フェリチンがかなり低くなるまでヘモグロビン値は正常範囲を保ちます。

つまり、ヘモグロビン値が正常でも、体内はすでに鉄分不足の火の車という状態があり得るのです。

フェリチンとは?髪の毛との深い関わり

フェリチンは、言わば体内の「鉄の貯蔵庫」です。この貯蔵庫に余裕がなくなると、体は生命維持に直接関係のない髪の毛への鉄分供給を真っ先にストップします。

そのため、ヘモグロビン値が低下して貧血の診断がつくよりもずっと早い段階で、髪の毛の質の低下や抜け毛といった症状が現れ始めます。

薄毛に悩む女性のフェリチン値を測定すると、基準値内であっても、髪の健康を維持するには不十分なレベルである方が非常に多いのです。

| 項目 | ヘモグロビン | フェリチン |

|---|---|---|

| 役割 | 酸素の運搬(運送トラック) | 鉄の貯蔵(鉄の倉庫) |

| 検査でわかること | 現在の血液の酸素運搬能力 | 体内の鉄分の貯蔵量 |

| 薄毛との関係 | 低下すると髪への酸素供給が減る | 低下すると髪への鉄分供給が止まる |

フェリチン不足のセルフチェック

以下の項目に当てはまるものが多いほど、フェリチンが不足している可能性があります。抜け毛や薄毛のほか、原因不明の不調に悩んでいる方は、ぜひ確認してみてください。

- 氷を無性に食べたくなる(氷食症)

- アザができやすい

- 寝起きが悪く、午前中は頭が働かない

- 甘いものや炭水化物がやめられない

- 階段を上ると息が切れる

これらの症状は、鉄分不足によるエネルギー代謝の低下や、神経伝達物質の合成不全などが関係していると考えられています。

思い当たる方は、一度専門のクリニックでフェリチン値を測定すると良いでしょう。

毎日の食事で改善する貧血と薄毛対策

貧血による薄毛を食事で改善するには、鉄分を多く含む食品の積極的な摂取が基本です。

吸収率の高いヘム鉄(レバーや赤身肉など)と、ビタミンCなどと組み合わせることで吸収率が高まる非ヘム鉄(ほうれん草や大豆製品など)をバランス良く食事に取り入れましょう。

吸収率が違う「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」

食品に含まれる鉄分には、肉や魚などの動物性食品に多い「ヘム鉄」と、野菜や穀物、海藻類に多い「非ヘム鉄」の2種類があります。

ヘム鉄は体に吸収されやすいのが特徴で、吸収率は15~25%程度です。一方、非ヘム鉄の吸収率は2~5%と低めですが、食べ合わせを工夫すると吸収率を高められます。

鉄分を多く含む代表的な食材

日々の食事に積極的に取り入れたい、鉄分が豊富な食材の例です。特に赤身の肉や魚は、吸収の良いヘム鉄を手軽に補給できる優れた供給源です。

| 種類 | 食材の例 | 特徴 |

|---|---|---|

| ヘム鉄(動物性) | レバー、赤身肉(牛・豚)、カツオ、マグロ、あさり | 吸収率が高い |

| 非ヘム鉄(植物性) | ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆製品、卵 | 吸収率は低いが、工夫で向上可能 |

鉄分の吸収を助ける栄養素を一緒に摂る

鉄分の吸収効率を高めるためには、一緒に摂る栄養素が鍵となります。特に非ヘム鉄は、これらの栄養素と組み合わせると吸収率が格段にアップします。

ビタミンCと動物性タンパク質

ビタミンCは、吸収されにくい非ヘム鉄を吸収されやすい形に変える働きがあります。パプリカやブロッコリー、キウイフルーツや柑橘類など、ビタミンCが豊富な野菜や果物を一緒に食べましょう。

また、肉や魚に含まれる動物性タンパク質も、鉄分の吸収を促進する効果があります。植物性の鉄分を摂る際は、肉や魚を少量でも加えると効果的です。

鉄分の吸収を妨げる成分に注意

一方で、鉄分の吸収を妨げてしまう成分も存在します。これらの成分を含む食品を摂る際は、鉄分の多い食事との時間帯をずらすなどの工夫が必要です。

| 働き | 代表的な栄養素・成分 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| 吸収を助ける | ビタミンC、動物性タンパク質 | 野菜、果物、肉、魚 |

| 吸収を妨げる | タンニン、フィチン酸、シュウ酸 | コーヒー、紅茶、緑茶、玄米、生の野菜 |

食事だけでは不十分?サプリメント活用のポイント

鉄分は食事から継続的に摂るのが理想ですが、深刻な鉄分不足に陥っている場合や、食事だけではなかなか改善しない場合には、サプリメントや鉄剤の活用も有効な手段となります。

ただし、自己判断での過剰摂取は体に負担をかけるケースもあるため、正しい知識を持って利用しましょう。

サプリメントが必要になるケース

特に月経のある女性は、毎月失われる鉄分を食事だけで補うのが難しい場合があります。

また、すでにフェリチン値が極端に低い「隠れ貧血」の状態では、食事改善だけでは貯蔵鉄を十分に増やすまでに時間がかかりすぎる場合があります。

このようなときには、効率的に鉄分を補給するためにサプリメントの利用を検討します。

鉄サプリメントの選び方

市販のサプリメントには様々な種類があります。吸収率や体への優しさを考慮して作られた製品を選ぶと良いでしょう。

例えば、体に吸収されやすい「ヘム鉄」を主成分としたサプリメントや、胃腸への負担が少ないように加工されたものがあります。

また、鉄分の吸収や利用を助けるビタミンCやビタミンB群が一緒に配合されている製品も効果的です。

自分に合ったサプリメントを見つけるために

サプリメントはあくまで食事の補助です。まずは含有量や成分表示をよく確認し、信頼できるメーカーの製品を選びましょう。

何を選べば良いか分からないときは、医師や薬剤師などの専門家への相談がおすすめです。

過剰摂取のリスクと注意点

鉄分は体に重要なミネラルですが、摂りすぎると過剰症を引き起こす可能性があります。

鉄分が体内に過剰に蓄積すると、胃腸障害(吐き気、便秘など)や、活性酸素の発生による細胞のダメージなどにつながるケースがあります。

特に、貧血ではない人が高用量の鉄サプリメントを長期間飲み続けるのは避けるべきです。サプリメントを利用する際は、必ず製品に記載されている摂取目安量を守りましょう。

| ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 過剰摂取の回避 | 摂取目安量を守る。自己判断で増量しない。 |

| 飲むタイミング | コーヒーやお茶との同時摂取は避ける。空腹時が吸収されやすいが、胃腸が弱い場合は食後にする。 |

| 医師への相談 | 貧血の症状が重い場合や、長期間改善しない場合は、医療機関を受診する。 |

薄毛治療専門クリニックでできる貧血への取り組み

セルフケアで改善しない薄毛や貧血の悩みは、専門クリニックでの治療が有効です。

クリニックでは、詳細な血液検査で隠れ貧血などの根本原因を特定し、医療用の鉄剤の処方や薄毛治療を組み合わせながら、一人ひとりの状態に合わせた根本的な改善を目指します。

詳細な血液検査による原因の特定

クリニックでは、一般的な健康診断では測定しない項目も含めた詳細な血液検査を行います。

ヘモグロビン値だけでなく、隠れ貧血の指標となるフェリチン(貯蔵鉄)の値を測定して、鉄欠乏の根本的な状態を正確に診断します。

この検査によって、なぜ髪のトラブルが起きているのか、その原因を明らかにできます。

専門的な検査項目

フェリチン値のほかにも、血清鉄(血液中の鉄の量)や、鉄を運ぶタンパク質の量など、鉄代謝に関する複数の項目を調べながら、より総合的に貧血の状態を評価します。

- ヘモグロビン(Hb)

- フェリチン(貯蔵鉄)

- 血清鉄(Fe)

- 総鉄結合能(TIBC)

医療機関で処方される鉄剤による治療

血液検査の結果、鉄欠乏性貧血と診断された場合、医療用の鉄剤を処方して治療を行います。市販のサプリメントに比べて鉄の含有量が多く、効率的に体内の鉄分を増やせます。

医師の管理のもとで服用するため、副作用が出た場合にもすぐに対応でき、安全に治療を進めることが可能です。

薄毛治療と貧血改善の同時進行

薄毛治療を行うクリニックでは、貧血の治療と並行して、薄毛に対する直接的な治療も行います。

貧血を改善して髪が育つための土台を整えながら、発毛を促進する治療を組み合わせて、より効果的に薄毛の悩みを改善していきます。

例えば、ミノキシジル外用薬による頭皮の血行促進や、髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントの処方などを状態に合わせて行います。

生活習慣や食事に関する専門的な指導

薬による治療だけでなく、日々の生活の中で改善できる点についても、専門的な視点からアドバイスしてもらえます。

鉄分を効率よく摂取するための食事内容や、睡眠、運動といった生活習慣全般を見直し、治療効果を最大限に高めるためのサポートです。

治療後も再発しないよう、長期的な視点で健康な髪を維持するための体づくりを目指しましょう。

貧血による女性の薄毛に関するよくある質問

さいごに、よく寄せられる貧血と薄毛に関する質問とその回答をまとめました。

- 鉄分を摂り始めてから、どれくらいで髪の変化を感じますか?

-

すぐには変化は現れません。摂取した鉄分は、まず生命維持に必要なヘモグロビンの生成や、枯渇した貯蔵鉄(フェリチン)の補充に優先的に使われます。

髪の毛への影響を実感できるようになるまでには、体内の鉄分が十分に満たされる必要があり、個人差はありますが、一般的に最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

焦らず、継続的な対策を続けていきましょう。

- 貧血が改善すれば、抜け毛は完全に治りますか?

-

貧血が抜け毛の主な原因であった場合、貧血の改善によって症状の大きな改善が期待できます。

しかし、女性の薄毛の原因は、ホルモンバランスの乱れやストレス、遺伝的要因など、複数の要素が複雑に絡み合っているケースが少なくありません。

そのため、貧血の改善だけでは不十分な場合もあります。他の原因も考慮し、総合的な視点で治療を行うことが大切です。

- 鉄剤を飲むと胃が痛くなるのですが、どうすれば良いですか?

-

自己判断で服用を中止しないでください。まずは処方を受けた医師に相談することが重要です。

鉄剤による胃腸症状は比較的よく見られる副作用ですが、胃への負担が少ない種類の鉄剤に変更したり、服用のタイミングを食直後に変更したり、1日の服用量を調整したりすると症状が和らぐ場合があります。

医師があなたの状態に合わせて適切な対処法を提案します。

- 亜鉛不足も薄毛の原因と聞きますが、鉄分とどちらが重要ですか?

-

どちらも髪の健康にとって非常に重要な栄養素です。

鉄分が髪に栄養を運ぶ血液の質に関わるのに対し、亜鉛は髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)を合成する過程で不可欠な役割を果たします。

どちらか一方だけを補うのではなく、両方のバランス良い摂取が大切です。薄毛の治療では、鉄分と亜鉛の両方の数値をチェックするのが一般的です。

参考文献

TROST, Leonid Benjamin; BERGFELD, Wilma Fowler; CALOGERAS, Ellen. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 824-844.

OLSEN, Elise A., et al. Iron deficiency in female pattern hair loss, chronic telogen effluvium, and control groups. Journal of the American Academy of Dermatology, 2010, 63.6: 991-999.

MOEINVAZIRI, Mojdeh, et al. Iron status in diffuse telogen hair loss among women. Acta Dermatovenerologica Croatica, 2009, 17.4: 0-0.

CHAMBERLAIN, A. J.; DAWBER, R. P. R. Significance of iron status in hair loss in women. British Journal of Dermatology, 2003, 149.2: 428-428.

TREISTER-GOLTZMAN, Yulia; YARZA, Shaked; PELEG, Roni. Iron deficiency and nonscarring alopecia in women: systematic review and meta-analysis. Skin appendage disorders, 2022, 8.2: 83-92.

FARAH, HUSNI S., et al. The association between the levels of Ferritin, TSH, Zinc, Hb, vitamin B12, vitamin D and the hair loss among different age groups of women: A retrospective study. International J Pharmaceut Res, 2021, 13: 143-8.

FERNANDEZ-JIMENEZ, M. Cristina, et al. Iron deficiency in menstruating adult women: Much more than anemia. Women’s Health Reports, 2020, 1.1: 26-35.

HEGDE, Snigdha N.; NORONHA, Tonita Mariola. Chronic diffuse hair loss in women: A case-control study with clinical correlation of serum iron profile and thyroid function. Journal of Pakistan Association of Dermatologists, 2020, 30.4: 574-579.