意外かもしれませんが、20代という若さで薄毛の悩みを抱える女性は、決して少なくありません。

この問題は非常にデリケートであり、誰にも相談できずに一人で悩み続ける方が多いのが実情です。

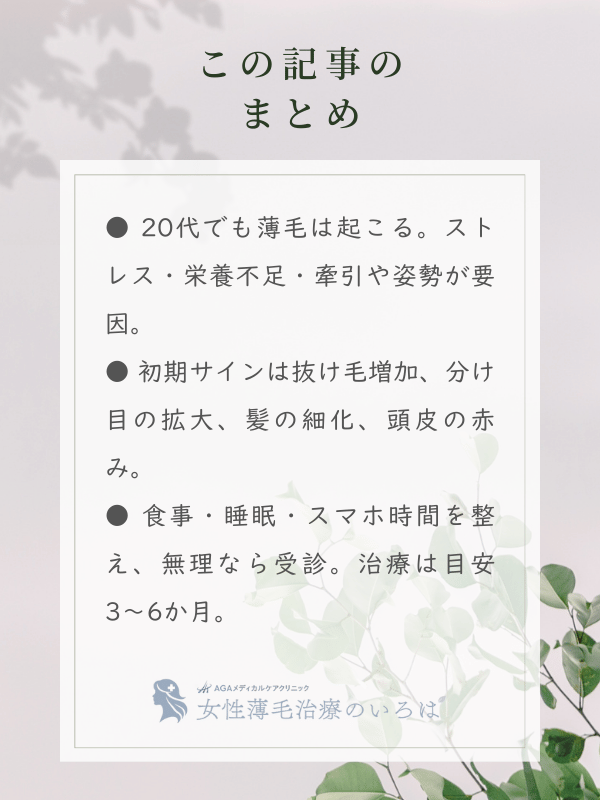

この記事では、20代女性を悩ませる若年性脱毛症の原因を多角的に掘り下げ、今日から始められる効果的な対策から専門クリニックでの治療法まで詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

20代で薄毛に悩む女性が増えている背景

かつて薄毛は中高年男性特有の悩みと考えられていましたが、現代では20代の若い女性にとっても身近な問題となりつつあります。

なぜ、これほどまでに若い世代で髪の悩みが深刻化しているのでしょうか。その背景には、現代社会ならではの複数の要因が複雑に絡み合っています。

生活習慣の変化とストレス

現代社会は、便利さと引き換えに多くのストレス要因を抱えています。不規則な勤務時間、人間関係の悩み、SNSを通じた情報過多など、精神的な負担は増すばかりです。

このような慢性的なストレスは、自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こします。

この乱れが頭皮の血行不良を招き、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなるため、抜け毛や薄毛を誘発する一因となります。

ヘアスタイリングによる頭皮への負担

ファッションの一部として、ヘアカラーやパーマ、エクステンションなどを楽しむ20代女性は多いでしょう。

しかし、これらの施術は髪だけでなく頭皮にも大きな負担をかけます。

特に、頻繁な施術やセルフケアでの誤った薬剤の使用は、頭皮の炎症や乾燥を招き、健康な髪が育つ土壌を損ないます。

また、ポニーテールやきついお団子ヘアなど、髪を強く引っ張り続ける髪型は「牽引性脱毛症」の原因となるため注意が必要です。

牽引性脱毛症を引き起こす可能性のある習慣

| 習慣 | 頭皮への影響 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 毎日同じ分け目 | 特定の毛根に継続的な力が加わる | 定期的に分け目を変える |

| きついポニーテール | 生え際や側頭部の毛根を強く引っ張る | 髪型をゆるめたり、日によって変える |

| ヘアアイロンの頻繁な使用 | 熱による頭皮の乾燥や毛髪のダメージ | 使用頻度を減らし、低温設定を心がける |

以前とは違う薄毛の捉え方

インターネットやSNSの普及により、美容や健康に関する情報が手軽に入手できるようになりました。

これによって自身の髪の変化に敏感になり、早期から対策を考える女性が増えています。

以前は「年のせい」と片付けられていたような些細な変化も、今では「薄毛のサインかもしれない」と捉え、積極的に情報を求める傾向にあります。

これは、美意識の高まりと、薄毛治療がより身近な選択肢として認識され始めたことの表れといえるでしょう。

20代女性に見られる薄毛のサインとは

薄毛は突然始まるわけではありません。多くの場合、本格的な症状が現れる前に、いくつかのサインが頭皮や髪に現れます。

これらの初期サインを見逃さず、早期に対処することが、進行を食い止める上で非常に重要です。

抜け毛の量の変化に気づく

健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けます。

しかし、シャンプー後の排水溝や、朝起きた時の枕、ブラッシングした際のブラシなどに付着する髪の毛が「明らかに増えた」と感じる場合は注意信号です。

特に、以前と比べて明らかに量が増え、それが数週間以上続くようであれば、ヘアサイクルが乱れている可能性があります。

抜け毛の状態からわかること

| 抜け毛の特徴 | 考えられる状態 | セルフケアの指針 |

|---|---|---|

| 細く短い毛が多い | 髪が成長しきる前に抜けている | 生活習慣の見直し、栄養バランスの改善 |

| 毛根に膨らみがない | 毛根の活動が弱っている可能性 | 頭皮の血行促進、専門医への相談を検討 |

| 太く長い毛が中心 | 多くは自然なヘアサイクル内 | 1日の本数が異常に多くなければ様子見 |

髪のボリュームダウンと分け目の目立ち

「髪をセットしても、すぐにぺたんこになってしまう」「分け目が以前よりくっきりと目立つようになった」というのも、薄毛の初期サインの一つです。

これは、全体の毛量が減少しているか、一本一本の髪が細くなっている(軟毛化)ために起こる現象です。

特に、頭頂部(つむじ周り)は自分では見えにくい部分なので、鏡を使って定期的にチェックする習慣をつけましょう。

家族や信頼できる友人に見てもらうのも良い方法です。

髪質の変化(細さ・ハリ・コシの低下)

薄毛の進行は本数が減るだけでなく、髪の質そのものの変化としても現れます。

以前はしっかりとしていた髪が細く弱々しくなり、ハリやコシが失われてきたと感じる場合、毛根の栄養状態が悪化しているサインかもしれません。

髪を触った時の感触や、スタイリングのしにくさなど、日々の小さな変化に気を配りましょう。

頭皮の色の変化やかゆみ

健康な頭皮は青白い色をしています。

もし頭皮が赤みを帯びていたり、黄色っぽくくすんでいたりする場合は、血行不良や炎症、皮脂の過剰分泌といったトラブルを抱えている可能性があります。

また、フケやかゆみが続く場合も、頭皮環境が悪化している証拠です。

これらの頭皮トラブルは、健康な髪の成長を妨げるため、放置せずにケアを始める必要があります。

若年性脱毛症とは?考えられる原因

20代や30代の若い世代で発症する薄毛は「若年性脱毛症」と呼ばれます。

加齢によるものとは異なり、その原因は生活習慣に根ざしているケースが多いのが特徴です。

ここでは、若年性脱毛症を引き起こす代表的な原因について掘り下げていきます。自分の生活と照らし合わせながら、思い当たる節がないか確認してみましょう。

ホルモンバランスの乱れ

女性の髪の健康は、女性ホルモンである「エストロゲン」と深く関わっています。エストロゲンは髪の成長を促進し、その期間を維持する働きを持っています。

しかし、過度なストレスや無理なダイエット、睡眠不足や不規則な生活などは、このホルモンバランスを容易に崩してしまいます。

バランスが乱れると相対的に男性ホルモンの影響が強まり、抜け毛が増えたり、髪が細くなったりする原因となります。

ホルモンバランスを乱す生活習慣

| 要因 | 体への影響 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 過度なダイエット | 栄養不足と急激な体重減少 | 毛髪の成長停止、抜け毛増加 |

| 慢性的な睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下 | 毛母細胞の修復・再生が滞る |

| 強い精神的ストレス | 自律神経の乱れ、血行不良 | 頭皮への栄養供給が減少する |

栄養不足と偏った食生活

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、日々の食事でタンパク質が不足すると、髪は健やかに成長できません。

また、タンパク質を髪に変える際には、亜鉛やビタミン類といった栄養素も重要な役割を果たします。

外食やコンビニ食、インスタント食品に偏った食生活では、これらの栄養素が不足しがちです。美しい髪を育てるためには、バランスの取れた食事が基本中の基本です。

睡眠不足による影響

髪の成長やダメージの修復は、主に睡眠中に行われます。特に、入眠後の深い眠りの間に多く分泌される「成長ホルモン」は、毛母細胞の分裂を活発にし、髪の成長を促す上で欠かせません。

しかし、夜更かしやスマートフォンの長時間利用などで睡眠時間が不足したり、眠りの質が低下したりすると成長ホルモンの分泌が妨げられます。

この結果、髪の成長サイクルが乱れ、薄毛や抜け毛につながるのです。

遺伝的要因との関連性

男性のAGA(男性型脱毛症)ほどではありませんが、女性の薄毛にも遺伝的な要因が関与する場合があります。

特に、女性特有の薄毛であるFAGA(女性男性型脱毛症)は、ホルモン感受性の高さが遺伝する可能性があると考えられています。

家族に薄毛の人がいる場合、必ずしも自分も薄毛になるわけではありませんが、体質的にその傾向を受け継いでいる可能性があります。

遺伝的な素因があると感じる方は、より一層、生活習慣に気をつけることが大切です。

その薄毛、もしかして「スマホ疲れ」が原因かも?

現代の20代にとって、スマートフォンは生活に欠かせないツールです。しかし、その過度な使用が、思いもよらない形で薄毛の原因になっている可能性も否めません。

ここでは、見過ごしがちな「スマホ疲れ」と薄毛の隠れた関係性に焦点を当てていきます。

長時間のうつむき姿勢と血行不良

スマートフォンを見る時、多くの人は無意識に首を前に傾けた「うつむき姿勢」になります。

この姿勢が長時間続くと、首や肩周りの筋肉が極度に緊張します。緊張した筋肉は血管を圧迫し、頭部への血流を著しく悪化させます。

頭皮は心臓から最も遠い場所にあるため、血行不良の影響を真っ先に受けやすい部分です。

髪の成長に必要な酸素や栄養素が十分に供給されなくなり、結果として髪が細くなったり、抜け毛が増えたりするのです。

姿勢と頭皮血流の関係

| 姿勢 | 首・肩への負担 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 正しい姿勢 | 負担が少ない | スムーズな血流が保たれる |

| うつむき姿勢(15度) | 約12kgの負荷 | 血行が悪化し始める |

| うつむき姿勢(60度) | 約27kgの負荷 | 深刻な血行不良を招く |

ブルーライトによる睡眠の質低下

スマートフォンやPCの画面が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制する作用があります。

特に就寝前にブルーライトを浴び続けると脳が覚醒状態になり、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった睡眠の質の低下を招きます。

前述の通り、髪の成長と修復は質の高い睡眠中に最も活発に行われます。

スマホが原因で睡眠の質が損なわれるのは、美髪育成のサイクルを自ら断ち切っているのと同じことなのです。

SNS疲れと精神的ストレス

SNSは友人との交流や情報収集に便利ですが、一方で「他人との比較による劣等感」「常にオンラインでいなければならないプレッシャー」「誹謗中傷」など、新たな精神的ストレスの温床にもなっています。

このような「SNS疲れ」は、気づかないうちに心に大きな負担をかけ、自律神経を乱します。

自律神経の乱れは血管を収縮させ、頭皮の血行不良を引き起こすため、薄毛の直接的な引き金となり得ます。

今すぐできるデジタルデトックス習慣

心当たりのある方は、意識的にスマートフォンから離れる時間を作ることが重要です。

難しく考える必要はありません。まずは簡単なことから始めてみましょう。

- 就寝1時間前はスマホを見ない

- 食事中や入浴中はスマホを持ち込まない

- 休日は特定の時間だけSNSをチェックする

- 不要な通知はオフにする

このような小さな習慣の積み重ねが首や肩の緊張を和らげ、睡眠の質を改善し、精神的なストレスを軽減します。

これが結果的に頭皮環境を健やかに保ち、薄毛の予防・改善へとつながっていくのです。

日常生活でできる薄毛対策とヘアケア

専門的な治療も大切ですが、薄毛の改善は日々の生活習慣の見直しから始まります。

毎日の食事や睡眠、ヘアケアといった基本的な部分を丁寧に見直すと、頭皮環境は大きく改善します。

バランスの取れた食事で髪を育む

美しい髪は、内側から作るものです。特に髪の成長に重要な役割を果たす栄養素を意識して摂取することが大切です。

タンパク質や亜鉛、ビタミンB群などをバランス良く食事に取り入れましょう。

特定の食品ばかりを食べるのではなく、多様な食材から栄養を摂るのが理想的です。

髪の健康をサポートする栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンを作る | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、玄米、納豆 |

正しいシャンプー方法と頭皮マッサージ

毎日のシャンプーは頭皮を清潔に保つための基本ですが、洗い方が間違っていると逆に頭皮を傷つけてしまいます。

爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。指の腹を使い、優しくマッサージするように洗いましょう。

シャンプー前にお湯で予洗いするだけでも、汚れの7割は落ちると言われています。

また、シャンプー後の頭皮マッサージは血行を促進し、リラックス効果も期待できます。

質の高い睡眠を確保する工夫

ただ長く寝るのではなく、「質の高い睡眠」を確保する工夫が重要です。そのためには、就寝前の環境づくりが鍵となります。

寝る直前の食事やカフェイン摂取、激しい運動は避けましょう。部屋を暗くし、静かな環境を整えるのも大切です。

アロマを焚いたり、リラックスできる音楽を聴いたりするのも、スムーズな入眠に役立ちます。

ストレスと上手に付き合う方法

現代社会でストレスを完全になくすのは困難です。大切なのは、ストレスを溜め込まず、上手に発散する方法を見つけることです。

軽い運動や趣味への没頭、友人との会話など、自分に合ったリフレッシュ方法をいくつか持っておくと良いでしょう。

ヨガや瞑想なども、自律神経を整え、心身をリラックスさせるのに効果的です。

ストレスサインの例

| 身体的サイン | 精神的サイン | 行動的サイン |

|---|---|---|

| 頭痛、肩こり | イライラ、不安感 | 暴飲暴食、衝動買い |

| 目の疲れ、動悸 | 気分の落ち込み | ミスが増える |

| 胃痛、便秘・下痢 | 集中力・意欲の低下 | 人付き合いを避ける |

これらのサインに気づいたら、意識的に休息を取るように心がけてください。

勘違いしやすい薄毛対策の落とし穴

薄毛を改善したいという一心で、良かれと思って行っているケアが、実は逆効果になっているケースも少なくありません。

誤った情報に惑わされず、正しい知識を持つことが大切です。

強すぎる頭皮マッサージの危険性

頭皮マッサージは血行促進に有効ですが、力の入れすぎは禁物です。

爪を立てたり、強い力でゴシゴシとこすったりすると頭皮を傷つけ、炎症を引き起こす可能性があります。

また、頭皮が摩擦で硬くなり、かえって血行を悪化させるときもあります。

マッサージはあくまで「優しく、気持ち良い」と感じる程度の力加減で行いましょう。

頭皮マッサージのポイント

- 指の腹を使って優しく行う

- 頭皮を動かすようなイメージで揉む

- 1回5分程度を目安にする

- 痛みを感じる場合はすぐに中止する

市販育毛剤の選び方と限界

ドラッグストアには多種多様な女性用育毛剤が並んでいますが、その効果は主に「頭皮環境の改善」や「抜け毛の予防」に留まります。

つまり、「今ある髪を健康に保つ」ためのものであり、毛母細胞の働きが著しく低下してしまった状態から「新たに髪を生やす(発毛)」効果は期待できません。

自分の薄毛の原因や状態に合わない製品を使っても、十分な効果は得られないことを理解しておく必要があります。

市販育毛剤の主な有効成分

| 成分カテゴリ | 代表的な成分 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 血行促進成分 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 | 頭皮の血流を改善し栄養を届ける |

| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸ジカリウム | 頭皮の炎症やフケ・かゆみを抑える |

| 保湿成分 | ヒアルロン酸、セラミド | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能を保つ |

自己判断によるサプリメント摂取のリスク

髪に良いとされるサプリメントは数多くありますが、自己判断での過剰摂取は危険です。

例えば、亜鉛は髪の生成に必要ですが、摂りすぎると銅の吸収を阻害し、貧血などの副作用を招くときがあります。

ビタミンAも同様に、過剰摂取は頭痛や脱毛を引き起こす可能性があります。

サプリメントはあくまで食事の補助と捉え、摂取する場合は医師や薬剤師などの専門家に相談するのがおすすめです。

専門クリニックでの女性薄毛治療

セルフケアを続けても改善が見られないときや、薄毛が急速に進行していると感じる場合は、一人で悩まずに専門のクリニックへの相談を推奨します。

専門医による的確な診断と、医学的根拠に基づいた治療が悩みを解決する一番の近道です。

まずは専門医による正確な診断から

女性の薄毛の原因は多岐にわたるため、効果的な治療を行うには、まずその原因を正確に特定することが重要です。

クリニックでは問診や視診、マイクロスコープによる頭皮チェック、血液検査などを行い、薄毛の種類や進行度、根本的な原因を総合的に診断します。

この診断結果に基づいて、一人ひとりに合ったオーダーメイドの治療計画を立てていきます。

女性の薄毛治療で用いられる主な選択肢

女性の薄毛治療には、内服薬や外用薬、注入治療など様々な選択肢があります。

これらを単独で、あるいは組み合わせて行って、より高い効果を目指します。

どの治療法が適しているかは、薄毛の原因や症状、患者さんの生活スタイルや希望によって異なります。

代表的な女性薄毛治療法

| 治療法 | 概要 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 内服薬治療 | スピロノラクトンなど髪の成長を助ける薬を服用 | ヘアサイクルの正常化、抜け毛抑制 |

| 外用薬治療 | ミノキシジルなど発毛効果のある薬剤を頭皮に塗布 | 毛母細胞の活性化、発毛促進 |

| 注入治療 | 髪の成長因子などを頭皮に直接注入 | 発毛シグナルの活性化、頭皮環境改善 |

治療にかかる期間と費用の目安

薄毛治療は、すぐに結果が出るものではありません。

髪にはヘアサイクルがあり、治療の効果を実感できるようになるまでには、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

効果を安定させて維持するためには、1年以上の継続的な治療が推奨されます。

費用は治療内容によって大きく異なりますが、自由診療となるため、カウンセリングの際にしっかりと確認しましょう。

20代女性の薄毛に関するよくある質問(Q&A)

さいごに、20代の患者さんから特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- ピルの服用は薄毛に影響しますか?

-

低用量ピルは、ホルモンバランスを安定させるため、種類によっては薄毛の改善に繋がる場合もあります。

しかし、服用を中止した際に、ホルモンバランスが変化して一時的に抜け毛が増えるケースがあります。

また、ピルの種類によっては男性ホルモン作用を持つものもあり、逆に薄毛を誘発する可能性もゼロではありません。

ピルの服用や中止を検討する際は、必ず婦人科医と薄毛治療の専門医の両方に相談してください。

- ヘアカラーやパーマは続けても大丈夫ですか?

-

薄毛が気になっている間は、できるだけ頭皮への刺激は避けるのが望ましいです。

どうしても行いたい場合は美容師に相談し、頭皮に薬剤がつかないように根元を避けてもらう、刺激の少ない薬剤を選んでもらうなどの配慮をしてもらいましょう。

また、施術の頻度を減らすことも大切です。自宅でのトリートメントなど、アフターケアをいつも以上に丁寧に行い、頭皮と髪をいたわってあげてください。

- 治療を始めればすぐに効果は出ますか?

-

髪の毛には成長期・退行期・休止期という「ヘアサイクル」があるため、治療を開始してすぐに髪が生え揃うわけではありません。

多くの場合、効果を実感し始めるまでに最低でも3ヶ月から6ヶ月かかります。

初期段階で抜け毛が一時的に増える「初期脱毛」が起こる場合もありますが、これは治療が効いているサインであるケースが多いです。

焦らず、根気強く治療を続けることが何よりも重要です。

- 家族に薄毛の人がいなくても発症しますか?

-

発症します。遺伝は薄毛の一因ではありますが、全てではありません。

特に20代女性の薄毛は遺伝的要因よりも、本記事で解説したようなホルモンバランスの乱れ、ストレス、栄養不足、生活習慣の乱れといった後天的な要因が大きく影響します。

そのため、ご家族に薄毛の方がいなくても、生活習慣次第で誰にでも起こりうる問題です。逆に言えば、生活習慣を見直すと予防・改善が期待できるということです。

参考文献

OHN, Jungyoon, et al. Early onset female pattern hair loss: A case–control study for analyzing clinical features and genetic variants. Journal of dermatological science, 2022, 106.1: 21-28.

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.

PRICE, Vera H. Androgenetic alopecia in women. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2003. p. 24-27.

TOSTI, A.; CAMAEHO‐MARTINEZ, F.; DAWBER, R. Management of androgenetic alopecia★. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 1999, 12.3: 205-214.

SINCLAIR, Rodney D.; DAWBER, Rodney PR. Androgenetic alopecia in men and women. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 167-178.

KALIYADAN, Feroze; NAMBIAR, Ajit; VIJAYARAGHAVAN, Sundeep. Androgenetic alopecia: an update. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 613.

KELLY, Yanna; BLANCO, Aline; TOSTI, Antonella. Androgenetic alopecia: an update of treatment options. Drugs, 2016, 76: 1349-1364.

NTSHINGILA, Sincengile, et al. Androgenetic alopecia: An update. JAAD international, 2023, 13: 150-158.