薄毛が気になったときに、原因は遺伝ではないかと考える方も多いです。母や祖母に薄毛傾向があると、ご自身も同じようになるのではないかと心配になるのも無理はありません。

女性の薄毛と遺伝には関係がありますが、その仕組みは複雑です。

この記事では、女性の薄毛が遺伝する確率や特徴、両親から受ける影響について詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

女性の薄毛は遺伝する?その確率と影響

薄毛の悩みは男性特有のものと思われがちですが、多くの女性が気にしています。特に、ご家族に薄毛の方がいる場合「自分もいつかはげるのでは?」と心配になりやすいです。

はじめに、女性の薄毛と遺伝の基本的な関係性について見ていきましょう。

そもそも女性の薄毛(FAGA)とは

女性の薄毛は「女性男性型脱毛症(FAGA)」と呼ばれます。

男性のAGA(男性型脱毛症)とは異なり、生え際が後退するのではなく、頭頂部や分け目を中心に髪が全体的に薄くなるのが特徴です。

髪の毛一本一本が細く短くなる「軟毛化」が進むため、地肌が透けて見えるようになります。

FAGAの主な原因の一つとして、遺伝的要因が考えられています。

遺伝が薄毛の原因になる確率

薄毛になりやすい体質が遺伝する確率を明確な数字で示すのは困難です。しかし、複数の研究で遺伝的要因が強く関与することが示唆されています。

特に、薄毛の原因となる男性ホルモンの影響を受けやすいかどうかを決める「アンドロゲンレセプター」の感受性は、遺伝によって決まる部分が大きいと考えられています。

親族に薄毛の方がいる場合、そうでない場合と比較して薄毛になる可能性は高まると言えます。

両親のどちらから影響を受けやすいか

薄毛の遺伝は、父方、母方の両方から影響を受ける可能性があります。

かつては母方の祖父からの遺伝(隔世遺伝)が強いと言われていましたが、近年の研究では父親からの遺伝も大きく関わることがわかってきました。

薄毛に関連する遺伝子は複数存在し、それらが複雑に組み合わさって発現するため、一概に「どちらから」と断定はできません。

両親や祖父母の髪の状態は、ご自身の将来のリスクを考える上での一つの参考情報となります。

両親から受け継ぐ可能性のある遺伝的特徴

| 遺伝的要因 | 父方からの影響 | 母方からの影響 |

|---|---|---|

| アンドロゲンレセプター感受性 | 影響あり | 影響あり(特に強いとされる) |

| 5αリダクターゼの活性度 | 影響あり | 影響あり |

| 髪質(太さ・密度) | 影響あり | 影響あり |

遺伝子検査で薄毛リスクはわかるのか

近年、市販の遺伝子検査キットで薄毛のリスクを調べられるようになりました。

これらの検査は、薄毛に関連するとされる特定の遺伝子配列を分析し、統計的なリスクを判定するものです。

あくまで「リスクの高さ」を示すものであり、検査結果が悪いからといって必ず薄毛になるわけではありません。また、結果が良くても他の要因で薄毛になる可能性は十分にあります。

一つの参考情報として活用し、過度に一喜一憂しないようにしましょう。専門のクリニックでは、より詳細な検査や医師による診断が可能です。

遺伝による女性の薄毛に見られるサインと特徴

遺伝的要因が関わる女性の薄毛には、いくつかの特徴的なサインがあります。早期にこれらの変化に気づくと、適切な対策を始めやすいです。

ご自身の髪の状態と照らし合わせて確認してみましょう。

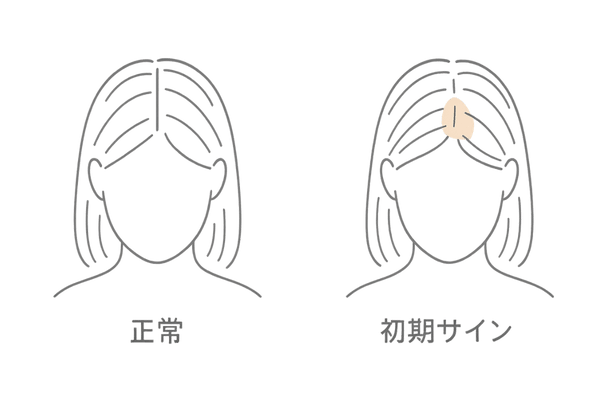

頭頂部や分け目が目立つ

女性の遺伝性薄毛は、頭頂部(つむじ周辺)や、いつも同じ場所で分けている髪の分け目が、以前よりも地肌が透けて見えるようになるのが最も典型的な特徴です。

鏡を見たときに「分け目の幅が広がった」「地肌が白い」と感じたら、注意が必要です。

これは、その部分の髪の毛が細くなっているサインかもしれません。

髪の毛全体のボリュームが減る

生え際が後退するのではなく、髪全体の密度が低下してボリュームダウンを感じるのも特徴です。

髪を束ねたときに以前よりも細くなったと感じたり、スタイリングがうまく決まらなくなったりします。

特定の部位だけでなく、頭部全体の髪が少しずつ薄くなる「びまん性脱毛」という状態を示します。

FAGAの進行度合い(簡易セルフチェック)

| ステージ | 主な状態 | 見た目の変化 |

|---|---|---|

| 初期 | 分け目やつむじ周りの地肌が少し目立つ | 他人からは気づかれにくいレベル |

| 中期 | 明らかに分け目の幅が広がり、頭頂部の地肌が透ける | 髪全体のボリュームダウンを自覚する |

| 後期 | 頭頂部から全体にかけて地肌の露出が広がる | ウィッグなどを検討する人もいるレベル |

髪の毛が細く、弱々しくなる

髪の毛そのものの質が変わるのも、遺伝性薄毛のサインです。一本一本の髪が細くなり、ハリやコシが失われて弱々しい印象になります。

髪の成長サイクル(ヘアサイクル)が乱れ、髪が十分に太く長く成長する前に抜け落ちてしまう「軟毛化」が原因です。

抜け毛をチェックした際に、短くて細い毛が増えていたら注意しましょう。

他の薄毛原因との見分け方

女性の薄毛には産後脱毛症や円形脱毛症、牽引性脱毛症など、遺伝以外にも様々な原因があります。

円形脱毛症のように局所的にごっそり抜ける場合や、産後のように一時的に抜け毛が急増する場合とは異なり、遺伝性の薄毛はゆっくりと時間をかけて進行するのが一般的です。

急激な変化ではなく、数ヶ月から数年単位で「なんとなく薄くなった」と感じる場合は遺伝的要因を考慮する必要があります。

薄毛に関わる遺伝子の働きと女性ホルモンの関係

「遺伝」と一言で言っても、具体的に何が受け継がれ、どのように薄毛につながるのでしょうか。その鍵を握るのが、特定の酵素やホルモンです。

ここでは、体内で起こっている化学的な働きについて少し詳しく見ていきましょう。

5αリダクターゼと男性ホルモン

私たちの体内には、男性ホルモンの一種である「テストステロン」が存在します。

このテストステロンが「5αリダクターゼ」という還元酵素と結びつくと、「ジヒドロテストステロン(DHT)」という、より強力な男性ホルモンに変換されます。

DHTが髪の成長を妨げる信号を出すために、薄毛を引き起こすのです。

5αリダクターゼの活性度の高さは遺伝によって決まるため、この酵素が活発な体質の人は薄毛のリスクが高まります。

女性ホルモン(エストロゲン)の役割

一方、女性ホルモンの一種である「エストロゲン」には、髪の成長を促進し、その成長期を維持する大切な働きがあります。髪を豊かに保つ「守り神」のような存在です。

女性の体内で女性ホルモンが優位である間は男性ホルモンの影響が抑えられ、髪が健やかに保たれます。

エストロゲンの分泌量は20代後半から30代をピークに、年齢とともに減少していきます。

髪に影響を与える主要ホルモン

| ホルモン名 | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| エストロゲン(女性ホルモン) | 髪の成長を促進、成長期を維持 | 豊かで健康な髪を保つ |

| テストステロン(男性ホルモン) | 筋肉や骨格の発達など | 直接的な脱毛作用は弱い |

| DHT(ジヒドロテストステロン) | 強力な男性ホルモン作用 | 髪の成長を阻害し、薄毛を促進 |

ホルモンバランスの乱れが与える影響

加齢やストレス、生活習慣の乱れなどによって女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少すると、相対的に男性ホルモン(テストステロン)の影響が強まります。

これにより、もともと遺伝的に5αリダクターゼの活性が高い人はDHTが生成されやすくなり、薄毛が進行しやすくなります。

遺伝的な素因に後天的なホルモンバランスの乱れが加わることで、薄毛のスイッチが入ってしまうのです。

遺伝だけが原因ではない!女性の抜け毛を招く要因

遺伝的な素因は、あくまで薄毛になりやすい「体質」です。

その体質に加えて、日々の生活習慣が大きく影響し、薄毛の進行を早めてしまう場合があります。

ストレスと自律神経の乱れ

過度なストレスは自律神経のバランスを崩します。自律神経には、体を活動的にする交感神経と、リラックスさせる副交感神経があります。

ストレス状態が続くと交感神経が優位になり、血管が収縮します。

この状態が続くと頭皮の血行が悪化し、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなります。

結果として、髪がやせ細り、抜け毛が増える原因となります。

- イライラしやすい

- 寝つきが悪い、眠りが浅い

- 肩こりや頭痛が続く

- 疲れが取れにくい

乱れた食生活と栄養不足

髪の毛は私たちが食べたものから作られます。

主成分であるケラチン(タンパク質)をはじめ、その合成を助ける亜鉛、血行を促進するビタミンEなど様々な栄養素が必要です。

無理なダイエットや偏った食事は、髪の成長に必要な栄養の不足を招きます。特に外食やインスタント食品に偏りがちな方は注意が必要です。

健やかな髪の維持に必要な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミン類 | 頭皮環境を整え、血行を促進 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |

睡眠不足が頭皮環境に与える影響

髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」は、睡眠中に最も多く分泌されます。入眠後の深い眠り(ノンレム睡眠)の時間帯が重要です。

睡眠時間が不足したり眠りの質が低かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられます。

そのため、髪のダメージの修復や新しい髪の育成が十分に行われず、頭皮環境の悪化や抜け毛につながります。

間違ったヘアケア

良かれと思って行っているヘアケアが、逆に頭皮にダメージを与えているケースもあります。

洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったり、爪を立ててゴシゴシ洗ったりすると、頭皮が乾燥したり傷ついたりしてしまいます。

また、すすぎ残しは毛穴の詰まりや炎症の原因となり、健康な髪の育成を妨げます。

髪質は遺伝のせい?体質と薄毛の関係性

「遺伝」と聞くと、多くの人が「FAGA」のような進行性の薄毛を思い浮かべるかもしれません。

しかし、それだけではありません。「昔から髪が細くてボリュームが出ない」「生まれつき地肌が透けて見えやすい」といった長年抱えている髪質の悩みも、遺伝が深く関わっている「体質」の一つなのです。

ここでは、病的な薄毛とは少し違う、ご自身の髪質と遺伝の関係について考えてみましょう。

生まれつき髪が細い・少ないと感じる方へ

子どもの頃から髪が柔らかく「猫っ毛」と言われてきた方や、友人などと比べて髪の量が少ないと感じてきた方もいるでしょう。

これは病気ではなく、ご両親から受け継いだ遺伝的な特徴である可能性が高いです。

髪の毛の太さや、頭皮に生えている髪の本数(毛髪密度)には個人差があり、それらは遺伝によって大きく左右されます。

この体質自体が直接的にFAGAにつながるわけではありませんが、もともとの髪が細く少ない分、少しの変化でも薄くなったと感じやすい傾向があります。

髪質と頭皮環境の遺伝的傾向

髪の毛だけでなく、頭皮の性質も遺伝します。例えば、皮脂の分泌量が多いオイリー肌、逆に乾燥しやすいドライ肌といった頭皮タイプも遺伝的要因が影響します。

ご自身の髪質や頭皮のタイプを正しく知ることは、適切なヘアケア製品を選び、健やかな頭皮環境を維持するための第一歩です。

ご両親がどのような髪質・頭皮タイプであるかを確認するのも参考になります。

遺伝しやすい髪質・頭皮タイプ

| タイプ | 特徴 | ケアのポイント |

|---|---|---|

| 細毛・軟毛 | 髪が細く、ハリ・コシがない。ボリュームが出にくい。 | 根元を立ち上げるスタイリング、ハリ・コシを与えるシャンプーを選ぶ。 |

| オイリー頭皮 | 皮脂分泌が多く、髪がべたつきやすい。 | アミノ酸系など、適度な洗浄力で頭皮を清潔に保つ。 |

| 乾燥頭皮 | 皮脂が少なく、フケやかゆみが出やすい。 | 保湿成分配合のシャンプーを選び、洗いすぎに注意する。 |

遺伝的体質を理解した上でのヘアケア

自分の髪質が遺伝的なものだと理解すると、がっかりしてしまうかもしれません。しかし、見方を変えれば、それは「自分の髪の取扱説明書」を手に入れたようなものです。

もともと髪が細いのであれば無理にパーマを繰り返してボリュームを出そうとするよりも、髪と頭皮に優しい成分のシャンプーを選び、頭皮マッサージで血行を促進するほうが長期的に見て髪を健やかに保てます。

自分の体質を受け入れ、それに合ったケアを行うのが何よりも大切です。

ポジティブに向き合うための考え方

髪質は個性の一つです。髪が細ければ柔らかく繊細なヘアアレンジが楽しめますし、量が少なければすっきりとしたショートスタイルが似合うかもしれません。

大切なのは、他人と比べて一喜一憂するのではなく、ご自身の持って生まれた髪質を愛し、その魅力を最大限に引き出す方法を見つけることです。

遺伝的体質を悲観的に捉えるのではなく、自分自身を深く知るきっかけと捉え、ポジティブに向き合っていきましょう。

遺伝的リスクがあっても諦めない!自宅でできる薄毛予防と対策

遺伝的な素因があると知っても、諦める必要は全くありません。むしろ、リスクを自覚しているからこそ、早めに適切な対策を始められます。

日々の生活の中で少し意識を変えるだけで、薄毛の進行を緩やかにしたり、発症を遅らせたりすることが期待できます。

バランスの取れた食事で内側からケア

健康な髪は健康な体から作られます。特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食材からバランス良く栄養を摂る工夫が重要です。

なかでも髪の主成分であるタンパク質、その働きを助ける亜鉛やビタミン類を積極的に摂取しましょう。

食事だけで補うのが難しいときは、サプリメントを補助的に活用するのも一つの方法です。

生活習慣の見直しポイント

| 項目 | 見直しのポイント | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 食事 | 栄養バランスを整える | タンパク質、ビタミン、ミネラルを意識した食事を心がける。 |

| 睡眠 | 質と時間を確保する | 毎日同じ時間に寝起きする。就寝前のスマホ操作を控える。 |

| 運動 | 適度な運動を習慣にする | ウォーキングなど、軽く汗をかく程度の運動を週2〜3回行う。 |

質の良い睡眠を確保する工夫

前述の通り、睡眠は髪の成長に不可欠です。毎日6〜8時間程度の睡眠時間を目標にしましょう。

また、時間だけでなく、睡眠の「質」も重要です。就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのは避け、リラックスできる環境を整えましょう。

アロマを焚いたり、軽いストレッチをしたりするのも効果的です。

- 就寝1〜2時間前に入浴する

- 寝室の温度や湿度を快適に保つ

- カフェインの摂取は就寝の数時間前にやめる

正しいシャンプーと頭皮マッサージの方法

毎日のシャンプーは、頭皮環境を健やかに保つための基本です。

まず、お湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れを浮かします。シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮を優しくマッサージするように洗いましょう。

すすぎは時間をかけて、シャンプー剤が残らないように丁寧に行います。

洗髪後やお風呂上がりに指の腹で頭皮全体を優しく動かすようにマッサージすると、血行が促進されて効果的です。

育毛剤の選び方と使い方

セルフケアの一つとして、女性向けの育毛剤を使用するのも良いでしょう。

育毛剤には頭皮の血行を促進する成分や、毛根に栄養を与える成分、女性ホルモン様作用を持つ成分などが含まれています。ご自身の頭皮の状態(乾燥肌か、脂性肌かなど)に合ったものを選びましょう。

製品の説明書に従い、毎日継続して使用することが大切です。効果を実感するには、少なくとも3ヶ月から6ヶ月は続ける必要があります。

専門クリニックに相談するタイミングとメリット

セルフケアは薄毛予防の基本ですが、すでに進行を感じている場合や原因がはっきりしない場合は、専門家の力を借りるのが解決への近道です。

セルフケアで改善が見られないとき

食事や睡眠、ヘアケアなどの生活習慣を見直して数ヶ月間続けても抜け毛が減らなかったり、薄毛の進行が止まらないと感じたりしたときは、専門医に相談するタイミングです。

市販の育毛剤では効果が不十分な場合でも、クリニックであればより専門的な取り組みが可能です。

抜け毛の量が急に増えたと感じたとき

「最近、お風呂の排水溝に溜まる髪の量が明らかに増えた」「朝、枕元の抜け毛が気になる」など、急激な変化があった場合も注意が必要です。

遺伝性の薄毛だけでなく、他の病気が隠れている可能性も考えられます。

自己判断で放置せず、一度専門医の診察を受けて原因を特定することが重要です。

セルフケアとクリニック相談の比較

| 項目 | セルフケア | 専門クリニック |

|---|---|---|

| 診断 | 自己判断に基づく | 医師による正確な診断 |

| 対策 | 市販品でのケア、生活習慣改善 | 医学的根拠に基づく治療(医薬品処方など) |

| 費用 | 比較的安価 | 保険適用外の場合が多く、高額になることも |

専門家による正確な頭皮診断の重要性

専門クリニックではマイクロスコープを使って頭皮の状態や毛穴、髪の毛の太さなどを詳細に観察します。

これによって、ご自身の薄毛が本当に遺伝によるものなのか、あるいは他の原因が複合しているのかを正確に診断できます。

原因を正しく知ると、一人ひとりに合った最も効果的な治療方針を立てられるようになります。

女性の薄毛治療で検討される方法

専門クリニックでは、医学的根拠に基づいた様々な治療法が提供されています。

医師とのカウンセリングを通じて、ご自身の症状や生活スタイルに合った治療法を選択していきます。

内服薬による治療

女性の薄毛治療で中心となるのが内服薬です。代表的なものに「スピロノラクトン」があります。

薄毛の原因となる男性ホルモン(DHT)の働きを抑制する効果がある薬です。

また、髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや、血行を促進する薬が併用されるケースもあります。内服薬は医師の処方が必要です。

外用薬(塗り薬)による治療

頭皮に直接塗布するタイプの治療薬です。最も有名な成分は「ミノキシジル」で、もともとは血圧を下げる薬でしたが発毛効果があるとわかり、薄毛治療に用いられるようになりました。

ミノキシジルには血管を拡張して頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる働きがあります。

日本皮膚科学会のガイドラインでも、女性の薄毛治療に推奨されています。

代表的な治療法の比較

| 治療法 | 働きかけ | 特徴 |

|---|---|---|

| 内服薬(スピロノラクトン等) | 体内からホルモンに働きかける | 薄毛の進行を抑制する。医師の処方が必要。 |

| 外用薬(ミノキシジル) | 頭皮に直接塗布し、毛根を刺激 | 発毛を促進する。市販薬もあるが濃度が異なる。 |

| 注入治療 | 頭皮に有効成分を直接注入 | より高い効果が期待できるが、痛みを伴うことも。 |

クリニックで行う専門的な施術

内服薬や外用薬に加えて、より積極的に発毛を促すための施術もあります。

髪の成長に必要な成分(成長因子など)を頭皮に直接注入する「メソセラピー」や、ご自身の血液から抽出した成分を利用する「PRP療法」などです。

これらの施術は薬物治療と組み合わせると、より効果を実感しやすい場合があります。

女性の薄毛と遺伝に関するよくある質問

女性の薄毛と遺伝に関してよくいただく質問をまとめます。

- 父親が薄毛だと娘も薄毛になりますか?

-

必ずしもそうとは限りませんが、可能性はあります。薄毛に関連する遺伝子は父親からも受け継がれるため、父親が薄毛の場合、その体質を受け継いでいる可能性は考えられます。

しかし、女性の場合は女性ホルモンに守られているため、男性のように若いうちから顕著に現れるケースは少ないです。他の生活習慣なども含めて総合的に考える必要があります。

- 母親の家系に薄毛の人がいれば遺伝しますか?

-

母方の家系からの遺伝は、女性の薄毛において強く影響すると考えられています。

男性ホルモンの影響の受けやすさを決める「アンドロゲンレセプター」の遺伝子は、母親から受け継ぐX染色体上に存在するためです。

お母様や母方の祖母様、叔母様などの髪の状態は、ご自身の将来のリスクを考える上で重要な参考になります。

- 若い頃から対策すれば遺伝による薄毛は防げますか?

-

遺伝による薄毛を完全に「防ぐ」のは難しいですが、発症を遅らせたり、進行を緩やかにしたりすることは十分に可能です。

バランスの取れた食事や質の良い睡眠、ストレス管理や正しいヘアケアといった日々の積み重ねが、将来の髪の状態を大きく左右します。

リスクを自覚し、若いうちから頭皮に良い生活を心がけることは非常に重要です。

- 遺伝による薄毛は治らないのでしょうか?

-

「治らない」と諦める必要はありません。遺伝はあくまで「なりやすい体質」であり、適切な治療やケアを行うと、薄毛の進行を食い止めて改善させられます。

現在では、女性の薄毛に対しても有効な治療法が確立されています。一人で悩まず、まずは専門のクリニックに相談し、ご自身の状態を正確に知ることから始めてみましょう。

参考文献

OHN, Jungyoon, et al. Early onset female pattern hair loss: A case–control study for analyzing clinical features and genetic variants. Journal of dermatological science, 2022, 106.1: 21-28.

HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.

REDLER, Silke; MESSENGER, Andrew G.; BETZ, Regina C. Genetics and other factors in the aetiology of female pattern hair loss. Experimental Dermatology, 2017, 26.6: 510-517.

BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.

RAMOS, Paulo Müller; MIOT, Hélio Amante. Female pattern hair loss: a clinical and pathophysiological review. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90: 529-543.

YIP, L., et al. Gene‐wide association study between the aromatase gene (CYP19A1) and female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2009, 161.2: 289-294.

RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.

KÜSTER, Wolfgang; HAPPLE, Rudolf. The inheritance of common baldness: two B or not two B?. Journal of the American Academy of Dermatology, 1984, 11.5: 921-926.