抜け毛の増加や髪質の変化、髪のボリューム低下や分け目の目立ちは、ホルモンバランスの乱れが原因かもしれません。

女性の体は非常に繊細で、ホルモンの影響を大きく受けます。

この記事では、なぜホルモンバランスが乱れるのか、それが女性の髪にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

女性の髪とホルモンの深い関係

女性の髪の健康は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンによって維持されています。

これらのホルモンバランスが崩れると、髪の成長サイクルが乱れ、薄毛や抜け毛の直接的な原因となります。

女性ホルモンの2つの役割 エストロゲンとプロゲステロン

女性ホルモンには、主に「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の2種類があります。

これら2つのホルモンは月経周期に合わせて分泌量が変動し、互いにバランスを取りながら女性の心身の健康を維持しています。

髪の健康に特に深く関わるのはエストロゲンですが、プロゲステロンも頭皮環境の維持に関与しており、両方のバランスが大切です。

エストロゲンとプロゲステロンの主な働き

| ホルモン | 髪への主な働き | その他の主な働き |

|---|---|---|

| エストロゲン | 髪の成長期を維持し、ハリやツヤを与える | 丸みのある体つきを作る、自律神経を安定させる |

| プロゲステロン | 頭皮の皮脂分泌を調整し、頭皮環境を整える | 妊娠の維持を助ける、体温を上げる |

髪の成長を支えるエストロゲンの働き

エストロゲンは、髪の「成長期」を長く維持する働きを持ちます。

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)があり、このサイクルが正常に機能して髪全体のボリュームが保たれます。

エストロゲンが十分に分泌されていると髪が太く長く成長し、ハリやコシのある状態を保ちやすくなります。

しかし、エストロゲンが減少すると成長期が短縮し、髪が十分に育たないうちに抜け落ちてしまうため、薄毛の原因となります。

男性ホルモンが女性の髪に与える影響

女性の体内でも、副腎や卵巣で男性ホルモン(テストステロン)が少量作られています。

通常はエストロゲンの働きが優位なため、男性ホルモンの影響はほとんど現れません。

しかし、何らかの原因でエストロゲンが減少して相対的に男性ホルモンの影響が強まると、髪の成長を妨げる方向に作用する場合があります。

なかでも男性ホルモンの一種である「ジヒドロテストステロン(DHT)」は、ヘアサイクルの成長期を短くし、抜け毛を促進する作用があるため注意が必要です。

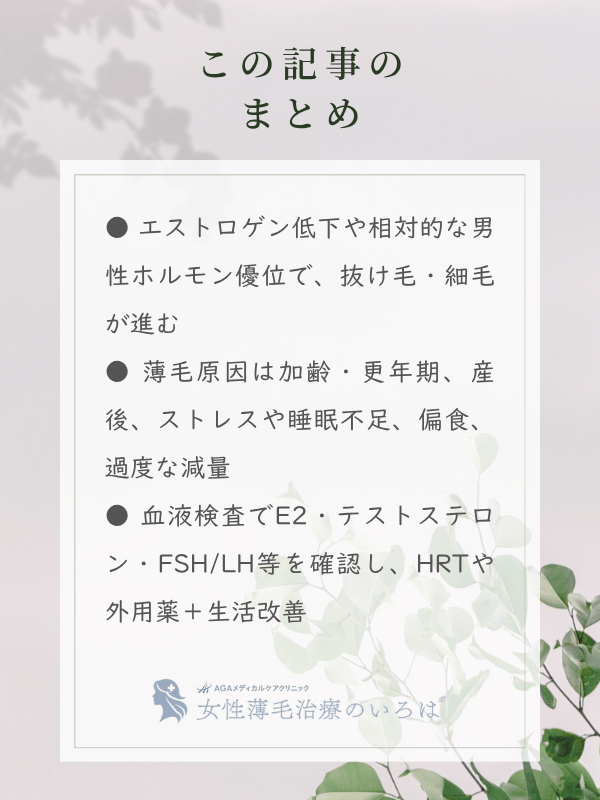

なぜホルモンバランスは乱れるのか?主な原因

女性のホルモンバランスが乱れる主な原因は、加齢に伴う自然な変化や過度なストレス、そして睡眠不足や偏った食事といった生活習慣の乱れです。

これらの要因が複合的に絡み合い、髪の健康に影響を与えます。

年齢による自然な変化|ライフステージとホルモン

女性の生涯において、ホルモン分泌は大きく変動します。特にエストロゲンの分泌量は、20代後半から30代前半をピークに、その後は年齢とともに徐々に減少していきます。

40代半ば頃から始まる更年期にはエストロゲンが急激に減少し、ホルモンバランスが大きく乱れます。

この時期に抜け毛や髪質の変化を実感する女性が多いのは、このためです。

また、妊娠・出産期もホルモンバランスが劇的に変化するため、産後脱毛症として一時的に抜け毛が増える場合があります。

ストレスが自律神経とホルモンに与える影響

現代社会で避けて通れないストレスも、ホルモンバランスを乱す大きな要因です。強いストレスを感じると、体はそれに対抗するためにコルチゾールというホルモンを分泌します。

この状態が続くと自律神経のバランスが崩れ、脳からのホルモン分泌の指令が正常に機能しなくなります。

その結果、女性ホルモンの分泌が抑制されて相対的に男性ホルモンの影響が強まり、抜け毛や薄毛につながるケースがあります。

ホルモンバランスを乱す主な生活習慣

| 乱す習慣 | 体への影響 | 対策の例 |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌を妨げ、ホルモンバランスを崩す | 毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のスマホを控える |

| 偏った食事 | ホルモンの材料となる栄養素が不足する | タンパク質やビタミン、ミネラルをバランス良く摂る |

| 運動不足 | 血行不良を引き起こし、頭皮に栄養が届きにくくなる | ウォーキングなど軽い運動を習慣にする |

睡眠不足や食生活の乱れ

睡眠中には、体の成長や修復を促す「成長ホルモン」が分泌されます。この成長ホルモンは、髪の成長にも深く関わっており、ホルモンバランス全体を整える上でも重要な役割を果たします。

睡眠時間が不足したり眠りの質が低かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、ホルモンバランスの乱れを助長します。

また、偏った食生活はホルモンの原料となるタンパク質や、その働きを助けるビタミン、ミネラルの不足を招き、正常なホルモン分泌を妨げます。

過度なダイエットの危険性

美しい体型を求めるあまり、極端な食事制限を伴うダイエットを行うと、ホルモンバランスに深刻な影響を与えます。

急激な体重減少や栄養不足は体が生命の危機と判断し、生命維持に直接関係のない卵巣の働きを停止させる場合があります。

その結果、エストロゲンの分泌が止まり、無月経や薄毛といった問題を引き起こします。

健康的な髪を維持するためには、無理なダイエットを避け、バランスの取れた食事を摂ることが大切です。

ホルモンバランスの乱れが引き起こす髪の変化

ホルモンバランスが乱れると、髪の成長期が短縮するために起こる抜け毛の増加、髪一本一本が細くなる菲薄化(ひはくか)、そして頭頂部全体の髪が薄くなるびまん性脱毛症といった変化が現れます。

髪の成長期が短くなることによる抜け毛の増加

最も分かりやすい変化が抜け毛の増加です。女性ホルモンであるエストロゲンが減少すると、髪の成長期が短くなります。

本来であれば数年間成長し続けるはずの髪が数ヶ月から1年程度で成長を終え、休止期に入ってしまいます。

その結果、まだ細く短い状態の髪が抜け落ちるようになり、全体として抜け毛の量が増えたと感じるのです。

シャンプーやブラッシングの際に、以前よりも多くの髪が抜けるようになったら注意が必要です。

ホルモンバランスの乱れによる髪の変化サイン

| 変化のサイン | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 抜け毛の増加 | ヘアサイクルの乱れ(成長期の短縮) | 細く短い毛が抜ける、全体の毛量が減る |

| 髪の菲薄化 | 毛母細胞の働きの低下 | 髪が細くなり、ハリやコシが失われる |

| 分け目が目立つ | 頭頂部全体の毛髪密度の低下 | 地肌が透けて見えるようになる |

髪が細く弱々しくなる菲薄化(ひはくか)

抜け毛の増加と同時に起こりやすいのが、髪の「菲薄化」です。これは、一本一本の髪の毛が細く、弱々しくなってしまう状態を指します。

ホルモンバランスが乱れると髪の毛を作り出す毛母細胞の働きが低下し、十分な太さのある健康な髪を育てられなくなります。

髪が細くなると全体のボリュームが減って見え、ヘアスタイルが決まりにくくなるなど、見た目の印象にも大きく影響します。

頭頂部や分け目が目立つびまん性脱毛症

女性の薄毛は男性のように生え際が後退したり、特定の部分だけが抜け落ちたりするのではなく、頭部全体の髪が均等に薄くなる「びまん性脱毛症」という特徴があります。

特に、頭頂部や分け目の部分の地肌が透けて見えるようになり、薄毛を実感するケースが多く見られます。

このびまん性脱毛症の主な原因の一つが、加齢やストレスによるホルモンバランスの乱れと考えられています。

薄毛の原因を特定するホルモン検査とは

薄毛の原因を特定するホルモン検査とは、主に血液検査を指します。

この検査によって、髪の健康に関わる女性ホルモンや男性ホルモンの値を数値で正確に把握し、ホルモンバランスの乱れが薄毛の直接的な原因かどうかを診断します。

血液検査でわかること

血液検査では血液中に含まれる各種ホルモンの量を測定します。

この検査によって、女性ホルモンが年齢相応の基準値からどのくらい外れているか、男性ホルモンの影響が強くなっていないかなどを数値で確認可能です。

また、甲状腺ホルモンの異常や、髪の栄養となる鉄分(フェリチン)や亜鉛の不足など、薄毛につながる他の原因がないかも同時に調べられます。

これらの検査結果を総合的に判断し、薄毛の根本原因を特定します。

主なホルモン検査項目とその役割

| 検査項目 | わかること |

|---|---|

| エストラジオール(E2) | エストロゲンの一種。女性の髪の健康に最も重要なホルモンの分泌量。 |

| テストステロン | 男性ホルモンの一種。数値が高いと抜け毛の原因になることがある。 |

| FSH / LH | 卵巣にホルモン分泌を指令する脳下垂体ホルモン。卵巣機能の状態を推測する。 |

検査で調べる主なホルモンの種類

女性の薄毛に関連して調べるホルモンには、いくつかの種類があります。

中心となるのは、女性ホルモンの「エストラジオール(E2)」と、男性ホルモンの「遊離テストステロン」です。

これに加えて、卵巣機能を評価するために、脳下垂体から分泌される「卵胞刺激ホルモン(FSH)」や「黄体形成ホルモン(LH)」の値を調べるときもあります。

これらのホルモン値を総合的に見て、ホルモンバランスの状態をより正確に把握します。

検査を受けるタイミングと注意点

女性ホルモンの値は月経周期によって大きく変動するため、検査を受けるタイミングが重要です。

一般的に、卵巣機能の基本的な状態を評価するには、月経開始から3~5日目の「卵胞期」に採血を行うのが望ましいとされています。

ただし、月経不順の方や閉経後の方はこの限りではありません。

検査を受ける前には、医師に現在の月経の状況を正確に伝え、適切なタイミングについて指示を仰ぎましょう。

また、検査前日の激しい運動や過度なストレスは、一時的にホルモン値に影響を与える可能性があるため、リラックスして過ごすように心がけてください。

クリニックで行うホルモンバランスを整える治療法

クリニックではホルモンバランスの乱れによる薄毛に対し、ホルモン補充療法(HRT)などの内服薬で体の中からバランスを整える治療や、ミノキシジル外用薬で直接的な発毛を促す治療を、患者さん一人ひとりの状態に合わせて行います。

内服薬によるホルモン補充療法

更年期などでエストロゲンの減少が著しい場合には、不足しているホルモンを内服薬で補う「ホルモン補充療法(HRT)」を検討するときがあります。

この治療法によってエストロゲンの血中濃度を若い頃に近い状態に保ち、薄毛の進行を抑制し、髪のハリやコシを取り戻す効果が期待できます。

ただし、ホルモン補充療法には利益と不利益があるため、婦人科系の疾患の有無などを十分に確認した上で医師が適応を慎重に判断します。

主な薄毛治療薬の種類と特徴

| 治療薬の種類 | 主な作用 | 剤形 |

|---|---|---|

| ミノキシジル外用薬 | 頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させる | 外用薬(液体) |

| スピロノラクトン | 男性ホルモンの働きを抑制する | 内服薬 |

| ホルモン補充療法薬 | 不足した女性ホルモンを補充する | 内服薬、貼付薬など |

髪の成長を促す外用薬の併用

ホルモンバランスを整える治療と並行して、直接的に発毛を促す治療を組み合わせると、より効果を実感しやすいです。

女性の薄毛治療で広く用いられるのが「ミノキシジル」という成分を含んだ外用薬です。

ミノキシジルには、頭皮の血行を促進し、毛母細胞に栄養を届けやすくする働きがあります。この作用によりヘアサイクルを正常化し、太く健康な髪の成長を助けます。

医師の指導のもと、適切な濃度のものを毎日継続して使用するのが重要です。

ホルモンバランスを整えるサプリメントの活用

治療の補助として、ホルモンバランスを整える働きや、髪の成長に必要な栄養素を補うサプリメントを用いる方もいます。

例えば、大豆に含まれる「エクオール」は体内でエストロゲンに似た働きをすることが知られており、ホルモンバランスのサポートに役立ちます。

また、髪の主成分であるケラチンの生成に必要な「亜鉛」や「ビオチン」などのサプリメントも有効です。

ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割です。医師に相談の上、自分に必要なものを適切に選びましょう。

治療と並行して行いたいセルフケア

治療効果を高めるためには、髪の材料となる栄養をバランス良く摂る食事、質の高い睡眠、ストレス管理、そして正しいヘアケアといったセルフケアを並行して行うことが重要です。

これらの実践が、治療の土台を支えます。

髪と頭皮に良い栄養素を意識した食事

私たちの髪は、私たちが食べたものから作られています。特に、髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)は、肉や魚、卵や大豆製品などから十分に摂取する必要があります。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を良くするビタミンE、女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンなども積極的に摂りたい栄養素です。

バランスの取れた食事は、健康な髪を育む土台となります。

- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉)

- 鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草)

- ビタミン類(緑黄色野菜、果物)

質の高い睡眠を確保するための工夫

質の高い睡眠はホルモンバランスを整え、髪の成長を促すために必要です。毎日決まった時間に就寝・起床する習慣をつけ、体内時計を整えましょう。

また、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は、脳を覚醒させるブルーライトの影響で眠りの質を低下させます。

寝る1時間前からはリラックスできる時間を作り、心身を休息モードに切り替えると良いです。

質の高い睡眠のためのポイント

| 項目 | 具体的な工夫 |

|---|---|

| 就寝前の行動 | ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、ストレッチをする、ハーブティーを飲む |

| 寝室の環境 | 部屋を暗く静かにする、自分に合った寝具を選ぶ、適切な温度・湿度を保つ |

ストレスを上手に管理する方法

ストレスはホルモンバランスの大敵です。ストレスをゼロにするのは難しいですが、自分なりの方法で上手に発散し、溜め込まないようにする工夫が重要です。

軽い運動をする、趣味に没頭する、友人と話す、自然の中で過ごすなど、心からリラックスできる時間を作りましょう。

また、深呼吸や瞑想も自律神経を整え、ストレスを軽減するのに効果的です。

正しいヘアケアと頭皮マッサージ

頭皮環境を健やかに保つ習慣も、美しい髪を育むためには欠かせません。

洗浄力の強すぎるシャンプーは避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選びましょう。洗髪時は爪を立てず、指の腹で優しくマッサージするように洗うのがポイントです。

また、頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届ける助けになります。リラックス効果もあるので、毎日の習慣に取り入れるのがおすすめです。

ホルモンバランスと薄毛に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられるホルモンバランスと薄毛に関する質問にお答えします。

- ピルを飲むと薄毛は改善しますか?

-

低用量ピルには、女性ホルモンのバランスを安定させる作用があるため、ホルモンバランスの乱れによる薄毛やニキビの改善に効果を示す場合があります。

ピルに含まれるエストロゲンが、相対的に強まっていた男性ホルモンの影響を抑えるためです。

ただし、ピルの種類や個人の体質によっては、逆に抜け毛が増えるケースも報告されています。

薄毛治療を目的として自己判断で服用するのではなく、必ず医師に相談し、適切な種類のピルを処方してもらうことが重要です。

- 更年期が終われば髪は元に戻りますか?

-

更年期に起こる急激なホルモン減少が落ち着くと、抜け毛の勢いが和らぐ場合はあります。

しかし、加齢によって女性ホルモンの分泌量そのものが減少しているため、何もしなければ20代や30代の頃と同じ状態に完全に戻ることは難しいのが現実です。

ただし、閉経後も適切な治療やセルフケアを継続すると、髪の状態を健やかに保ち、年齢に応じた美しさを維持することは十分に可能です。諦めずにケアを続けましょう。

- 市販の育毛剤ではだめなのでしょうか?

-

市販の育毛剤の多くは「医薬部外品」に分類され、その主な目的は「抜け毛の予防」や「頭皮環境の改善」です。

すでに見られる薄毛を改善し、積極的に「発毛」させる効果は期待できません。

一方、クリニックで処方される治療薬は「医薬品」であり、発毛効果が科学的に認められた有効成分(ミノキシジルなど)が高濃度で配合されています。

薄毛を本気で改善したいと考えるなら、医師の診断のもとで、ご自身の原因に合った医薬品による治療を選択するのがおすすめです。

- 治療にはどのくらいの期間が必要ですか?

-

髪の毛にはヘアサイクルがあるため、治療効果を実感するまでにはある程度の時間が必要です。

一般的に、治療を開始してから抜け毛の減少や産毛の発生といった初期の変化を感じるまでに約3ヶ月、見た目の変化として発毛を実感するまでには最低でも6ヶ月程度の期間を要します。

効果の現れ方には個人差がありますが、根気強い治療の継続が何よりも大切です。医師と相談しながら、焦らずに治療に取り組んでいきましょう。

参考文献

GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.

PIÉRARD-FRANCHIMONT, Claudine; PIÉRARD, Gérald E. Alterations in hair follicle dynamics in women. BioMed Research International, 2013, 2013.1: 957432.

STENN, K. S.; PAUS, Ralf. Controls of hair follicle cycling. Physiological reviews, 2001.

ROOP, J. K. Hormone imbalance—a cause for concern in women. Res J Life Sci Bioinform Pharm Chem, 2018, 4: 237-51.

NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

CARMINA, Enrico, et al. Female pattern hair loss and androgen excess: a report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019, 104.7: 2875-2891.

RANDALL, Valerie Anne. Hormonal regulation of hair follicles exhibits a biological paradox. In: Seminars in Cell & Developmental Biology. Academic Press, 2007. p. 274-285.