薄毛や抜け毛といったお悩みの背景には、日々の「ストレス」が隠れているかもしれません。

現代社会を生きる女性にとって、仕事や家庭、人間関係などストレスは避けて通れないものです。このストレスが、知らず知らずのうちに大切な髪の健康を損なう原因となる場合があります。

この記事では、なぜストレスが女性の薄毛につながるのか、その関係性を詳しく解説し、今日から実践できる効果的な対処法までを具体的にお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜストレスは女性の髪に影響するのか

ストレスを感じると、私たちの体は危機的な状況に対応しようと、さまざまな防御反応を示します。

この反応自体は生命を維持するために重要ですが、慢性的に続くと体の各所に不調をきたします。

特に、髪の毛は生命維持に直接関わる部分ではないため、栄養供給の優先順位が低く、ストレスの影響が現れやすい場所の一つです。

自律神経の乱れと血行不良

私たちの体は活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」という二つの自律神経がバランスを取りながら機能しています。

しかし、強いストレスを受け続けると交感神経が過剰に働き、血管を収縮させます。この状態が続くと、頭皮の毛細血管も収縮し、血行が悪化します。

その結果、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛根にある毛母細胞へ十分に届かなくなり、髪が細くなったり、抜けやすくなったりするのです。

自律神経の働きと髪への影響

| 神経の種類 | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 交感神経 | 心拍数増加、血管収縮、緊張・興奮状態 | 過剰に働くと頭皮の血行不良を招き、抜け毛の原因に |

| 副交感神経 | 心拍数減少、血管拡張、リラックス状態 | 優位になると血行が促進され、髪に栄養が届きやすくなる |

ホルモンバランスの崩れ

ストレスは、ホルモンバランスにも大きな影響を与えます。ストレスを感じると、副腎皮質から「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。

コルチゾールは適量であれば体を守る働きをしますが、過剰に分泌され続けると、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌を抑制してしまいます。

エストロゲンは、髪の成長期を維持し、豊かで健康な髪を育むために重要なホルモンです。

このエストロゲンが減少するとヘアサイクルが乱れ、成長期が短縮されて休止期に入る髪が増えるため、薄毛が進行しやすくなります。

睡眠の質の低下と髪の成長

「ストレスでなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚める」という方もいるでしょう。

ストレスは心身を緊張させ、良質な睡眠を妨げます。髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」は、主に深い睡眠中に分泌されます。

睡眠不足や睡眠の質の低下は、この成長ホルモンの分泌を減少させ、髪の修復や再生を妨げる直接的な原因となります。

健やかな髪を育むためには、質の良い睡眠の確保がとても大切です。

活性酸素の増加と頭皮の老化

ストレスは体内で「活性酸素」を過剰に発生させる一因です。活性酸素は、細胞を酸化させて傷つける、いわば体の「サビ」のようなものです。

頭皮の細胞が活性酸素によってダメージを受けると、頭皮環境が悪化し、健康な髪を育む土壌が失われます。

この頭皮の老化が、白髪やうねり、そして薄毛といった髪のエイジングサインにつながる場合があります。

ストレスが引き起こす女性の薄毛の種類

一言で「薄毛」といっても、その現れ方はさまざまです。

ストレスが原因で起こる女性の薄毛には、特徴的な脱毛症がいくつか存在します。

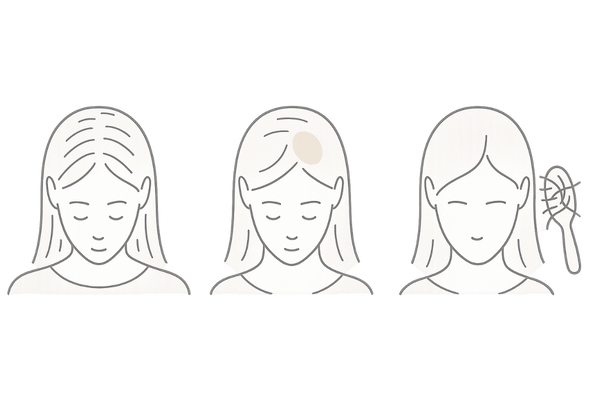

びまん性脱毛症

びまん性脱毛症は特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなるのが特徴です。

髪の分け目が目立つようになった、髪全体のボリュームが減った、地肌が透けて見えるようになった、といった症状が現れます。

特定の原因を一つに絞るのが難しい場合が多く、加齢やホルモンバランスの変化、栄養不足など複数の要因が絡み合いますが、慢性的なストレスが大きな引き金となると知られています。

円形脱毛症

円形脱毛症は突然、円形や楕円形に髪が抜ける症状で、一般的に「10円ハゲ」とも呼ばれます。

自己免疫疾患の一種と考えられており、ストレスが免疫系に異常をきたさせ、成長期の毛根を攻撃してしまうために発症するといわれています。

1ヶ所だけでなく複数箇所にできたり、頭部全体に広がったりする方もいます。

多くの場合は自然に治癒しますが、ストレスが続くと再発を繰り返すケースも見られます。

脱毛症の主な特徴

| 脱毛症の種類 | 主な症状 | ストレスとの関連 |

|---|---|---|

| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が均等に薄くなる | 慢性的なストレスによる血行不良やホルモンバランスの乱れが誘因 |

| 円形脱毛症 | 円形・楕円形に突然髪が抜ける | ストレスが引き金となり免疫系に異常が生じることが一因とされる |

| 休止期脱毛症 | 一時的に抜け毛が急増する | 強いストレスから2〜3ヶ月後に多くの髪が休止期に入り抜ける |

休止期脱毛症

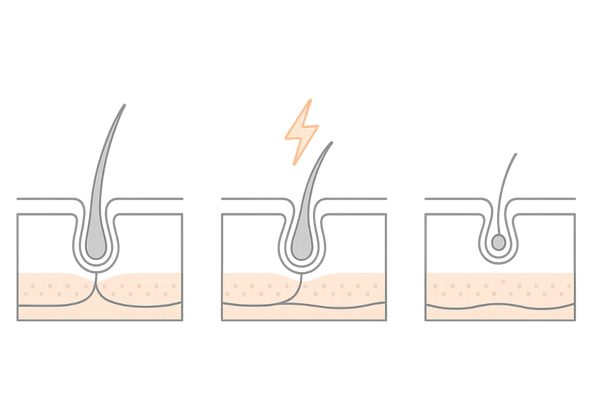

健康な髪は「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルを繰り返しています。

しかし、出産や手術、過度なダイエット、そして精神的な強いストレスなどがきっかけとなり、多くの髪が一斉に休止期に入ってしまうときがあります。これが休止期脱毛症です。

ストレスを感じてから2〜3ヶ月後に、シャンプーやブラッシングの際に驚くほど大量の髪が抜けるのが特徴です。

原因が取り除かれれば、多くは半年から1年ほどで自然に回復に向かいます。

見過ごしがちな日常に潜むストレスの原因

ストレスと聞くと、仕事のプレッシャーや人間関係のトラブルといった大きな出来事を想像しがちです。

しかし、実際には自分では気づかないような些細なことや、良かれと思って行っている習慣が、慢性的なストレスとなって心身に影響を与えている場合があります。

精神的ストレス(人間関係・仕事)

職場での責任、家庭内での役割、友人や親戚との付き合いなど、現代女性を取り巻く人間関係は複雑です。

期待に応えようとするプレッシャーや、意見の対立、孤独感などは、代表的な精神的ストレスです。

これらのストレスは、自律神経やホルモンバランスを直接的に乱す原因となり、髪の健康を脅かします。

身体的ストレス(睡眠不足・疲労)

睡眠不足や過労、不規則な生活リズムは、体が感じる直接的なストレスです。体が十分に休息できないと疲労が回復せず、免疫力が低下します。

この状態は頭皮環境の悪化を招き、健康な髪の育成を妨げます。

特に、スマートフォンやPCの長時間利用による眼精疲労や肩こりも、頭部への血流を悪化させる身体的ストレスと言えます。

日常に潜むストレスの要因

| ストレスの種類 | 具体例 | 体への影響 |

|---|---|---|

| 精神的ストレス | 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安 | 自律神経の乱れ、ホルモンバランスの崩れ |

| 身体的ストレス | 睡眠不足、過労、不規則な生活、眼精疲労 | 血行不良、免疫力低下、疲労蓄積 |

| 環境的ストレス | 騒音、気温の変化、紫外線、大気汚染 | 活性酸素の増加、頭皮への直接的ダメージ |

環境的ストレス(紫外線・生活環境)

騒音や満員電車、気温の急激な変化といった生活環境もストレスの原因となります。また、見落としがちなのが紫外線です。

紫外線は肌だけでなく、頭皮にもダメージを与え、活性酸素を発生させて頭皮の老化を促進します。

健康な髪を育む土壌である頭皮がダメージを受けると、薄毛や抜け毛につながりやすいです。

ストレスによる薄毛のサインを見極める

薄毛は、ある日突然始まるわけではありません。多くの場合、本格的な症状が現れる前に、髪や頭皮が何らかのサインを発しています。

これらの初期サインに早く気づき、対処することが、進行を食い止める上で非常に重要です。ご自身の状態を客観的にチェックしてみましょう。

抜け毛の量の変化

健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けています。

しかし、「最近、シャンプーの時の排水溝に溜まる髪の量が増えた」「朝起きた時、枕についている髪の毛が目立つようになった」と感じる場合は注意が必要です。

以前と比べて明らかに抜け毛が増えたと感じるなら、それはヘアサイクルが乱れているサインかもしれません。

髪質の変化(細くなる・ハリがなくなる)

薄毛のサインは、抜け毛の量だけでなく髪質の変化にも現れます。

以前よりも髪が細くなった、ハリやコシがなくなってスタイリングがまとまりにくくなった、と感じる方もいるでしょう。

これらは、毛根に十分な栄養が届かず、髪が健康に育っていない証拠です。髪一本一本が弱々しくなるため、全体のボリュームダウンにつながります。

薄毛の初期サインチェック

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 抜け毛の増加 | シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が明らかに増えた |

| 髪質の変化 | 髪が細くなった、ハリやコシがなくなり、切れやすくなった |

| 頭皮トラブル | 頭皮にかゆみ、フケ、赤み、べたつきなどがある |

| 分け目・つむじ | 分け目やつむじ周辺の地肌が以前より目立つようになった |

頭皮の状態(かゆみ・フケ・赤み)

健康な頭皮は青白い色をしていますが、ストレスによる血行不良や皮脂の過剰分泌などが起こると、頭皮環境が悪化します。

頭皮の赤みやかゆみ、フケやべたつきといった症状は、頭皮が炎症を起こしているサインです。

このような状態では健康な髪は育ちにくく、抜け毛や薄毛の原因となります。

「頑張り屋さん」ほど注意したい心と髪のSOS

「私がしっかりしなきゃ」「周りに迷惑はかけられない」「完璧にこなしたい」といったように責任感が強く、真面目な女性ほど、ご自身のストレスに気づきにくい傾向があります。

常に気を張り、無意識のうちに心身を酷使してしまうその姿勢が、実は髪の健康を静かに蝕んでいるかもしれません。

ここでは、特に頑張り屋の女性が陥りやすい心の状態と、それが髪に与える影響について掘り下げます。

無自覚のストレスと身体の悲鳴

常に交感神経が優位な「戦闘モード」でいると、体はリラックスする暇がありません。自分では「まだ頑張れる」と思っていても、体は正直です。

肩こりや頭痛、不眠や胃腸の不調といったサインは、心が発するSOSを体が代弁している状態です。

そして、そのサインの一つとして「抜け毛の増加」や「髪質の悪化」が現れるのです。

髪の変化は、見過ごしてきた心身の疲労が限界に近いことを示す重要な警告といえます。

完璧主義による継続的な緊張

何事も完璧にこなそうとする姿勢は、常に自分に高い基準を課すことにつながります。

この「~ねばならない」という思考は持続的な緊張感を生み出し、心身を休ませるのを難しくします。

休日でも仕事のことが頭から離れなかったり、些細なミスで自分を責めたりすると、副交感神経が働くべき時間にも交感神経が優位なままになり、慢性的な血行不良を招いてしまいます。

心の状態と身体のサイン

| 心の状態・思考の癖 | 現れやすい身体のサイン | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 完璧主義・「~ねばならない」思考 | 頭痛、肩こり、眼精疲労、不眠 | 慢性的な血行不良、成長ホルモンの分泌低下 |

| 他者優先・自己犠牲 | 食生活の乱れ、疲労感、風邪をひきやすい | 栄養不足、免疫力低下による頭皮環境の悪化 |

| 感情の抑圧・我慢強い | 胃腸の不調、気分の落ち込み、肌荒れ | ホルモンバランスの乱れ、活性酸素の増加 |

自分を労わることへの罪悪感

頑張り屋の女性の中には、自分のために時間を使ったり、リラックスしたりすることに罪悪感を覚えてしまう方も少なくありません。

「休んでいる暇があったら、もっとやるべきことがある」と感じてしまうのです。

しかし、心と体を休ませて自分を労わるのは、決して怠けているわけではありません。それは、明日への活力を養い、長期的に良いパフォーマンスを維持するために必要な「メンテナンス」です。

そして、そのメンテナンスは、美しい髪を育むためにも必要不可欠な時間なのです。

今日からできるストレス軽減ヘアケア

ストレスを完全になくすのは現実的ではありませんが、上手に付き合い、影響を最小限に抑えることは可能です。

日常生活の中に少しの工夫を取り入れると、心身の緊張を和らげ、髪と頭皮を健やかな状態に導けます。毎日の習慣を見直してみましょう。

リラックス効果のあるバスタイム

一日の終りのバスタイムは、絶好のリラックスタイムです。シャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくりと浸かることを習慣にしましょう。

全身の血行が促進され、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。

ラベンダーやカモミールなど、鎮静効果のあるアロマオイルを数滴垂らすのもおすすめです。

- ぬるめのお湯に15分以上浸かる

- 好きな香りの入浴剤やアロマオイルを活用する

- 浴室の照明を少し暗くしてリラックス度を高める

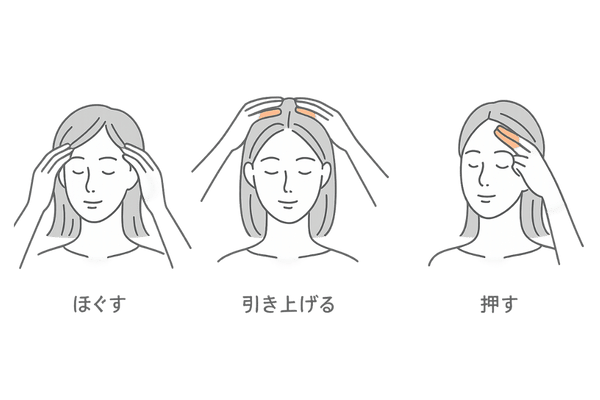

正しいシャンプーと頭皮マッサージ

シャンプーは単に髪の汚れを落とすだけでなく、頭皮の血行を促進する良い機会です。指の腹を使って、頭皮を優しく揉みほぐすように洗いましょう。

爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるので避けてください。

シャンプー前のブラッシングで髪の絡まりをほどき、予洗いをしっかり行うとシャンプーの泡立ちが良くなり、頭皮への負担を減らせます。

頭皮マッサージの簡単ポイント

| ステップ | 方法 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. ほぐす | 両手の指の腹で、側頭部や後頭部を円を描くように優しく揉む | 頭皮全体の緊張を和らげる |

| 2. 引き上げる | 生え際から頭頂部に向かって、指の腹で頭皮をゆっくり引き上げる | リフトアップ効果と血行促進 |

| 3. 押す | 気持ち良いと感じるポイント(百会など)を指の腹で数秒間押す | リラックス効果、血行促進 |

質の高い睡眠環境を整える

髪の成長に欠かせない成長ホルモンは、深い眠りの間に最も多く分泌されます。質の高い睡眠を確保するために、寝る前の環境を見直しましょう。

就寝1〜2時間前にはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを浴びないようにします。

部屋は暗く静かにし、自分に合った寝具を使うのも大切です。また、カフェインの摂取は就寝の3〜4時間前までにするなど、生活習慣の改善も効果的です。

食生活で内側からサポートする

美しい髪は、日々の食事から作られます。ストレスを感じると、ビタミンやミネラルが大量に消費されるため、意識的に栄養バランスの取れた食事を摂ることが重要です。

外側からのケアと同時に、内側からの栄養補給で、ストレスに負けない体と髪の土台を作りましょう。

髪の主成分「タンパク質」を十分に

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、タンパク質が不足すると、健康な髪を作れません。

肉や魚、卵や大豆製品など、良質なタンパク質を毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。

特に、大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることで知られています。

髪の成長を助ける「ビタミン・ミネラル」

タンパク質を効率よく髪の毛に変えるためには、ビタミンやミネラルの働きが不可欠です。

なかでも亜鉛はケラチンの合成を助け、ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促し、ビタミンEは血行を促進する働きがあります。

これらの栄養素は互いに協力し合って働くため、特定のサプリメントに頼るのではなく、さまざまな食材からバランス良く摂取するのが理想です。

髪の健康を支える栄養素と主な食材

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成をサポートする | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促進し、皮脂の分泌を調整する | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、玄米 |

抗酸化作用のある食品を意識する

ストレスによって増加する活性酸素から頭皮や毛母細胞を守るためには、抗酸化作用のある食品を積極的に摂ることが有効です。

ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどが代表的な抗酸化成分です。

緑黄色野菜や果物、ナッツ類や緑茶などを食事に取り入れ、体の内側から酸化ストレスに対抗しましょう。

よくある質問

ストレスによる薄毛に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- ストレスがなくなれば、髪は元に戻りますか?

-

ストレスが直接的な原因である休止期脱毛症などの場合、原因であるストレスが解消されて適切なヘアサイクルに戻れば、多くは半年から1年ほどで回復に向かいます。

しかし、びまん性脱毛症のように複数の要因が関わっている場合や、脱毛が長期間にわたっている場合は、セルフケアだけでは回復が難しいケースもあります。

回復の程度や期間には個人差があるため、改善が見られない場合は専門医に相談するのがおすすめです。

- 市販の育毛剤は使った方が良いですか?

-

市販の育毛剤には頭皮の血行を促進したり、頭皮環境を整えたりする成分が含まれているものが多く、セルフケアの一環として有効な場合があります。

ただし、ご自身の頭皮の状態や薄毛の原因に合っていないものを使用すると、かえって頭皮トラブルを招く可能性もあります。

特に肌が敏感な方は注意が必要です。使用する際はまず専門医に相談し、自分の症状に合った製品を選ぶようにしましょう。

- クリニックではどのような相談ができますか?

-

女性の薄毛治療を専門とするクリニックでは、まず医師による問診や視診、マイクロスコープによる頭皮診断などを行い、薄毛の原因を正確に特定します。

その上で、一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療計画を提案します。

内服薬や外用薬の処方、頭皮への栄養補給を目的とした施術など、医学的根拠に基づいた多角的な取り組みが可能です。

「何から始めたら良いかわからない」「セルフケアで改善しない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、気軽に相談してみましょう。

参考文献

LIANG, Wenzi, et al. Psychological stress induces hair regenerative disorders through corticotropin-releasing hormone-mediated autophagy inhibition. Biochemical and biophysical research communications, 2024, 699: 149564.

MOHAMED, Noha E., et al. Female pattern hair loss and negative psychological impact: possible role of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Dermatology Practical & Conceptual, 2023, 13.3: e2023139.

WOSU, Adaeze C., et al. Correlates of cortisol in human hair: implications for epidemiologic studies on health effects of chronic stress. Annals of epidemiology, 2013, 23.12: 797-811. e2.

PETERS, Eva MJ, et al. Hair and stress: a pilot study of hair and cytokine balance alteration in healthy young women under major exam stress. PloS one, 2017, 12.4: e0175904.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

VIVES, A. Herane, et al. The relationship between cortisol, stress and psychiatric illness: New insights using hair analysis. Journal of psychiatric research, 2015, 70: 38-49.

STAUFENBIEL, Sabine M., et al. Hair cortisol, stress exposure, and mental health in humans: a systematic review. Psychoneuroendocrinology, 2013, 38.8: 1220-1235.

GIDLOW, Christopher J., et al. Natural environments and chronic stress measured by hair cortisol. Landscape and urban planning, 2016, 148: 61-67.