生理が近づくと、イライラしたり肌の調子が悪くなったりと、心身にさまざまな不調を感じる女性は少なくありません。

その中でも、「最近、生理前になると抜け毛が増える気がする」「髪のボリュームが減ったように感じる」といった髪の悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

生理前の抜け毛は、女性ホルモンの周期的な変動が大きく関係しています。

この記事では、なぜ生理前に髪の毛が抜けるのか、その原因となるホルモンバランスの働きから、ご自身でできる対策、専門的な治療について詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

生理前の抜け毛は多くの女性が感じている

生理前に抜け毛が増えると感じるのは、あなた一人だけの悩みではありません。これは月経周期に伴う体調変化の一つとして多くの女性が経験する現象です。

なぜこのような変化が起こるのか、体の変化の背景を理解すると漠然とした不安が和らぎ、適切な対処法を見つけることにつながります。

月経前症候群(PMS)の一症状としての抜け毛

生理の3~10日ほど前から起こる心身の不調を、月経前症候群(PMS)と呼びます。

頭痛や腹痛、気分の落ち込みなど、その症状は多岐にわたりますが、抜け毛もその一つとして現れるときがあります。

PMSの症状は個人差が大きく、毎月同じ症状が出るとは限りません。そのため、抜け毛と生理周期が結びついているとに気づきにくい場合もあります。

ご自身の体調の変化を記録し、抜け毛が増える時期と生理周期を照らし合わせてみると良いでしょう。

多くの女性が経験する周期的な髪の変化

生理前の抜け毛は年齢を問わず、月経のある女性なら誰にでも起こりうる現象です。

仕事や家庭でストレスを感じやすい環境にいる方や、生活習慣が乱れがちな方はホルモンバランスが影響を受けやすく、症状を強く感じる場合があります。

体の変化は、自分自身の健康状態を知らせるサインでもあります。髪の変化をきっかけに、ご自身の生活スタイル全体を見直す良い機会とも捉えられます。

不安を感じたら、まずは原因を知るところから

抜け毛という目に見える変化は、深刻な病気ではないかと心配になるかもしれません。

しかし、生理前の抜け毛の多くは、ホルモンバランスの周期的な変動による一時的なものです。

もちろん、他の原因が隠れている可能性もゼロではありませんが、まずは基本的な体の働きについて確認しましょう。知識はあなたを不要な心配から守り、冷静な判断を助ける力になります。

抜け毛の鍵を握る女性ホルモンの働き

女性の体は、約1ヶ月の周期で2つの主要な女性ホルモンの分泌量をダイナミックに変化させています。それが「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」です。

これらのホルモンは妊娠や出産に備えるだけでなく、髪の健康にも深く関わっています。

特に、髪の成長や維持に重要な役割を果たすのがエストロゲンです。このホルモンバランスの波が髪の状態にも影響を与えるのです。

エストロゲンの役割 髪の成長を支える

エストロゲンは、女性らしい体つきを作るだけでなく、髪の毛を豊かに保つ働きも担っています。

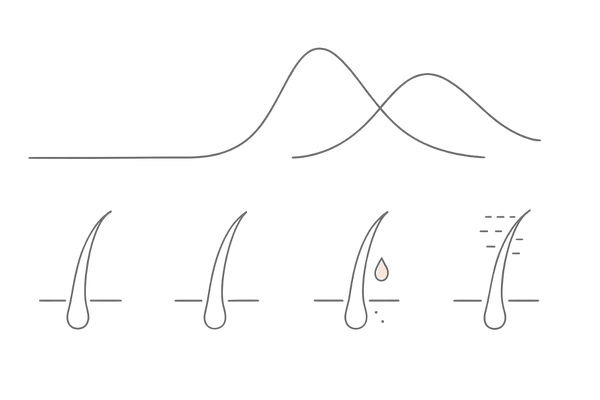

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)がありますが、エストロゲンは髪の「成長期」を持続させ、髪が太く長く成長するのを助けます。

また、髪にハリやコシ、ツヤを与える作用もあり、美髪を維持するためには欠かせないホルモンです。

エストロゲンの分泌がピークに達する排卵期前後は、髪の状態が最も良いと感じる方が多いでしょう。

プロゲステロンの役割 頭皮環境への影響

一方プロゲステロンは、排卵後から生理前にかけて分泌量が増えるホルモンです。受精卵が着床しやすいように子宮内膜を整えたり、妊娠を維持したりするのが主な働きです。

しかし、髪にとっては少し厄介な面も持っています。プロゲステロンには皮脂の分泌を活発にする作用があるため、この時期は頭皮がべたついたり、毛穴が詰まりやすくなったりします。

頭皮環境の悪化は健康な髪の成長を妨げ、抜け毛の間接的な原因になる場合があります。

女性ホルモンの主な働き

| ホルモンの種類 | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| エストロゲン | 女性らしい体を作る、妊娠の準備 | 髪の成長期を持続させ、ハリ・ツヤを与える |

| プロゲステロン | 妊娠の準備・維持、皮脂分泌の促進 | 頭皮の皮脂を増やし、頭皮環境を変化させる |

ヘアサイクルと女性ホルモンの関係

髪の毛は、1本1本が独立したヘアサイクルを持っています。健康な状態では、ほとんどの髪(約85~90%)が成長期にあり、数年かけて成長します。

やがて成長が止まる退行期を経て、休止期に入ると自然に抜け落ち、また新しい髪が生えてきます。

女性ホルモンのなかでもエストロゲンは、この成長期を長く保つために重要な役割を果たしています。

そのため、ホルモンバランスが変化するとヘアサイクルにも影響が及び、抜け毛の増減として現れるのです。

なぜ生理前にホルモンバランスが乱れるのか

生理から排卵にかけてはエストロゲンの分泌量が多く、髪にとっては良いコンディションが続きます。

しかし、排卵を境に状況は一変します。エストロゲンが急激に減少し、代わりにプロゲステロンの分泌量が増加します。そして、生理直前には両方のホルモンが大きく減少するのです。

この劇的なホルモン量の変化が、心身、そして髪に大きな影響を与えます。

排卵後から生理前にかけてのホルモン変動

排卵が終わると、体は妊娠に備えるためにプロゲステロンを優位にします。

この時期は、前述の通り皮脂の分泌が活発になるため、頭皮が脂っぽく感じられるときがあります。

さらに、プロゲステロンの影響で体に水分を溜め込みやすくなるため、頭皮がむくみ、血行不良につながるケースもあります。

頭皮の血行不良は、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなり、抜け毛の一因となりえます。

エストロゲンの急激な減少

生理前になると、妊娠が成立しなかったと体が判断し、エストロゲンとプロゲステロンの両方の分泌量が急激に減少します。

これまで髪の成長期を支えていたエストロゲンが急になくなるため、成長期にあった髪の一部が退行期や休止期へと移行しやすくなります。

このため、本来であればまだ成長を続けるはずだった髪が通常よりも早く抜け落ちてしまうのです。これが、生理前に抜け毛が増加する直接的な理由の一つです。

月経周期とホルモン分泌のイメージ

| 時期 | ホルモン状態 | 髪と頭皮の状態 |

|---|---|---|

| 月経期(生理中) | 両ホルモンが少ない | 乾燥しやすく、デリケートな状態 |

| 卵胞期(生理後~排卵前) | エストロゲンが増加 | 髪にハリ・ツヤがあり、最も安定した時期 |

| 黄体期(排卵後~生理前) | プロゲステロンが優位 | 頭皮のべたつき、抜け毛の増加が起こりやすい |

ストレスが与える影響

生理前はホルモンバランスの乱れから自律神経も不安定になりがちで、精神的にイライラしたり、落ち込んだりしやすいです。

このような精神的なストレスは血管を収縮させ、全身の血行を悪化させます。頭皮の毛細血管は非常に細いため、血行不良の影響を受けやすい場所です。

栄養不足に陥った毛根は健康な髪を育てられなくなり、結果として抜け毛が増えてしまいます。

ホルモンの変動とストレスが、悪循環を生み出してしまうのです。

ホルモンバランスの乱れが髪に与える具体的な影響

生理前のホルモンバランスの変化は、単に「抜け毛が増える」という現象だけでなく、髪と頭皮にさまざまな具体的な影響を及ぼします。

ヘアサイクルの乱れや、頭皮環境の悪化、血行不良による栄養不足などの要因が複雑に絡み合い、生理前の髪の悩みを引き起こしています。

ヘアサイクルの短期化

髪の成長を支えるエストロゲンが減少すると、本来なら数年間続くはずの「成長期」が短くなります。

成長期が短くなった髪は、十分に太く長くなる前に成長を終え、退行期・休止期へと移行してしまいます。その結果、細くて短い髪のまま抜け落ちてしまうケースが増えるのです。

これが続くと、髪全体のボリュームダウンにつながり、「髪が薄くなった」と感じる原因になります。

頭皮環境の悪化と炎症

プロゲステロンの作用による皮脂の過剰分泌は、頭皮の毛穴詰まりを引き起こします。詰まった皮脂は酸化し、雑菌の繁殖を招いて、かゆみやフケ、炎症の原因となるときがあります。

このような頭皮トラブルは、健康な髪が育つ土壌を損なうものです。

また、生理前は肌全体のバリア機能も低下しがちなため、普段使っているシャンプーなどの刺激にも敏感になり、頭皮環境をさらに悪化させる可能性があります。

生理前に起こりやすい頭皮トラブル

| トラブル | 主な原因 |

|---|---|

| べたつき、ニオイ | プロゲステロンによる皮脂の過剰分泌 |

| かゆみ、フケ | 皮脂の酸化、雑菌の繁殖、バリア機能低下 |

| 頭皮の赤み、湿疹 | 炎症、外部からの刺激に対する過敏反応 |

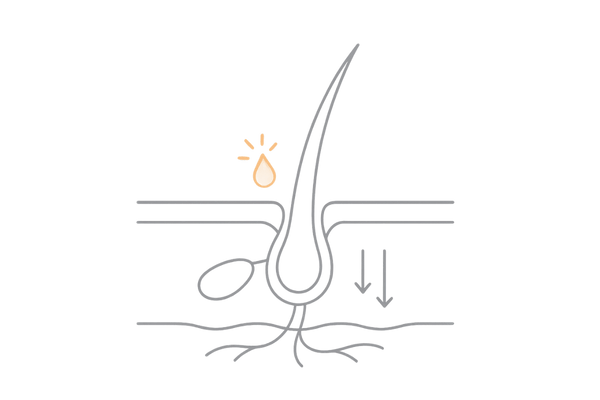

毛根への栄養供給の不足

生理前は、ホルモンバランスの乱れやそれに伴うストレス、体の冷えなどによって血行が悪化しがちです。

髪の毛は、毛根にある毛母細胞が毛細血管から運ばれてくる栄養素と酸素を取り込んで、細胞分裂を繰り返して成長します。

しかし、頭皮の血行が悪くなると、この大切な栄養供給が滞ってしまいます。栄養不足になった毛母細胞は活発に働けなくなり、髪の成長が妨げられたり、抜け毛が増えたりします。

抜け毛だけじゃない?生理前に起こる髪質の変化と心の関係

生理前には抜け毛だけでなく、「髪がうねる」「パサつく」といった髪質の変化も起こりがちです。

思い通りにならない髪の状態は、ただでさえ不安定な時期の気分をさらに落ち込ませる要因になり、心と髪の悪循環を生むケースもあります。

髪のうねりやパサつきもホルモンの影響

生理前は体に水分を溜め込みやすくなるため、頭皮がわずかにむくむ場合があります。頭皮のむくみは毛穴の形をいびつに変形させ、生えてくる髪にうねりを生じさせやすいです。

また、ホルモンバランスの乱れは、髪の水分と油分のバランスにも影響を与えます。

そのため、髪内部の水分が失われてパサついたり、逆に皮脂で髪が重く感じられたりと、普段とは違う扱いにくい髪質に変化する方もいます。

髪質の変化と心の状態

| 髪質の変化 | 心の状態への影響 |

|---|---|

| うねり・広がり | スタイリングが決まらず、朝から気分が落ち込む |

| パサつき・ツヤのなさ | 疲れた印象に見え、自信が持てなくなる |

| べたつき・ボリュームダウン | 不潔な印象が気になり、人と会うのが億劫になる |

髪の不調が心に与えるストレス

髪はその日の気分を左右するほど、女性の心理に大きな影響を与えます。朝、鏡の前で髪がうまくまとまらないだけで、一日中憂鬱な気分で過ごすことにもなりかねません。

生理前でただでさえ精神的に不安定な時期に抜け毛や髪質の悪化が重なると、それは大きなストレスとなります。

「どうして私の髪だけこうなの?」と自己肯定感が下がってしまったり、他人の視線が過剰に気になったりする方もいるでしょう。

このストレスがさらにホルモンバランスを乱し、髪の状態を悪化させるという負の連鎖に陥るケースも少なくありません。

心と体、両方からのアプローチが大切

生理前の髪の悩みを解決するには、頭皮ケアやヘアケアといった物理的な方法だけでなく、ご自身の心の状態に目を向けるのも同じくらい重要です。

不安定な時期であることを受け入れ、「今はこういう時期だから仕方ない」と自分を許してあげるようにしましょう。

リラックスできる時間を作ったり、好きな香りのアロマを焚いたりするなど、意識的に心を休ませる工夫を取り入れるのもおすすめです。

今日からできるセルフケア|生理前の抜け毛対策

ホルモン変動による生理前の抜け毛を完全になくすのは困難ですが、生活習慣の見直しで影響を最小限に抑えられます。

頭皮に優しいシャンプー、血行を促進するマッサージ、質の良い睡眠といった毎日の少しの心がけが、未来の髪を守ります。

頭皮に優しいシャンプー方法

生理前は頭皮がデリケートになっているため、洗浄力の強すぎるシャンプーは避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選びましょう。

洗髪時は、まずはお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れを浮かせるのがポイントです。

シャンプーは直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って優しくマッサージするように洗いましょう。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるので厳禁です。

すすぎ残しはかゆみやフケの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流してください。

頭皮マッサージで血行促進

頭皮の血行を促進する習慣は、毛根に栄養を届ける上で非常に重要です。シャンプー中や、お風呂上がりのリラックスタイムに、頭皮マッサージを取り入れましょう。

指の腹を使い頭皮全体を優しく動かすように、下から上へ向かって引き上げるようにマッサージします。気持ち良いと感じる程度の力加減で行うのがコツです。

「痛いほど効く」というのは間違いで、強い刺激はかえって頭皮の負担になります。

セルフケアのポイント

- 質の良い睡眠を確保する

- 適度な運動を習慣にする

- ストレスを溜めない工夫をする

- 体を冷やさないようにする

質の高い睡眠を心がける

髪の成長に欠かせない成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。なかでも眠り始めの深い眠りの時間帯が重要です。

生理前は寝つきが悪くなるときもありますが、就寝前にスマートフォンやパソコンを見るのをやめ、部屋を暗くしてリラックスできる環境を整えるなど、質の高い睡眠をとるための工夫をしましょう。

毎日同じ時間に就寝・起床する習慣をつけると体内リズムを整えられ、ホルモンバランスの安定に役立ちます。

食生活を見直す|髪のための栄養素

健康な髪を育むためにはバランスの取れた食事が基本です。外側からのケアと同時に、内側からのケアで抜け毛に負けない体づくりを目指しましょう。

髪の主成分「タンパク質」

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、タンパク質が不足すると髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。

肉や魚、卵や大豆製品など、良質なタンパク質を毎食の食事にバランス良く取り入れるように意識してください。

無理なダイエットで食事量を減らすと、髪にとって大きなダメージとなることを覚えておきましょう。

健やかな頭皮を作る「ビタミン類」

ビタミン類は、タンパク質が髪になるのを助けたり、頭皮環境を整えたりする重要な役割を担っています。

特に、皮脂の分泌をコントロールするビタミンB群、血行を促進するビタミンE、そして頭皮の健康を保つビタミンAは積極的に摂取したい栄養素です。

髪の健康をサポートする栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| イソフラボン | エストロゲンに似た働きをする | 納豆、豆腐、豆乳 |

女性ホルモンをサポートする「亜鉛」と「イソフラボン」

ミネラルの一種である亜鉛はタンパク質をケラチンに変える際に必要で、不足すると抜け毛の原因になります。

また、大豆製品に多く含まれるイソフラボンは、体内でエストロゲンと似た働きをすることが知られています。

ホルモンバランスが乱れがちな生理前には、これらの栄養素を意識して食事に取り入れると、体の内側からバランスを整える助けになります。

専門クリニックに相談するタイミング

セルフケアを続けていても、抜け毛が改善しない、あるいは悪化しているように感じる場合は、専門クリニックへの相談をおすすめします。

生理周期に伴う一時的な抜け毛だと思っていたものが、実は他の原因による薄毛のサインである可能性も考えられます。

専門医による正しい診断を受けると的確な治療へとつなげられ、早期解決が期待できます。

抜け毛が3ヶ月以上続く場合

生理前の抜け毛は、生理が始まると落ち着くのが一般的です。もし、生理が終わっても抜け毛が減らず、その状態が3ヶ月以上続くようであれば、一度専門医の診察を受けましょう。

ホルモンバランスの乱れだけでなく、びまん性脱毛症など、女性特有の脱毛症が進行している可能性があります。

早期の治療開始が、良好な結果につながります。

地肌が透けて見えるなど、明らかな変化がある場合

分け目が以前より目立つようになった、髪全体のボリュームが減って地肌が透けて見える、といった明らかな見た目の変化を感じた時も、受診を検討するタイミングです。

ご自身では気づきにくい頭皮の状態などをマイクロスコープで詳細に確認し、抜け毛の原因を特定します。

客観的な診断を受ければ、ご自身の状態を正確に把握できます。

クリニック受診を検討するサイン

| 症状の目安 | 考えられること |

|---|---|

| 抜け毛が3ヶ月以上続く | 慢性的な脱毛症の可能性 |

| 分け目が目立つ、地肌が透ける | 薄毛が進行している可能性 |

| 髪が細く、弱々しくなった | ヘアサイクルの乱れ、栄養不足 |

クリニックで受けられる治療

女性の薄毛治療専門クリニックでは、まず丁寧なカウンセリングと診察を通して、薄毛の原因を診断します。

その上で、内服薬や外用薬による治療、頭皮に直接有効成分を注入する治療、食生活や生活習慣の指導など、一人ひとりの症状や原因に合わせた総合的な治療計画を提案します。

医学的根拠に基づいた治療を行うと、セルフケアだけでは得られない効果が期待できます。

生理前の抜け毛に関するよくある質問

さいごに、患者さんからよく寄せられる、生理前の抜け毛に関する質問とその回答をまとめます。

多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。

- 生理前の抜け毛はどのくらいで治まりますか?

-

通常、ホルモンバランスの変動が原因である場合、生理が始まりホルモン状態がリセットされると、抜け毛は次第に落ち着いてきます。

多くの場合、1~2週間程度で通常の抜け毛量に戻ります。ただし、生活習慣の乱れや強いストレスが加わると長引くケースもあります。

- ピルを服用すると抜け毛は改善しますか?

-

低用量ピルはホルモンバランスを安定させる作用があるため、PMSの症状緩和や、ホルモン変動による抜け毛の改善が期待できる場合があります。

しかし、ピルの種類によっては、副作用として抜け毛が起こる例も報告されています。

ピルの服用を検討する際は必ず医師に相談し、ご自身の体質や症状に合ったものを処方してもらいましょう。

- 抜け毛が気になったら、何科を受診すればよいですか?

-

髪と頭皮の悩みは、皮膚科が専門となります。女性の薄毛治療を専門に扱っているクリニックでは、女性のホルモンバランスや生活スタイルに配慮した、きめ細やかな診察と治療が可能です。

婦人科系の疾患が疑われる場合は、婦人科と連携して治療を進めるケースもありますので、まずは専門クリニックにご相談いただくのが良いでしょう。

参考文献

GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

RANDALL, Valerie Anne. Hormonal regulation of hair follicles exhibits a biological paradox. In: Seminars in Cell & Developmental Biology. Academic Press, 2007. p. 274-285.

HAMMARBÄCK, STEFAN; DAMBER, JAN-ERIK; BÄCKSTRÖM, TORBJÖRN. Relationship between symptom severity and hormone changes in women with premenstrual syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1989, 68.1: 125-130.

SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.

FARAGE, Miranda A.; NEILL, Sallie; MACLEAN, Allan B. Physiological changes associated with the menstrual cycle: a review. Obstetrical & gynecological survey, 2009, 64.1: 58-72.

RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 2008, 21.5: 314-328.

COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.