フケや頭皮のかゆみ、抜け毛の増加といった症状は、「脂漏性皮膚炎」が原因かもしれません。

この皮膚炎は皮脂の過剰分泌によって起こり、男性だけでなく多くの女性を悩ませています。放置すると頭皮環境が悪化し、薄毛につながるケースもあります。

この記事では、皮膚科医の視点から、女性の脂漏性皮膚炎の原因、抜け毛との関係、そしてご自身でできる効果的な対処法まで詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

脂漏性皮膚炎とは?女性特有のフケ・かゆみの原因

頭皮のベタつきやフケ、かゆみといった症状は、多くの女性が経験する身近な悩みです。

しかし、それが単なる体質の変化ではなく、「脂漏性皮膚炎」という皮膚の病気である可能性も考えられます。

脂漏性皮膚炎の基本的な症状

脂漏性皮膚炎は、皮脂腺が多く存在する頭皮や顔(特に鼻の周りや眉毛)、胸や脇の下などに発生しやすい湿疹です。

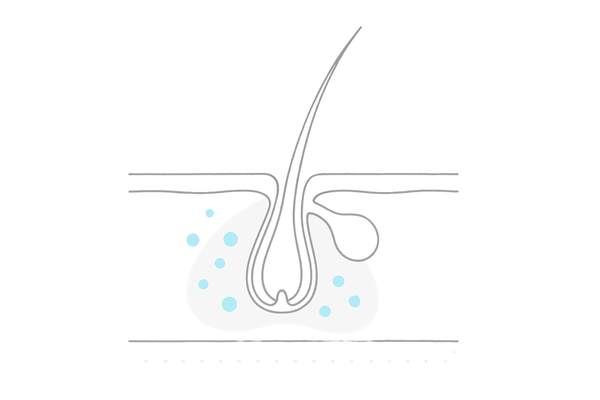

主な原因の一つとして、皮膚の常在菌である「マラセチア菌」の異常増殖が関わっています。

この菌は皮脂を栄養源としており、皮脂が過剰になると増殖し、その代謝物が皮膚に刺激を与えて炎症を引き起こします。

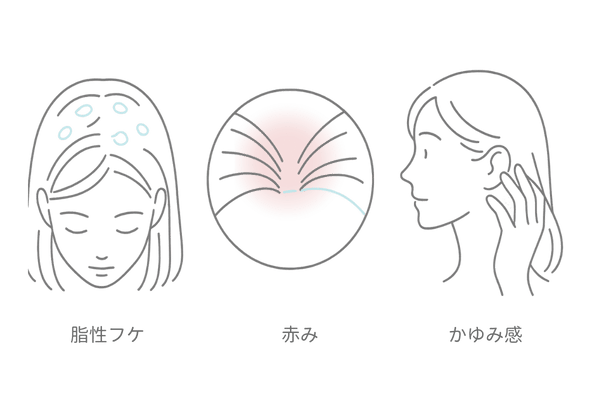

頭皮に発症すると、以下のような症状が現れます。

- ベタベタしたフケ

- 頭皮の赤み

- しつこいかゆみ

- 時に、黄色っぽいかさぶたや湿疹

これらの症状は単なる乾燥によるフケとは異なり、皮脂の多い環境で悪化する特徴があります。

なぜ女性にも起こるのか

脂漏性皮膚炎は皮脂の分泌が多い男性に多いイメージがありますが、女性でも発症する方は少なくありません。

女性の場合、ホルモンバランスの乱れが大きく影響します。

なかでも男性ホルモンには皮脂の分泌を促進する働きがあり、ストレスや生活習慣の乱れ、生理周期や更年期などによって女性ホルモンとのバランスが崩れると、皮脂が過剰になり発症しやすいです。

これによって、男性とは異なる要因で症状が現れるケースが多く見られます。

頭皮環境の悪化が招くトラブル

脂漏性皮膚炎によって頭皮に炎症が続くと、健康な髪が育つための土台が崩れてしまいます。炎症は頭皮のバリア機能を低下させ、外部からの刺激に弱くなります。

また、毛穴周辺に炎症が及ぶと毛根の活動が妨げられ、毛髪の成長サイクルが乱れる原因になります。

この状態が慢性化すると、髪が細くなったり抜け毛が増えたりする「脂漏性脱毛症」へと進行する可能性があります。

頭皮の健康状態と主なトラブル

| 頭皮の状態 | 主な原因 | 引き起こされるトラブル |

|---|---|---|

| 健康な頭皮 | 適切な皮脂量、良好な血行 | ツヤのある健康な髪 |

| 脂性(オイリー)の頭皮 | 皮脂の過剰分泌、洗浄不足 | ベタつき、毛穴の詰まり、脂漏性皮膚炎 |

| 乾燥した頭皮 | 皮脂の不足、過度な洗浄 | 乾性フケ、かゆみ、バリア機能低下 |

脂漏性皮膚炎と女性の抜け毛の深刻な関係

脂漏性皮膚炎の症状は、かゆみやフケだけにとどまりません。最も気になる悩みの一つが「抜け毛」との関係です。

頭皮の炎症がどのようにして健康な髪の成長を妨げ、薄毛へとつながっていくのか、そのつながりを詳しく見ていきます。

なぜ抜け毛が増えるのか

脂漏性皮膚炎が直接的に毛根を破壊するわけではありません。しかし、炎症によって引き起こされる頭皮環境の悪化が間接的に抜け毛を誘発します。

マラセチア菌の増殖とそれに伴う炎症は毛穴を詰まらせ、血行を悪化させます。

髪の毛は毛根にある毛母細胞が毛細血管から栄養を受け取って成長するため、血行不良は髪の成長にとって致命的です。栄養が届かなくなった髪は、十分に成長する前に抜けてしまいます。

毛穴の炎症が毛根に与える影響

毛穴の奥深くで続く炎症は、毛根に持続的なストレスを与えます。

炎症が生じるとそれを鎮めようと様々な体内物質が集まりますが、この反応が長期化すると、正常な細胞活動まで阻害する場合があります。

毛根が常に炎症にさらされている状態は、髪の成長期を短くし、休止期を長くする原因となります。

その結果、新しく生えてくる髪よりも抜ける髪のほうが多くなり、全体として髪のボリュームが減少していくのです。

放置するリスクと進行パターン

初期のフケやかゆみを「体質だから」と見過ごしてしまうと、脂漏性皮膚炎は慢性化しやすくなります。

慢性的な炎症は頭皮を硬くし、血行をさらに悪化させる悪循環に陥ります。

この状態が数ヶ月から数年続くと毛根そのものが弱ってしまい、髪の毛が細くなる「軟毛化」が進み、最終的には髪が生えてこなくなる可能性も否定できません。

早期の適切なケアが、将来の薄毛を防ぐ鍵となります。

脂漏性皮膚炎の進行と抜け毛の関係

| 進行ステージ | 頭皮の状態 | 抜け毛への影響 |

|---|---|---|

| 初期 | 軽度のかゆみ、細かいフケ | 軽微、または自覚なし |

| 中期 | 赤み、ベタつくフケ、強いかゆみ | シャンプー時や枕元の抜け毛が増加 |

| 後期(慢性期) | 頭皮が硬化、湿疹、炎症の常態化 | 髪の軟毛化、明らかなボリュームダウン |

自分でできるセルフチェック – もしかして脂漏性皮膚炎?

クリニックを受診する前に、ご自身の頭皮の状態が脂漏性皮膚炎のサインに当てはまるかどうか、簡単なセルフチェックで確認してみましょう。

頭皮の色やフケの質、かゆみの特徴など、いくつかのポイントに注目すると状態を客観的に把握する手助けになります。

頭皮の色と状態で確認

健康な頭皮は、青白い色をしています。鏡を使って、ご自身の頭皮の色を確認してみてください。特に、髪の分け目や生え際が分かりやすいでしょう。

頭皮が全体的に黄色っぽかったり、赤みを帯びていたりする場合は、炎症が起きているサインかもしれません。

また、指の腹で頭皮を軽く押してみて、ブヨブヨとした感じや、逆に硬く張った感じがする場合も注意が必要です。

フケの種類で見分ける

フケには、乾燥が原因の「乾性フケ」と、皮脂の過剰が原因の「脂性フケ」があります。脂漏性皮膚炎の場合、後者の脂性フケが特徴的です。

見分けるポイントは、フケの大きさと湿り気です。肩にパラパラと落ちるような乾いた細かいフケは乾性、髪の根元にこびりつくような、大きめで湿ったフケは脂性の可能性が高いです。

フケの種類と特徴

| 項目 | 脂性フケ(脂漏性皮膚炎の疑い) | 乾性フケ(乾燥が原因) |

|---|---|---|

| 見た目 | 黄色っぽく、湿っている | 白く、カサカサしている |

| 大きさ | 比較的大きい、塊になりやすい | 細かい、粉雪のよう |

| 付着場所 | 髪の根元や頭皮にこびりつく | 肩や衣服にパラパラ落ちる |

かゆみの特徴と発生タイミング

脂漏性皮膚炎のかゆみは、しつこく、繰り返し起こるのが特徴です。シャンプーから時間が経って皮脂が出てくる夕方以降や、体温が上がる就寝中にかゆみが強くなる傾向があります。

一方、乾燥によるかゆみは、空気が乾燥する冬場や、洗浄力の強いシャンプーを使った直後に感じやすいです。

かゆみの質やタイミングを意識すると、原因を見極める助けになります。

- 頭皮が赤みを帯びている

- フケが湿っていて大きい

- 夕方以降にかゆみが強くなる

見落としがちな女性の脂漏性皮膚炎の引き金

「ストレスや疲れが原因」と一括りにされがちな女性の頭皮トラブルですが、毎日何気なく行っている習慣の中に、脂漏性皮膚炎の根本的な原因が隠れているケースがよくあります。

間違ったヘアケア習慣

良いと思って行っているヘアケアが、実は頭皮に負担をかけているケースは非常に多いです。

例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーで皮脂を取りすぎると、かえって皮脂の過剰分泌を招きます。

逆に、頭皮の乾燥を恐れてシャンプーの頻度を減らしすぎたり、すすぎが不十分だったりすると古い皮脂や汚れが残り、菌の温床となります。

見直したいヘアケア習慣

| よくある間違い | 頭皮への影響 | 正しい対処法 |

|---|---|---|

| 爪を立ててゴシゴシ洗う | 頭皮に傷ができ、炎症を悪化させる | 指の腹で優しくマッサージするように洗う |

| 熱すぎるお湯ですすぐ | 必要な皮脂まで奪い、乾燥と皮脂過剰を招く | 38℃前後のぬるま湯を使用する |

| 自然乾燥させる | 頭皮が湿った状態が続き、菌が繁殖しやすくなる | タオルドライ後、速やかにドライヤーで乾かす |

ホルモンバランスの乱れと食生活

女性の体は、一生を通じてホルモンバランスが揺れ動きます。生理前や妊娠・出産後、更年期などは特に皮脂分泌に影響が出やすい時期です。

これらの時期に脂っこい食事や糖質の多いスイーツ、アルコールなどを頻繁に摂取していると、皮脂の分泌がさらに促され、症状が悪化しやすくなります。

ビタミンB群が不足すると皮脂のコントロールがうまくできなくなるため、栄養バランスの偏りも大きな要因です。

睡眠の質と頭皮の健康

単に睡眠時間を確保するだけでなく、「睡眠の質」が頭皮の健康を左右します。

眠り始めの深いノンレム睡眠中に多く分泌される成長ホルモンは、日中に受けた皮膚のダメージを修復し、ターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つために重要です。

スマートフォンを寝る直前まで見ていたり、寝室の環境が悪かったりして眠りが浅いと、この修復作業が十分に行われず、頭皮のバリア機能が低下してしまいます。

化粧品や整髪料の成分

ファンデーションや日焼け止めが髪の生え際に残っていたり、オイル系のスタイリング剤が頭皮に付着したりすることも、毛穴を塞いで炎症を引き起こす一因です。

油分の多いリキッドファンデーションやクリーム、落ちにくいウォータープルーフタイプの日焼け止めは、クレンジングでしっかり落としきれていない場合があります。

これらの蓄積が、脂漏性皮膚炎の隠れた原因になっている方も見受けられます。

日常で実践できる脂漏性皮膚炎のセルフケア

脂漏性皮膚炎の改善と再発防止には、クリニックでの治療と並行して、日々のセルフケアの見直しが欠かせません。

毎日のシャンプー習慣から食生活、ストレス対策まで、今日からすぐに取り組める具体的なケア方法を紹介します。

正しいシャンプーの選び方と洗い方

セルフケアの基本は、毎日のシャンプーです。脂漏性皮膚炎の方向けには、原因菌であるマラセチア菌の増殖を抑える「抗真菌成分」を含む薬用シャンプーが有効です。

ただし、洗浄力が強すぎると頭皮を乾燥させるため、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分をベースにした製品を選びましょう。

洗う際はまずぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いし、シャンプーをしっかりと泡立ててから、指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗います。

すすぎ残しは症状を悪化させるため、時間をかけて丁寧に洗い流すようにしましょう。

シャンプーに含まれる頭皮ケア有効成分

| 成分カテゴリ | 代表的な成分名 | 期待できる働き |

|---|---|---|

| 抗真菌成分 | ミコナゾール、ピロクトンオラミン | 原因菌(マラセチア菌)の増殖を抑制 |

| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸ジカリウム | かゆみや赤みなどの炎症を鎮静 |

| 保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸 | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能をサポート |

頭皮の保湿ケアの重要性

皮脂が多いからといって、保湿が不要なわけではありません。むしろ、炎症を起こしている頭皮はバリア機能が低下し、水分が蒸発しやすい状態にあります。

洗髪後は頭皮専用のローションやエッセンスで保湿ケアを行いましょう。アルコールフリーで、抗炎症成分や保湿成分が配合された、刺激の少ない製品が適しています。

この一手間が、過剰な皮脂分泌を抑え、健やかな頭皮環境を維持する助けになります。

食生活で気をつけたいポイント

体の内側からのケアも大切です。皮脂の分泌をコントロールする働きのあるビタミンB2やB6を積極的に摂取しましょう。

これらのビタミンはレバーやうなぎ、卵や納豆、バナナなどに多く含まれます。

一方で、脂肪分や糖質の多い食事、香辛料などの刺激物は皮脂の分泌を過剰にする可能性があるため、摂りすぎには注意が必要です。

- ビタミンB群(レバー、納豆、卵など)

- ビタミンC(パプリカ、ブロッコリーなど)

- 亜鉛(牡蠣、豚レバーなど)

ストレス管理と良質な睡眠

ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌や免疫力の低下を招きます。ご自身に合ったリラックス法を見つけ、心身の緊張を和らげる時間を作りましょう。

また、前述の通り、質の良い睡眠は頭皮のターンオーバーを正常化させるために必要です。

就寝前はスマートフォンやPCの使用を控え、リラックスできる環境を整えて、毎晩しっかりと休息をとりましょう。

脂漏性皮膚炎に効果的な市販薬と成分

症状が軽い場合や、すぐにクリニックに行けない場合には、市販薬を活用するのも一つの選択肢です。

抗真菌成分を含むシャンプー

セルフケアで改善が見られない場合、市販の薬用シャンプーや治療薬を試すのも一つの方法です。

ドラッグストアなどで購入できる製品の中には、脂漏性皮膚炎の原因菌に働きかける成分を含んだものがあります。

「ミコナゾール硝酸塩」や「ピロクトンオラミン」は、マラセチア菌の増殖を抑える代表的な抗真菌成分です。これらの成分が含まれているか、パッケージを確認してみましょう。

炎症を抑える成分

かゆみや赤みが強い場合は、炎症を鎮める成分が配合されたローションタイプの治療薬が役立ちます。

代表的な抗炎症成分として「グリチルリチン酸ジカリウム」や、ステロイド成分の「プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル」などがあります。

ステロイドは効果を実感しやすい反面、長期連用には注意が必要なので、使用期間は1〜2週間程度にとどめ、症状が改善しない場合は専門医に相談してください。

市販薬に含まれる主な有効成分

| 成分の種類 | 働き | 注意点 |

|---|---|---|

| 抗真菌成分 | 原因菌の増殖を抑制する | 肌に合わない場合は使用を中止する |

| 抗炎症成分(非ステロイド) | 比較的マイルドに炎症を抑える | 効果が穏やかな場合がある |

| 抗炎症成分(ステロイド) | 強く炎症を抑える | 長期・広範囲の使用は避ける |

市販薬を使用する際の注意点

市販薬は手軽に入手できますが、使用法を誤ると症状を悪化させる可能性もあります。必ず用法・用量を守り、漫然と使用を続けないでください。

特にステロイド含有の薬は、長期間使うと皮膚が薄くなるなどの副作用のリスクがあります。

2週間程度使用しても症状の改善が見られない、またはかえって悪化するような場合は、自己判断を続けずに速やかに皮膚科を受診することが重要です。

脂漏性皮膚炎が悪化した場合のクリニックでの治療法

セルフケアや市販薬で改善が見られない、または症状が悪化してしまった場合は、自己判断で悩まずに皮膚科専門医に相談しましょう。

クリニックでは専門的な診断に基づいた様々な治療法で、つらい症状の改善を目指します。

皮膚科での診断の流れ

専門のクリニックを受診すると、まずは詳細な問診を行います。症状がいつから始まったか、かゆみの程度、生活習慣、使用中のヘアケア製品などについてお聞きします。

その後、マイクロスコープなどを用いて頭皮の状態を詳しく観察し、フケや赤み、毛穴の状態を確認します。この視診により、脂漏性皮膚炎かどうか、またその重症度を診断します。

場合によっては、他の皮膚疾患(乾癬や接触皮膚炎など)との鑑別のために、真菌検査を行うケースもあります。

処方される主な外用薬

治療の基本は、炎症を抑え、原因菌をコントロールするための外用薬です。

炎症を抑えるためには、ステロイド外用薬(ローションタイプが主)を処方するのが一般的です。症状の強さに応じてステロイドのランクを調整します。

同時に、原因であるマラセチア菌を抑えるために、ケトコナゾールなどの抗真菌薬外用薬を併用します。

これらの薬を正しく使用すると、多くの場合、かゆみや赤みは速やかに改善します。

クリニックで処方される主な外用薬

| 薬剤の種類 | 主な薬剤名 | 目的 |

|---|---|---|

| ステロイド外用薬 | リンデロン-Vローションなど | 頭皮の炎症、赤み、かゆみを抑える |

| 抗真菌外用薬 | ニゾラールローションなど | 原因菌(マラセチア菌)の増殖を抑える |

内服薬による治療

かゆみが非常に強い場合や、外用薬だけでは改善が不十分な場合には、内服薬を併用します。

かゆみを抑えるために抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬を、皮脂の分泌をコントロールする目的でビタミンB2やB6を処方する場合があります。

また、炎症が広範囲で重症なケースでは、短期間、抗真菌薬の内服薬を使用するときもあります。これらの内服薬は、体の内側から症状の改善をサポートします。

専門クリニックで行う頭皮環境改善

女性の薄毛治療を専門とするクリニックでは、薬物治療に加えて、根本的な頭皮環境の改善を目指す治療も行います。

高濃度の有効成分を直接頭皮に導入する施術や、頭皮の血行を促進するLED照射治療などを組み合わせ、髪が育ちやすい健康な土壌を再構築します。

これらの治療は、脂漏性皮膚炎の再発予防と、炎症によって失われた髪の回復を促す上で非常に効果的です。

よくある質問(Q&A)

脂漏性皮膚炎を治す薬は、市販でも販売されています。ただ、やはり効果的に治すためには、クリニックでの治療が一番です。

早く症状を抑えるために、つらいかゆみやフケ、抜け毛の増加にお悩みの方は、いちどクリニックに相談してみましょう。

- 毎日シャンプーした方が良いですか?

-

基本的には毎日洗うことを推奨します。脂漏性皮膚炎は、余分な皮脂や汗、汚れが原因菌のエサとなり悪化します。

1日1回、その日の汚れをきちんとリセットすることが、頭皮を清潔に保ち、症状をコントロールする上で大切です。

ただし、洗浄力の強すぎるシャンプーでの洗いすぎは避け、低刺激性のシャンプーで優しく洗ってください。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

症状の重症度や治療法、生活習慣の改善度によって個人差がありますが、適切な治療を行えば、通常2〜4週間程度でかゆみや赤みなどの急な症状は改善に向かいます。

しかし、脂漏性皮膚炎は再発しやすい性質があるため、症状が落ち着いた後も継続的なセルフケアや定期的なメンテナンスで良い状態を維持することが重要です。

- 脂漏性皮膚炎は完治しますか?

-

「完治」というよりは「寛解(かんかい)」を目指す疾患です。寛解とは、症状が落ち着いて安定した状態を指します。

脂漏性皮膚炎は、体質や生活習慣、ストレスなど様々な要因で再発する可能性があります。

そのため、治療によって症状を抑え、その後は再発させないように日々の生活習慣やヘアケアを見直していく、という長い視点での付き合い方が必要になります。

- 食事で特に避けるべきものはありますか?

-

絶対に食べてはいけないものはありませんが、症状が悪化している時期は、皮脂の分泌を増やす可能性のある食品は控えるのが賢明です。

具体的には、ケーキや菓子パンなどの糖質、揚げ物などの脂質、アルコール、唐辛子などの香辛料の摂りすぎには注意しましょう。

バランスの取れた食事を基本とし、特にビタミンB群を意識して摂取するのがおすすめです。

参考文献

GUPTA, Aditya K., et al. Seborrheic dermatitis. Dermatologic clinics, 2003, 21.3: 401-412.

POLASKEY, Meredith Tyree, et al. The global prevalence of seborrheic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. JAMA dermatology, 2024, 160.8: 846-855.

ADALSTEINSSON, Jonas A., et al. An update on the microbiology, immunology and genetics of seborrheic dermatitis. Experimental dermatology, 2020, 29.5: 481-489.

JACKSON, J. Mark, et al. Unmet needs for patients with seborrheic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2024, 90.3: 597-604.

DALL’OGLIO, Federica, et al. An overview of the diagnosis and management of seborrheic dermatitis. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2022, 1537-1548.

SCHWARTZ, James R., et al. A comprehensive pathophysiology of dandruff and seborrheic dermatitis-towards a more precise definition of scalp health. Acta Derm Venereol, 2013, 93.2: 131-7.

BORDA, Luis J.; WIKRAMANAYAKE, Tongyu C. Seborrheic dermatitis and dandruff: a comprehensive review. Journal of clinical and investigative dermatology, 2015, 3.2: 10.13188/2373-1044.1000019.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.